徜徉在崇州的各处古镇,声声古音从青砖灰瓦间“溢出”,沿江河两岸缓缓流淌,一幅隽永的文化长卷就此铺展开来。

崇州大地,多元的文化和地貌孕育了各具“脾性”的古镇,其中,数元通、街子、怀远组成的“古镇金三角”最为耀眼。

历经岁月磨砺,“古镇金三角”因何而兴,凭何而特?守望着什么,又生长了什么?怀揣疑问,我们走进元通、走进街子、走进怀远,触摸历史与现实的脉动。

街子古镇字库塔

元通古镇,“活着的清明上河图”

早在明朝时期,元通古镇就已富甲一方。作为文井江上一个至关重要的水运码头,元通古镇自建镇之日起,商贾便川流不息。

以广东会馆为首的商贸团体,将元通周边的山货、土特产运销全国各地;又将布匹、食盐、瓷器等运来这里,满足川西各地居民的生活必需。元通古镇逐渐有了“小成都”“活着的清明上河图”之称。

“元通人开放、包容,最能体现这一特点的,就是举办了将近400年的清明会。”今年已84岁高龄的元通乡贤卢从云介绍。元通清明会起源于清初的劝农大会,主要有三大内容,第一是城隍出巡,第二是唱戏杂耍,第三是物资交流,本质就是文化搭台,经济唱戏。举办的地点不拘泥于寺院、道观,戏台子上唱的既有川剧,也有京剧。“在过去,元通有8个古戏台,每个会馆都有一个。有时候两个戏台同时唱戏,挤满了来听戏的人。现在只有在一年一度的清明会时,才会重新热闹起来。”卢从云感慨地回忆起往昔时光。

见证元通盛极一时的,除了像卢从云这样的老人,还有连接过去与现在的处处古迹。

元通多江河,自然也多桥。现存至今、颇具特色的当数永利桥、汇江桥。永利桥,始建于清朝嘉庆年间,桥栏石柱上雕有石狮、鸟兽、花篮等装饰物,工艺精湛。随着岁月流逝,桥体的纹样也愈发显出古朴的气场。汇江桥则建成于清朝咸丰年间,桥墩上风韵独特的桥亭、墩饰上精美雕刻的石龙,至今仍吸引着不少目光。伫立大桥之上,望江水滚滚而去,让人不禁喟叹:逝者如斯夫。

走下桥头,漫步于老街宽阔、青灰的石板路上,脚步声清晰可闻。这不禁让人联想,当年来往商贩牵引着的马蹄是否也曾“嗒嗒”作响?

正街西侧多有甬道相连,静静地透出古朴遗风。庭院深深三进大院的黄氏故居,“打开门第看风潮”的罗氏公馆,“楼起元龙容海客,家传鸣凤卜昌期”的陈家大院,古当铺,屹立于风雨之中的广东、湖光、陕西、江西几座会馆,仿佛都在诉说着历代沉浮的商海传奇。

由纯木材建成的夏家茶楼,自开业起便汲水井之水泡茶,茶汤清碧如玉,茶香沁人心脾。熙熙攘攘的茶馆之中,茶客之间谈笑风生,也体现了古老巴蜀文化恒久的生活情趣。

洗尽历史铅华走来,元通独有的那份从容与自在,既保留了老街的韵味,也接轨着现代人所向往的生活节奏。如何在留住元通固有“味道”的基础上,让这幅“清明上河图”再度“活”起来呢?

近年来,元通以公园城市理念为统揽,进一步集聚桤木河、沙沟河、花果山等山、水、田、园、林多重生态资源优势,因地制宜发展产业,着力推进仁里义苑、桤源慢村、濮家湾林盘等项目,营造更加多元的体验场景。“游客们除了在古镇体验最原汁原味的文化以外,还可以入住山村,尽情康养、旅游、度假,还能游河体验传统村落民俗和田园诗意生活。”元通镇相关负责人介绍。

除此之外,在将来,元通还将依托古镇资源和传统文化,注入现代生活、时尚旅游和流媒体等新元素,打造以熊猫夜游为亮点的全时段沉浸式熊猫IP旅游目的地和第三代古镇旅游标杆型产品,“熊猫古镇·理想新城”的建成,将有效改善区域内2.9万村民居住环境,带动就业约5万人。

元通镇相关负责人说:“这不只是一个古镇保护开发的旅游项目,更是在努力打造一个融成都历史文化、传统,汇成都传统与现代生活趣味,展成都新一轮城市发展生态共生理念的升级版城市名片。”

元通古镇永利桥

街子古镇,浪漫的文化汇流地

不同于元通古镇的大气磅礴,同为江水孕育而生的街子古镇更显清丽可人,静谧优雅。

回溯1600余年前,街子建置,五代时名“横渠镇”。元末明初,战乱频仍,人烟渐稀,仅存味江畔一条街。到了明朝万历年间,这一地区时称“河街子”,后又因“河街子”之名而称“街子场”,这便是街子古镇早期的雏形。

“作为街子的母亲河、街子的灵魂所在,味江有个动人的传说。当年蜀王征西蕃,将百姓敬献的酒倒入江中,让三军共饮,将士们陶然而醉,于是以其味甘美而名之为味江。”今年87岁高龄的街子古镇乡贤王绪纬笑着说道。

壮美瑰丽的“味江传说”,也让街子古镇在无形间承袭了浪漫多元的文化魅力。

——宝墩文化的历史拼图。双河场内,距今4500至4000年左右的双河古城址,是迄今所知我国西南地区发现年代最早、规模最大、分布最密集的史前城址群,也是宝墩文化遗址中一块重要的历史拼图,“天府之国”的快速崛起也与之息息相关。

——川西农耕文化的孕育。“古蜀国母”朱利和“古蜀王”杜宇的爱情传说,播种下川西特有的农耕文化基因,这一点,也为街子古镇所传承。《水经注》记载过杜宇与朱利“教民务农”的神话,在一定程度上反映了农耕文明的发展进程。如今,放眼古镇各处,仍可见旧时农耕痕迹。

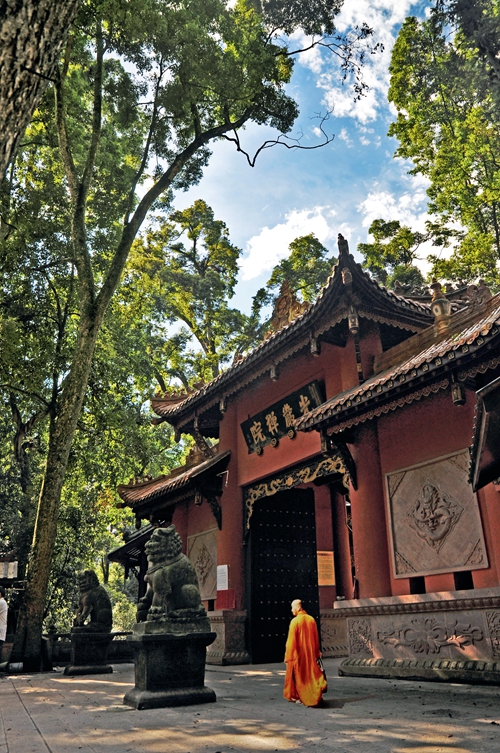

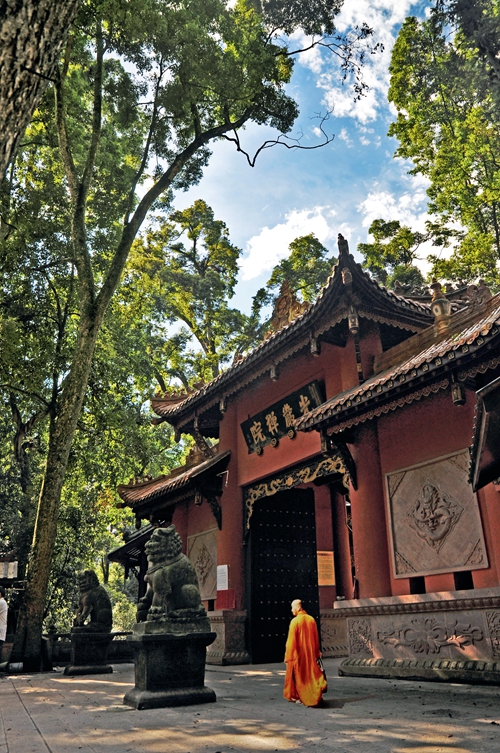

——多元宗教文化的共荣。街子镇的凤栖山上,晋代古刹光严禅院的暮鼓晨钟之音已回荡了千年。这里是崇州佛教文化代表地,被誉为“西川第一天”。该寺始建于晋代,尽管曾历经过几次较大的损毁、重建,但从今日的禅院景色也可窥见过往风光:寺中重檐飞阁、古朴幽雅,寺门悬匾“光严禅院”为清代康熙皇帝亲书御赐,四川总督九昌衡的禅意对联和民国时期于右任的草书“藏经楼”保存完好。从光严禅院驱车10余公里,便行至上元宫。上元宫内静静流淌的道教文化是街子古镇宗教文化的又一重要分支,其宫内静谧幽然,布局典雅,造型精美。尽管此地鲜为人知,但每年“上元会”“药王会”等各大民俗盛典到来之际,有不少当地民众前来祈福。

街子光严禅院

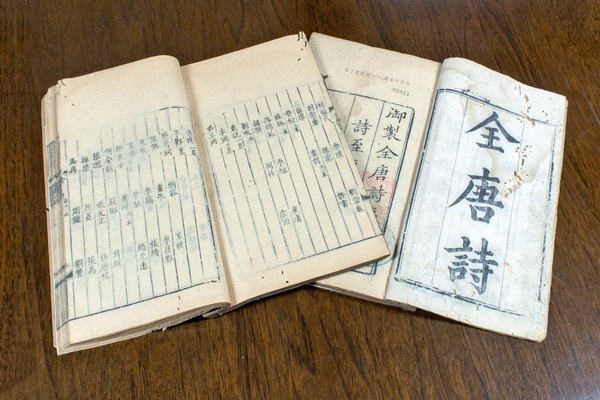

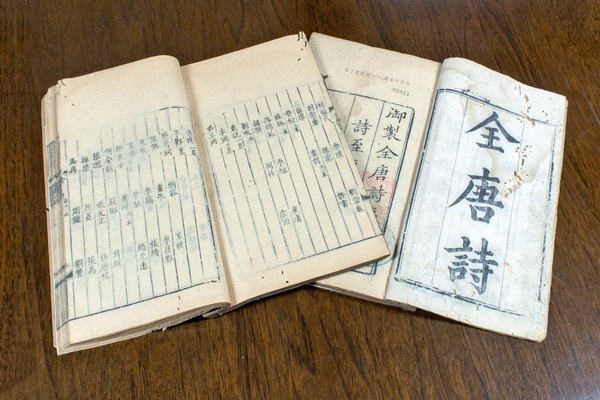

——诗歌文化的绚丽多姿。街子古镇崇文之气颇浓,从镇中高耸的字库塔便可窥见。古镇尚文之气,从唐朝“一瓢诗人”唐求的挥毫落笔开始。唐朝末期,唐求隐于山中,写诗后习惯揉成纸团投入随身携带的葫芦中。晚年,他将葫芦投入味江,喟然长叹:“兹瓢倘不沦没,得之者始知吾苦心耳!”葫芦漂到下游新渠镇,被人打捞上岸,诗稿大多损坏,仅得数十篇,《全唐诗》收为一卷,计35首半。其抛入味江的葫芦被称为“诗瓢”,或也是中国文学史上最早的“诗歌漂流瓶”。

唐求作品被收入《全唐诗》

唐求故居

俯仰之间,“一瓢诗人”的葫芦已不知所踪,但这份诗意却留存在古镇里。或存于身姿依旧挺拔的古银杏,或存于古香古色的字库塔、木板房,或存于味江边的一盏茶,抑或存于街边一盆盆摇曳清香的兰花……

而历经时光打磨,宝墩文化、农耕文化、佛教文化、道教文化、诗歌文化这些绮丽灿烂的文化支流,在味江共生相融,构筑起独属街子古镇的风韵。

到了新时代,街子古镇的建设内涵,便是让新发展理念在原有文化的包裹下落地生根。

为破题“古镇同质化”,街子古镇紧紧围绕乡村振兴战略部署,由单纯的古镇旅游向外围乡村旅游业转变。青城国际马术俱乐部、陶巴巴农场等11个乡村旅游点位已经正式投入运营;引进西南首家高端颐养示范基地互联网+医、颐、怡结合示范基地——中国青城国际颐养中心,以及陇海三郎国际度假区、新加坡仁恒置地等高端项目;新建并投入运营特色民宿“耳隐·禅意酒店”“路之青城”“甲子客栈”“喜悦酒店”共26家,充分发挥区域优势,打造新看点,开发新亮点。

至此,古色古香不再是千年古镇的唯一描述。多元化的古镇、古朴交织着现代的生活气息,比城市里更丰富多样的“网红”打卡点,让街子古镇游焕彩一新。

怀远古镇:深藏功与名的“藤编之乡”

与元通、街子相比,近些年怀远似乎更加低调内敛。何故?

能够位列古镇“金三角”之一,怀远自有其不凡的经历。公元312年西晋时期,怀远古镇已是汉远郡的所在地。《中庸》有云:“柔远人也,怀诸侯也……柔远人也则四方归之,怀诸侯也则天下畏之。”怀远也因此而得名。

由于怀远地处军事要冲,历代皆于此布防,其被冠以“蜀门”之称。这一得天独厚的地理条件也让怀远自古便成为成都西北部山区的商贸重镇。“六街灯火连文井,汉源花影满琴堂。”一字一句间道出怀远曾经的辉煌。

踏入原为州署衙门所在地的商业街,一排排建于民国初期的街房,大多为“前店后院”格局。门面连排,整齐划一,其中有用来休息的茶楼,故名“走马转角楼”。街北口有砖石结构牌坊式门,坊中阴刻楷书“怀远镇”字样,其匾下横书“商业街”三字,字迹雄浑苍劲,笔力深厚。以上种种,于无声处隐隐透露怀远早期商贸发达繁华的痕迹。

古朴绵长的下新街,是怀远古镇迄今存留较为完好的一条老街。街道两侧房屋紧靠着的廓柱,由近及远地延伸出去。而在这条老街上,静静伫立着清代官员张刘文的四合院故居,尽管历经风雨洗涤,故居中的图纹已是班驳残损,但却仍不失鲜明的清朝官员府邸的韵味。

走出怀远古镇,文井江畔巍然屹立着气势恢弘的回澜塔。回澜塔始建于道光末年,塔面层层开窗,塔身内由四根实心柱围成内外室,以拱门通内外,无须走到窗前便可将塔外风光尽收眼底。站在塔内仰头看去,似遥望苍穹。塔底三级内壁有龛,龛为三叠檐楼阁式,龛内原有神像,壁上绘画着渔鼓简板、剑、笛、扇、花篮及山水花草等图案。登塔眺望,云雾缭绕,群山起伏,遥接天际。多年来,迁客骚人多在此题咏,建塔故事也顺着江水流传至今。

怀远回澜塔晚霞

怀远不大,本就零星的古迹似漫不经心般躲藏在镇内各处,考验着游人的慧眼,也等待着难能可贵的知音。

虽然与世无争,“藏”得“精巧”,但也经不住人们好奇地持续探寻——这些年来,怀远的“三编三绝”不经意间就誉满江湖。

何为“三编”?即藤编、棕编、竹编。其中,以怀远藤编最为出名。作为怀远古镇藤编代表性传承人,今年56岁的李志辉自幼便在耳濡目染之下喜欢上了藤编这门手艺。选藤、洗藤、搭架子、削藤、起藤、编缠、编工、漂毛等18道工序,李志辉已经重复了40余年。她先后拜了4位师傅,学会6道阙花、9道阙花、12道阙花及打字的编织技法,为其作品的创新带来了无穷的灵感。壁挂、灯具、花架、摆件……从简单的藤椅到家具制作再到这些藤编文创,她将传统工艺与现代制作工艺、设计理念跨界结合,创造了一系列经典藤编工艺品。如今怀远古镇已有越来越多的人从事藤编行业且具有一定规模,打造出专属于怀远的特色。

不仅是藤编,怀远的竹编、棕编也不甘示弱。在怀远,几乎家家都有能工巧匠,藤、棕、竹在弯弯绕绕间渐成艺术品,沿街摆开,让人眼花缭乱。怀远镇的棕垫、棕刷、棕绳和其他棕制品,因其耐沤、耐磨、耐烫,富于弹性的特点,被广泛运用于工农业生产和日常生活中。竹编产品有箩筐、花篮、提兜、晒垫、凉席等,实用美观,经久耐用,在市场畅销。走到怀远集市,随处可见“三编”制品;步入农舍民区,随处可见从事“三编”的手工业作坊。

藤编与竹编交相辉映

如今,怀远镇以“三编”为主的乡镇企业,年产值达数百万元,总产值1450多万元,相当于该镇农业产值的3.2倍。

根根细条相互交织,纵横交错缠绕时光。怀远藤编、棕编、竹编制品从自然而来,经过手艺人的打磨而与使用者融为一体,静静续写着一段段美好的故事。

除了“三编”,怀远美食也让人流连忘返。“元通场穿着,怀远镇吃喝”一句话道尽由冻糕、叶儿粑、豆腐帘子组成的“怀远三绝”的美味。

冻糕,由民国年间怀远镇厨师蒋仲渔所创,油而不腻,香甜微酸;叶儿粑,由上世纪20年代怀远一宗姓老人创制,采用大米、糯米加适量豌豆混合磨制,内含猪肉馅,成品色洁似乳,油而不腻,还融合了糯米和柑叶的清香;豆腐帘子,独产于怀远镇,已有500多年历史。其最大的特色是把豆腐放置发霉、长白毛后食用,生吃微涩,煎、炸均可,味道特别。

左:豆腐帘子(唐军展 / 摄) 右:叶儿粑(唐军展 / 摄)

冻糕 (唐军展 / 摄)

无论是“怀远三编”还是“怀远三绝”,同为一方山水滋养,它们都有着共同的秉性:看似质朴无华,但却回味绵长。

四川不缺古镇,也不缺美食,但像怀远这样始终保持着自己的节奏,不急不躁,恬淡闲适,实属难得。而值得庆幸的是,时至今日,怀远基本上呈现给人的依旧是没有过度开发、原汁原味的状态。

元通贵气、街子秀气、怀远侠气,尽管“性格不同”,但历经千帆,都在这巍巍青山、悠悠江水、千年城廓的文明与风景里融和。

“由街子古镇、元通古镇、怀远古镇组成的‘古镇金三角’是崇州旅游的金字招牌。我们将用好用活这些古镇资源,不断增强崇州的旅游服务能级和水平。”崇州市文旅局相关工作人员介绍。

未来,崇州还将以川西旅游环线、成街快速路为轴,串联街子、元通、怀远、廖家、观胜5个镇,建成以街子古镇为生活服务中心的大青城古镇文旅产业区,并联动青城山、都江堰、安仁古镇等景区,共建成都西部旅游环线,让千年古镇群在一次次焕新中更具活力。

暮色四合,连绵亮起的灯光延伸向远方,在灯影的流转中,偶有行人施施然踱过,低声细说着古镇的传奇变迁……

更多精彩尽在《环球人物 · 崇州 蜀中之蜀 蓉郊新城 》特刊线上版,点击阅读↓↓↓