在我党的革命岁月中,无数情报工作者默默潜伏,隐秘而伟大。张露萍就是其中之一。她在戴笠的军统局内部建立党的“红色电台”,发回一封封重要情报。

1945年7月,24岁的她身着浅咖色薄呢连衣裙身赴刑场,献出短暂而耀眼的生命。

如今,以张露萍为创作灵感的电影《风声》、电视剧《旗袍》相继与观众见面,激荡起后辈的爱国情怀和砥砺奋进的力量。

为了记载她的故事,人们走进她的家乡崇州市,从党史馆、纪念雕塑,从更多热爱她和缅怀她的人的讲述中,以不同方式不断贴近她。

追寻:“拿起刀枪干一场”的爱国少女

1921年,正值动荡年代,张露萍出生在四川省崇庆县(今崇州市)一个私塾教师家庭,原名余薇娜,姐妹4人。父亲余泽安重视教育,家中萦绕着新兴思想和爱国氛围。

不幸的是,张露萍从小家中多变故。大姐被四川军阀余安民强娶为妾、二姐病亡、父亲因交不出“国防捐”被关进大牢。儿时的这些经历,让她的抗争意识和爱国思想悄然发芽。

1936年秋,张露萍以优异的成绩考入成都蜀华中学,开启高中生涯。

不久后,七七事变爆发。在四川党组织的领导下,成都各界开展了轰轰烈烈的抗日救亡运动。

当时,中共川西特委军委委员车耀先,在成都祠堂街以“努力餐”餐馆老板的身份秘密领导抗日救亡活动。张露萍的同班同学车崇英正是车耀先的女儿。因此机缘,张露萍与车耀先结识。

课余时间,张露萍常去“努力餐”餐馆,听车耀先讲述中国共产党的抗日主张。不久,她参加了中华民族解放先锋队四川总队,积极投入抗日救亡宣传。成都的街头、学校、工厂都身影。不久之后,张露萍坦率地向车耀先说出了自己的心里话:“车伯伯,请你设法送我去延安吧!”

1937年11月,在车耀先和成都“抗敌后援会”的帮助下,张露萍离开成都,奔赴延安。历经一个多月的跋涉,冲破国民党反动势力的重重阻挠,她终于到达延安。

张露萍烈士遗物。

在延安的日子里,张露萍先后就读于陕北公学、抗日军政大学。张露萍能歌善舞,总是自信大方地挥动着灵巧有力的双臂,指挥大家放声高唱。她最喜欢指挥当时流行的抗日歌曲《拿起刀枪干一场》,时间长了,她一度被同学们称为“干一场”。

1938年10月,张露萍加入中国共产党,后留在延安抗日文联从事秘书工作,并在此成家。1939年4月,国内外局势发生一系列变化,党决定加强对国民党军队的统战工作。那年深秋,为了党和革命的需要,张露萍告别新婚不久的爱人,毅然接受党的派遣,经成都赴重庆从事秘密工作,踏上了人生新的征程。

斡旋:从敌人“心脏”发出红色电波

1939年10月,张露萍到重庆报到,受中共中央南方局(以下简称南方局)领导。

当时有一项迫切的工作:南方局在国民政府军事委员会调查统计局(以下简称军统)重庆电讯处发展了张蔚林、冯传庆为中共秘密党员,急需将截获的重要情报送出。但如果由这两人出面,恐有暴露身份的风险。这时,面孔陌生的张露萍成了传递情报的最佳人选。南方局常委叶剑英决定让张露萍担任党在军统的地下特支书记,并与张蔚林以兄妹相称。

很快,张蔚林遵循组织安排,从军统宿舍搬出,以“兄妹”的名义和张露萍搬进了两间不起眼的平房里。经张露萍之手,张蔚林等人在军统机关截获的许多重要情报顺利送达南方局。不久,他们建立了党的“红色电台”。

1939年秋至1940年春,军统电讯总台的许多绝密情报源源不断地送到南方局或直接发往延安。1940年,国民党特务头目戴笠拟派遣一个潜伏小组混入陕甘宁边区根据地,并给胡宗南发送绝密电报。张露萍、张蔚林、冯传庆三人连夜破译,迅速把这一绝密情报送至南方局。之后,戴笠派遣的三人潜伏小组刚跨入边区地界即被抓获。消息传回重庆,戴笠哀叹:“这是我同共产党斗争中最惨重的一次失败!”

此次事件之后,戴笠开始怀疑身边有共产党的地下工作人员,加紧了军统内部机要、电讯部门的督察工作。

同年3月,经组织批准,张露萍利用工作间隙回蓉探望重病的母亲。不料意外在此刻来临——张蔚林不小心弄坏一台收报机,被送到稽查处看守所禁闭。特务借机搜查了“张氏兄妹”住所,发现了军统人员名册、各地电台公布呼号和张露萍写下的暗语。军统特务随即逮捕了张蔚林等6人,随后又设下圈套逮捕了张露萍。这就是轰动一时的“军统电台案”。

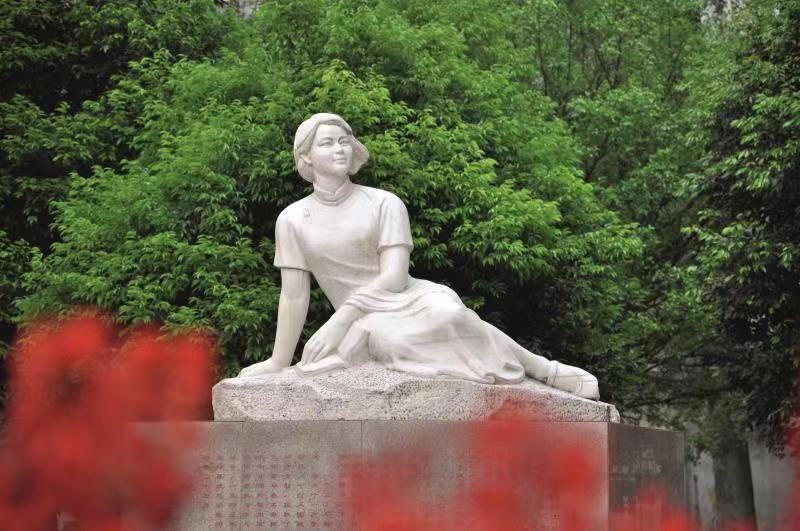

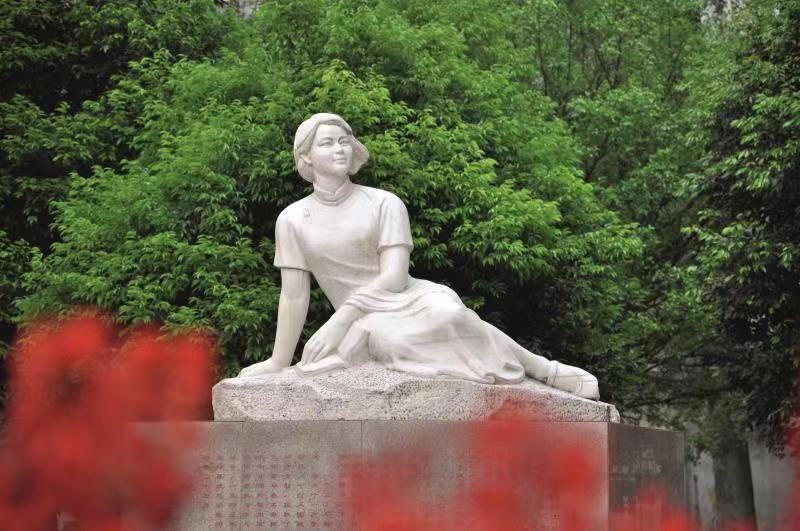

以革命烈士张露萍事迹为原型创作的话剧《最后的营救》在崇州展演露萍广场雕像。

在军统重庆稽查处看守所中,戴笠认定张露萍是中共联络员,对其威逼利诱,继而又施以酷刑。但她始终让敌人一无所获。

军统想放长线钓大鱼,便假意释放了张露萍。从狱中出来后,她漫无目的地走,不由自主走到了中共南方局办事处门口。尽管此刻踏入南方局大门就能得到组织的保护,但她发现有特务跟在身后。张露萍深知,一旦在特务面前踏入南方局大门,后果便不堪设想。紧急关头,她面不改色地径直向前走去,化解了这场危机。

一无所获的戴笠恼羞成怒,再次逮捕了张露萍。“至此以后,我们家人就再也没有了她的消息。”张露萍的侄女余怡回忆。

牺牲:以热血染红七月的石榴花

1941年3月,军统将张露萍转押到贵州境内的息烽集中营监禁。

在息烽集中营,张露萍的监号为“253”,与中共党员徐林侠、小说《红岩》中“小萝卜头”的原型宋振中等难友同在一个监房。在这里,张露萍继续遭受酷刑。

身处逆境,但张露萍从未丧失信念。在息烽集中营监禁期间,她和战友利用一切机会宣传党的主张,控诉反动统治阶级的罪恶。她的革命精神感动了狱友,也坚定了狱中同志们的革命信仰。

但对敌人来说,她是一个撬不开嘴、软硬不吃的“顽固分子”。1945年,戴笠下令秘密杀害张露萍。

与张露萍同在狱中的干女儿孙达孟记得,1945年7月14日,张露萍忽然被监狱管理人员叫了出去。“小萝卜头”抱住她的腿不停地喊着:“张阿姨,你不要走!”张露萍似乎意识到这是生命的最后时刻,俯下身子轻轻地吻了吻“小萝卜头”,然后走出监狱。

敌人果然要把张露萍带到刑场。囚车从息烽集中营的大门缓缓开出,向县城方向飞速行驶。车厢内,张露萍突然领头唱起《国际歌》,难友们也跟着放声高唱。押解的特务们上前阻止,但歌声愈发激越悲壮。

囚车开到了军统被服仓库。军统特务叫张露萍与同车押来的难友下车。当他们走下囚车迈上石阶时,敌人忽然从背后开枪。张露萍大腿中弹,怒目而视:“笨蛋!朝胸膛这里打!”接着,她用尽全身的最后力气高呼:“中国共产党万岁!”行刑队长忙从士兵的手中夺过武器,朝张露萍连开几枪。张露萍倒下了,在24岁这样一个如花般的年纪。

由于张露萍等人身份隐秘,狱中知晓人员大多牺牲,加上国民党的严密封锁,连南方局都无从得知张露萍等7人的下落。

直到1983年,经过反复调查,张露萍等人才被证明是中国共产党的优秀党员,被追认为革命烈士。

“一代英烈,肝胆照人。”这是小说《红岩》中“疯老头”华子良的原型韩子栋为张露萍之墓题写的碑文,也是张露萍英勇而短暂一生的真实写照。

诗篇:穿越时光的热烈与深情

如今,斯人已逝,硝烟散尽。当我们再次回看张露萍在各个时期的家书、信件、诗篇,依然会为其崇高的理想、信念感动着、震撼着、澎湃着。

16岁那年,在成都蜀华中学就读期间,张露萍曾在一张照片的背面写道:“挺着胸膛,去应付未来的难关,压平路上的崎岖,碾碎前面的(艰)难,冲破人间的黑暗。”

17岁那年,在延安抗日军政大学学习期间,她写信告诉往日同学:延安是革命的大熔炉。在“抗大”,毛主席给我们上课。我们每天都学习,大殿,是我们的课堂;膝盖,是我们的写字台;吃的小米加窝窝头,顶好吃。

张露萍的家书中附有在延安拍摄的照片,其中一张身着灰布军装,头戴红五星八角帽,英姿飒爽。在照片背面,她写道:“亲爱的伯伯妈妈……你们等待着她凯旋时,已经壮大多了!你们的女儿。”

从19岁到24岁,张露萍被关押在在贵州息烽集中营。在这里,她义愤填膺地写道:“压力锁不住正义的舌,淫威封不住自由的口。当不平的怒火燃烧时,索性大吼。”字里行间透露出一个共产党人威武不屈的凛然正气。在动荡不安的年代,她早早寻到了自己的初心信仰,用智慧与冷静在敌方阵线斡旋,即使在生命的最后一刻,也坚守着那一片冰心。

露萍广场雕像。

尽管年轻的生命早已逝去,但张露萍的诗篇、书信穿透百年时光,依然振聋发聩。她“对党忠诚、对人民热爱、对国家深情”的精神至今仍未过时。张露萍,不仅是一个人的名字,更是时代精神、崇州精神的代名词之一。

光阴流转,岁月更迭。“对党忠诚、对人民热爱、对国家深情”的红色基因已深植于每一个崇州人的精神世界里,烙在历史发展的精神图谱中——他们中,有革命烈士晏子良、“焦裕禄式好干部”张林超、抗震救灾英雄吴忠红、“金孔雀”余旭……尽管身处不同时代、面对不同境遇,但为了同样的理想信念,他们甘愿牺牲宝贵的生命。

伴随奔流不息的文井江,这片土地滋养了心怀家国、身负道义的英雄气概。人们常说,要想读懂一座城市,不仅要感受它的流光溢彩,更要探寻它的发展机理。而走进崇州,就会看见红色烙刻在最深处,是用流淌的血脉底色。