冷翠千竿玉,浮岚万幅屏。凭栏避微雨,挈笠遇归僧。残日照楼角,屯云拥塔层。溪山属闲客,随意倚抬藤。

这是南宋孝宗乾道9年(公元1173年)暮春,陆游畅游四川崇州白塔山,看着山下波浪般摇曳的青翠竹林,欣然吟咏的千古名句。

陆游遇雨戴的那顶斗笠,是蜀地自然生长的慈竹编织而成。1000多年来,编织斗笠的竹编技术不断发展创新,流传至今。竹编,早已融入了崇州市道明镇百姓的衣食住行、婚丧嫁娶等方方面面。

偷师学艺,赵思进成了竹编名人

87岁的赵思进是(道明竹编)国家级非遗项目代表性传承人。他15岁接触竹编,从最简单的提篼学起。学了大概一个月,他便出师了。父亲看到他天资聪颖,便教他如何到竹林里选竹、如何划篾条。凭借简单的手艺,赵思进很快就挣钱了。

赵思进 (道明竹编)国家级非遗项目代表性传承人

那时的出行货拿到市场,每个只能卖2元。而高档的密扎子,能卖8到10元。从编出行货到编密扎子,赵思进仅用了一年多的时间。

编密扎子用的是白夹竹。白夹竹划的篾条细些、弹性好,编出的密扎子漂亮。赵思进跟亲戚学了一段时间,总觉得编得不满意。于是,他到外面学习手艺,但那些手艺人怕赵思进把他们的饭碗抢了,总是含含糊糊,没有人愿教“真功夫”。

面对这种情况,赵思进只好跑到手艺好的人那里“偷看偷学”。每次看完回到家里,赵思进就自己琢磨、实践。一年多之后,赵思进不仅会编密扎子,还学会了编双层。这可是道明竹编的顶级技术。

1953年,赵思进编的密扎子因质量好又美观,一出摊便被一抢而空。不知不觉,赵思进走在了道明竹编的前列,名气逐渐大了起来。

创新实践,道明竹编走出了国门

机遇是给有准备的人的。1960年,四川崇庆县美术公司找到赵思进,想让他编织头像。这是一个创新性的工作,以前从没有人尝试过。赵思进满口答应下来,经过钻研,居然编成了。后来这些竹编头像拿到广交会上参展,居然全部成交,变成了钞票。

1962年,崇庆县成立外贸公司,赵思进顺势成为外贸公司的“红人”。到上世纪70年代,竹编的外贸生意越来越红火,有些订单一批就要几十万个,必须组织大规模生产。

赵思进就成了竹编“教授”。

当时,道明地区只有40%的人会竹编,但赵思进在当地办了培训班,让90%的人都学会了竹编。他从此跟“教授”这个称号结了缘。

20世纪80年代,赵思进被外贸部选中,派往国外当起了货真价实的“竹编教授”,道明竹编技艺也由此走出国门。

1985年,赵思进被派到了哥伦比亚,待了一年。他把中国竹编技艺带到了那里,也把中国文化、四川文化带到了那里,为两国架起了一座友谊的桥梁。

1987年,赵思进又被联合国选中,来到牙买加传授中国竹编技艺。在牙买加一年的教学工作中,赵思进与当地学员结下了深厚的友谊。因教学效果显著,赵思进回国后,牙买加驻中国大使馆的大使秘书多次代表牙买加政府看望赵思进。

赵思进作品

开办工厂,竹编产品走向大市场

赵思进出国那段时间,道明镇在改革春风的吹拂下,成立了川西竹编市场。

外贸竹编通常要等几个月才能回款,而走向国内市场的道明竹编,往往能立即拿到现金,这激发了大家的积极性。但很快,有些产品出现了偷工减料的现象,等到赵思进回国时,他发现自己这个“竹编教授”的手工竹编流失了大量买家。

很快,以竹编经济为主要来源的道明镇陷入了困境。

赵思进静心分析。他认为,造成困境的原因固然是多方面的,但根本原因还是创新不够。于是,他又创新性地做了板鸭盒。

四川三台县板鸭厂是生产板鸭规模比较大的企业,当时正想改变传统包装。赵思进的竹编包装盒不仅美观漂亮,还没有污染,三台县板鸭厂一次订了4万个。

后来,在当地工商部门的支持下,赵思进的竹编板鸭盒很快打开了销路,带动道明竹编再次迎来大发展。

随着竹编市场的扩大,许多道明的竹编企业共同规范了市场,让产业实现了可持续发展。

文化创意,拓展竹编产业更大的舞台

如今,道明竹编不仅传承了特色文化,也产生了经济效益。这种良性循环为这门技艺留下了许多传承人。

与赵思进同乡的杨隆梅,父辈多以竹编为生,但她后来从事民航服务,常年在外工作。2013年,一把大火让她的家族损失惨重。作为家里的老大,杨隆梅觉得应该挑起重担。同时,她也不愿看到家族的竹编技艺就此断代。于是,她毅然回到了道明镇,传承了父辈技艺。

杨隆梅 (道明竹编)省级代表非遗性传承人

回到家乡后,杨隆梅重操竹编技艺,成立了杨隆梅工作室。2014年,杨隆梅获得了(道明竹编)省级代表非遗性传承人称号。

围绕非遗竹编,杨隆梅工作室在传统竹编的基础上,又衍生出竹编艺术品、竹编特色商品、竹编研学活动,以及竹编民宿,实现跨界融合。

竹编匠人的新生代还有丁知竹工作室的丁春梅。丁春梅一家同为世代传承竹编技艺的匠人。通过政府的扶持和引导,丁家从无根山上迁徙到竹艺村。如今,丁春梅已成为省级非遗传承人。

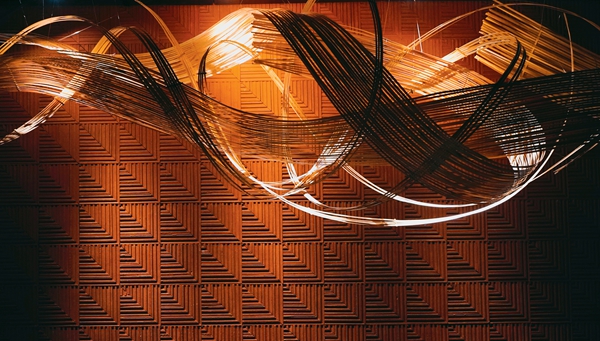

与杨隆梅、丁春梅一样的还有肖瑶,她将道明竹编推广到广阔的市场,现在成都中心城区的太古里和一些星级酒店都有她制作的大型红梅竹编的身影。

新一代的竹编非遗传承人,不再满足于生产日常生活用品,而是以“设计”为引擎,深度挖掘竹文化的内涵,进行竹文化创意,将竹编产业推向更高的层次和更大的舞台,满足人们不同的物质文化需求。

更多精彩尽在《环球人物 · 崇州 蜀中之蜀 蓉郊新城 》特刊线上版,点击阅读↓↓↓