19岁郭瑞祥,带40余人参加八路军

“我们家是‘抗日模范家庭’,家里父母领导得好。”郭瑞祥笑着说。

女战士周直:忘不了七七事变枪炮声

那会儿干革命是真苦啊。部队在晚上行军,常常走到八九点钟才能停下。

“孩子兵”冉振芳:我是白求恩的勤务员

战场上,冉振芳见过最多的伤是枪伤。

刘寿山,地雷战的十八般武艺

抗战时条件艰苦,刘寿山没能在抗战时期留下一张照片。

“抗日十二妹”黄凤

有些时候,黄凤需要一个人执行任务,比如送信、送情报。

赵明秀,擅打单发的重机枪手

1945年5月攻打神池县南辛庄村,是赵明秀第一次真正走上战场。

罗竞辉,摇橹逐击日军电船

最让罗竞辉难忘的一次战斗,是他失去了两位战友。

翟维俊,“抢”救美国飞行员

翟维俊昔日的战友都已故去。为了保护老人,家人向他隐瞒了这些消息。

谷应魁,交通沟里打游击

在谷应魁的讲述里,最浓墨重彩的始终不是那些胜利的时刻,而是“绝地中的坚持”。

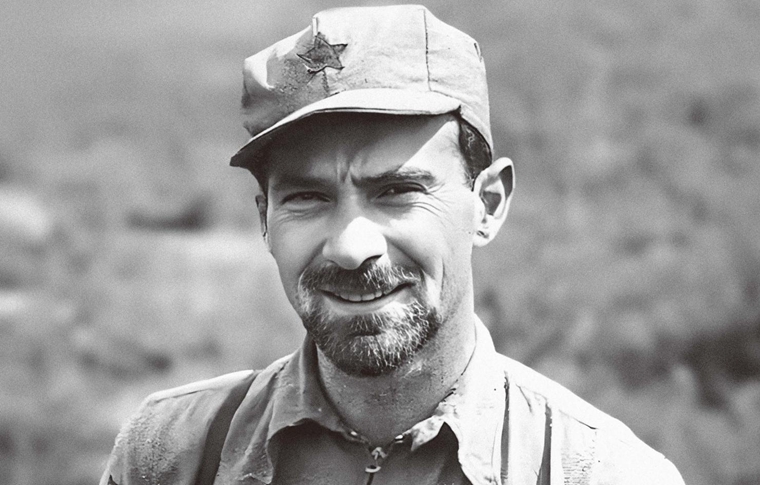

“冒险家”斯诺,让世界了解中国抗战

美国埃德加·斯诺纪念基金会主席西德尼·伍德在接受《环球人物》记者采访时笑着说:“有时,我们容易给‘斯诺’这个名字放上太多压力。归根到底,他是一个幽默真诚、才华横溢、很好相处、充满爱心的人。” 2025年是斯诺诞辰120周年。这位怀揣冒险梦的美国青年,究竟是如何在抗战烽火中成为“中国人民的美国朋友”的?

印度“八路”柯棣华,在抗战前线入党

正值中国人民抗日战争困难之时,这位年轻医生迫不及待地想要投入到这场历史洪流中。在远渡重洋的轮船上,柯棣华给母亲写了第一封信。“他满怀激情地告诉母亲,自己充满了使命感,‘面对未来的艰难险阻,内心充满了力量’。”柯棣华的侄女苏曼加拉·博卡告诉《环球人物》记者。 此后,在中国的4年时间里,柯棣华经受了血与火、生与死的考验。他用双手拯救了数以千计的生命,为边区医疗条件的改善作出了卓越贡献。

尼古拉,击落5架日机的“苏联飞鹰”

支援中国空军抗击日寇期间,他参加13次空战,击落5架敌机,并帮助培训近百名中国飞行员。在兰州附近执行任务时,因驾驶的飞机坠毁,尼古拉最终长眠在中国大地上,时年31岁。 据《抗战时期苏联援华史论》记载,1937年至1942年,苏联派出了5000多名军事专家、技术人员及飞行员等来华参战,有200多名苏联飞行员血洒长空。

何克,在陕甘打造“霍格沃茨”

“我的儿子并未在那天死去,他只是跨过了那扇死亡之门,步入另一段充满无限可能的人生。”在得知乔治·艾尔温·何克在中国逝去的噩耗后,他的母亲强忍悲痛写下了这句话。 1945年,年仅30岁的何克在甘肃山丹去世,没能看到抗战胜利的那一天。弥留之际,一向乐观的他用微弱的声音告诉一同援华的新西兰友人路易·艾黎:“我会熬过来的,可人生总有不测。我只有几件衣服、一个照相机,你把它们卖了,作为(培黎)学校的经费吧。”几小时后,这位在中国生活并战斗了7年的“洋校长”与世长辞。

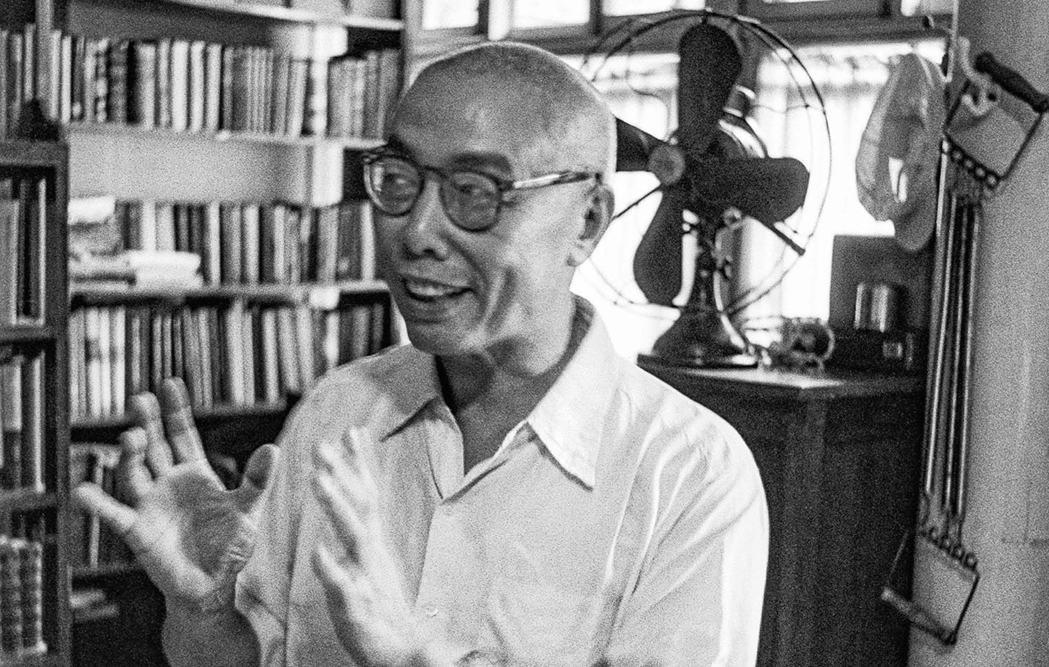

田汉,在烽火中狂飙

“用‘狂飙’来形容田汉的一生,准确吗?”当《环球人物》记者抛出这个问题时,坐在对面的田汉之孙田钢、欧阳维没有立刻回答。年逾花甲的两人气定神闲,眉宇间依稀可见祖父的神韵。

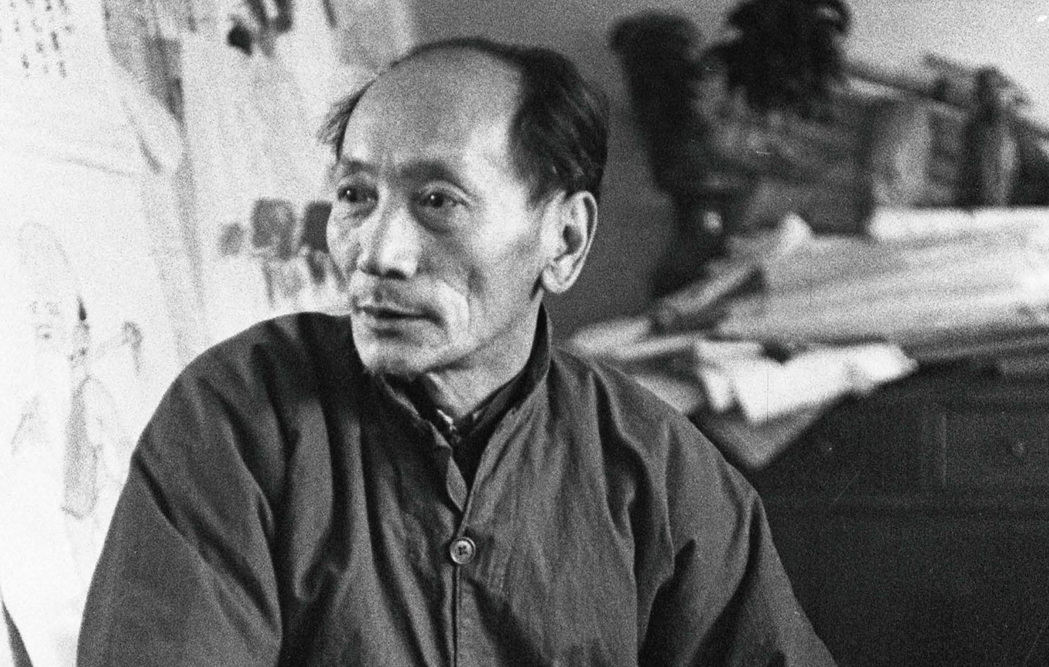

蒋兆和,秃管一支为民写真

现在不少年轻人知道蒋兆和,都缘于网络上流传甚广的杜甫像、李时珍像、李白像等。事实上,这些都是蒋兆和晚年的作品。

田沁鑫,让抗战文艺的“角儿”再现舞台

1999年,田沁鑫将萧红的成名作《生死场》搬上舞台,致敬现代文学。小说《生死场》是萧红24岁时所作,讲述九一八事变后,东北农民在日寇铁蹄蹂躏下悲惨的生活状态,以及渐渐苏醒的民族意识和反抗情绪。话剧上演后,好评如潮,多名学者盛赞“满台游走的,是萧红的精魂”。

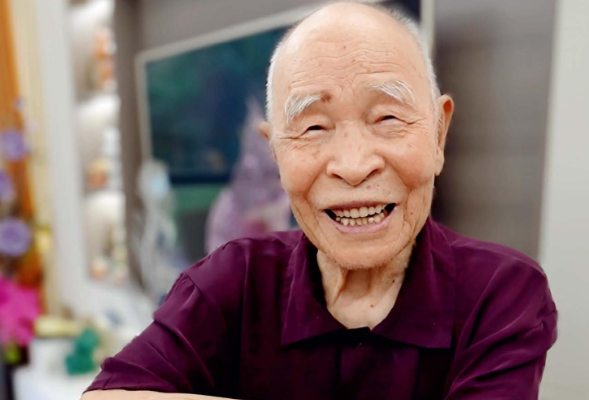

为老英雄留下永不褪色的记忆

决定用镜头来记录抗日老战士,是从2014年开始的。那个时候,我已经持续拍了十几年潘家口段长城的四时景象,在当地有了一些名气。一天,有人辗转找到我,托我给家里的老人拍一张百年之后用的照片。