2025年8月13日,冉振芳在大连家中接受《环球人物》记者采访。(本刊记者 冯群星/摄)

冉振芳今年103岁了,耳背,即使戴上助听器,耳朵里也像堵了一层棉花。《环球人物》记者扯着嗓门问了他一个问题,他指了指自己的耳朵,摆摆手。记者不得不将问题写下来给他看,采访才得以继续。

不过,话题一旦打开,那些关于抗战的记忆就像海绵里的水一样,一点一点挤了出来。这位出生于1922年的老人还记得,1937年,八路军115师到镇集上宣传抗日,宣传语里有一句话让他振奋——“抗日救国,不当亡国奴!”之后,15岁的冉振芳参加了八路军。为了参军,他追了部队20多里路。

参军后,冉振芳给白求恩当过勤务员,知道了医生的责任就是“帮病人尽早康复”;为了应对日军的大“扫荡”,他带着伤员们钻深山,从这个根据地“跳”到那个根据地,数次涉险。严峻的形势下,是老百姓让他们住进了家里。

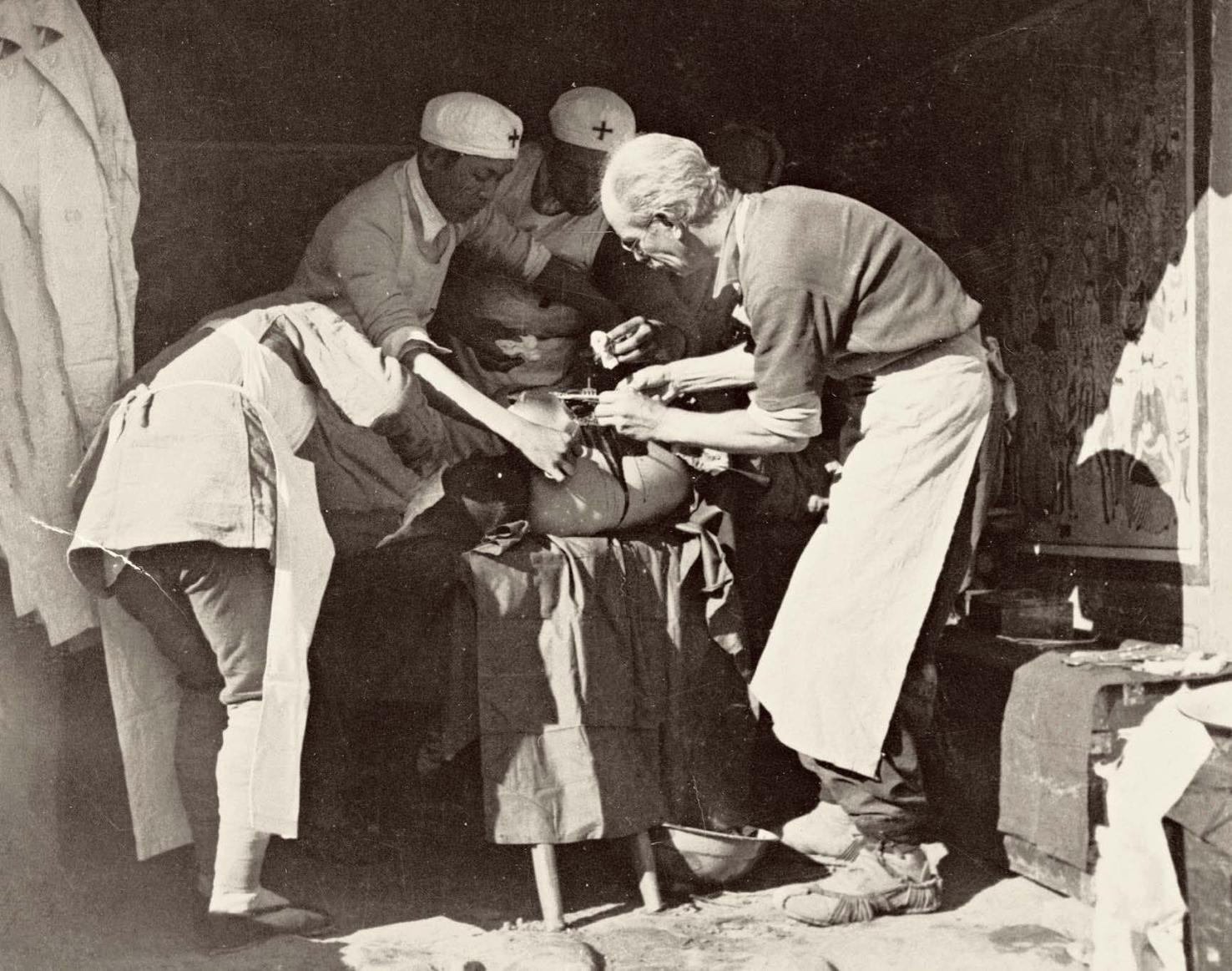

1939年10月,晋察冀抗日根据地,白求恩大夫(右一)在救治伤员。

“没有共产党,就不会有抗战的胜利。没有人民群众,也不会有抗战的胜利。是共产党发动了人民群众的力量。”冉振芳说。

追八路

1937年9月,平型关大捷后,八路军115师转移到山西五台山脚下休整。11月7日,中共中央指示成立晋察冀军区,由聂荣臻任司令员兼政治委员,以五台山为中心开展游击战争。11月18日,为使指挥机关处于适中位置,晋察冀军区司令部由五台山迁驻河北阜平县城。

从阜平东行约100公里,就到了冉振芳的老家——河北完县(今顺平县)。虽然后来在大连生活过多年,冉振芳说起话来依然带着浓浓的家乡口音。他清楚地记得,1937年,115师一个骑兵营从平型关南下,直接驻扎在了他们村子里,“村子就在镇中心,逢五逢七有大集,人多,八路军就来宣传”。冉振芳向《环球人物》记者回忆道。

八路军说了什么,冉振芳记不全了,只记得很受触动。记忆里,当时小镇上还较安定,日军的侵略对他最直接的影响是,他读了6年书的学校不开学了。15岁的少年待在家,心底一片茫然。八路军在镇集上宣传,声音铿锵有力:“抗日救国,不当亡国奴!”

“所以,我就参军了。”说起这些,冉振芳的语气很平静。

但其实,参军之路要比冉振芳讲述的更波折。他在此前的采访中曾说道,“七七事变后,什么李司令、王司令、赵司令,一堆司令就是土匪,坑害老百姓,又抢又砸,又偷又摸”。但八路军不一样,“一天拂晓的时候,骑兵营就撤了,老百姓还没有开门,他们把借了老百姓的东西都放在门口。该放钱的放钱,放东西的放东西”。冉振芳觉得,“这支队伍好”,便去找,去追……追了20多里路,终于追到了!当时说起这些,他脸上露出了开心的笑容。

参军后,冉振芳成为八路军115师骑兵营的一名小骑兵,15岁的他被大家称为“孩子兵”。“我年纪小,他们打枪、去伏击地侦察总不带我。我最开始就在营部打杂,(营部)找了一匹老实的马给我,我个头小啊,要另一个人扶着我上马下马,到了晚上我就喂马。”后来,骑兵营和保定的日军进行了一场小规模交锋,“这场战斗后,营部觉得,‘孩子兵’在这儿不行,得送后方”。

就这样,1938年1月,冉振芳到了晋察冀军区卫生部(以下简称卫生部)。不久,一条消息传来,打破了他心中的平静。

这年2月,日军对晋察冀边区进行了第一次围攻,仅在中心区阜平县的10个村,就杀害了老百姓542人,烧毁民房5012间,抢掠粮食1万余石。“日军不敢打入军区深部,只得骚扰边远的村子。”冉振芳后来得知,自己完县老家的村子也被烧毁了,“很多商铺,还有一个规模挺大的寺庙,都被烧掉了”。说到这里,在《环球人物》记者面前一直语调平稳的老人家第一次出现了情绪上的波动,嘴里喃喃道:“那些挺好的啊,都给烧掉了。”

“Doctor小冉”

现在,冉振芳的家里,还保留着一些他早年时期的照片。在一张照片里,他戴着一顶五角星帽,身着中国人民解放军军装,面容清秀,眼神从容。那时,他已经从“孩子兵”成长为一名救死扶伤的军医。冉振芳告诉《环球人物》记者,自己的成长深受国际共产主义战士白求恩的影响。

新中国成立后,冉振芳的军装照。

那是1938年6月,冉振芳在卫生部军医训练队学习。一天,医务科长跟他说,队里来了一位很重要的人,让他去给这个人当勤务员。于是,在卫生部驻地——山西五台山脚下的耿镇河北村,冉振芳第一次见到了白求恩,“他个高体瘦,穿了一套灰色八路军军装,脚上穿着一双有朵大红花的草鞋。一双大眼睛,炯炯有神”。

让冉振芳印象深刻的是,白求恩把伤病员看得比谁都重。他常对冉振芳讲,“共产党员决不能搞特殊,我们的责任就是帮病人尽早康复”。前线同志把缴获的日军饼干、罐头送给白求恩,他舍不得吃,全部转送给了伤病员。一次,白求恩从松岩口后方医院回来已经很晚了,却不顾疲劳又立马伏案工作。冉振芳怕他饿,让伙房为他煮了一碗小米粥,他不肯一个人吃,而是喊了“Doctor小冉”(小冉医生)一起吃。

这样亲切称呼冉振芳的白求恩,却曾在一件事上对他大发雷霆。当时,医院的消毒设备很简陋,只能使用“土”办法,先清洗用过的纱布等敷料,再用锅、笼屉蒸,然后放在太阳下晒,以反复使用。白求恩将清洁敷料的任务交给了冉振芳。看着那些沾满脓血和秽物的绷带,冉振芳最初颇不情愿,用一只手扯着绷带在水里撩了撩。这一幕正巧被白求恩看见。他生气了,上来猛地将冉振芳推开,卷起袖子自己洗起来。

冉振芳顿时无地自容:“我就知道自己不对了。外国人都不怕脏,我难道还怕脏?受伤的都是自己的弟兄啊!不应该,就得干!”

后来,冉振芳不仅敷料洗得认真,学习也很认真。《环球人物》记者问冉振芳,军医训练队的学习难不难?他说,自己有一些文化基础,“觉得生理学和解剖学好学。除了这些,还要学病理学和内科”。在借用的村小教室里,读着军区卫生部编的教材,冉振芳完成了一年期的学习,是晋察冀军区培养出来的第一批医生之一。

1939年深秋,冷风瑟瑟,山河肃杀。日军开始了冬季“扫荡”。

为了震慑日军,1939年11月7日,八路军晋察冀军区部队在河北省涞源县进行了一场反“扫荡”伏击战,即黄土岭战役。作为医生,初出茅庐的冉振芳也上了前线。他依稀记得,伤员从战场上下来后,都会先由白求恩救治,“他带一个手术组,等他处理完了,再由我们来照护”。

时间偷走了冉振芳的记忆。战场上的许多忙碌与紧张,这位百岁老人都记不清了。冉振芳至今仍清楚记得的是,“黄土岭战役消灭了阿部规秀!那是日军的一个中将!”他还记得,就在黄土岭战役结束后的第四天,白求恩因做手术不慎感染病逝。“我知道后心里咯噔一下,十分难受。他将中国人民的正义之战当成了自己的事业。”冉振芳说。

“人民功臣”

战场上,冉振芳见过最多的伤是枪伤。“日军装备先进,八路军武器简陋,所以,我们不打阵地战,打游击战。游击战活下来的伤兵,大多是枪伤,伤势比较轻。”冉振芳说,枪伤好处理,“该断指的断指,该断腿的断腿”,反而是遇到病员不好治疗。“发疟子(疟疾)的,拉痢疾的,人很多,都没药吃。”

没有药,怎么办?当时,有一首《游击队歌》广为流传,歌词正是八路军处境的真实写照:“没有吃,没有穿,自有那敌人送上前;没有枪,没有炮,敌人给我们造……”冉振芳告诉《环球人物》记者:“1938年至1939年这一时期挺好,八路军打了几场胜仗,缴获了日军很多战利品,东西丰富,药也多。”

“但1939年之后就困难了。”1938年9月至1940年底,日军执行“治安肃正”讨伐作战,对华北敌后抗日根据地进行“扫荡”和围攻。1941年至1943年底,日军推行“治安强化”运动,实行“三光”政策,对华北各抗日根据地进一步进行大规模的“毁灭扫荡”。1944年以后,日军在战场上逐渐呈现颓势,对根据地的“扫荡”却更具报复性。

“日军没有一年不‘扫荡’,每年至少‘扫荡’一个月,烧光、杀光、抢光。他们直到消耗得差不多了,才会撤回去。一‘扫荡’,我们就带着伤病员跑。”冉振芳说。

“跑”的策略,是“化整为零”“跳区转移”。卫生部将医生分成不同的小组,每组由一名医生带着两名护士、不到10名伤病员,分散转移。冉振芳举例,哪个分区不“扫荡”,他们就趁着夜色摸到那个分区去,等日军“扫荡”结束了,他们再回来。“万幸啊,一个人也没有被抓到。如果被抓到,肯定就被打死了。”回忆当时的经历,冉振芳感慨不已。

1950年6月4日,冉振芳(前排左一)所在的十九兵团专训班内科组合影。

而最让他感慨的,还是老百姓对八路军的帮助。冉振芳说,老百姓不害怕被牵连,伤病员疏散后就住在老百姓家里,“伤病员换了装,假装成老百姓的儿子、丈夫”。老百姓还把最宽敞的房子腾出来给伤病员住,自己就窝在草搭的小棚子里。还有,“伤病员无论住哪个村里,都有老百姓来慰问,送鸡蛋送面粉,宁愿自己不吃不喝也要给伤病员”。

冉振芳说,正是这种军民间的深厚情谊,让部队挺过了大“扫荡”时期。有一年,晋察冀根据地遭遇罕见的旱灾,一人一天只有6两小米的口粮。“吃不饱,饿着也不能犯纪律。”冉振芳当时接到军区的命令,军队不能和老乡争食,挖了野菜也要让给老乡。

天大地大,老百姓最大。冉振芳觉得,在他获得的所有奖章里,最有意义的是一枚写着“人民功臣”四个大字的纪念章。关于这枚奖章被授予的细节,他已经想不起来了。但当记者问道“哪枚奖章最特殊”时,冉振芳说了好几次“人民功臣”。当军医几十载,这在冉振芳看来,最多是“立了小功”,而“人民功臣”是对他最大的赞誉。

(感谢辽宁省大连军分区、中共大连市委宣传部对本篇报道的大力支持。)

责任编辑:邱小宸

责任编辑:邱小宸冉振芳

声明:版权作品,未经《环球人物》书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。

我要纠错