1931年,当美国记者海伦·福斯特第一次见到她敬仰已久的埃德加·斯诺时,心中不免有一点失望:她原以为这位声名显赫的记者会是一位勇敢、强壮的环球冒险家。然而,她见到的却是一名身体瘦弱、面色苍白的青年。

但很快,福斯特就喜欢上了这个小伙子:“他的‘自负’并不靠漂亮的衣装和装腔作势的第一印象来衬托,而是源自他的才华与心中悸动的冒险精神。”一年多后,她便接受了斯诺的求婚。

美国埃德加·斯诺纪念基金会主席西德尼·伍德在接受《环球人物》记者采访时笑着说:“有时,我们容易给‘斯诺’这个名字放上太多压力。归根到底,他是一个幽默真诚、才华横溢、很好相处、充满爱心的人。”

2025年是斯诺诞辰120周年。这位怀揣冒险梦的美国青年,究竟是如何在抗战烽火中成为“中国人民的美国朋友”的?

从不循规蹈矩

1928年2月,年仅23岁的斯诺乘坐开往中国的远洋轮船“拉德诺”号,开启了一场“说走就走的旅行”。临行前,他给家人留了一封信,信中写道:“这一成不变的生活让我深感压抑,我的青春和生命正悄然流逝……对我来说,此刻的幸福就是:旅行!冒险!体验!”

1928年,斯诺乘坐“拉德诺”号轮船来到上海。

对于斯诺的突然决定,父母并未感到惊讶,毕竟斯诺从小就不是个循规蹈矩的孩子。14岁时,他瞒着家人,从密苏里州坐车去2000多公里外的加利福尼亚州玩。回程时,他已经买不起车票,于是决定“流浪”回家。一路上,他打零工,扒火车,与许多工人和流浪者结为好友。多年后,斯诺动情地写道:“我早年的‘遨游’对我未来生活的影响,比我接受的所有正规教育都要大。”

但斯诺并不是个“野孩子”:他博览群书,成绩优异,考入了美国顶尖的密苏里大学新闻系。可一年后,他觉得自己不适合“象牙塔”,便偷偷退学,到纽约闯荡。

1927年,在广告公司工作的斯诺靠着敏锐的投资嗅觉,从股市赚到一笔不小的财富。他的心又悸动起来,正如他所写:“加尔各答、上海、麦加……当这些城市的歌声在我脑海中回响时,我又怎能专注于眼前这些毫无生气的职责。”

早已厌倦办公室生活的斯诺马上决定:用这笔钱进行一次环球旅行。他迅速辞职,给家人寄出告别信后前往首个目的地——上海。经过几个月的颠簸,斯诺终于抵达。此时,他从未想过,自己的人生将与这片土地紧密相连。

意外成为记者

来到上海,斯诺立刻联系了学长——《密勒氏评论报》主编约翰·鲍威尔。原本,他只打算在上海待6周,但鲍威尔很快看到了斯诺的新闻才能,极力劝说他留在中国工作。此时的斯诺对中国产生了浓厚的兴趣,便答应鲍威尔留下来,成为一名记者。

年轻的斯诺对中国民众的生活充满好奇,对横行霸道的殖民者嗤之以鼻。入职不久,他便发表文章《在上海的美国人》,讽刺那些凭着“治外法权”在上海为所欲为的美国人。

1929年7月,斯诺在绥远采访时,遇上大规模饥荒。当地民众的生存惨况令他震撼不已。他记录道:“我看到一个光着身子、骨瘦如柴的小孩,由于吃树叶和锯末充饥,肚子胀得像只气球。他使劲摇着父亲的尸体,想要唤醒父亲。”然而,当地官员对饥荒无所作为,地主们竟靠囤积居奇和土地兼并变得更加富有。这让斯诺义愤填膺。

对绥远饥荒的报道成为斯诺在华新闻生涯的转折点之一:他意识到,光靠国际援助,无法改变中国人民的生活,中国需要一条崭新的道路。

“快活”的苏区

九一八事变后,斯诺积极向世界全方位展现中国的抗日斗争。为揭露真相,他深入东北地区采访,将所见所闻发表在《远东前线》一书中。该书在美国畅销一时,揭露了日本帝国主义的暴行。

1935年,中国共产党发布《八一宣言》,提出建立抗日民族统一战线的主张。斯诺敏锐地察觉到,中国抗战的局势会出现巨大变化,并萌生了前往陕北苏区采访的想法。

由于国民党对苏区的信息封锁,外部很难了解苏区的真实情况。斯诺下定决心去苏区一探究竟,“为了探明事情的真相,难道不值得拿一个外国人的脑袋去冒一下险吗?”

20世纪30年代,斯诺(左)和宋庆龄在交流。

1936年6月3日,在宋庆龄的安排下,斯诺启程前往苏区。经过数天跋涉后,他成功抵达延安,成为第一位来到苏区采访的外国记者。很快,他就发现延安有一个显著特点——“快活”。

斯诺在其所著的《红星照耀中国》(原中译本名为《西行漫记》)一书中,着重记录了苏区军民的歌声:“他们在路上几乎整天都唱歌,能唱的歌无穷无尽……只要有一个人什么时候劲儿来了,或者想到了一首合适的歌,他就突然唱起来,指挥员和战士们都跟着唱。”他还写道:“在我看来,他们相当快活,也许是我看到过的第一批真正感到快活的中国无产者。”

来延安前,斯诺曾多次披露国统区的儿童贩卖与虐待现象。与之相比,苏区儿童则身体健康,并有机会接受教育。他还记录了在苏区的一件趣事:吃饭时,他对一名“红小鬼”招呼道“喂,给我们拿点冷水来”,结果被无视了。一旁的李克农笑着提醒他:“你可以叫他‘小鬼’,也可以叫他‘同志’,可是不能叫他‘喂’。”斯诺这才恍然大悟,对端来冷水的“红小鬼”道谢:“谢谢你——同志。”之后,他写道:“我从来没有在中国儿童中看到过这样高度的个人自尊。”

苏区的农民也给斯诺留下了深刻印象。许多农民都积极参加红军,并骄傲地将苏区政府称为“我们的政府”,将红军称为“我们的军队”。在延安的经历让斯诺明白:中国农民并不是只懂得逆来顺受。“只要有方法,有组织,有领导,有可行的纲领,有希望——而且有武器,他们是会斗争的。中国共产主义运动的发展证明了这一点。”

在苏区期间,斯诺获得了采访毛泽东、朱德、周恩来等中共领导人的珍贵机会。他们坦诚、真实,让斯诺更加坚定地认为,中国革命“不仅一定会继续成长,而且在一起一伏之中,最后终于会获得胜利”。

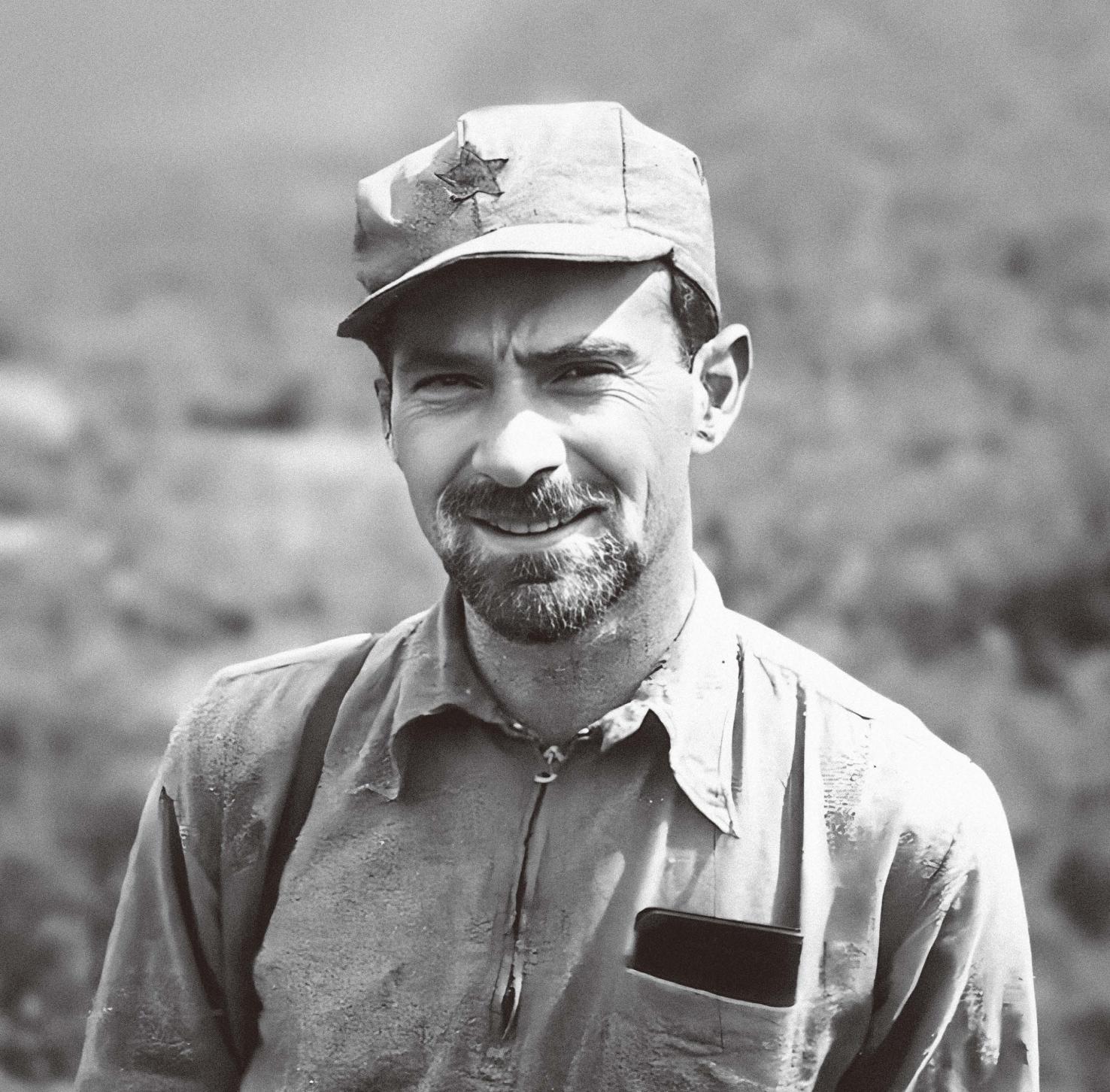

1939年,陕西延安,斯诺第二次采访毛泽东。

1937年10月,《红星照耀中国》在英国伦敦出版,全世界第一次看到中国共产党领导的抗日革命根据地的真实情况。受此书影响,许多国际主义者纷纷来华支援抗战。

1938年,毛泽东在接受德国记者采访时表达了对斯诺的感谢:“当我们被整个世界遗忘的时候,只有斯诺来到这里来认识我们,并把这儿的事情告诉外面的世界。所以,我们将永远记住斯诺对中国的巨大帮助。”

“我热爱中国!”

离开延安后,斯诺以更大的热情和信心投入到支援中国抗战中。1937年末,随着我国工业比较集中的沿海城市相继沦陷,中国的工业品短缺问题日益突出。斯诺与多名友人联合发起了“工业合作运动”(以下简称工合运动),推动建立工业合作社,保障中国工业的生存。

工合运动很快获得包括宋庆龄在内的众多海内外人士的鼎力支持。1938年,中国促进工业合作社筹备委员会成立,斯诺担任理事。次年,他在《西北工合第一年度工作报告》中强调,中国已进入全面抗战阶段,工合“是支援长期抗战的经济堡垒,是有力的教育宣传组织,也是发展民族经济的有效途径”。

不久后,“工合”也成为世界反法西斯战争的一面旗帜。曾参与援华的美国军官埃文斯·卡尔逊就将“工合(Gong-Ho)”作为其建立的美国海军陆战队第二突击营的口号。该营之后在太平洋战场上给日军以沉重打击。

1941年,因批评国民党发动皖南事变,斯诺的采访权被取消,被迫返回美国。第二年,他获得美国总统富兰克林·罗斯福的接见。据斯诺回忆,罗斯福开门见山地跟他说,自己是读过《红星照耀中国》后才认识的他,并向他了解了中国抗战的情况。斯诺也借此机会劝说罗斯福废除美国在华“治外法权”,获得了罗斯福的积极响应。

1945年9月2日,日本签署投降书。然而,受冷战影响,斯诺在美国遭到迫害,被迫迁居瑞士日内瓦。1972年2月15日,斯诺去世。根据遗嘱,他的一半骨灰被安葬在北京大学未名湖畔。在生命的尽头,他用尽最后的力量说出了5个字:“我热爱中国!”

但斯诺的故事远未结束:1974年,他的友人在其故乡密苏里州堪萨斯城创建埃德加·斯诺纪念基金会。之后的几十年里,该基金会为中美两国文化、教育与经济交流作出巨大贡献。

在接受《环球人物》记者采访时,埃德加·斯诺纪念基金会前主席德维恩·威廉姆斯动情地表示:“我们(基金会)就是斯诺的遗产。过去几十年里,斯诺的身份早已从一名新闻工作者升华为一名美中历史的见证人和记录者。未来,他的故事也将继续成为团结美中两国人民的纽带。”

责任编辑:邱小宸

责任编辑:邱小宸埃德加·斯诺,新闻工作者

声明:版权作品,未经《环球人物》书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。

我要纠错