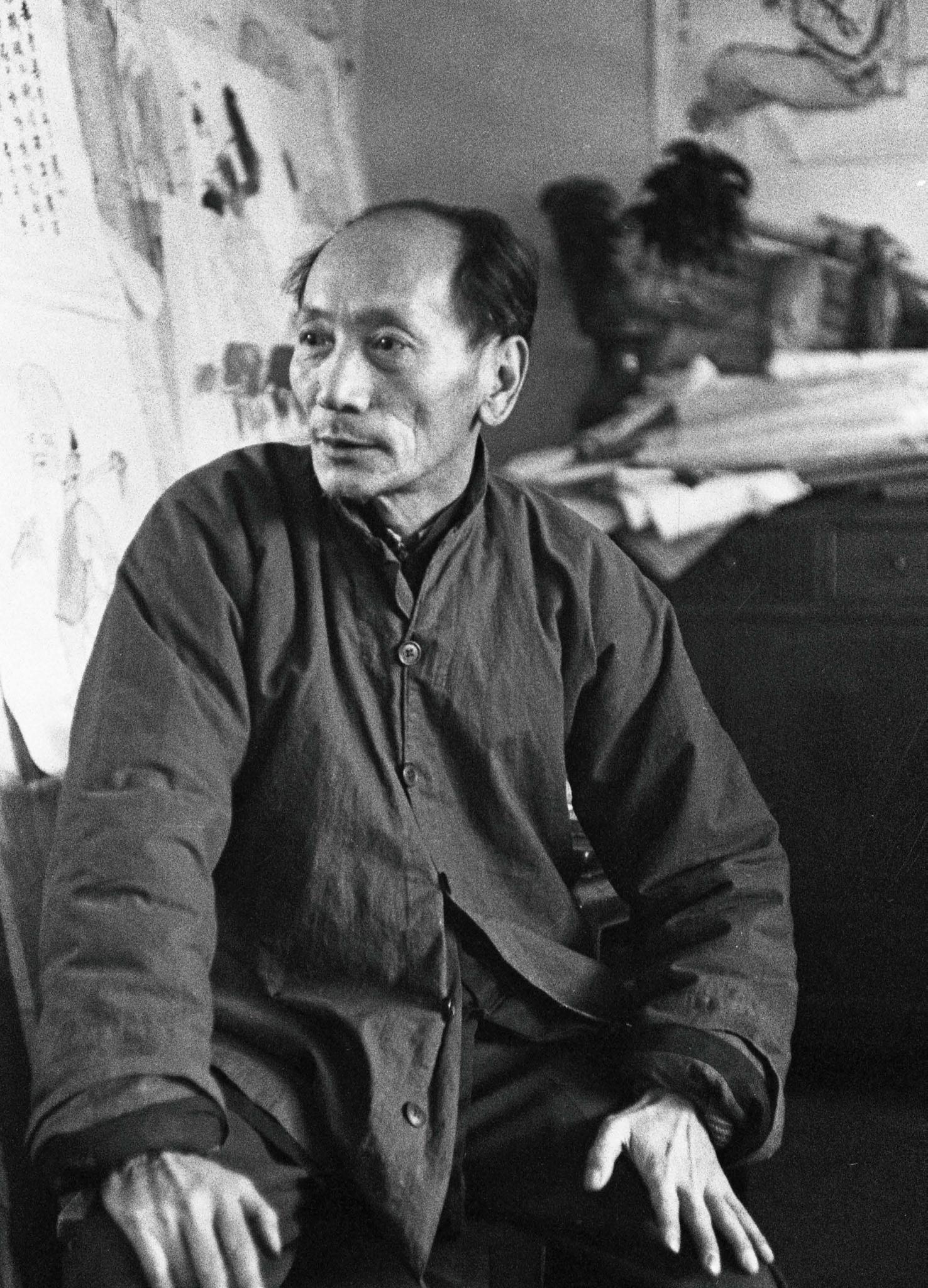

画家蒋兆和,摄于20世纪五六十年代。

蒋代明出生于1953年。那一年,他们家发生了两件大事。

第一件自然是他的出生。当时,他的父亲蒋兆和已年近半百,是中央美术学院教授,也是国画人物写生的代表人物。父亲为他起名“代明”,以示对未来的期许。

第二件大事,是蒋兆和的名作《流民图》失而复得。抗战期间,这幅高2米、长27米的水墨人物画被日方强行扣押,之后下落不明。“这幅长卷刻画了100多个抗日战争中的难民形象,记录下日本侵略者给中华民族带来的深重灾难。”蒋代明对《环球人物》记者说,“尽管最后只找到半幅,也让我们全家和关注这幅画的人都十分惊喜。”

当时,上海文化局和华东文联所在地恰是战时一家日本银行的小楼,工作人员在清理地下室时发现一卷霉烂不堪的东西,打开一看竟是半幅《流民图》。画卷破损严重,经过半年才修整完成。

拿回画卷的蒋兆和喜不自胜,想着请恩师徐悲鸿稍闲时来看原作。然而,就在这一年的9月26日,徐悲鸿去世了。听到消息后,蒋兆和泣不成声。那一晚,蒋兆和回想起自己半个世纪的绘画生涯、战火中的创作岁月,说:“要坚持扎根在民众中,绝不辜负恩师悲鸿的嘱托。”

奔赴前线绘下将军画像

现在不少年轻人知道蒋兆和,都缘于网络上流传甚广的杜甫像、李时珍像、李白像等。事实上,这些都是蒋兆和晚年的作品。

“我父亲有个特点,一动情脸就红了,鼻头红了,眼圈也红了,只要他一红就是要说什么话了。”在蒋代明的记忆里,父亲晚年追忆往昔,讲到年少离家的无可奈何,抗战岁月的颠沛流离,以及与徐悲鸿、齐白石等良师益友的交往,总会有“变红”的时刻。

1904年,蒋兆和生于四川泸州一个家道中落的书香门第。“父亲从小就受到传统文化的熏陶,我爷爷对他的要求也很严格,《芥子园》每一页都得背下来,中国画的根基也在那时候打下了。”蒋代明说。少年时,蒋兆和挑起家中重担,13岁那年就靠为照相馆绘制布景挣到了第一笔“工资”。

为谋求更多出路,16岁那年,蒋兆和踏上了前往上海的江轮。“父亲常对我讲当时的上海,就是他心中全世界最繁华的地方。”蒋代明回忆,“但也是在那里,初出茅庐的他饱尝生活艰辛,睡过街头、忍饥挨饿,一边到处找打工,一边自学图案、素描、油画和雕塑。”那段在街头奔波的经历,使蒋兆和体会到底层生活的艰辛:烈日下的黄包车夫、劳动中的码头工人、饥肠辘辘的流浪儿童……这些人逐渐成为他画作中的主角。

1927年,蒋兆和经商人黄震之引荐,结识了刚从法国留学归来的徐悲鸿。两人一见如故,蒋兆和富有东方技法的人物素描给徐悲鸿留下深刻印象。“像你这样从真人写生出发的,在中国还很少见。”徐悲鸿说,“画家要到民众中去,为人生而艺术。”

“徐先生比我父亲大9岁。他爱才如命,让父亲住在他家里蒋兆学画,也时常跟我父亲讲自己的苦难经历。”蒋代明说。

在徐悲鸿的鼓励下,蒋兆和相继创作了《苦役》《慰》《江边——黄包车夫的家庭》等作品,逐渐形成了自己的风格雏形,并在上海美术界引起关注。后经徐悲鸿举荐,蒋兆和被聘为南京中央大学艺术系的图案助教。

为我难胞描其境象

1931年,九一八事变爆发,揭开了第二次世界大战东方战场的序幕。1932年1月28日,日本海军陆战队突袭上海闸北,驻扎守沪的十九路军迅速反击,上海全市军民都奋起抵抗。当时,正在上海艺术专科学校任教的蒋兆和积极参加到十九路军组织的战时随军宣传队中,用炭笔速写画出为国而战的人们。他曾回忆:“要赶紧画出宣传画,画出铁拳,画出端着枪的战士和疾呼的母亲,要尽快贴在大街上。”

为了鼓舞士气,十九路军急需军长肖像画。蒋兆和主动请缨随将军副官前往沪西南翔前线,为十九路军总指挥蒋光鼐、军长蔡廷锴绘制肖像。时间紧迫,蒋兆和以最快速度完成两幅油画像,十九路军立刻印刷数万张,广为散发、张贴,大大鼓舞了上海人民的抗战信心。

蒋兆和为十九路军总指挥蒋光鼐(左)、军长蔡廷锴绘制油画肖像,鼓舞人民抗战。

蒋兆和也因此对自己的创作使命有了更深的认知:艺术家的笔,与家国命运紧密相连;画家的眼,不仅要有慈悲,更要有坚毅与赤诚。

一·二八事变后,蒋兆和又过起了失业与流浪的生活,辗转于上海、南京、北平、泸州、重庆之间,最终于1937年4月回到北平定居。他如此形容那段时光:“自己为生活而经常流浪街头巷尾,与那些逃难的、讨饭的、拖儿带女垂死挣扎的人们接触极多,深感到祖国人民所受的耻辱及他们颠沛流离的贫困生涯,民族的灾难、人民的痛苦,无时无刻不在激发我这个中国艺术家的良心和勇气。”

1937年,七七事变爆发。北平沦陷后的一个雨夜,曾协助蒋兆和筹办画展的中学生李文来向蒋兆和告别——他将秘密随中共地下党组织奔赴抗战前线。“蒋先生,如果将来我在战场上还能生还,我们再见面。如果不能,说明我尽到了一个中国人的责任。”

蒋兆和深受触动,用30分钟画下李文肖像,并郑重地在画作右上角题写下:将相本无种,男儿当自强。

李文奔赴前线,蒋兆和也以笔为矛,用自己的方式抗战。他创作《无题》《小子卖苦茶》《战后余生——轰炸以后》等作品,将沦陷区人民所受迫害用绘画表达出来。“这些作品好像是一首主题性交响乐的序曲,我时刻在思索着如何画出一幅集中表现沦陷区人民遭受日寇烧杀掳掠的历史画长卷,由之产生了创作《流民图》的强烈愿望。”蒋兆和说。

他说:“思欲以素楮百幅,秃管一枝,为我难胞描其境象。”

1940年,蒋兆和开始集中精力构思《流民图》。大轰炸中流离失所的人,沿街乞讨的孩子,残垣断壁下的尸骨……一幕幕触目惊心的场景在他脑海里回放。1942年春,为了搜集更多素材,他又前往南京、上海等地,一边替人画像,一边筹集资金,白天在街边观察、记录,晚上回到住处再默画出来。

60多天的风雨兼程后,蒋兆和回到北平,开始创作《流民图》。

北平人共同完成的展览

《流民图》是一幅群像,而它的制作过程也是一幅爱国群像。搜集来的素材只能画出轮廓,人物细节还需要参照模特仔细刻画。于是,蒋兆和的学生、同事们纷纷出动为他找模特、当模特,甚至帮他借来毛驴作背景。

随着参加创作的人越来越多,蒋兆和画《流民图》的消息不胫而走,日伪特务找上了门。蒋兆和不得不将有轰炸场景的画稿藏在箱子里,再把大画分割成看不出关联的单张,画完了就叠起来。1943年9月,蒋兆和将所有单张画用大头钉拼接起来,一直拼到院子里,这才第一次看到了完整的《流民图》。他不敢细看太久,天微微暗就卷起图直奔和平门外的琉璃厂,准备请师傅托裱。

师傅们接到这幅画卷后十分震惊,看到中间描绘大轰炸的场景时更对蒋兆和肃然起敬:“这让日本人看到可不得了啊!”尽管如此,没有一个人拒绝这个“危险”的工作,而是集体在夜深人静的时候,在街头冰冷的石台阶上,小心翼翼地秘密托裱《流民图》,连续干了好几天。

1943年10月29日,《流民图》终于在北平太庙展出。画前摆着一排黄白相间的菊花,没有剪彩、没有致辞,蒋兆和站在大殿门口,向每一位观众鞠躬。然而,不到一天时间,这场展览就在日本宪兵的勒令威胁下被禁。《流民图》被收起来时,一名中国警察走向蒋兆和,沉默不语,只是恭敬地敬了一个礼。

1944年,蒋兆和受朋友邀请参加救助失学儿童的义卖画展,又带着《流民图》前往上海法租界展览,引起巨大轰动。展后,日本人通过各种手段强行“借”走画作,从此杳无音信近9年。

蒋兆和所作《流民图》局部。

《流民图》遗失后的第五年,1949年10月1日,中华人民共和国成立了。那一天,蒋兆和身在欢庆游行的队伍中,望着天安门,扛着一面大红旗,走在北平艺专队伍的最前面。回家后,他立马着手创作又一幅大型画——高近3米、宽1.32米的《中国人民站起来了》。画中,他将工农大众的形象绘制得如此挺拔,像高耸的山峰一样举起了鲜艳的五星红旗。这也是第一次,蒋兆和笔下的天空不再是灰色的,而是遍布彩霞。

“父亲在《中国人民站起来了》这幅画里,第一次画了和平鸽,告诫我们永远也不要忘记为国牺牲的先烈们,要珍爱来之不易的和平。”蒋代明说。

1986年,蒋兆和因气胸被送进北京协和医院抢救。那年4月,一代大师与世长辞。

36年后,蒋代明为父亲编著了一本厚厚的传记《百年巨匠·蒋兆和》。全书最后,他选择以父亲的一段话收尾,也是父亲一生追求的写照:

惟我之所以崇信者,为天地之中心,万物之生灵,浩然之气,自然之理,光明之真,仁人之爱,热烈之情。

我的精神,仍是永远地埋藏于这个艺术的园里。

责任编辑:邱小宸

责任编辑:邱小宸蒋兆和

声明:版权作品,未经《环球人物》书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。

我要纠错