2025年8月,谷应魁在大连的家中接受《环球人物》记者采访。(本刊记者 冯群星/摄)

8月中旬,《环球人物》记者一行来到了谷应魁老人的家中。他98岁了,身体状态还不错,只是腿脚不太利落,走路要拄拐杖。他特意嘱咐老伴儿出门迎接我们,自己笑眯眯地坐在客厅等。

如果为谷应魁的人生划定几个分水岭,1944年4月参军要算一个。之前,他是学徒、农民,没有出过家乡江苏淮阴的县城;之后,他成为军人,一路南征北战,最远到过朝鲜。

。

20世纪70年代,谷应魁(左四)率领部队参加实战训练。

离休后,谷应魁在大连定居。他第一次来东北正是1945年,“从江苏出发,走了3个多月”。日本已经投降,可部队抵达之初,老百姓心里没底,也害怕。许多大姑娘剃光头、穿男装,生怕来者又像日军一样,把她们掳去糟蹋。

采访全程,戎马一生的谷应魁始终冷静克制,这里是他为数不多情绪波动的时刻:“日本鬼子占领东北14年,把老百姓祸害成了什么样?抗战都胜利了,老百姓还心有余悸……”

“要当就当新四军”

决定追随新四军时,谷应魁差两个月才满17岁。分别前,母亲没说太多话,只是在他的午饭里加了一个鸡蛋——那是家里一年到头难以见到的金贵食物。“兄弟姐妹、邻里乡亲都不知道我要去干嘛,只有母亲一个人知道。”

严格保密,是怕家人和乡亲们受牵连。为遏制抗日力量,日伪政权于1943年强推保甲制度,“一户犯法、十户同罪”——那一年,在江苏东部的南通,一夜间就有53名村民被活埋。谷家所在的村子也有保长监视,就连有人出趟村,保长都要上门盘问,“宁可错杀千人,也不放过一个”。

一个半大少年,愿意冒着生命危险去当兵,既是出于国仇家恨,也是因为家里贫困、难以维生。谷应魁的父亲早逝,母亲一人拉扯全家,他12岁就到镇上的饭店当学徒。冬天寒冷,家里买不起棉被,他每晚凑在灶膛前,靠着灶火的余温取暖。本想着能帮母亲减轻负担,可当时的学徒相当于老板家的长工,包吃包住已是“恩赐”,他干了三年,没有拿到一分钱。

回到家,谷应魁听说,当兵能打日本鬼子,还能吃上“大锅饭”。江苏沦陷后,流氓、土匪、汉奸到处活动,来来往往的军队中,新四军的军纪最好,不骚扰群众,还帮忙干活。所以,谷应魁目标明确,“要当就当新四军”。

通过地下党员的秘密联络,谷应魁找到了新四军的大部队,并被编入游击队。全队40多人,主要在淮阴、泗阳的交界处活动。到底是年纪小,第一次夜里站岗,谷应魁听着田间“扑通扑通”的响声,紧张得心脏乱跳。“那里枪毙过坏蛋,我怕有古怪。后来才发现,是青蛙跳进水里。”

党的教育、部队的锻炼,润物细无声地作用在少年身上。半个月后第二次站岗,谷应魁没那么紧张了。就在这一晚,大队部的文书杨继文找到了谷应魁。

“出来打仗,你怕不怕?”

“不怕,不打完鬼子不回家。”

“决心这么大?”

“来就是打鬼子,鬼子不消灭,不能回家。”

听到谷应魁的回答,杨继文掏出一本介绍共产党的“小书”。不久后,谷应魁提交了入党申请书,成为一名地下党员。

班长!班长!

“我参加抗战的时间晚,没打什么大仗,主要是袭扰敌人,破坏交通线和沿线据点,不能让他们太太平平的。”谈起一年半的抗战经历,谷应魁总结得很“轻”。

日军和伪军装备精良,为了避其火力,游击队大多通过交通沟行动。“当时有歌谣:交通沟,好处多,雨水大,流成河。”对于挖沟,谷应魁的印象最深:“村庄跟村庄之间都是交通沟连接,沟两边种上高秆作物,长起来比人都高。我们在沟里跑,天上的日军飞机看不见也打不着。”

这样的交通沟,可以一直通到日伪军的炮楼附近,从而阻断其外联通道,形成围困之势。平原上地势开阔,挖沟的游击队没有掩体,就用晒粮食的晒簸挡在头顶,盖上湿棉被、湿麦秆,敌人的枪打不透。谷应魁说,离得近了,双方讲话都能听见,游击队不仅放枪,也攻心,对伪军喊:“家乡挺好的,你们赶快回来吧!不要再为日本人卖命了!”

还有一首歌谣,谷应魁的印象也很深:“小狗小狗你别叫,你给汉奸发电报。”狗能看家,苏北庄户人家养狗很常见。可游击队夜里行动时,小狗们一叫,容易暴露队伍行踪。为了保护游击队,很多村民忍痛送走或者打死小狗。到最后,全村一条狗都不剩。

游击队和群众把小狗放到敌军堡垒外的壕沟里,形成“臭狗阵”,借由腐烂的气味和污染的水源迫敌投降。作为本地人,谷应魁了解乡亲们对狗的感情,更加念念不忘他们的支持:“我们为什么能站住脚?主要是依靠群众。”

袭扰的过程中,游击队不时与日本鬼子短兵相接。其中一次发生在1944年夏天,谷应魁刚参军两三个月的时候。

那天上午,游击队连打三场“小仗”,打到第四仗时,遭遇了埋伏的日军。一时间,战场上枪声大作。班长中枪了,谷应魁扶着他连滚带爬地往前跑。到了一处小坟头后面,两人实在跑不动了,看见副大队长倪兴撤了过来。

“副大队长说,小谷,班长已经负了重伤,保不住了,你快跑,我掩护你!他边说边举枪回击,手一伸出去就被打中了。我只能接着往北跑,再回头看时,发现副大队长把枪往身上一背,往西北方向去了。”

谷应魁往北跑出几十米,跳进了地瓜垄边的交通沟,又顺沟跑进附近村庄的土地庙,得以脱险。“从那以后,我跟副大队长再也没见过面。他也是党员,实际上是他把我救了。”

“但是班长牺牲了,班长牺牲了。最后我没有办法,只能把班长放下。”采访中唯一一次,谷应魁的声音剧烈颤抖起来。“我再讲讲班长。他姓蒋,年纪不大,也是淮阴人,要是旁边有个沟,也许还能把他救回来……”

81年前的枪声如在耳畔,老人的眼泪夺眶而出。

“绝地中的坚持”

1945年8月,日本投降了,可谷应魁无暇庆祝——他参加的淮阴攻坚战正处在关键的准备时期。9月初,号称“固若金汤”的淮阴被攻破,日伪军6年7个月的统治结束了。从此,谷应魁离开家乡,跟着部队“一直走路、一直打仗”。他的军衔一直在变化,从班长、排长、连长、营长、团长、师长到某训练基地司令员,“一点一点地实战出来”。

在谷应魁的讲述里,最浓墨重彩的始终不是那些胜利的时刻,而是“绝地中的坚持”。抗战期间,装备和物资匮乏,他所在的班有几支缴获的“三八大盖”步枪,已经算是条件好的“尖刀班”,“所以干啥都叫我们冲在前面”。打过的子弹壳不能丢了,捡回来砸掉后面的盖子,装入火柴头上刮下来的白磷,还能二次利用。

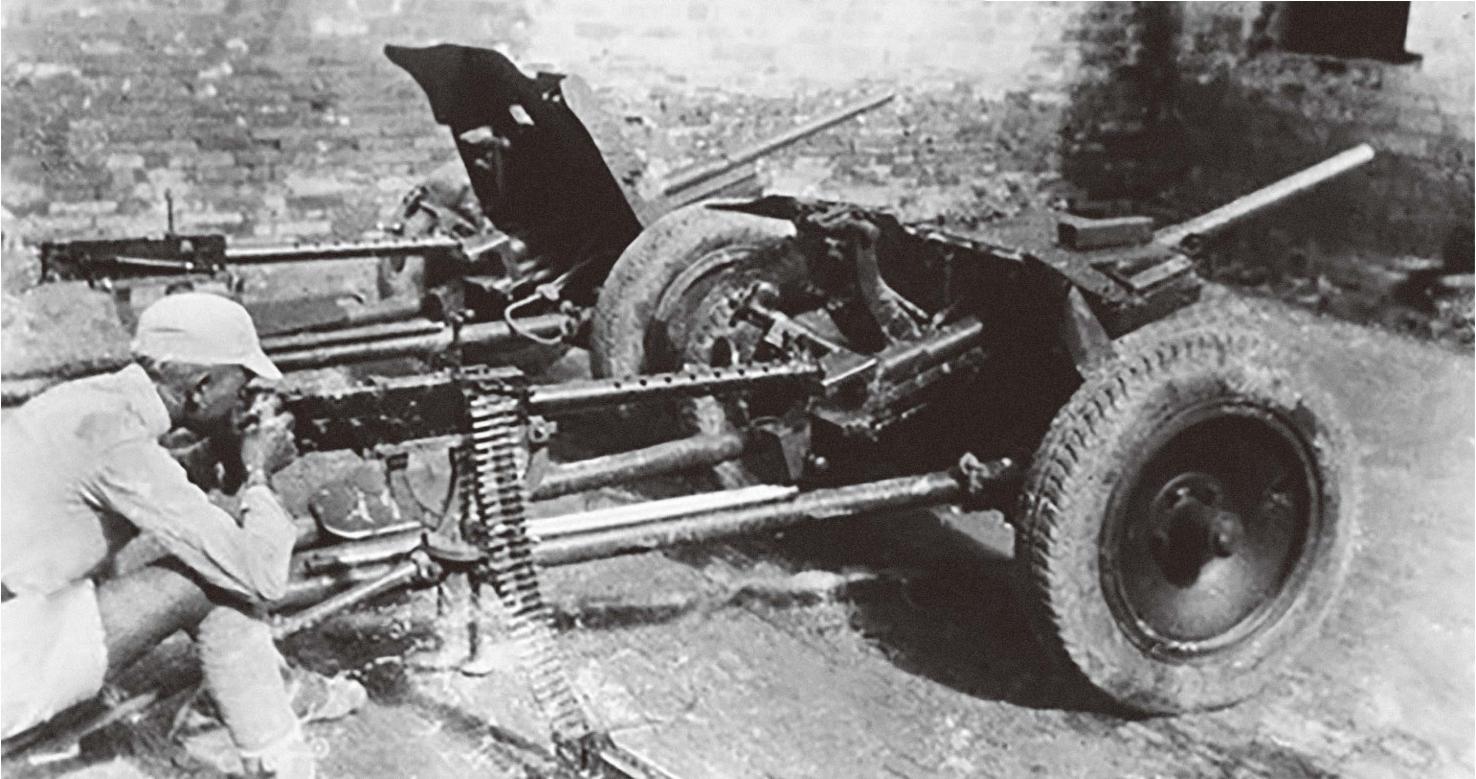

20世纪40年代,新四军在淮阴和淮安战役中缴获日军武器。(资料照片)

后来,在抗美援朝的战场上,他去尸横遍地的敌方阵地扒拉出钢盔和大米,让断粮多天的战士们煮饭。“刚生上火,敌人看见冒烟,一发炮弹打过来了。有人说,抗美援朝是一把炒米一把雪,这都是好的,有干有稀嘛!就怕有雪没炒米。”他右腿上那道一指长的伤疤,就是在朝鲜留下的。手术期间没有麻药,“差点残废”。

“打仗时间长了,很多事情其实都无所谓了。有时候战友见了面,互相问一句你还活着啊?就感觉挺好,挺高兴。”

当然,有一些事是谷应魁始终放不下的,比如训练。他将个人生死置之度外,却清晰记得故去的战友和惨痛的伤亡。“战场上光有热情不行。”判断战机、利用地形、突破敌人,甚至滚下墙时怎样不受伤,都有学问。尤其是装备不足时,加强训练才能减少伤亡。所以当上指战员后,他一有机会就做整训,“一天闲不了”。

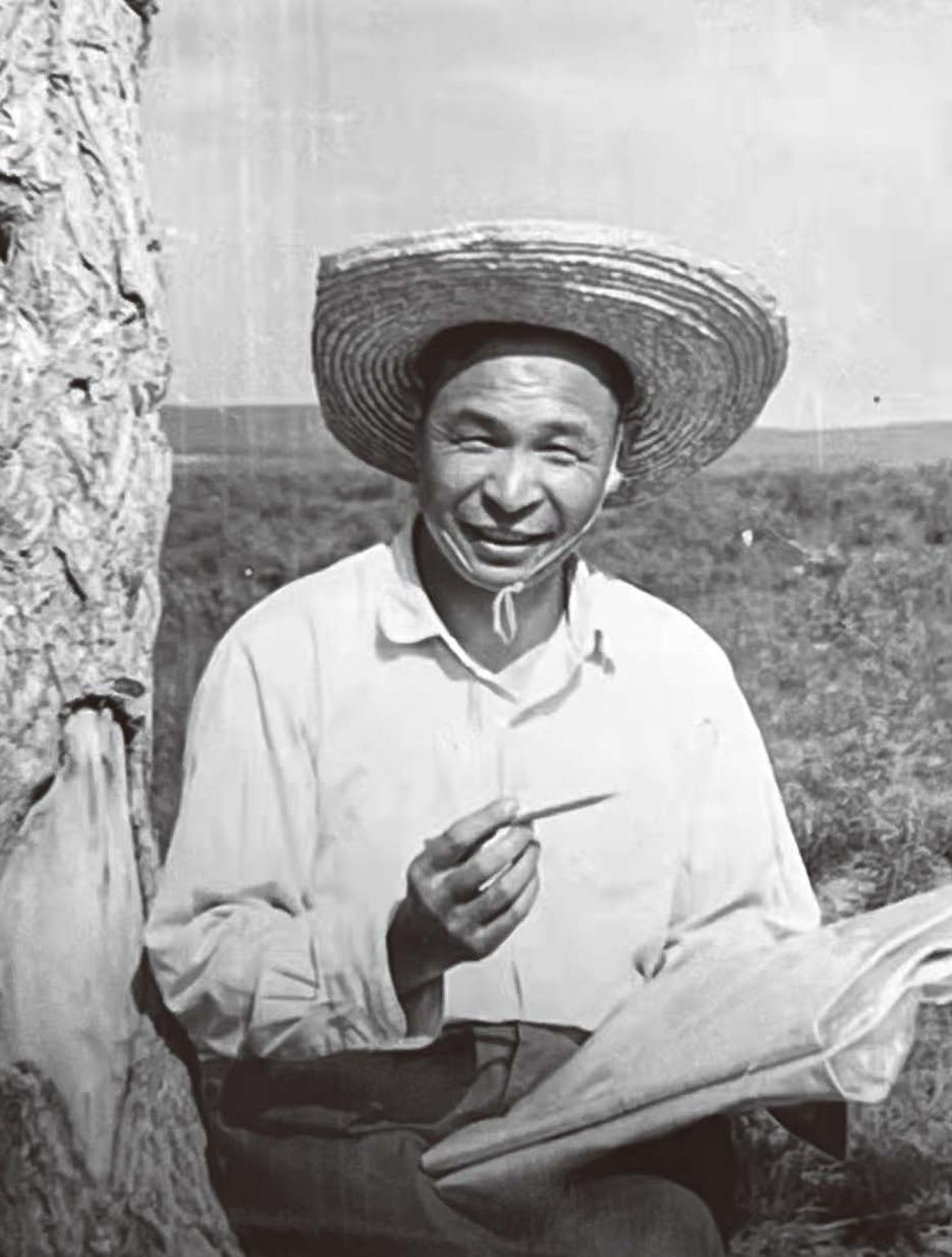

1978年夏天,谷应魁查勘演习地点。

童年时,因为家里穷,谷应魁没有机会上学。在部队,他学会了识字、读书,还到军政大学深造。老伴儿记得,谷应魁有很多笔记本,上面都是用工整的小字记录的战略战术。

让谷应魁欣慰的是,“没有枪,没有炮,敌人给我们造”的年代已经远去。“我们有一定实力,但是不宣扬。”抗战胜利80年来,他见证中国有了海军、空军,有了原子弹、氢弹,现在又有了专司导弹的火箭军。他和年轻人一样期待着9月3日胜利日阅兵式的直播,要看看有哪些新的国之重器。

“您有话想对老战友说吗?”

“说不好听的,老战友们基本都不在了。”谷应魁摆摆手,似乎在说,他们无法再听到,所以,话就放在心里,不必讲。

采访结束,谷应魁才透露,两天前,他的白内障突然加重,影响了视力。我们相隔不到半米,但他只能看到一团模糊的影子——他从头到尾目光灼灼,只是一位军人本能的坚持。

“小同志,希望你顺利完成任务。”临别前,谷应魁说。《环球人物》记者觉得,这是一份面对面的祝福,更是身经百战的功勋前辈对年轻一代的郑重嘱托与殷切期望。会的,我们会的!我们谨以这组报道铭记你们亲手打赢的中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争的胜利荣光,铭记你们为中华民族赢得的和平与安宁,铭记你们为我们今日的繁荣美好和伟大复兴所奠定的一切。

“老英雄,我们一定会完成好新的任务!”

(感谢辽宁省大连军分区、中共大连市委宣传部对本篇报道的大力支持。)

责任编辑:邱小宸

责任编辑:邱小宸谷应魁

声明:版权作品,未经《环球人物》书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。

我要纠错