2025年8月24日,田沁鑫在中国国家话剧院小剧场接受《环球人物》记者采访。(本刊记者 侯欣颖/摄)

1999年,田沁鑫将萧红的成名作《生死场》搬上舞台,致敬现代文学。小说《生死场》是萧红24岁时所作,讲述九一八事变后,东北农民在日寇铁蹄蹂躏下悲惨的生活状态,以及渐渐苏醒的民族意识和反抗情绪。话剧上演后,好评如潮,多名学者盛赞“满台游走的,是萧红的精魂”。这一年,田沁鑫30岁,凭借这一作品几乎拿遍了戏剧界的大奖,声名鹊起。

2001年,五四青年节当天,田沁鑫编剧、导演的话剧《狂飙》在北京大学百年纪念讲堂首演,轰动一时。

2010年,田沁鑫再一次将目光投向经典——老舍的《四世同堂》。她几乎把老舍笔下的北京西城小羊圈胡同复原到舞台上,讲述着抗战时期胡同里的烟火人生与普通人的命运沉浮。北京首演时连演15场,场场爆满,被称为“一幅鲜活的北平浮世绘”“一部荡气回肠的平民史诗”。

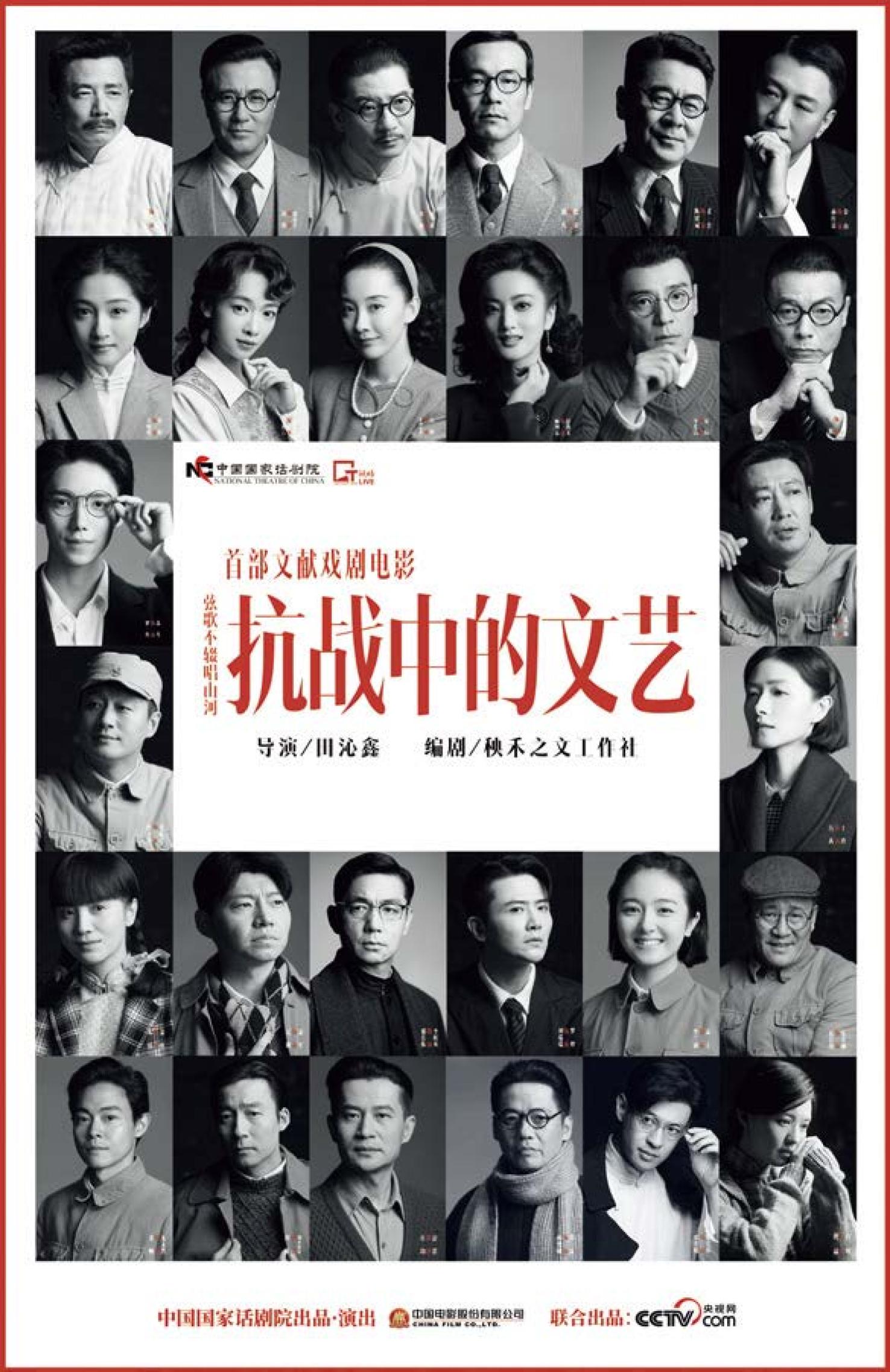

多年来,这几部戏不断复排、上演,成为国家话剧院的经典剧目。田沁鑫一次又一次地同萧红、田汉和老舍在舞台上“对话”。2022年,田沁鑫让这三人在同一舞台“相聚”,导演了一部文献话剧《抗战中的文艺》。除了萧红、田汉和老舍,出场的还有鲁迅、郭沫若、茅盾、巴金、曹禺、夏衍、冼星海、秦怡等40多位文艺名家。

“这是对文艺先辈的一次致敬。中华民族最危急的抗战岁月,也是中国文艺的‘觉醒年代’。抗战中的文艺先驱,不仅记录历史,更参与历史、塑造历史。观众通过舞台,可以看到中国14年抵御外寇中文艺名家们的抗战心路。”田沁鑫对《环球人物》记者说。

3年过去,正值中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,这部戏以高清影像的形式再被推出,“让今天的观众,感受到文艺在民族存亡之际所产生的那种弦歌不辍唱山河的力量”。

2025年9月,《抗战中的文艺》以高清影像的形式在国话“CNT现场”高清展映季展映。

建一座“抗战文献博物馆”

《抗战中的文艺》包含的体量之大几乎令创作者却步:时间上,从1931年到1945年长达14年;空间上,所涉包括北京、上海、广州、武汉、桂林、延安和东北三省等;文艺品类有文学、戏曲、戏剧,也有音乐、美术、电影等;人物包括鲁迅、郭沫若、茅盾、巴金、老舍、曹禺等,且个个都是文艺名家,作品众多、人生丰富。

“这么多的人物,每个都是可歌可泣的,会有一个筛选的问题。这就有赖于秧禾之文工作社的编剧。”田沁鑫说。如何在舞台上真实地展现一个个文艺名家鲜明的个性?她选择了一种特别的形式——文献话剧。所谓文献话剧,是一种必须取材于原始文献材料编写的戏剧,比如文件、法庭审讯记录等。

剧本的创作长达一年之久,两位编剧最初是从一篇论文开始的。论文研究了抗战时期重庆的气候、地理地貌,以及抗日活动等。重庆是一座山城,每年10月到次年5月,经常会大雾弥漫,被称为雾季。雾季地面能见度低,不利于飞机轰炸,日军飞机很少来滋扰。于是,重庆文艺界就利用“雾季”举行大规模的以舞台剧为主要形式的演出,这就是著名的重庆“雾季公演”。

当时,一大批文艺精英汇聚重庆。顺着“雾季公演”这条线,编剧团队一点一点去搜集材料,阅读、研究文艺名家们的作品、回忆录、采访文章,包括演讲、录音、电影资料等。抗战时期材料繁多,人物记忆有偏差,他们还需要将时间、地点、人物等信息进行严格比对,一一核实、确认。“两位编剧真是很下功夫。第一稿交给我时,8万多字,包括140多个文艺名家,得演5个小时,最后不得不舍弃一些。”田沁鑫说。

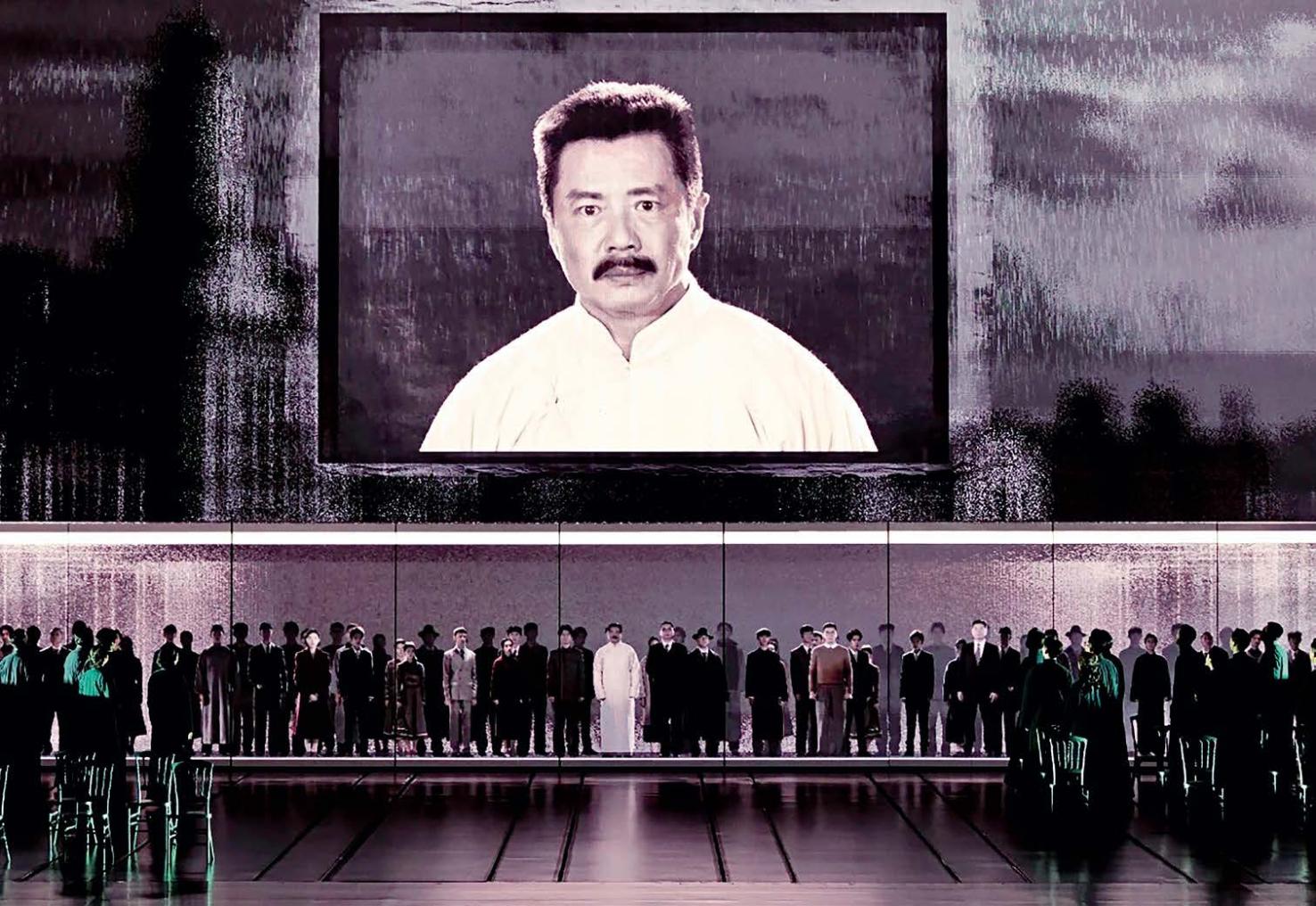

真正上演时,田沁鑫在舞台上搭建了一座“抗战文献博物馆”。历史资料、影像素材、木刻、素描等文献材料,通过多媒体技术在台上呈现,与演员的现场表演相互呼应,“屏,不再是舞台的背景板,而成了戏眼之一,是舞台上的一个‘角儿’”。

2022年10月1日,《抗战中的文艺》在国家大剧院首演。田沁鑫坐在第一排中间的位置,心里既平静又紧张。等到落幕,掌声经久不息,那一刻,她悬着的心放了下来。

平实感,仪式感

《环球人物》:《抗战中的文艺》是国家话剧院首次尝试文献剧的形式。一提到文献,就离不开历史的真实。在文艺创作和历史真实之间,您是如何把握的?

田沁鑫:平实感,是《抗战中的文艺》创作基调。在创作中,我们始终恪守历史真实。创作前期,团队耗时一年多查阅资料、研究史料,剧本六易其稿,确保台词、场景有史可依。除了文本,演员也全方位“定做”造型,从发型到着装,都对比着历史照片一一精心设计,甚至连做造型的吹风机都是当年的同款“古董”。

我们不拘泥于琐碎史实,而致力于提炼人物的“精神真实”。演员们不仅在拍摄时提前了解人物的形象、生平、成就,更是深入到每位文艺大家的作品中,去深刻感知文艺先辈们的思想、情怀与精神,并在表演中透过历史与他们对话,在灵魂上与角色连接。像廖凡演巴金,拍摄他讲述老妇人带着家里人逃难那一段悲惨的生活,喊停时他还在哭,真是动了很大的感情。

《环球人物》:与您之前执导创作的话剧相比,《抗战中的文艺》有哪些创新之处?

田沁鑫:在呈现形式与内容深度上,我们进行了大胆创新与突破,把文艺创作的思想性、探索性与艺术性相结合。比如在剧中,我们大量使用了“歌队”形式——在古希腊戏剧里这种形式仪式感很强,整体增强了庄严感,也丰富了观众的视听体验。

此外,运用环境戏剧的方式,通过科技与艺术相结合,实现影像、舞台及演员表演的有机统一,打破“影像”与“舞台”的结界。“歌队”的他者讲述、演员的角色演绎与大小屏影像的变幻联动,提供了多维度的视角,拓展了舞台的讲述空间,在光影交叠和场景调度中,营造出历史与现实对话的沉浸感和时代氛围。

话剧《抗战中的文艺》剧照。舞台上,通过多媒体技术实现影像与演员演出相互呼应。

《环球人物》:您觉得导演《抗战中的文艺》的难度在哪儿?

田沁鑫:作为文献话剧,我们必须有大量的影像史料。难度在于,演员怎么在舞台上去表现这些已经过世了的、曾经在抗战中对国家作出突出贡献的文艺家们。最终,我们决定全剧分舞台出演与影像出演:一部分演员在舞台上出演,他们既是“歌队”的讲述人,又是角色的扮演者;还有一部分演员,台下先拍摄影像短片,等到演到合适的段落,在舞台上作为文献资料放映。

这样一来,观众可以看到一个个文艺名家在民族存亡之际最真实的心路历程和情感表达:抗战之初,鲁迅先生在报纸上刊登文章,表达对日寇侵略的愤慨,展现他的“横眉冷对”;桂林沦陷时,巴金住在重庆的一间小得不能再小的屋子里,在寒夜中写下《寒夜》;抗战结束,茅盾离开延安辞行时,感慨地说:“我看见了鲁艺的全体学员们,站在桥儿沟西侧、延河北岸,列队欢送。我踏上新的征程。”

“他们的作品是战火中的力量,更是文明存续的支撑”

《环球人物》:总体来说,在宏大叙事与个体体验这两者之间,您如何处理?

田沁鑫:中国文学中,常说文以载道,但这个“道”需通过鲜活的人物和情感传递。《抗战中的文艺》,就在宏大叙事与个人感知之间搭建了一座沟通的桥梁。

在剧中,我们聚焦抗战大背景下文艺家的人生片段,有鲁迅的“对日抗议”,也有老舍的“卢沟晓月”;有巴金深情的寒夜,也有郭沫若炽热的愤慨……让宏大的民族精神落地为可感的人生抉择,展现的不仅是个人命运的缩影,更体现了个体与民族同构的东方叙事传统。

话剧《抗战中的文艺》剧照。

这样的叙事,不仅能让观众深入了解抗战历史的大致脉络,更能让观众深切感受到一个个鲜活的人物,他们在动荡年代的喜怒哀乐、理想追求与抗争精神,从而在个人层面与历史背景中产生强烈的共鸣,让抗战历史真正走进观众的内心深处,成为他们共同的精神记忆与文化记忆。

《环球人物》:通过这次创作,回望那段烽火岁月,您如何理解那一批文艺大家和那个时代?

田沁鑫:抗战时期的文艺先驱,是民族的脊梁。他们的创作始终与人民同呼吸、与时代共命运。田汉、聂耳的《义勇军进行曲》成为民族精神的强音,鲁迅的杂文如匕首投枪直指黑暗……他们的作品是战火中的力量,更是文明存续的支撑。

通过这些作品,我们能够感受到,抗战历史不仅仅是一段惨痛的记忆,更是一部彰显中华民族坚韧不拔、顽强拼搏精神的壮丽篇章。而我们今天的创作,正是对抗战文艺家精神的一种致敬与延续。

《环球人物》:那么,在您看来,当下我们回望抗战历史,回望和纪念的是什么?

田沁鑫:我想,我们今天回望抗战历史,纪念的是中华民族在最为危难时刻展现出的文明韧性。当一个民族面临存亡危机时,最可怕的不是武器的落后,而是精神的沦陷和文明的中断。在那段烽火岁月中,我们的先辈用血肉之躯捍卫的,不仅是国土疆域,更是中华文明五千多年来积淀的文化基因和精神价值。

我们纪念的,是对生命的深切观照、对和平的珍视。我们纪念的,更是一种信念。如今,中国正稳步走在实现中华民族伟大复兴的道路上。在此过程中,爱国情怀、民族气节、英雄气概以及必胜信念,是深深植入每一个中国人心中的精神内核。

我想,这才是我们回望和纪念的真正意义所在。作为今天的文艺工作者,我们将继续通过好的文艺作品,守护这份记忆,传递这种精神。这也是我们对历史最好的回答。

责任编辑:邱小宸

责任编辑:邱小宸田沁鑫,抗战中的文艺,文献话剧

声明:版权作品,未经《环球人物》书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。

我要纠错