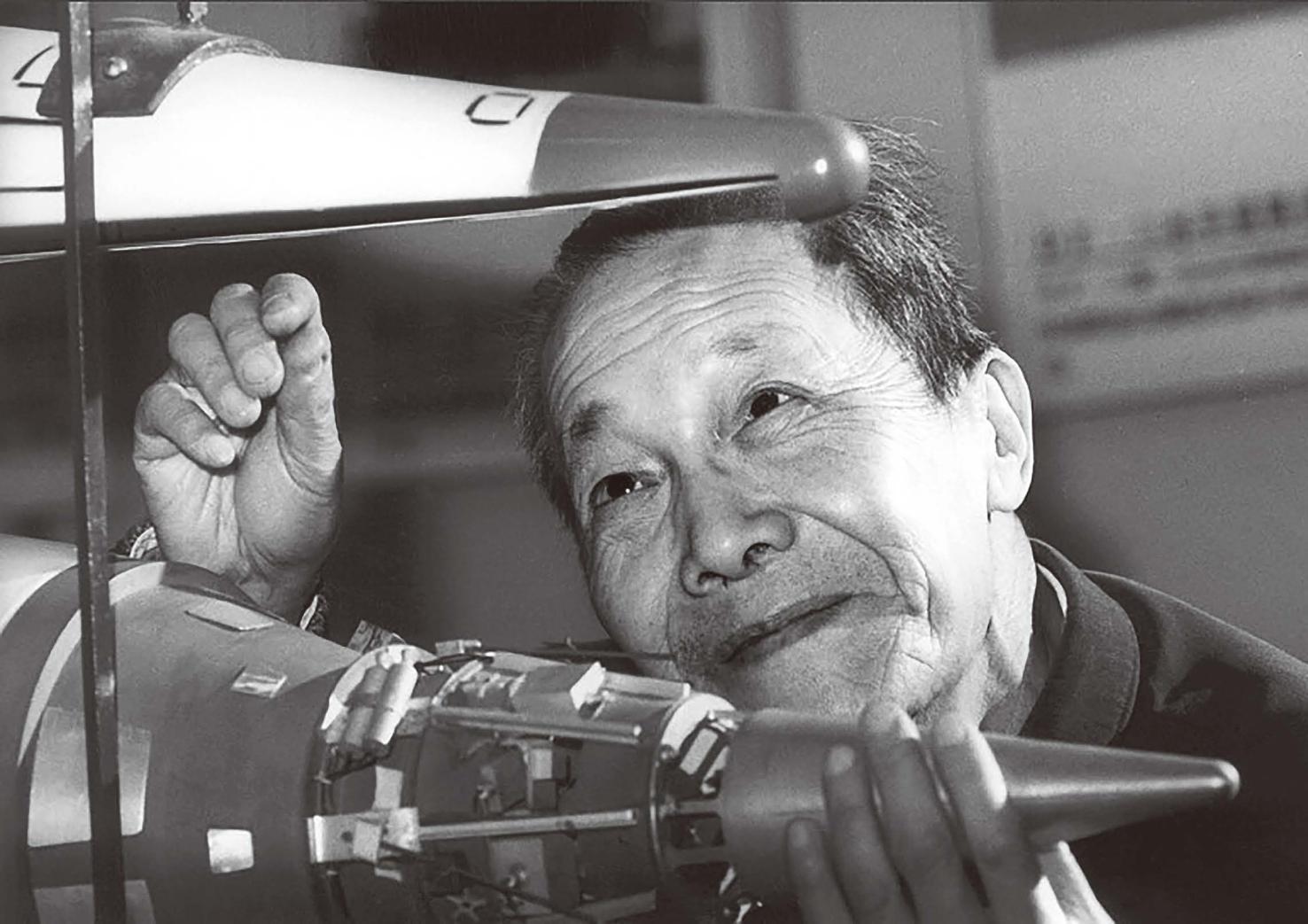

火箭与导弹控制技术专家黄纬禄在检查导弹设备。

1944年,英国伦敦博物馆内,20多岁的黄纬禄挤在人群中,踮着脚向大厅内张望。只见一个墨绿色的庞然大物矗立在大厅中央,四周用绳子拦着。

二战期间,德国制造的V—2导弹。

这是德国制造的一枚V—2导弹。

第二次世界大战期间,德国发射的上千枚V—2导弹呼啸着越过英吉利海峡,在伦敦夺走无数人的生命。一枚V—2导弹被英国缴获后在博物馆展出,正在英国实习的黄纬禄专门跑去看了这枚导弹。

彼时的中国正深陷日本侵略者的铁蹄之下,见过导弹的中国人寥寥无几。黄纬禄围着它转了一圈又一圈,脑海里若有所思:如果中国也有这样的武器,日寇何敢再猖獗!正是这个念头,让他这个原本学机电专业的学生与导弹结下不解之缘。

1947年,在拒绝了多家英国公司的高薪挽留后,黄纬禄怀着满腔热情回到祖国。之后,在一穷二白的岁月里,他跟一群科研人员一起,经过无数个不眠之夜,最终让“东风”腾空、“巨浪”潜航,让中国导弹从“零”的突破逐渐走向“强”的跨越。

如今,巨浪—3、东风—61、东风—31等国之重器接连亮相,每一枚导弹的腾飞都是对这位“航天老总”最深情的回应,诉说着他与中国导弹事业跨世纪的牵绊。

侥幸逃过导弹轰炸

“听说你见过导弹?”

“是的,在伦敦。”

那是1956年春的一天,在通信兵部电信技术研究所工作的黄纬禄应邀到中南海怀仁堂参加一个国防部召开的重要学术报告会议。

会议由陈赓大将主持,由刚刚从美国回来的钱学森主讲火箭技术问题。会上,钱学森指出,我们中国人不比外国人笨,外国人能搞出来的东西,我们中国人也一定能搞出来。这场报告使黄纬禄深受鼓舞。

会后,陈赓询问黄纬禄是否真的见过导弹,还说:“党中央、中央军委已经做出研制两弹的决定,我们急需大批科学技术人员参加到这个工程中来……”黄纬禄听了非常高兴,不禁在心里欢呼:中国也要搞导弹了!

事实上,黄纬禄不仅早就见过导弹,还差一点在导弹轰炸中殒命。

1943年,英国工业协会到中国招收实习生。通过层层选拔,毕业于中央大学(今东南大学)电机系的黄纬禄脱颖而出。

抱着科学救国的愿望,黄纬禄远赴英国,先后在伦敦标准电话电缆公司和马可尼公司实习。

按照惯例,实习生可比在职员工晚到公司半小时。一天早上,黄纬禄到达公司,震惊地得知,一枚导弹越过公司围墙,落在距离办公室窗外5米处,窗户全部被炸毁,5名英国同事被炸身亡。若不是晚到半小时,他早已与同事们一同葬身废墟。

这次与死神擦肩而过的经历,让黄纬禄对导弹的破坏力有了切肤的痛感,再加上后来在博物馆亲眼见到导弹真容,他内心那个念头愈发坚定——“祖国必须拥有自己的导弹”。所以,当他在中南海怀仁堂听说中国也要研制导弹时,热血沸腾。

从1957年起,我国逐步组建了战略导弹的科研、训练、教学机构。不久,中国第一个火箭(导弹)研究机构——国防部第五研究院成立。当年12月,黄纬禄等一批科研人员被调入国防部第五研究院二分院(以下简称五院二分院),走进了那个神秘的大门。

一定要搞出自己的“争气弹”

“生在永定路,死在八宝山。”当时的五院二分院位于北京西郊永定路,距离八宝山公墓仅几公里,院里科研人员常喊的这句口号,如今听起来或许有些悲壮,但在当年正道出了航天人的誓言与决心。

由于五院二分院用的是原解放军后勤部财务学校的房子,条件简陋,周边是大片的荒野和农田,大门前的马路晴天尘土飞扬,雨天泥泞不堪,让人怎么也想象不到是个研制尖端武器的单位。

“我们因陋就简,在这些破旧的房子里成立了好几个研究室。有搞陀螺仪的,有搞无线电指挥的,有搞控制系统的。”黄纬禄虽然是控制系统组的组长,但对于导弹控制技术也需要从入门学起,“技术上谁也领导不了谁,大家在一块就是边干边学”。

控制系统就像导弹的神经中枢。“飞得稳,打得准,主要靠控制系统。”黄纬禄深知控制系统的重要性,也清楚自己肩负的责任。

“我们一定要搞出自己的‘争气弹’,争中国人民的志气!”聂荣臻元帅的这句话始终萦绕在黄纬禄耳畔。为了争这口气,科研团队的每个人都拼尽全力。那些老旧的小楼里,灯光常常彻夜不熄。

1959年,为了更专注地投入工作,黄纬禄将家搬到了五院二分院。此后,他长期保持着每天十几个小时的高强度工作状态。研发导弹控制系统需要进行海量的数学计算,黄纬禄和同事们只有一部老式手摇计算机。很多时候,他们只能靠人工计算,推导出导弹在空中的飞行姿态、轨迹等数据。

1960年11月5日,新中国第一枚导弹迎来了发射时刻。当时黄纬禄并未前往发射现场,而是留在北京值守,一旦前方控制系统出现问题,他便要立刻组织人员研讨应对方案。这枚凝聚着无数科研人员心血的导弹不负众望,成功发射,后来被命名为东风一号。此后,“东风”系列多个型号导弹相继发射成功,一步步夯实着新中国的国防根基。

“导弹医生”爱较真儿

20世纪70年代中期,在固体潜地导弹基础上,黄纬禄和同事们提出“一弹两用”的想法。四川两弹一星干部学院常务副院长刘涛向《环球人物》记者介绍,“一弹两用”就是将已设计的潜地导弹搬上岸,按同一种导弹既可用作潜艇水下发射,又可用作陆上机动发射的原则,进行必要的修改,使其具有双重威慑能力。

为尽快实现“一弹两用”,1979年4月,黄纬禄被任命为固体潜地导弹巨浪—1和陆基机动导弹东风—21的总设计师,这意味着他身上的担子更重了。

刚成为导弹事业中的一员时,黄纬禄就对聂荣臻元帅的一句话记忆深刻,“有责任我负责,成功了是你们的”。成为总设计师后,他最常跟技术人员说的也是这句话。

1982年秋,巨浪—1首次试射失败,参试人员士气低落。黄纬禄主动担责:“我是总设计师,负主要责任!”经过6天连夜攻关改进后,到了再次发射当日凌晨,北京方面突然打来电话:“是不是再认真检查一下,推迟发射。”

怎么办?大家的目光都集中到黄纬禄身上——推迟则无风险,但会错过禁航期与有利海况;坚持发射,失败风险需他承担。

黄纬禄经过再三分析、比较、权衡,最后果断拿起电话向上级报告:“需要考虑的问题都考虑了,应该准备的一切都准备好了。我认为发射条件已经具备,不宜推迟。如果上级决定推迟,我们执行命令。”

上级同意了黄纬禄的意见,按原计划发射。一般人很难想象,黄纬禄打去这个电话背后要承受多大的压力。而他敢下这份决心,对自己设计的导弹有这份信心,正是源自日常工作中的谨慎和细致。

在很多人眼里,黄纬禄脾气特别好,很善于协调工作。可一说到技术问题,他就像变了一个人,爱较真儿。下属汇报工作中不能有“大概”“可能”这样的字眼,他始终坚持不管是什么样的“偶然状况”,找不出原因决不罢休。

“黄纬禄有个绰号,叫‘导弹医生’,就是因为他分析问题细致、发现问题快、解决问题也毫不含糊的工作风格。当导弹出现疑难杂症时,大家都愿意找他‘诊治’。”刘涛说。

巨浪—1导弹。(视频截图)

东风—21导弹。

1982年10月,固体潜地导弹巨浪—1成功发射。3年后,新型陆基机动导弹东风—21也顺利完成首飞。

“黄纬禄是我国导弹事业在技术与科学管理领域的关键推动者:他带领团队实现导弹技术从液体到固体、从陆上到水下、从控制系统到总体设计的跨越,突破固体战略导弹陆基机动发射技术,为战略导弹机动化奠定了基础。”刘涛对《环球人物》记者说。

给自己定下“三个三”

20世纪90年代初的一天,黄纬禄的秘书吕慧英随口说了一句,“孩子中学要搞校庆,请科技工作者跟班上同学座谈,这人还没着落……”

“你看我去行吗?”黄纬禄笑着问道。“您去?这规格也太高了吧?”吕慧英有点蒙。

最终,黄纬禄给学生们讲了一小时的科学与人生。

五院后来改为第七机械工业部(简称七机部),黄纬禄先后担任七机部一院12所所长、一院副院长,七机部总工程师等,虽然职位变了,但他给自己的定位始终只是“为导弹事业作贡献的普通科技工作者”。

谦逊和朴素的作风在黄纬禄的生活与工作中处处可见。刘涛对《环球人物》记者说,黄纬禄曾给自己定下“三个三”要求,即在基地有三条要求:和大家一起排队买饭,一起搞卫生,一起扫厕所;出差有三条要求:只要能走出去就行,只要有饭吃就行,只要有地方睡就行;用公车有三不许:自己私人外出不用车,接送亲友不用车,家人有事不搭车。

1999年,在推选“两弹一星功勋奖章”候选人时,黄纬禄主动相让。他说:“功劳是大家的,不能因为我是总师就总把荣誉归到我的头上。”由于黄纬禄态度坚决,单位就推选了另外一位同志。经上级研究决定,最后还是授予黄纬禄“两弹一星功勋奖章”。

2021年9月,在中国国家博物馆举办的“协同创新 自立自强——‘两弹一星’精神展”上展出的“两弹一星功勋奖章”。

黄纬禄把所有精力都放在了导弹事业上,对自己的身体鲜少顾及,甚至常常忽略了病痛的信号。他的女儿黄道群回忆:“有一次,父亲拿了一件汗背心让我姑姑帮忙缝补,姑姑问衣服怎么会破在这个地方?父亲平静地说,心口痛,揉得久了就破了。”为了导弹,他不惜落得一身病痛。2011年,黄纬禄去世,享年95岁。

黄道群始终忘不了,当年巨浪—1水下发射成功后,黄纬禄回到家时的模样——瘦得厉害,体重减了11公斤。大家心疼地说:“您这是剜下自己的血肉补在导弹上了!”黄纬禄听了却淡然一笑:“11公斤,比起动辄以吨计的导弹算不得什么。可把这‘血肉’补在导弹上,托起来的是一个民族的希望和骄傲啊!”

(感谢四川两弹一星干部学院对本篇报道的大力支持。)

责任编辑:邱小宸

责任编辑:邱小宸黄纬禄

声明:版权作品,未经《环球人物》书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。

我要纠错