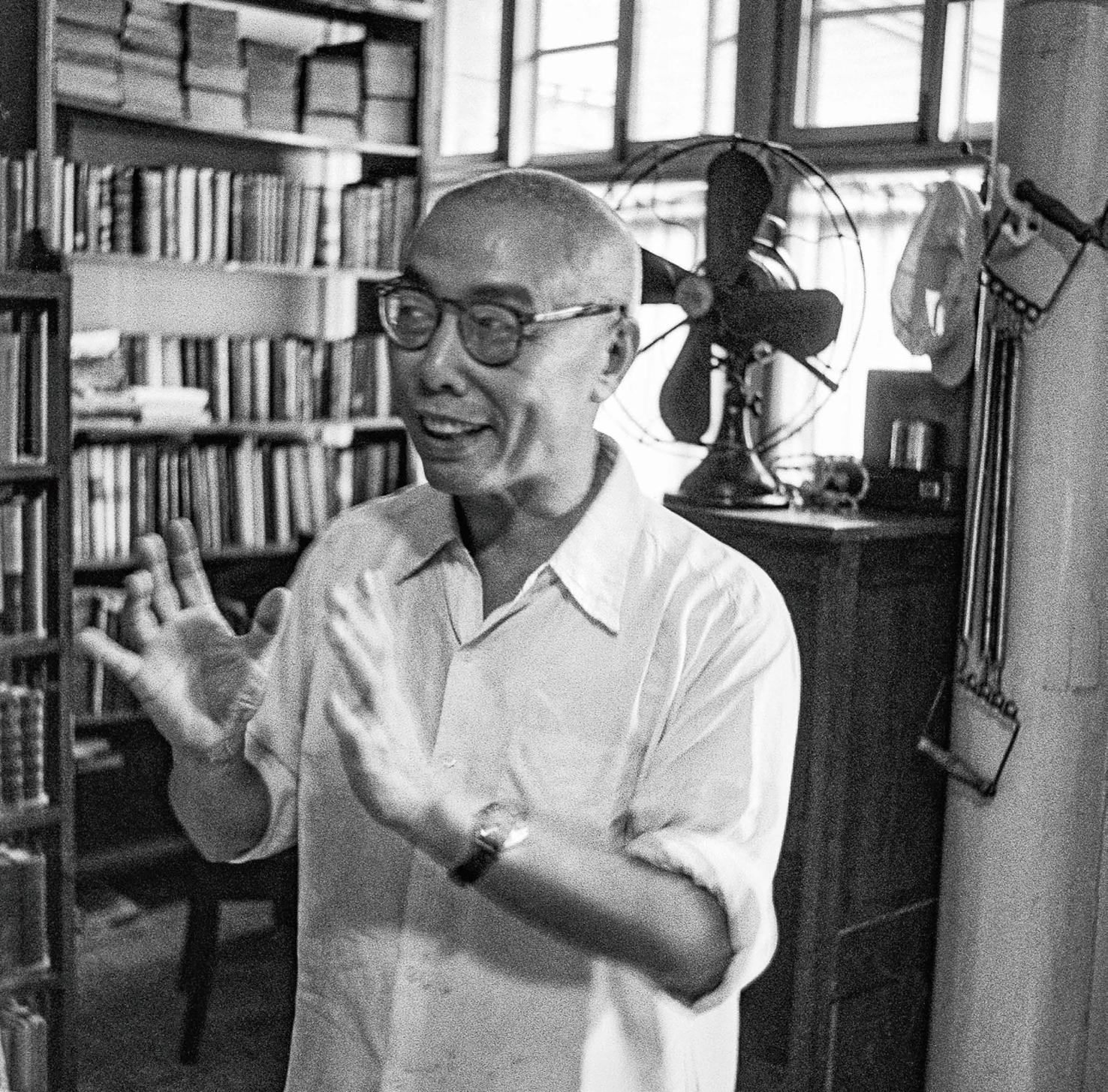

中国现代戏剧三大奠基人之一田汉,1956年摄于北京。

24年前,五四青年节当天,话剧《狂飙》在北京大学百年纪念讲堂首演,轰动一时。台上,辛柏青、袁泉、陶虹等一众演员,演绎着戏剧家田汉鲜为人知的心路历程和情感经历。24年过去,今年7月,中国国家话剧院“CNT现场”高清展映季拉开大幕,青春版话剧《狂飙》以高清影像的形式上演,反响热烈。

青春版《狂飙》一股先锋气质——即时拍摄、瞬时剪辑、实时投屏、8台摄像机即时捕捉演员表演,科技与话剧的融合渲染出当代情绪。班底换了,手法改了,不变的是戏里的田汉——《义勇军进行曲》背后站着的,还是那个痴情的赤子;《天涯歌女》前方走着的,还是那位浪漫的诗人。

2025年8月22日,田汉之孙田钢(左)、欧阳维在北京接受《环球人物》记者采访。(本刊记者 张冬硕/摄)

“用‘狂飙’来形容田汉的一生,准确吗?”当《环球人物》记者抛出这个问题时,坐在对面的田汉之孙田钢、欧阳维没有立刻回答。

年逾花甲的两人气定神闲,眉宇间依稀可见祖父的神韵。因为母亲欧阳敬如是戏剧家欧阳予倩的独女,欧阳家跟田家立下约定:如果生了两个儿子,其中一个随母姓,欧阳维就随了妈妈的姓。虽然兄弟俩从小在外公家长大,但对于祖父田汉,一样非常熟悉,“从喜欢听戏的少年时代到自比歌德、易卜生时激扬的青春,从浪漫主义的笔触到把文艺作为革命武器,从旧中国到新中国,祖父真诚、热烈,他的一生狂飙突进,也带领着中国戏剧走向一座又一座高峰。”

“南国”之春

旧时的湖南长沙,人们习惯称山区丘陵地带为冲里,平原低洼地带叫做塅里,田汉出生的村庄就叫田家塅。1907年,他9岁时父亲因病去世,母亲日日选丝、渍麻,勉力供他一人读书。

“当时的反清潮流高涨,革命空气浓厚。田汉原名是田寿昌,后来上中学的时候他自己改名,和3位同窗的名字组成‘英雄怀汉’4个字。武昌起义后,田汉还加入了湖南军政府的学生军队伍。”田钢提到这段插曲。

向往革命之外,幼时的田汉最喜欢看戏。他不看热闹看门道,很早便对传统戏曲艺术有了自己的思考。13岁那年,他便根据传统折子戏《三娘教子》大胆创作了《新教子》,剧本发表在当时的《长沙日报》上。那一时期,从日本归来的欧阳予倩正极力倡导“新剧改革”,1913年在长沙组织展演新剧(早期话剧,又称文明戏)时,田汉还是个穷学生,没钱买票,隔着门缝看剧,心里十分羡慕,对新剧的向往悄然生根。

1916年8月,田汉从长沙师范学校毕业,赴日本留学。在东京,他加入了李大钊等组织的“少年中国学会”,接触新思潮;读遍西方名著,翻译王尔德的《莎乐美》、莎士比亚的《哈姆雷特》。后来通过哲学家宗白华,与郭沫若相识。22岁那年,田汉在信中正式向郭沫若表示:“我以后的生涯……第一热心做戏剧家。”回国后,他落脚上海,在中华书局当编辑,苦于无处施展艺术和社会抱负,他和妻子易漱瑜创办了《南国半月刊》,谁也没想到,这本小刊物搅起了中国戏剧的龙卷风。

“打破文坛的惰眠状态,鼓动一种新鲜芳烈的空气。”田汉在创刊号上写下“南国宣言”。此后,他创作《灵光》《名优之死》等充满浪漫主义的剧作,并与剧作家欧阳予倩、洪深等人组建南国艺术学院,成立南国社,多次在上海、南京、广州等地演出,所到之处,人潮涌动。

“有一种戏剧,专为娱乐大众,自有那营业的剧场抢了去做,用不着我们来鼓吹。还有一种戏剧,是有意义的,是能很深刻地激动了人们的情感与思想,使得人们对于人生,猛然地有了认识的觉悟。”洪深在《南国社与田汉先生》一文中如此评价当时的文艺之春。“田汉领导了中国戏剧史上著名的‘南国戏剧运动’;欧阳予倩是新兴话剧运动的旗手;洪深的话剧创作具有鲜明的时代色彩和使命意识,他们被称为‘中国现代戏剧的三大奠基人’。”欧阳维总结说,“就连‘话剧’这个叫法也是他们3个人共同商定的。导演郑君里、音乐家冼星海、戏剧家陈白尘等,南国社团结的人物数以百计,许多人后来都成了中国文艺界耀眼的明星。”

“一个光辉的戏剧时代”

如果将“南国戏剧运动”看作序曲,田汉真正迎来创作上的狂飙,是在20世纪30年代之后。

1931年,九一八事变爆发,田汉立即投入左翼戏剧运动之中。他创作《乱钟》,讲述东北的大学生们鸣钟集合、慷慨赴战的事迹。这部话剧在暨南大学的演出成为一次激情的民众誓师。

1934年底,田汉又写作三幕话剧《回春之曲》,讲述爱国青年高维汉和梅娘的革命浪漫主义爱情故事。也是这一年,田汉完成了《风云儿女》的剧本,并写了主题歌歌词,但不久后他就被捕入狱。夏衍将剧本接过来,改编为电影《风云儿女》的台本,聂耳主动要求为主题歌谱曲。

抗战电影《风云儿女》剧照,1935年。

这部电影的主题曲《义勇军进行曲》很快就响彻大江南北,成为烽火岁月里最激昂的号角。它还传向世界各地:陶行知由欧洲回国过埃及时,在金字塔下听见有人唱这歌;梁思成在美国讲学时,在街上见一个金发碧眼的外国青年骑着自行车吹口哨,吹的正是这支歌……

“凡此都足以证明全世界反帝国主义人民的心是一样搏动的,这当然也是聂耳和我以及中国新诗歌音乐界的荣誉。”田汉说。

写得快,写得好,还能把文艺界人士团结起来,当时人人都叫田汉为“田老大”。他在哪里,中国戏剧艺术的高峰和热源就在哪里。七七事变后,田汉在南京创作四幕话剧《卢沟桥》,为慰劳抗敌将士举行募捐公演;转至湘、粤地区活动期间,他发现戏曲是广大军民最熟悉的艺术形式,最有利于抗战宣传,于是进行了大量戏曲创作和改革工作,其中京剧剧本《江汉渔歌》曾被许多剧种、剧团广泛移植演出,是抗战时期上演最多、影响最大的戏曲剧目之一;及至桂林,1944年2月,田汉又联合欧阳予倩、熊佛西、瞿白音等人打了一场大仗——“西南剧展”——这场集结上千名文艺工作者、连续3个月、上演170余台剧目的戏剧展演,成为中国现代戏剧的空前盛典。

话剧《名优之死》剧照。

“在当时的战略环境下,争取抗战的全面胜利对于中国来说是最大的政治,而西南剧展成功地将文艺活动转化为社会运动的一部分,鼓舞了军民士气。戏剧工作者形容西南剧展像闪电、像春雷,在抗战的大后方燃起了炽热的火焰。”欧阳维说。

1945年8月15日,日本无条件投降的消息传出,当时的田汉正在云南曲靖排演《新儿女英雄传》。得知消息后,他提高嗓门当场向大家宣告喜讯,一瞬间,群情激动。他随即领着演员和观众上街游行,带头高呼口号。

“戏剧当然是最好的抗战宣传的武器……在战前我们是鼓吹抗战的号兵,战争一开始,我们这些文化队伍从大都市走到民间,走到火线,在提高军民抗敌情绪上起过很大的作用……我们希望由于各方戏剧工作者更努力更团结,实现一个光辉的戏剧时代!”关于戏剧运动,田汉曾这样说。

直抵人心的力量

战争年代,戏剧为什么能发挥那么大的作用?

“因为它有直抵人心的力量。”欧阳维回答道,“因为田汉写的台词都是当时人们的心声,写的是劳动人民的生活,是你和我的故事。”“田汉一辈子主张戏剧要联系实际,要反映社会生活,不要只是形式,没有内容,艺术家要跟老百姓心连心,要传统与现代两条腿走路。这些理念对我们当下戏剧艺术发展仍有借鉴意义。”田钢补充道。

1949年10月1日,开国大典上,田汉的长子田申作为装甲兵受阅部队的一员走过天安门广场时并不知道,父亲正站在观礼台上注视着自己。当军乐团奏响《义勇军进行曲》时,田申的眼睛模糊了。就在4天前,中国人民政治协商会议第一次全体会议通过一项决议,明确“在中华人民共和国的国歌未正式制定之前,以《义勇军进行曲》为国歌”。

“父子二人一文一武,同时参加开国大典,这在新中国历史上实属罕见。”田钢说。

新中国成立后,田汉担任中国文联戏剧家协会主席,继续在创作上一路“狂飙”。他改编《白蛇传》《西厢记》《谢瑶环》等戏曲剧本,写作话剧《关汉卿》《文成公主》等。洪深曾评价田汉,一个“把整个身心完全献给戏剧运动的人”,一个“打不怕、骂不怕、穷不怕、写不怕的硬汉子”。

“这就是田汉,也是那代人的缩影,他们是那么一群人,一群用艺术作为武器,推动历史前进的人。”3个多小时的采访结束,田钢和欧阳维丝毫没有疲态,关于那段岁月、那群人,他们还有很多话要讲……

责任编辑:邱小宸

责任编辑:邱小宸田汉,戏剧

声明:版权作品,未经《环球人物》书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。

我要纠错