2025年8月,周直在家中接受《环球人物》记者采访。(本刊记者 杨皓/摄)

“咚咚咚。”

8月的青岛,《环球人物》记者敲响一栋居民楼里的一间房门。好几分钟,没有动静。耐心等着,门缓缓打开——98岁的抗战老战士周直自己开的门。她瘦瘦小小,一头短发全白了,穿着米色格子衬衫,干干净净,神清气爽,笑眯眯地看着我们。

这状态让人惊喜。她腿脚灵便,所以白天独自在家、自己走来开门都毫无问题;可惜的是听力有些衰退,想听清楚敲门的声音就有些吃力,门开得晚了;除此之外,她的记忆和表达都非常清晰。

回忆起抗战的烽烟岁月,周直对一些关键的细节记得很清楚,总是忍不住反复强调,比如七七事变时她还在上小学三年级,再比如参军时哥哥帮忙联系的通讯员叫李洛茂,等等。

采访接近尾声时,周直轻声唱起了《团结就是力量》,每个字都像被岁月打磨过:“团结就是力量,团结就是力量,这力量是铁,这力量是钢……”

窗外,孩童追逐嬉闹的笑声与电动车驶过的嗡鸣声交织,现代生活的声响不经意地渗入这间屋子。

在老人沉稳而饱满的歌声中,时间仿佛缓缓倒流,我们的记忆被带回到1937年7月7日的夜晚:年幼的周直待在北平的家中,耳边是接连不断的枪炮声,火光不时在远处闪烁……

以下是周直对《环球人物》记者的讲述:

不参军怎么参加革命

七七事变爆发时我10岁,上小学三年级。要进北平得先过永定河,河上就是卢沟桥。我家住在宣武门外,离卢沟桥只有约40里地,每天枪炮声听得清清楚楚,常常看到护城河里有被日寇杀害的同胞。记得我们北平的守军和日本兵拼过刺刀,但武器实在太差,手榴弹扔不到敌人跟前,他们的机枪一扫过来,咱们的人就倒下一片。

日本侵略军占领北平后,很快成立了临时政府,控制了所有重要的铁路线。城里变化太大了。日本兵动不动就打人,经常闯进老百姓家里,想要的东西直接抢走。那时家家户户都养鸡,我们只能把鸡脚捆住藏在角落里,可活鸡总会叫出声,引来日本兵的掠夺。最惨的是天天都有人饿死,男人被抓去当劳工,妇女们的处境更艰难——日本兵成天在街上抓妇女施暴,被逼得跳井、投河的不在少数。

每次提起这些往事,孩子们总会对我说:“您又讲这些老故事啦?”故事是老,但那些仇恨忘不了。中国的粮食、矿石都被抢光了,日本占了东三省还不够,又来华北抢资源养兵。

我们全家六口人,就靠我父亲一个人的工资养活。父亲是梁启超的学生,有些学问,早年还考过秀才,后来在故宫工作。记得小时候放暑假,因为故宫里凉快,父亲常带着我去上班。他的工作是整理那些珍贵的古籍字画。那些可都是宝贝,一张纸不知道值多少钱。父亲带着几个人负责把这些书画分类整理,宋代的、唐代的,古籍也有文有理,都要分门别类地上架登记。

故宫门票那会儿五毛钱一张,可以参观半天。日伪统治期间,父亲还在工作,日本人也得靠他这样的专业人士来管理文物。那段日子物价飞涨,父亲的工资能勉强养活我们一家人。

虽然学校被日本人接管了,但我一直在上学。每个学校都派驻了日本学监,他们不会说中国话,最怕我们私下议论抗日。中国人真是了不起,老百姓没有一个屈服认输的。历史课上,老师照常讲那些不平等条约,而且讲得特别愤慨。大人们见到孩子都会叮嘱:“好好学习,早晚把日本鬼子赶出中国!”

我哥最终考上了北平师范大学(今北京师范大学,以下简称北师大)。当时考上北师大很难,因为学校管饭,吸引了全国各地的学生。不少家境贫寒的学生考上大学后聚在一起,表达对当时社会的不满。他们接触到马克思、恩格斯和列宁提出的思想,逐渐明白了老百姓没有庄园、土地和工厂,属于无产阶级的道理。后来共产党领导的城市工作部,就专门负责向知识分子群体宣传马克思列宁主义。

我哥了解这些思想后,不久就加入了共产党。这件事对我影响很深,他经常向我讲马克思列宁主义和苏联的状况。那时我家常有党组织的秘密活动。大人们装作打麻将,实际上是在传达上级文件。我站在门口放哨,发现有外人来就发出信号。有时我们还会悄悄唱革命歌曲,比如《义勇军进行曲》。

在学校,我和同学也经常看一些俄语翻译过来的革命书籍,还传阅毛主席在陕北写的《论联合政府》《论持久战》,脑子里渐渐产生变化,心想苏联都革命成功了,我们中国是大国,只要人民团结起来,也可以打败日本侵略军。1945年7月,学校刚放暑假,我就离开了北平去参军。

上世纪40年代,周直(中)和她的战友们。

为什么要参军?不参军怎么参加革命!

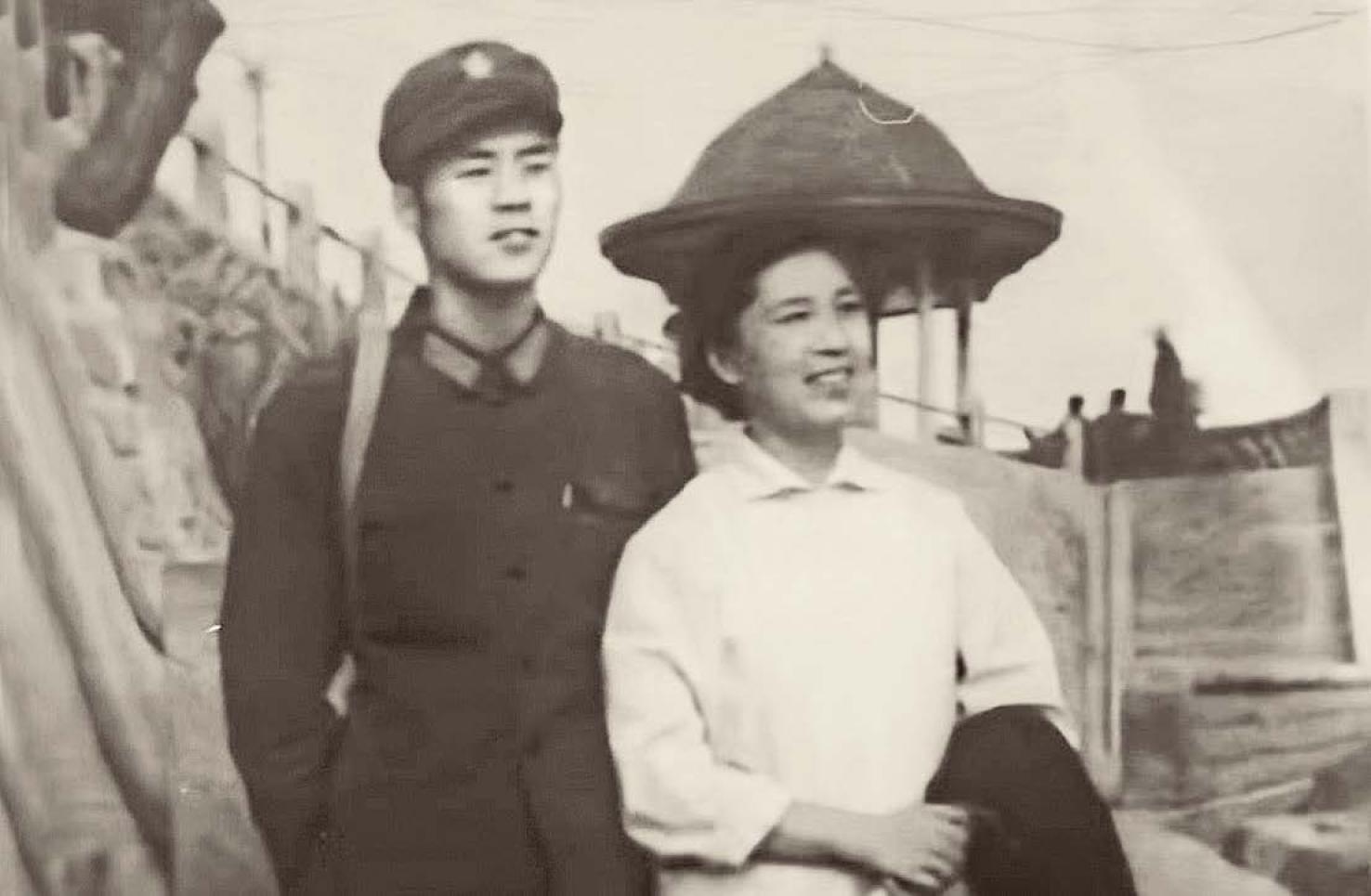

上世纪60年代,周直和小儿子在青岛鲁迅公园合照。

到有希望的地方去

离开时,我给家里留了封信,让哥哥带回家。信里写道:“我要到有希望的地方去。”我觉得,共产党领导的八路军才是真正抗日的希望。

我和两个要好的同学,在哥哥帮助下一起坐上了开往保定的火车。哥哥的介绍信就被我藏在鞋底。下了火车后,按照信上说的,我们往西走,来到了柳村,找到了通信员,是一位叫李洛茂的小学老师。

他带着我们往深山里走。白天不赶路,只有天黑了才走。沿途没有大路,都是老百姓踩出来的小道。偶尔有日军的炮楼,是那种两层小楼,开一扇窗户,位置高,可以打枪。

我们全程都用白毛巾包着头,路上遇到人,又是黑夜,互相看不清脸,即使是去同一个地方也不相认——这是规矩,我们只能单线联系,为的是保护地下工作的同志。路上要过河,河上没桥,只有几块露在水面的石头。有个年轻的交通员特别好,挨个把我们背过河去。

走了好多天,我们终于到了晋察冀边区,聂荣臻同志在那里主持工作。因为是知识青年,我被分配到战线剧社,很快就投入工作。打仗间隙部队休整,我们就演出。节目都是现编现演,有歌舞也有戏剧,内容多是宣传抗战精神的,为的就是鼓舞士气。

剧社条件艰苦,服装道具全靠向老乡借。我负责向村长打借条,衣服、帽子、裤子、鞋,都拿回后台。演出时,我就在后台等着,演完马上把衣服还回去——老百姓自己也没几件衣服啊。

行军时,我们就跑到队伍最前面唱歌。看我们又唱又跳,战士们放松了,就不觉得累了,大家步子都能轻快些。战士们最爱学唱歌,他们大多不识字,我就一句一句教。我唱一句,他们跟唱一句,《三大纪律八项注意》唱得最多。

参军不久后,有人找我谈话,是后来当上北京市副市长的一位同志。他问我愿不愿意入党。我起初回答:“干革命就干革命,入什么党。”他就耐心给我讲道理,说革命要有组织、有纪律,大家得心往一处想、劲往一处使。

我这才想通了。那会儿没什么仪式,过了转正期后,我和另外两个同志在老百姓家的土房子里,对着一面挂起来的党旗,悄悄念了入党誓词。

我终于看到了“繁荣富强”

开始打仗后,剧社的男同志都到连队帮着指导员做宣传工作,我们女同志就到前方保障所。伤员一撤下来,我们就负责登记。每个连队100人,打完仗可能只剩70个,那30个人去哪儿了?有的牺牲了,有的受伤转移到后方了。我们得记清楚:每个伤员是哪个连的、哪个团的、他的连长叫什么。也要记下来他家是哪里的、家人的名字是什么。

那时缺医少药,哪有什么医院,农村也没有药房,只能偷偷到城里买点药。我们就在农村的空房子里救治伤员,大炕头上铺张破席子,再放一块砖头当枕头,之后把伤员分散安置到老百姓家里养伤。不幸牺牲的烈士,遗体要送回家。我们带着花名册,跟着担架队,挨家挨户去通知家人。

记得有个战士中弹后,没有麻药,医生硬生生把子弹挖出来。我在外面听着他嗷嗷叫,心里揪得慌。还有个战士失血过多直喊冷,我赶紧回宿舍,想要抱来自己的被子给他盖上,可等我回来,人已经没了……后来,只要看到无名烈士墓,我就想,这里是不是有我没登记上的同志?你们的家人还在苦苦找你们吗?

那会儿干革命是真苦啊。部队在晚上行军,常常走到八九点钟才能停下。没有现成的营房,我们只能走到哪儿,就在当地的老百姓家里睡下,经常五六个人挤在一张土炕上。

农村老乡家都那样,只有一口大铁锅,蒸饭、煮菜、烧水全指着它。现在人讲究喝茶,当时哪有茉莉花茶?能喝上开水就不错了。每天连正经饭都吃不上,拳头大的土豆算一顿,煮南瓜一人一块也是一顿。那时候满脑子就想着怎么打败日本侵略者,多苦都不怕。

抗战胜利后,我被组织派到北师大学习,新中国成立后转业干起学前教育,创办了青岛第一所幼儿师范学校。看着国家一天天地发展进步,我心里高兴啊。

上世纪50年代,周直的全家福。

我参军的时候,就听毛主席说过,要“繁荣富强”,我那时候总琢磨,到底什么样子才是主席说的“繁荣富强”呢?当时实在是想象不出来。现在看到电视里收麦子的画面,也不用弯腰挥镰刀了,那大机器“呼噜噜”开过去,麦子很快就被收好了;家里没有菜了,也不用去菜市场,可以直接叫外卖送到家中;我们的空间站还能在天上自动完成对接……我心想,原来这就是繁荣富强啊!我终于看到了繁荣富强是什么样子,我多希望那些牺牲的战友们也能看到啊!

(感谢青岛第九离职干部休养所对本篇报道的大力支持。)

责任编辑:邱小宸

责任编辑:邱小宸周直

声明:版权作品,未经《环球人物》书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。

我要纠错