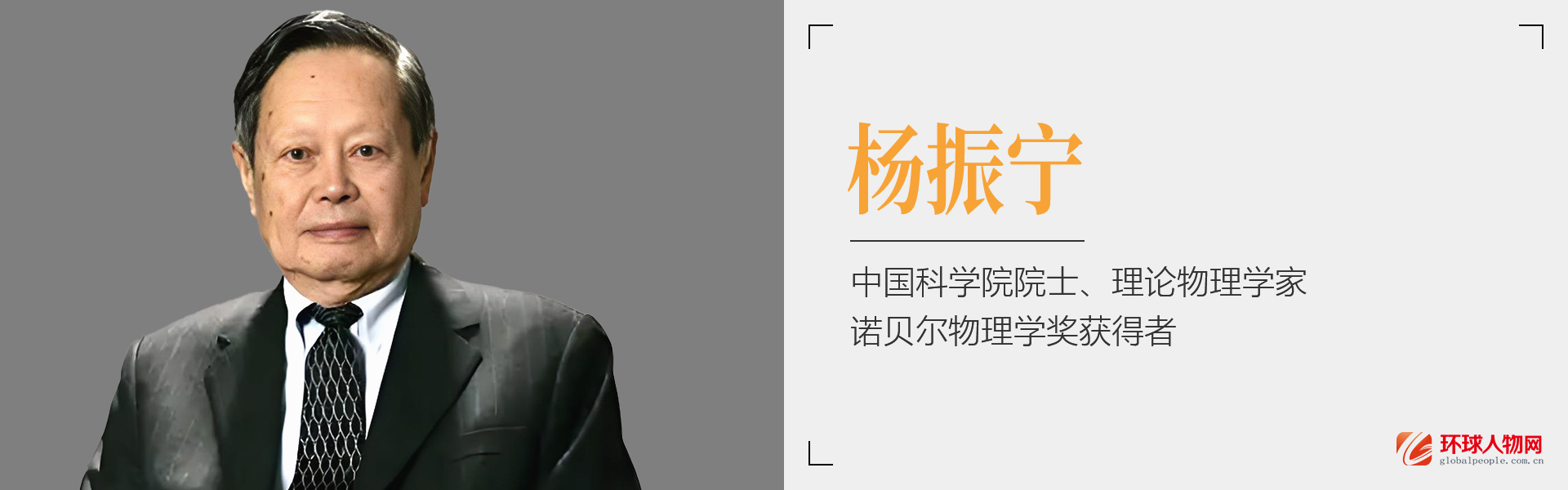

杨振宁先生(1922年10月1日—2025年10月18日)是享誉世界的物理学家、诺贝尔物理学奖获得者,中国科学院院士。他出生于安徽合肥,早年求学于西南联合大学,后赴美留学。1957年因与李政道共同提出“弱相互作用中宇称不守恒”理论而荣获诺贝尔物理学奖,成为最早获此殊荣的华人之一。他在粒子物理、场论、统计物理和凝聚态物理等物理学多个领域贡献卓著,尤其是“杨-米尔斯规范场论”被誉为现代物理学的基石之一。晚年他回归祖国,在清华大学高等研究院潜心科研与育人,并于2015年放弃美国国籍,从中国科学院外籍院士转为中国科学院院士。

杨振宁的一生,是科学精神与家国情怀交融的一生。杨振宁的科学探索绝非孤悬于象牙塔中的抽象游戏,而是始终与中华民族伟大复兴的历史进程紧密相连。“我一生最大的贡献,就是帮助中国人克服了自己不如别人的心理。”杨振宁的这句话,道出了他内心深处的民族信念,也揭示了其科学事业背后的精神动力。最终,他用科学证明了中国人可以屹立于世界之巅,也用行动诠释了何为“根在华夏,志在全球”。

103岁的杨振宁,走完了他的百年篇章

享誉世界的物理学家、诺贝尔物理学奖获得者,中国科学院院士,清华大学教授、清华大学高等研究院名誉院长杨振宁先生,因病于2025年10月18日在北京逝世,享年103岁。

2025-10-19 09:08

“我永远怀念我的父母和养育我的故土”

70岁那年,他受邀来合肥参加中国科学技术大学主办的活动,特意准备了喜欢的“小电影”幻灯片来展示人生历程。放到尾声,有一张杨振宁与父母的合照。开讲时还高高兴兴的他,突然难掩热泪:“我永远怀念我的父母和养育我的故土。”

2025-11-06 14:31

“中兴业,须人杰”

杨振宁走过老教室与纪念碑等历史遗迹时,步履轻快,充满故地重游的从容与放松。他一边走,一边轻声向翁帆细数往事,语调温和而低缓。或许那一刻,抗战烽火中的课堂、师友们的青春身影,都在他心中一一浮现。

2025-11-06 14:31

世纪杨振宁

杨振宁对故去35年的邓稼先说:“稼先,我懂你‘共同途’的意思,我可以很自信地跟你说,我这以后五十年是符合你‘共同途’的瞩望,我相信你也会满意的。再见!”

2025-11-06 14:31

“但愿人长久,千里共同途”

这次送你走后,心里自然有些惜别之感。和你见面几次,心里总觉得缺点什么东西似的,细想起来心里总是有‘友行千里心担忧’的感觉。因此心里总是盼望着‘但愿人长久,千里共同途。

2025-11-06 15:46

量子物理学者施郁:杨振宁物理世界的真与美

2004年—2005年,施郁在杨振宁创建的清华大学高等研究中心做高级访问学者。之后,他与杨振宁保持着密切联系。

2025-11-06 16:15

科学星空中,他闪烁永恒光芒

1957年,他与李政道因提出“弱相互作用中宇称不守恒”的革命性思想而共同获得诺贝尔物理学奖,成为最早获得这一殊荣的华人科学家。这仅是他科学贡献的“冰山一角”。他在统计力学、凝聚态物理、粒子物理等领域均作出开创性的工作,尤以“杨—米尔斯规范场论”最为卓著。

2025-11-06 16:31

“永远不会再有另一个弗兰克·杨了”

石溪分校物理系很快举办了一场纪念活动。杨振宁理论物理研究所所长乔治·斯特曼(George Sterman)发言时,身后的屏幕上写着:“永远不会再有另一个弗兰克·杨了。”弗兰克是杨振宁的英文名,石溪分校的老同事们仍然习惯这样称呼他。

2025-10-30 14:30

杨振宁因病逝世:“归根居”前忆先生

“归根居”,杨振宁在清华的住所,先生的身影仿佛仍在眼前,落叶归根的故事已经写就。“我的起点,就是我的终点……我的终点,就是我的起点。”这是杨振宁喜爱并亲自译成中文的诗句。由起点,到终点,他的一生探索未知,心怀家国。

2025-10-19 09:09

杨振宁百岁演讲刷屏!与他“千里共同途”的科学界大佬都有谁?

时间过去50年,杨振宁再忆至交,想起对方信中那句“但愿人长久,千里共同途”,深情回应道:“稼先,我懂你的‘共同途’的意思,我可以很有自信地跟你说,我是后50年合了你‘共同途’的途,我相信你也会满意。”

2021-09-24 10:51