2024年11月,葛墨林在天津接受《环球人物》记者采访。(本刊记者 侯欣颖/摄)

杨振宁去世后的几天里,葛墨林心情很沉重,一直不怎么说话。

这位87岁的理论物理学家、中国科学院院士、南开大学教授,在规范场论和量子群等领域作出了卓越贡献,而他学术生涯的转折点,清晰定格在与杨振宁初次见面的那一刻。此后近半个世纪,杨先生于他,是师,亦是友。

2024年秋,《环球人物》记者联系到了葛墨林。得知要谈杨振宁,他欣然应允:“我这一生之所以有发展,与杨先生的培养密不可分。可以说没有杨先生,就没有我的进步。”

从葛墨林的回忆中,可以窥见杨振宁这位科学巨匠对中国物理学的深沉托举——他点亮了一盏灯,而后,灯盏长明。

以下是葛墨林的讲述。

“看东西特别灵”

我年纪大了后,很少去外地,但每次见杨先生,印象都特别深。比如2023年,我去清华大学看望杨先生,那时他已是101岁高龄,行动慢了些,需要拄拐杖,右耳听力也不太好,所以我们习惯坐在他的左边。令我十分惊喜的是,他的思维依然十分敏捷。

席间我们不知怎么,聊起了中国科学院院士、2016年度国家最高科学技术奖获得者赵忠贤。杨先生跟赵忠贤很熟,我跟老赵也是老朋友了。杨先生问,赵忠贤现在怎么样?我说,他身体不是太好,有时候还吃药,他还年轻,比我小5岁。杨先生立刻说,不对,他比你小3岁。后来我一查,老赵果然比我小3岁。所以你看,他脑子特别清楚,反应特别快。

还有一个让我印象特别深的细节是,杨先生做了一辈子学问,眼睛始终炯炯有神,看东西特别灵。那次见面,他笑着对我说:“我有信心活到102岁。”

葛墨林(右)与杨振宁(中)、翁帆交谈。(受访者供图)

杨先生的长寿,与翁帆对他的照顾有密切关系。2003年杨师母杜致礼去世后,杨先生住到了清华大学为他准备的房子里。我在南开工作,放心不下,时常去看望他。杨先生不太会照顾自己,有一次,我一进门,看见杨先生穿着睡衣,脸色枯黄。一问才知道,杨先生参加了一个宴会,可能吃坏了东西,回来后一直拉肚子,还伴随发烧。杨先生也不说,全靠自己在家吃药,慢慢恢复。

翁帆在就不一样了,她照顾杨先生很细致。冬天,杨先生一披衣服就要出门,翁帆会拉住他,帮他把围巾系好。每次杨先生请我们吃饭,总是翁帆拿个小包去付钱,他们生活节俭朴素。

翁帆把杨先生照顾得很好,这是有目共睹的,难得的是,他们还能聊到一起。我这个人没什么艺术素养,有一回,中华世纪坛举办一场法国艺术展览,杨先生叫我一起去参观。老实说,我看着那些画,尤其是抽象派作品,感到一窍不通,可杨先生和翁帆两人讨论得兴致勃勃,说这画怎么看、好在哪儿,我在旁边听着,觉得挺有意思。

杨先生在日本有一位好朋友,也是位物理学家,他六十寿辰时,杨先生觉得自己应该到场祝贺,但杨先生年纪大了,不好坐飞机跑那么远,于是让翁帆代为前去。

早年间,这位物理学家发现了电磁波的一个物理现象,杨先生得知后很兴奋,跑到日本去看他的实验,两人因此结识。后来杨先生推荐他角逐诺贝尔奖,虽然没得成,但他特别感激杨先生。

杨先生看到年轻学者在学术上有新进展,就特别开心。

“一句话改变了我的一生”

我与杨先生初次见面是在1977年。那时我在兰州大学物理系工作,跟随我的导师、理论物理学家段一士先生做“杨—米尔斯规范场论”相关研究。

那年杨先生回国讲学、访问,其间要去敦煌考察,途经兰州。因为之前听人介绍过我们的研究,杨先生提出想顺访兰州大学,听听近几年段先生课题组关于规范场研究的报告。

得知要向杨先生汇报工作,我非常兴奋,我爱人秦世芬也很开心。她想为我找一身体面的衣服,但当时我的工资不高,经济条件不太好,她翻箱倒柜好一通才找出一件皱巴巴的蓝制服上衣,那是结婚时买的。她还特意用装了开水的大茶缸,帮我把上衣熨得平平整整。不过她找了半天也没找到一条不打补丁的裤子。后来我就穿着一条打着小补丁的裤子参加了报告会。

报告很顺利,杨先生对我们的工作很认可,评价道:“非常妙!不是一般的妙!”这些工作是以段先生为主开展的,但杨先生的肯定还是让我备受鼓舞,多年后回想起来依然兴奋。

杨先生对年轻人的鼓励真诚而温暖,对我之后的研究志趣产生了很大的影响。那之后,我便把主要精力集中到规范场理论的研究上来。

1980年1月,广州粒子物理理论讨论会召开,盛况空前,杨振宁先生、李政道先生都来了,段先生和我也参加了。会议进行到第二天或第三天的时候,我去和杨先生打了个招呼。我说:“杨先生,我是兰州大学的葛……”记忆力超群的杨先生立刻说:“葛墨林!”

也是在这次会议期间,我偶然得知国内学者可以申请出国进修了。可我对相关流程一无所知,又觉得这件事离自己有些遥远,便暂时只当成一个念想放在心底。

见到杨先生后,杨先生问我工作上有什么想法,还有什么困难,我说,我也想出国,多了解一些国际物理研究的最新进展,提升自己的研究能力,不知道有没有可能。杨先生没说话。会议结束前两三天,晚上有个大派对,突然有3名华人物理学家来找我。他们说,杨先生说你要出国,我们来谈谈,看看你是否愿意过来。

我很意外,杨先生竟向他们推荐了我,这让我非常感动,也让我真切感受到杨先生对国内年轻科研人员的关心和提携。

我选择了美国华盛顿大学。会议闭幕后,我去找杨先生告别,感谢他对我的关心,并汇报自己出国进修的选择,没想到杨先生说:“你干脆来Stony Brook(纽约州立大学石溪分校)吧。”这是杨先生自己所在的大学。

这一句话改变了我的一生。后来,我就这次推荐问过杨先生三次。“杨先生,当初我都决定去华盛顿大学了,是什么促使您提出让我去石溪?”杨先生说,他也不知道怎么回事。或许这就是冥冥中的缘分吧。

“宁拙毋巧,宁朴毋华”

1980年秋天,我抵达纽约州立大学石溪分校,由此开启了我新一阶段的物理研究。

在石溪,我强烈地感受到,杨先生想尽办法把我们这些国内的年轻学者拉到世界前沿。我前后去石溪访问了7次,第一次是公费访问,之后的6次都是杨先生出钱,所以我一天也不多待。

杨先生叮嘱我,做研究最重要的是找准方向。怎么找?看国际最新研究动态,还要有自己的特色,结合这一领域的发展趋势和个人特点去做。所以我做“杨—米尔斯规范场论”相关研究,这个方向比较适合我。20世纪80年代我们在美国一本期刊发表的文章,20多年后还有人引用。

1986年,南开大学数学所要成立理论物理研究室。这个研究室是杨先生一手推动创建的。理论物理跟数学的关系非常紧密,国际上几乎所有数学研究机构都有理论物理研究室,所以数学家陈省身先生从1985年在南开筹建数学所开始,就邀请杨先生在所内办一个理论物理研究室。

杨先生问我愿不愿意到那边去做研究,我很高兴能有这样的机会,兰州大学也很理解和支持我的选择。1986年6月,杨先生和我陆续到了南开,开始正式筹建理论物理研究室。此后直到1995年,杨先生在中国的学术活动主要在南开进行,为这个研究室的发展、南开的发展、中国物理学的发展出了许多力。

杨先生建议我们做辫子群,这是数学中一个重要的代数结构,在拓扑学、物理学、几何学等领域有重要应用。当时美国在该领域做得最好的学者叫考夫曼,杨先生就把他的讲义寄给我,我们和学生一起学,那真是教学相长。

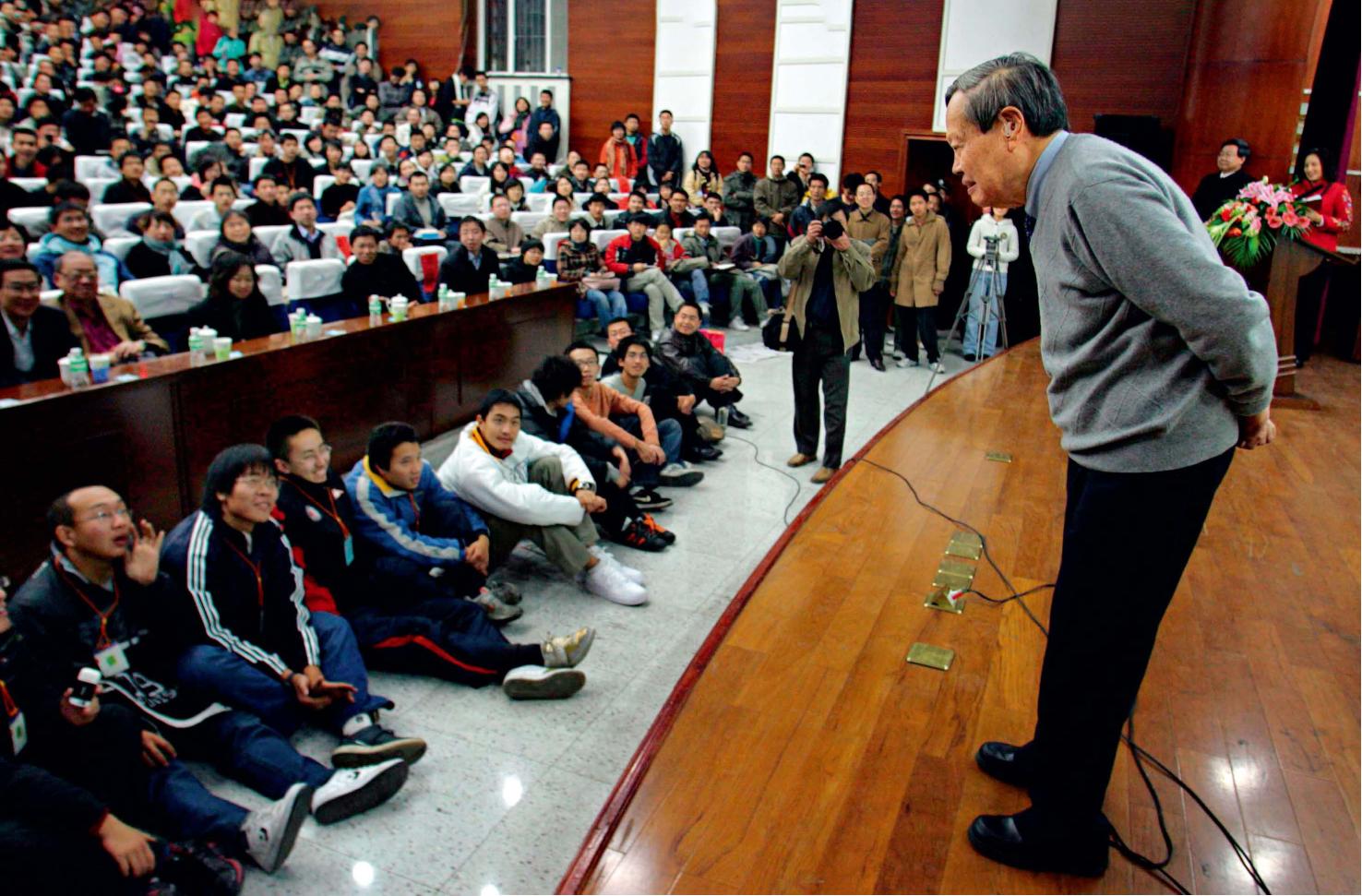

2007年12月,杨振宁在南开大学发表演讲,受到师生热烈欢迎。(视觉中国)

杨先生每年回南开一次,我跟他汇报工作:进展是什么,困难是什么。那时候杨先生就提醒我,要多关注“玻色—爱因斯坦凝聚”这个方向。我们研究室的学生孙昌璞便着重留意了这个领域,一路深耕下去,2009年当选中国科学院院士。

这么做了一两年,学生入门了。杨先生的一个指示,我到现在都记得非常清楚。他说,你看某个问题国际上谁做得最好,就把他请来作报告,和学生们讨论。

但有时候国际大咖也不是那么好请,有的是杨先生亲自请,有的则是我去邀请。杨先生叮嘱我,有些学者他不便自己邀请——他要是出面,对方可能会误以为是在施加压力,反而适得其反;我以晚辈身份去邀请,效果反倒更好。像美国物理学家弗里曼·戴森,很倔的一位老人,我一请,他就来了。这些学者知道杨先生关注南开,慢慢地都汇集过来。我们每年举行学术活动,有时来60人,有时来40人,规模最大的一次来了250人。就这样,我们逐渐跟上了国际前沿,像孙昌璞,文章多得不得了——他毕业前甚至打坏了一台电动打字机。

杨先生考虑得非常细致。举行国际学术会议,钱从哪里来?杨先生说他来想办法。那时他在香港中文大学担任博文讲座教授,从香港募捐来了很多东西,包括计算机、打印机等。考虑到外国学者爱喝咖啡,杨先生还专门给我们弄来了咖啡机。

这些学者的讲课费也是杨先生从香港募捐来的。有一次我去机场接他,他递给我一个包,里面是按照面值分好的一捆捆现金,他特地把这些钱换成20美元面值的,好用着方便。我特别感动。

博士论文答辩的方式也是杨先生出的主意。他说,你跟研究生讨论,让他自己估计自己的水平,在哪一级答辩。于是我们划分了三个层级:第一级,世界上这一行的权威来给你主持答辩,你敢不敢;第二级,国外学者也有,国内学者也有——当时都是院士级的了,你同不同意;第三级,前两档你觉得自己都不行,只想毕业,也可以。

孙昌璞答辩前,我问,你敢选第一级吗?他说敢。当时正好有个国际会议在南开举行,我们邀请了好几位顶尖学者参加他的答辩:答辩委员会主席是当时美国《数学物理杂志》主编比德恩哈姆,他是群论方面的国际权威;答辩委员会委员有菲尔兹奖得主沃恩·琼斯、日本物理学家和达三树等。孙昌璞面对这么多大咖,被问了个头昏脑涨,一直在擦汗。不过最后大家一致通过,认为他写的是一篇好的博士论文。

1991年、1992年、1993年这3年,我们研究室的孙昌璞等3位博士毕业生都去了石溪,在杨先生身边工作了一年,费用均由杨先生出。这几乎成了研究室的一个惯例。

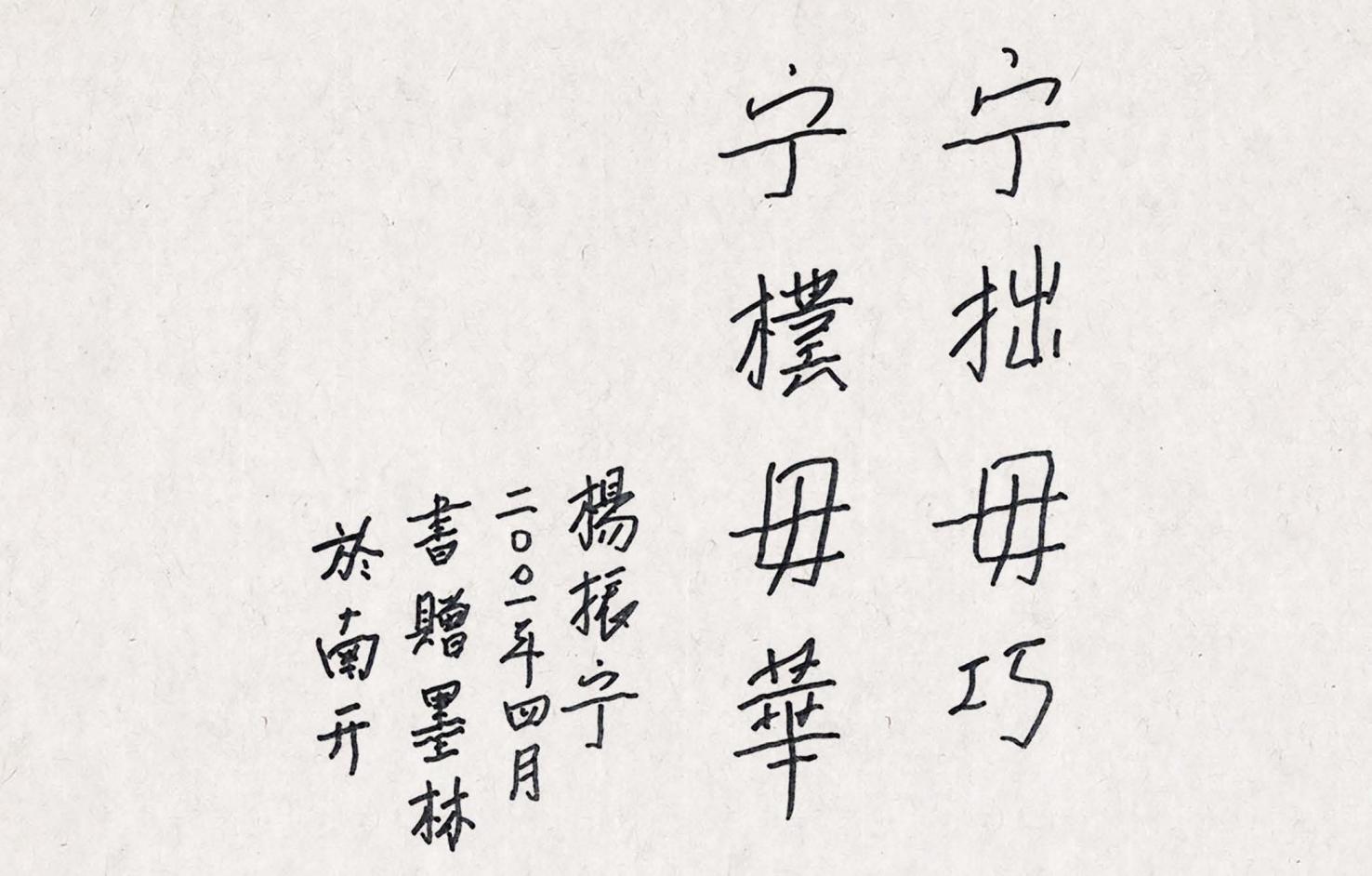

2001年4月,杨振宁为葛墨林题写的寄语。(受访者供图)

杨先生一直和我强调“宁拙毋巧”,就是开始笨点儿不要紧,不要投机取巧;“宁朴毋华”,就是要朴实,不要华丽。这两句话成为我做学问的准则。

经过几十年切实的工作,现在南开的理论物理研究室在量子可积系统、“杨—巴克斯特方程”、量子群等理论及其物理应用方面做出了不少成绩。

“自然而然的事”

1989年底,我在石溪杨先生处访问,从一位老友那里得知,李政道先生要于第二年在兰州大学组织一次核物理方面的国际会议,需要一位得力的组织者。

原本组织者是我在兰州大学的一名同学,但他正在美国伯克利工作,赶不回去,就想请我回兰州大学代为组织。我征求杨先生的意见,希望可以早点结束在石溪的访问,提前两三天回国。杨先生听后立即说:“不,你早一周回去,好好组织。”而且这一周的工资照发——那真是好多钱了,一个月5000美元,一周多少钱?

当时我们想邀请日本核物理学家有马朗人参加。有马朗人在石溪工作多年,与杨先生关系很好,所以我请杨先生出面,帮忙邀请对方。杨先生爽快地答应下来,说过几天要参加有马朗人的庆寿会,到时动员他参加。几天后杨先生邀请有马朗人时,正好我的朋友在旁听到,通过电话告诉了我。虽然有马朗人最后没能参加会议,但杨先生积极促成的态度让我们感动。

那次李先生在兰州大学组织的国际会议取得了成功,李先生很高兴,还请我吃饭表达谢意。

杨先生和李先生在支持祖国科技事业发展这件事上,态度和想法是高度一致的,他们很多时候都在默默地为对方做的事助力。

曾有一段时间,学界提名杨先生再次角逐诺贝尔奖的呼声很高。1990年前后,杨先生一位瑞典的朋友去看他,我也在场,吃饭时这位朋友委婉地跟杨先生说:“你要是在政治上有所表示,对再次拿诺奖可能会有帮助。”杨先生立即回答:我不做这个事情。

杨先生不止一次和我们讲,他们那代人的经历决定了他们必然怀有一颗爱国心,捍卫祖国的尊严和荣誉,为祖国科技发展贡献力量更是自然而然的事。

我有幸认识杨先生40余年,弹指一挥,我也是年过八旬的老人了。回看这些年的点点滴滴,杨先生的身影始终清晰。那些他教会我的、留给学界的,早已深深融入我做学问、做人的底色。

《环球人物》记者 刘舒扬

更多精彩内容

责任编辑:蔡晓慧

责任编辑:蔡晓慧声明:版权作品,未经《环球人物》书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。

我要纠错