在堂弟杨振和珍藏的照片里,有两张标记了杨振宁的“人生坐标”:

一张拍摄于1971年。当时中美关系尚未彻底破冰,杨振宁首次回国,专程来安徽合肥探望叔父杨力磋(即杨振和的父亲)一家。面对镜头,杨振宁笑得从容开怀。

另一张拍摄于2018年。这是杨振宁恢复中国国籍的第四年,也是他最后一次回到合肥。按照雷打不动的惯例,他在紧凑的行程中安排亲人聚餐,从家乡的发展到儿女的教育,兴之所至、无所不谈。

算起来,杨振宁在合肥只生活了6年。以他漫长的人生而言,6年似乎是一个微不足道的数字,但不管走到哪里,杨振宁都对合肥念兹在兹——70岁那年,他受邀来合肥参加中国科学技术大学(以下简称中国科大)主办的活动,特意准备了喜欢的“小电影”幻灯片来展示人生历程。30多张老照片放到尾声,有一张杨振宁与父母的合照。开讲时还高高兴兴的他,突然难掩热泪:“我永远怀念我的父母和养育我的故土。”

归根结底,杨振宁的价值观来自中国的传统文化。在合肥,他懂得了什么是“家”,什么又是“国”。

童年的“夜”

身为“振”字辈最小的成员,杨振和也有79岁了。在动身前往北京参加杨振宁告别仪式的前夕,他认真找出几份家史资料,跟《环球人物》记者详细讲述“振宁大哥”的合肥往事——

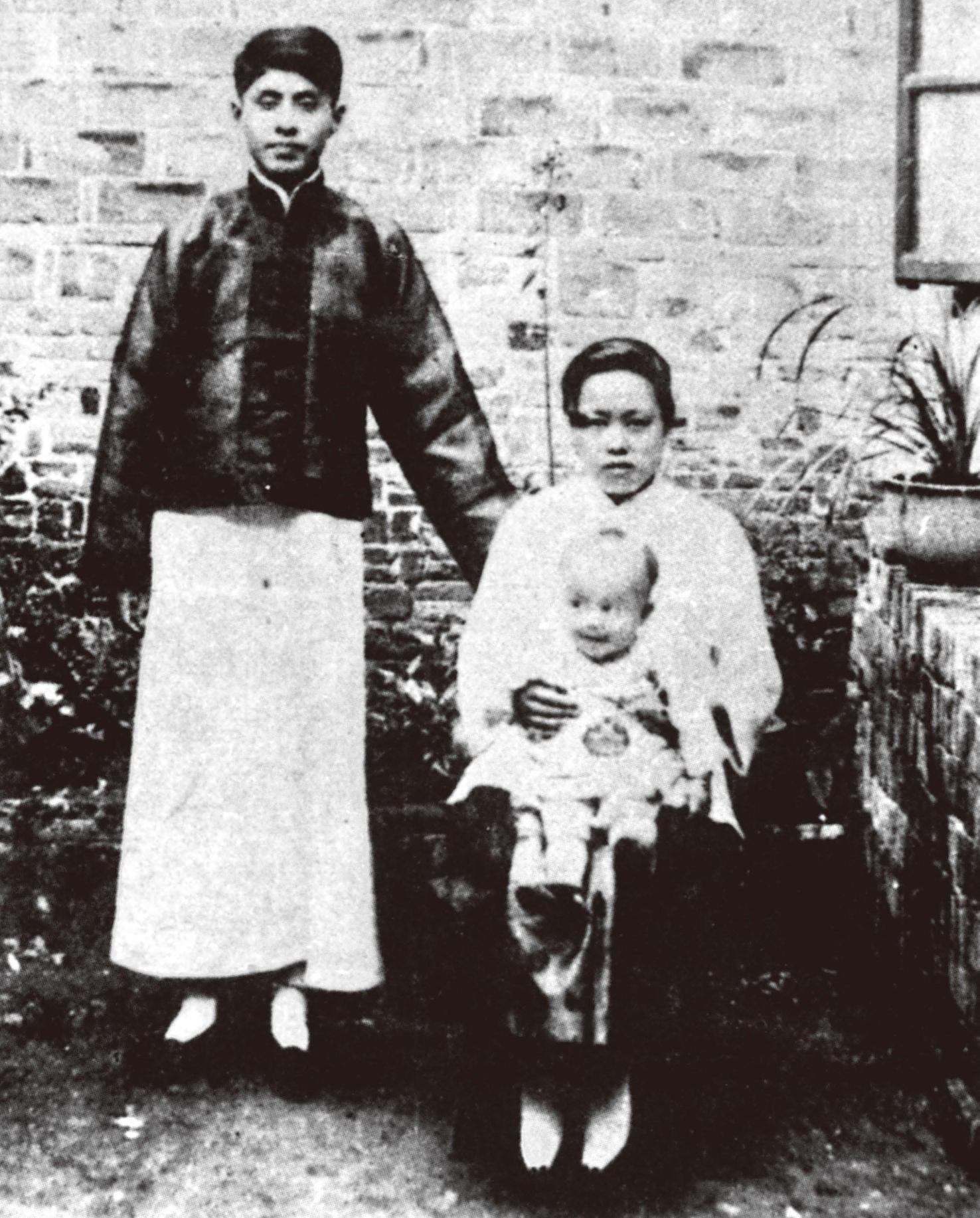

1923年,杨振宁10个月时与父母在合肥。(视觉中国)

1922年,杨振宁出生在合肥四古巷的杨家老宅。这是一座七进的大宅,由经商的祖父早年购得,前三进租给他人做生意,后四进自住。杨振宁出生时,父亲杨克纯(字武之,以下称杨武之)正在怀宁(今安庆)一所中学任教,他便因此得名“宁”字。

两年后,邓稼先也在怀宁出生。两位父亲杨武之、邓以蛰的同乡同事之情,两个儿子杨振宁、邓稼先的“千里共同途”之约,从这里开始埋下历史的草蛇灰线。

杨振宁约9个月大时,杨武之考取了安徽省的官费留学生,前往美国深造。6岁之前,杨振宁主要由母亲罗孟华抚养,母子二人感情很深。杨振宁说,他的个性和作风受父母影响很大,如精神气质就来自母亲。

罗孟华和杨武之因父辈的指腹为婚而结合。作为裹了脚的“旧式”妇女,罗孟华不曾读万卷书或行万里路,但具备了坚韧、善良、相夫教子等传统女性的美德。她对家庭的奉献精神,显然也影响到杨振宁:少年的杨振宁已开始承担照顾弟妹的责任;在美国芝加哥工作时,他薪水不高,仍省钱贴补弟弟杨振平。

从杨振宁4岁起,罗孟华以有限的学识辅导儿子认字。杨振宁确实早慧,一年下来竟学会3000多字。不久后,杨家设了私塾,5岁的杨振宁跟堂兄弟姐妹一起上课,念的头一本书是《龙文鞭影》——辑录了虞舜、孔子等中国著名历史人物的故事,一开头就介绍“重华大孝,武穆精忠”。四字一句,一千多句,杨振宁“背得非常之熟”。

老宅并非桃花源。20世纪二三十年代的合肥,处在艰难的近代化转型中,经济较为落后。杨家虽然经商,也只是维持一家人的基本生活。6岁之前,杨振宁没有见过电灯、自来水,不知道牛奶、牛肉和香蕉是何种滋味。

最可怕的是纷乱战祸。杨振宁常随大人“跑反”,逃到乡下或外国人办的教会医院里躲避。他记忆力极好,始终记得3岁时“跑反”回到家中,在房子角落看到一个子弹洞——大概是幼小的心灵极受震撼,他的印象格外深刻。

1937年七七事变爆发后,杨振宁一家从北平的清华园搬回合肥。很快,日军侵华的战火烧往华中,孩子们跟着罗孟华躲到了三河镇(今属肥西县)的外婆家。不到半年,听说日军快要打到南京,合肥人心惶惶。在杨武之的安排下,一家人“经过复杂、困难的途径,转换过好几种交通工具”,辗转抵达昆明。杨振宁此次离开故乡,一别就是30余年。

有温暖的母爱,也有冰冷的子弹;有家族的呵护,也有时代的风雨……这一切,构成了杨振宁童年的复杂底色。他一生期盼中国“天大亮”,他所经历的中华民族的长夜,正始自孩童时代。

“亲爱国恩”

父亲杨武之是杨振宁重要的领路人。他说,“明显的影响如学术知识是来自父亲”。

杨振宁喜欢数学的美感,杨武之正是一位数学教授。他出生于1896年,为人纯真耿直。1923年,他前往美国留学,因政府腐败,常不能按时获得学费,于是半工半读地苦读5年,取得芝加哥大学的硕士与博士学位,成为中国的首位代数学博士。

“回国后,杨武之先后在厦门大学、清华大学、西南联合大学、复旦大学等高校担任数学教授,开创了中国近代数论研究。著名数学家陈省身、华罗庚曾是他的学生。”安徽省文史研究馆馆员、合肥市政协原副秘书长戴健告诉《环球人物》记者。

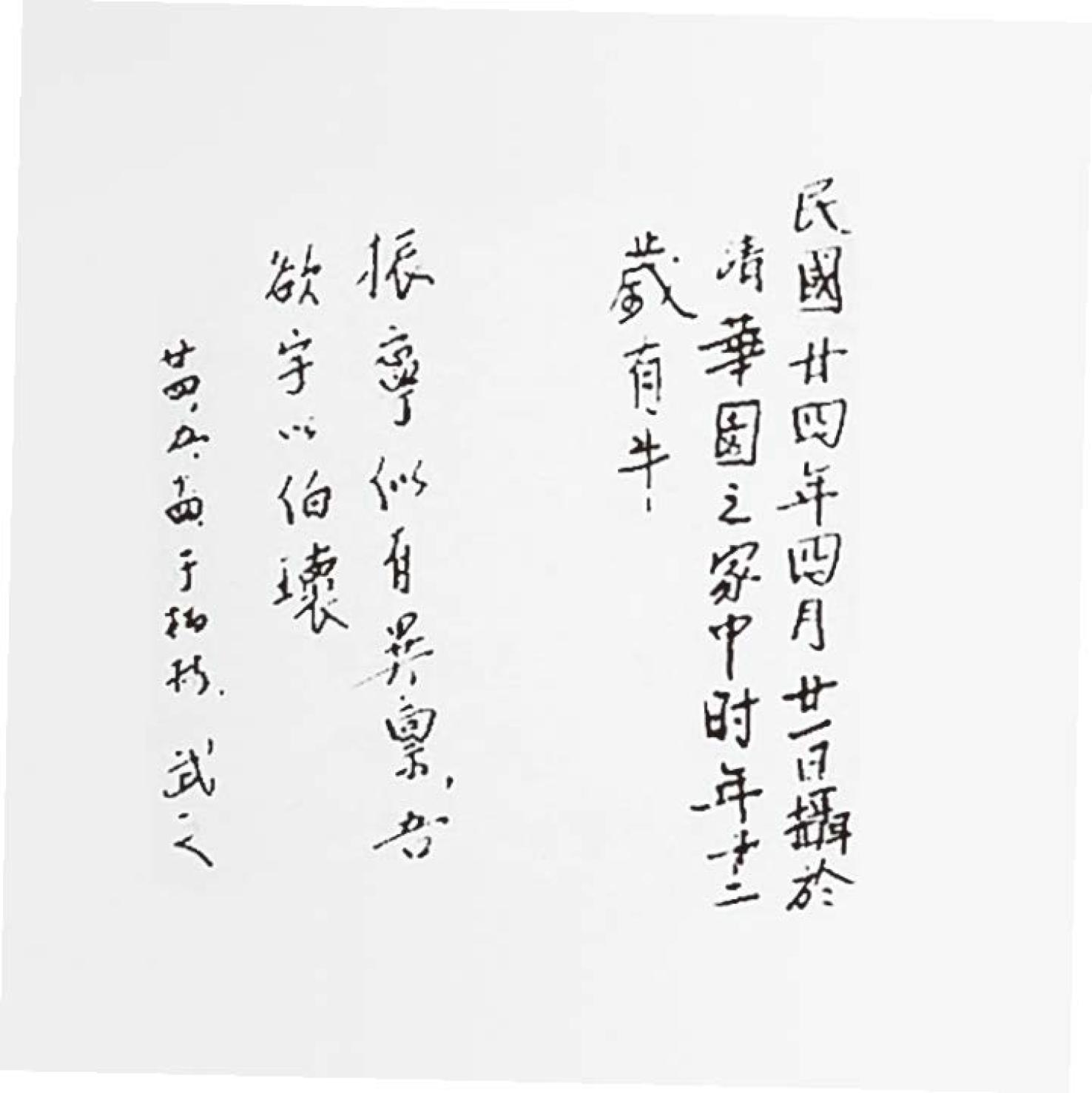

杨武之在童年杨振宁的一张照片背后写下“振宁似有异禀”。(清华大学官网)

大约在杨振宁小学时,杨武之察觉到儿子有数学天赋。他教的鸡兔同笼题目,过一年再问,儿子还能清晰作答。于是,他在一张照片背后写下“振宁似有异禀”。

但杨武之对杨振宁最深的影响不在学术层面。杨振宁曾说:“他并没有教过我很多数学,不过,他所创造出来的我们的家庭环境,我们兄弟姊妹几个人跟父母之间的关系,我们彼此之间的关系,我想是受到我父亲处人处世态度的影响所形成的。”

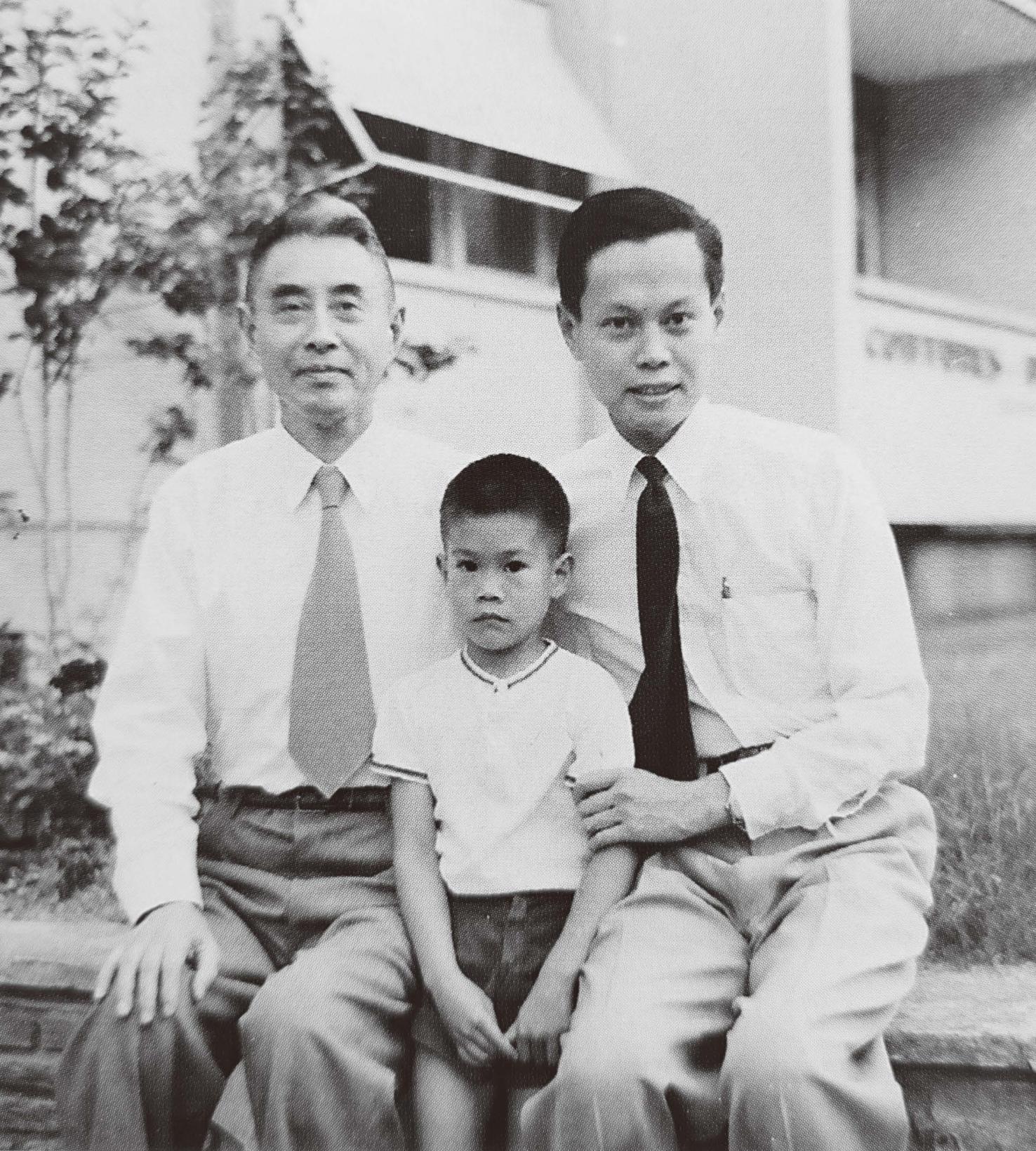

1957年,杨武之(左)与杨振宁、长孙杨光诺在日内瓦团聚。(商务印书馆2021年出版《杨振宁传》(最新增订版))

1957年,杨振宁在美国已有12年。杨武之夫妇得到新中国的支持,前往日内瓦与杨振宁夫妇团聚。临别前,杨武之写了两句赠言:“每饭勿忘亲爱永,有生应感国恩宏。”

结合杨武之本人的成长背景,更容易理解他的这份期许。杨武之8岁时父母双亡,从此和6岁的弟弟杨力磋相依为命,靠着家族接济长大。待两人年纪稍长,杨武之潜心求学,杨力磋则学习经商,全力托举兄长。可以说,正是因为家族“亲爱”,杨武之和弟弟的人生才能逐步向上。

而在“国”的层面,杨武之经历了清末民初的屈辱,见过了民不聊生的痛苦,深深体会到“中国人民从此站起来了”的珍贵,他对新中国的前途充满信心。

杨振和觉得,振宁大哥人生的后半程,一直在践行杨武之的嘱托。“若是伯父泉下有知,应该会感到欣慰。”

乡音未改

1971年,杨振宁抓住中美接触的信号回到中国。其间,他专程去合肥探亲。

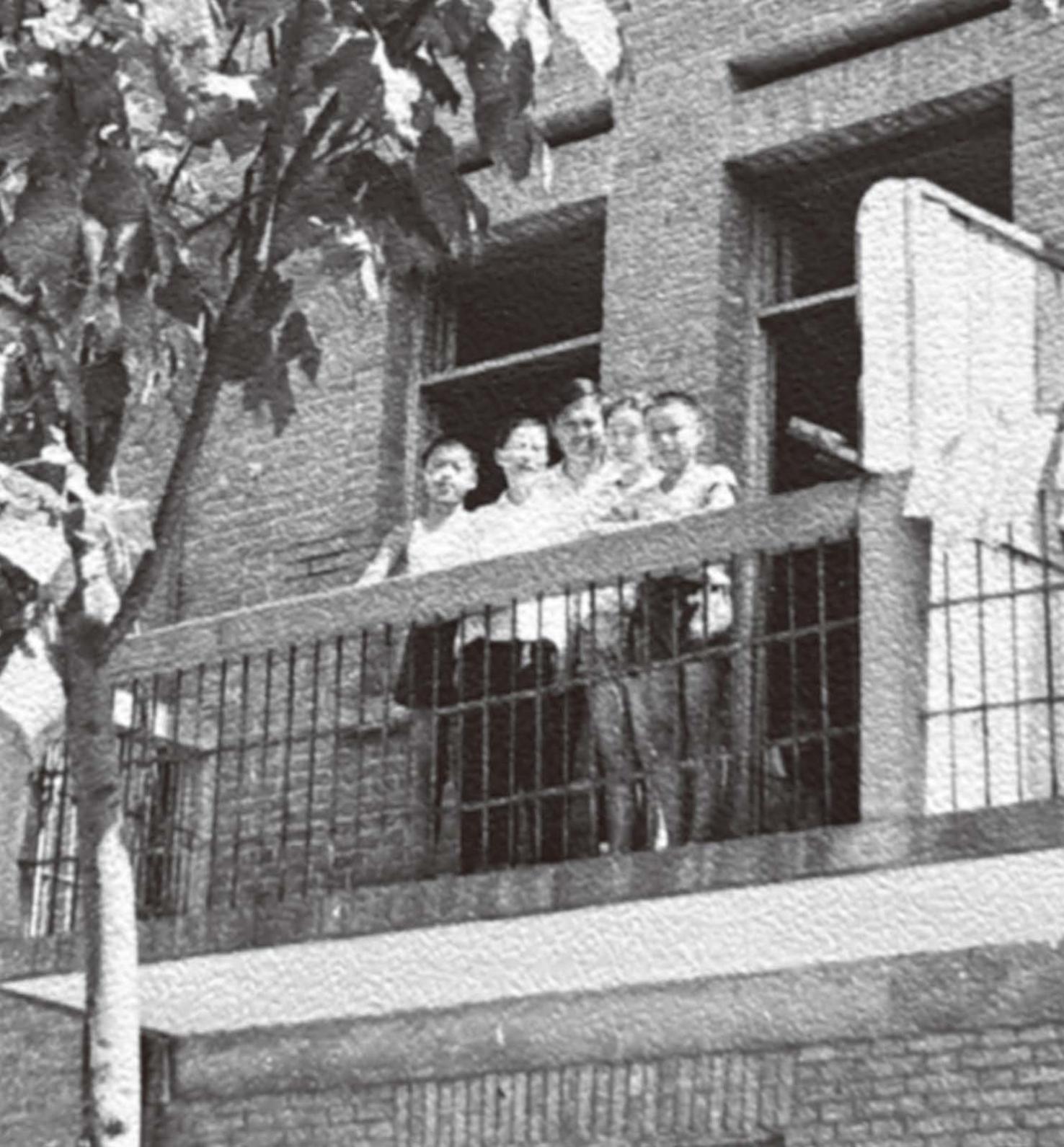

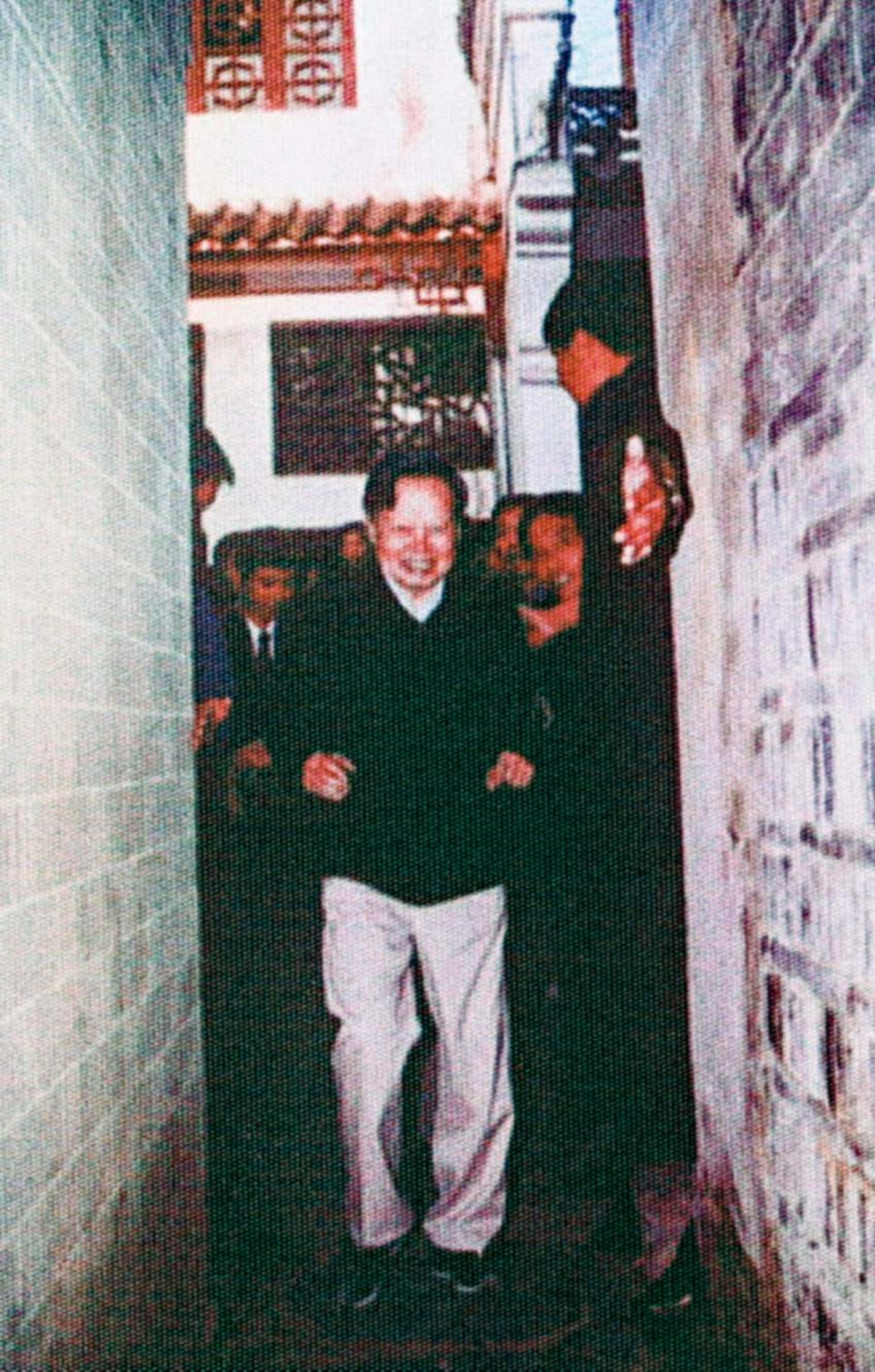

1971年,杨振宁(中)首次回到阔别多年的故乡合肥探亲。(杨振和供图)

“我终于回到了老么子窝!”此言一出,一屋人都会心笑了起来。“老么子”是合肥土话“老母鸡”的发音。合肥人爱喝老母鸡汤,连小孩都能念叨“从肥东到肥西,买了一只老母鸡”的顺口溜。杨振宁说起“老么子”,相当于报出了属于合肥人的“身份暗号”。

后来,在家乡的各种场合发言,杨振宁的开场白通常是:“我是安徽合肥人。”“我是合肥土生土长的。”在外地开会遇到合肥老乡,他也会兴致勃勃地讲几句“很土的合肥话”。雕塑家徐晓虹记得,有一回跟杨振宁交流,“从没听过这么地道的合肥话!”

杨振宁首次回国的1971年,正在下乡的杨振和因为交通不便,没能赶上合肥的聚会,数天后才坐船赶到上海。出发前,有人提醒杨振和:“杨振宁现在是美国人了,你去见美国人干什么?”杨振和说“他是我哥哥”——当时中美尚未建交,谁也说不好未来的政策如何,这次不见,就不知道下次相见会是何时了。

等真正见了年长自己24岁的杨振宁,杨振和觉得很亲切,“没有任何距离感”。杨振宁时常去医院照顾生病的杨武之,但还是抽空请杨振和去饭店吃饭。回到家里,杨振宁带着杨振和一起整理从美国带来的照片。他给每张照片写上细致的人物说明,方便国内的家人查阅。这个习惯被杨振和学了过来,保留至今。

2018年,杨振宁(左)回合肥工作,抽空与亲人见面。图中的他正要为杨振和带来的照片题字留念。(杨振和供图)

时代的车轮滚滚向前,中美正式建交后,杨振宁回国就方便了。“振宁大哥回合肥不只是探亲,主要是工作了。”但他每次也要联络合肥的亲人们一起吃饭。2018年,杨振宁最后一次回到合肥,出席中国科大“求是奖”颁奖典礼。杨振和带来外孙女学舞蹈的照片,杨振宁看了很高兴,在照片背后郑重地写下祝福:“前程似锦。”

2001年,杨振宁回到旧居参观。(中共肥西县委宣传部供图)

因为各种原因,四古巷的杨家老宅没有保存下来。1999年,时任合肥市政协文史资料委员会副主任的戴健通过多方走访,寻到了杨振宁在三河镇的旧居。2001年,“杨振宁旧居”正式落成,杨振宁欣然前往参观——他的乡情有了新的寄托之处。

谆谆教导

杨振宁始终重视中国的人才培养问题。在合肥,他尤为关心科教机构的发展。2001年回乡,他还有一个重要行程:参观即将开放的合肥市科技馆及其中的杨振宁陈列馆。合肥市科技馆研究馆员、原馆长柏劲松告诉《环球人物》记者,当时合肥的财力并不宽裕,仍毅然拿出1亿元资金建设科技馆。“得知合肥如此重视市民的科普教育,杨先生大加赞赏,欣然题词予以勉励。”

2007年,杨振宁受邀担任合肥市科技馆名誉馆长,又题写了一段情深意切的话:“小朋友,我在上小学的时候,成绩平平,级任老师说我太粗心,经常打翻墨水瓶,考卷弄得乱七八糟。后来是在上初中以后,成绩才慢慢好起来,也才慢慢知道我喜欢数学,有兴趣,有才能。今天世界科技发展方向极多,机会极多,希望你们能认识自己的兴趣所在、能力所在,抓住机会创建美好的未来!”

在柏劲松看来,这段话体现了杨振宁一以贯之的教育观。他回忆,2019年,合肥市科技馆筹备新馆建设,团队与杨振宁商讨展陈方案时,有记者提到“天才”的话题,杨振宁罕见地当即打断了对方。“杨先生认为,每个小朋友都有天才的一面,关键看教育工作者怎么帮助他们找到自己的兴趣和才能。”

合肥市科技馆馆长朱道宏认为,杨振宁的教育观源自其成长体验和家学渊源,至今仍有指导意义——面对杨振宁的数学天赋,杨武之没有急着发展儿子的“专才”,反而请了清华历史系的高才生帮他补习《孟子》。杨振宁一生兴趣广泛,绘画、京剧、围棋、诗歌,几乎样样皆通。

2025年10月18日,小朋友在合肥市科技馆杨振宁陈列馆参观缅怀。(中国新闻社)

10月18日,杨振宁逝世的消息传来,合肥市科技馆进行了循环广播。朱道宏走进新馆的杨振宁陈列厅,看见很多小朋友跟着家长,向杨先生的雕像鞠躬。这让他眼眶一热:“小朋友可能还不太了解杨先生的事迹,但就像杨先生说的,‘也许在将来的某个时刻,你会发现当年听到的会影响你的一生’。”

(感谢中共肥西县委宣传部对本篇报道的大力支持。)

《环球人物》记者 冯群星

责任编辑:蔡晓慧

责任编辑:蔡晓慧声明:版权作品,未经《环球人物》书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。

我要纠错