中国科大教授胡森对《环球人物》记者回忆说,1997年秋天,他在美国做访问学者时,应邀到石溪分校作学术报告。访问期间,他去敲了杨振宁办公室的门,恰好杨振宁在。“他邀我一起吃中饭,我们到附近的一家中餐馆就餐。”

杨振宁总喜欢在纽约石溪一家名为“满庭芳”的中餐馆请客,让到访的国人吃到家的味道,也让外国朋友了解中国的新变化。有人觉得,那里像一个服务中国、展示中国的窗口和舞台。

席间,两人聊起了中美关系。杨振宁问:在美国学成的留学生有没有想回国的?胡森答,有些人愿意回去。杨振宁对此很高兴。自1971年首次回到中国,他就一直很重视中美关系,尤其是学术上的交流,被誉为“架设中美学术交流桥梁第一人”。

辗转法国飞回中国

1971年4月的一天,杨振宁看报纸时,忽然在一处不显眼的地方,看到了美国政府发布的一则告示——美国公民不可任意去的共产主义国家,不包括中国了。他大为振奋!

此前,由于朝鲜战争爆发,美国总统下令,所有获得理工博士学位的华裔禁止返回中国大陆。杨振宁自1945年抵美后,就再没能回到中国。26年里,他有意识地为回国默默作准备:绝不与核武器研制相关的部门扯上关系,绝不去美国制造核武器的洛斯阿拉莫斯实验室,甚至连国际商业机器公司(IBM)的顾问职务都辞掉了。

杨振宁提出要回中国探亲。美国白宫的科学顾问说,他们支持杨振宁到中国去,但不能帮他拿到签证。中国国务院得知此事后,立即请他的父亲杨武之转告,他可以到加拿大或法国的中国大使馆去拿签证。因为法航每星期有一班飞机从巴黎飞到上海,杨振宁决定从法国出发回中国。

1971年7月19日,他乘坐法航班机飞往上海。登机前,他在给好友黄克孙的明信片上写道:“对我来说,这是一个心情激动的时刻。”

杨振宁在上海看望了父母,访问了复旦大学、中国科学院生物化学研究所等地,之后回到他出生的城市合肥,最后前往北京。

在他下榻的酒店房间里,墙上有毛泽东主席写的诗句:“为有牺牲多壮志,敢教日月换新天。”看着中国20多年来的巨大变化,想想自己没能像挚友邓稼先那样为国出力,杨振宁心中涌起一股难以言喻的情感。

邓稼先比杨振宁晚3年赴美留学,在普渡大学物理系深造。他以最快的速度完成博士学业,仅花了一年多时间,1950年立即回国,后来参加了中国的原子弹和氢弹计划。

阔别21年,两人在北京机场见面了。

杨振宁猜到了邓稼先的工作性质,与他交谈时尽量避谈其工作。直到即将离开北京,临上飞机前,杨振宁问邓稼先:“稼先,我听说中国做原子弹计划,有一个美国人叫寒春(Joan Hinton)的参加了,是不是真的?”彼时,中国参加原子弹研制的科学家还没有解禁公开,邓稼先无法回答。后经过周恩来总理亲自批准,他连夜写了一封信,赶在第二天托人送到上海给杨振宁。

1949年,杨振宁(左)、邓稼先(中)、杨振宁之弟杨振平在美国芝加哥。(商务印书馆2021年出版《杨振宁传》(最新增订版))

杨振宁收到信时,正和上海市领导人一起吃饭。信中,邓稼先说,中国原子武器工程中除了最早于1959年底以前曾得到苏联的极少“援助”以外,没有任何外国人参加。杨振宁一时热泪盈眶,不得不离席去洗手间整理仪容。

那封信的最后,邓稼先写道:“这次送你走后,心里自然有些惜别之感。和你见面几次,心里总觉得缺点什么东西似的,细想起来心里总是有‘友行千里心担忧’的感觉。因此心里总是盼望着‘但愿人长久,千里共同途’。”

杨振宁当时觉得,这位挚友似有很深的意思要跟他讲。是什么意思呢?

走进毛主席的书房

1971年,杨振宁在北京见到了周恩来总理。在近5小时的会见中,杨振宁介绍了美国大学改革等方面的情况,为长期受西方封锁的新中国推开了一扇瞭望世界科学发展的窗口。

1971年8月4日,周恩来在人民大会堂会见杨振宁。(商务印书馆2021年出版《杨振宁传》(最新增订版))

结束一个多月的中国之旅,杨振宁回到美国,数次公开发表演讲,介绍新中国的成就。大批华裔学者消除顾虑,开始访问中国。“之前,因为朝鲜战争,美国人对中国的误解非常大。杨振宁先生第一个破冰来中国,并在美国向大家讲述他看到的中国,这个贡献是极大的。”胡森说。

杨振宁在石溪分校的老同事聂华桐也曾表示,“由于他在学术上的地位,他经常到欧洲、南美洲、东南亚、日本等地去讲学或访问,大家往往都要求他作关于中国情况的报告,他在这些地方的报告,尤其对当地的华侨产生了很大的影响。许多美国人,尤其是科学家对中国持友好的态度,愿意同中国亲近,杨先生的功劳非常之大。”

1972年,杨振宁第二次回国,向周恩来总理提议中国应重视基础科学研究,得到周总理的高度重视,这对恢复和加强中国的基础科学研究起到了重要作用。

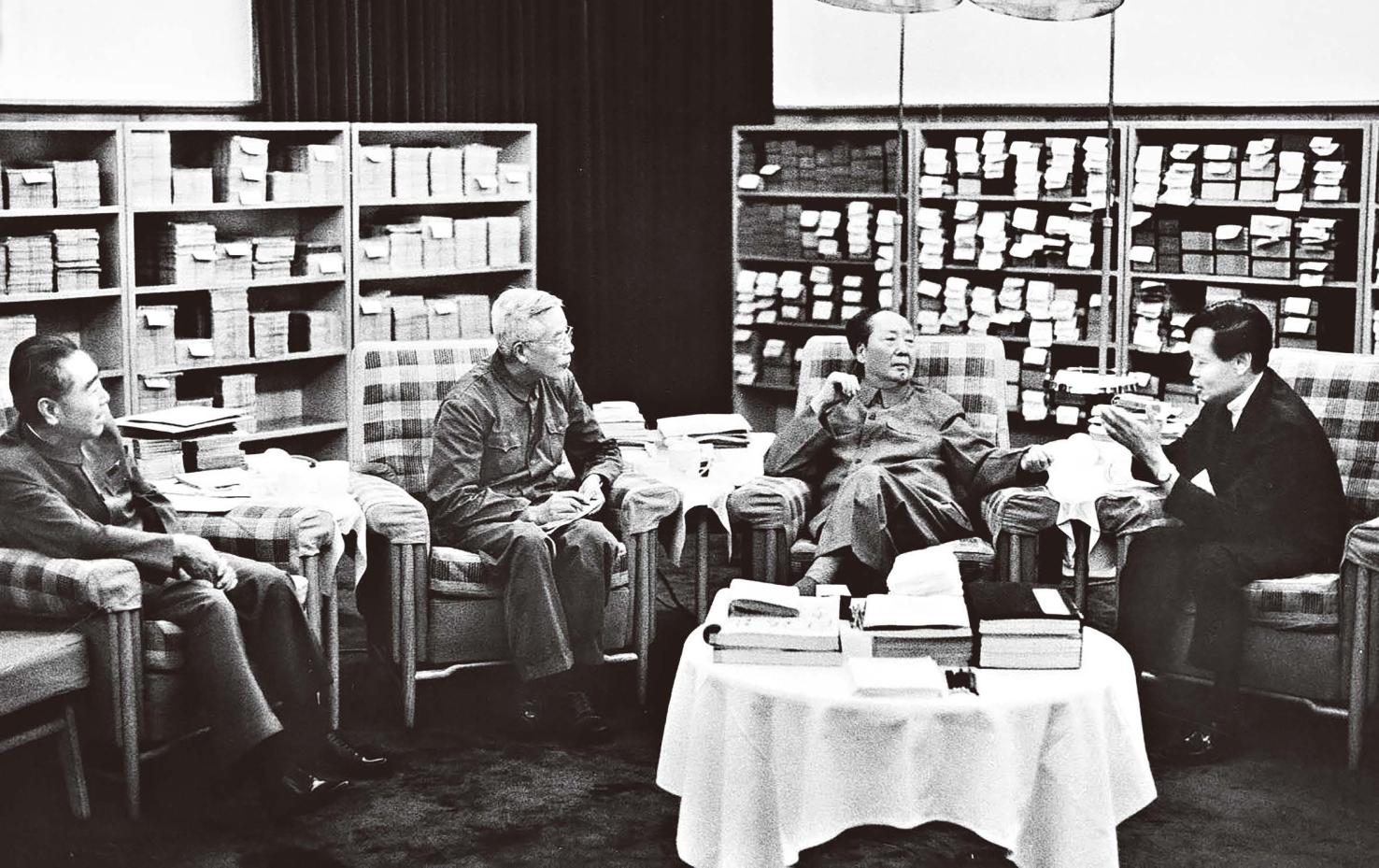

1973年7月17日,毛泽东会见了回国探亲、访问的杨振宁(右一)。(新华社记者 杜修贤/摄)

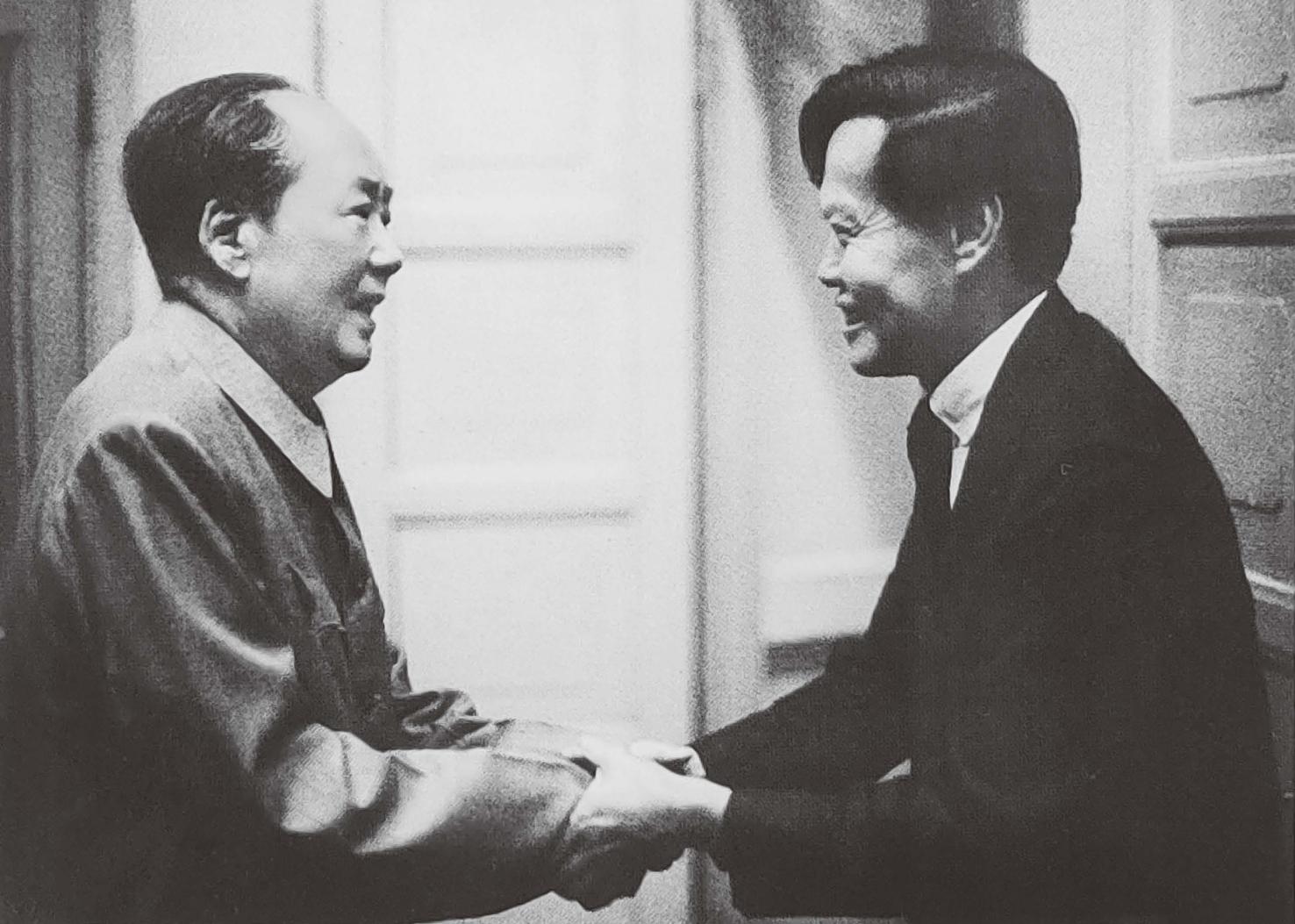

1973年,他第四次回国,见到了毛泽东主席。毛主席喜欢谈大问题和比较带有哲学性质的问题,他和杨振宁也谈了与科学有关的哲学问题。一个半小时的谈话结束后,杨振宁快走到书房门口时,毛主席和他握了握手,并说道,自己年轻的时候也希望在科学上能够有所贡献,不过没有做到。他还说,杨振宁能够对人类科学有所贡献,他很高兴。杨振宁后来说,毛主席说的这个话,显然是真心的,不是什么客气话。

1973年7月17日,毛泽东在中南海会见杨振宁。(商务印书馆2021年出版《杨振宁传》(最新增订版))

这次见面3年后,毛主席去世。在纽约毛主席追悼大会上,杨振宁做了发言,全文引用了3首毛泽东诗词,杨振宁用“红军不怕远征难,万水千山只等闲”来讲述“革命的道路是艰难的”,用“我失骄杨君失柳”来讲述“革命的牺牲是巨大的”,用“坐地日行八万里,巡天遥看一千河”来讲述“革命的成果是辉煌的”。最后,杨振宁说,毛泽东主席“是人类历史上的一位巨人”。

从第二次回中国开始,杨振宁便打定主意,要帮助中美建立一座了解和友谊的桥梁。

1977年,他出任全美华人协会会长。1979年,邓小平访美期间,杨振宁在华盛顿主持欢迎宴会并致辞,向世界阐释中国的发展愿景,这场宴会被外媒评价为“中美民间外交的里程碑”。

为了扩大中美沟通渠道,增进双方的理解,杨振宁做了许多工作。在美国,并不是所有人都支持他。但无论如何,杨振宁不曾放弃在中美科学界之间“架桥”。

稼先,我相信你也会满意的

1980年,中美建交的第二年,杨振宁在石溪分校发起组织“与中国教育交流委员会(以下简称CEEC)”。他借助自己的影响力,在香港、纽约等地募捐资金,用以资助中国学者到石溪分校做访问学者。

谷超豪、陈佳洱、葛墨林、孙昌璞都曾因CEEC而获得前往石溪分校访问学习的机会,后来也因为学术上的造诣而先后成为中国科学院院士。孙昌璞说过一个令人动容的细节:为了给CEEC筹措经费,杨振宁奔走于纽约和香港之间,一个一个地找人捐钱;筹集成功后,杨振宁与CEEC学者分别给每个捐赠者写信感谢。“此事一直坚持到他年龄很大的时候,极其不容易。”

“这些学者中的相当一部分,甚至他们带的学生,后来成长为中国数学物理和理论物理界的中坚力量。”胡森说。

“杨先生让中国学者少走了很多弯路,使得大家更有动力去推动中国科研的发展。因为他的榜样作用,我们也自觉身上有了促进中美交流的责任感与使命感。”石溪分校教授贾江涌说。

1999年,中国驻纽约大使衔总领事张宏喜(左)与杨振宁在石溪分校会面。(受访者供图)

1999年,杨振宁从石溪分校退休。“说是退休了,但石溪分校给他保留了办公室,他实际上还在继续工作。”这一年,张宏喜出任中国驻纽约大使衔总领事,专程去石溪分校拜访了杨振宁。谈话间,他感受到杨振宁的几个特点:一是极具科学精神,思想开阔,实事求是;二是富有人文精神,国学的底子非常深厚;三是具有强烈的爱国精神。

“他的内心从来没有忘记祖国。作为顶尖科学家,他太清楚当时中国在科技的哪些方面和美国相比还有欠缺,所以他千方百计地促进中美科技交流。”张宏喜说,那时在美国的留学生普遍崇拜杨振宁。

2003年,张宏喜任期即将结束,离开纽约前,去同杨振宁辞别。81岁的杨振宁不让张宏喜单独开车:“走,你坐我的副驾,我开车带你去吃饭!”那天,杨振宁没和张宏喜说的是,他也即将回国定居。

张宏喜回国后不久,时任外交学院院长吴建民打来电话,请他帮忙邀请杨振宁到外交学院交流。“我跟杨振宁一联系,才知道他回国定居了。他欣然同意去外交学院给学生们做讲座。”张宏喜没问杨振宁为何选择回国定居,他懂杨振宁的想法,“那是一种发自心底的对祖国的向往”。

杨振宁帮助中山大学、南开大学等国内高校设立理论物理等基础科学研究机构,协助设立了“求是科学基金”和“何梁何利基金”,动员图灵奖得主姚期智等杰出学者全职回国……他用行动回应了邓稼先:我懂得你那句“但愿人长久,千里共同途”的深意,“我相信你也会满意的”。

2005年岁末,83岁的杨振宁在《光明日报》发表了一篇文章,开篇就提及1993年他在香港大学做的一场著名演讲《近代科学进入中国的回顾与前瞻》,那篇演讲的结论是:到了21世纪中叶,中国极可能成为一个世界级的科技强国,因为一个国家的科技发展需要有四个条件,人才、传统、决心和经济支持,而此四条件中国已基本上或即将具备了。

2025年10月18日,杨振宁去世,无数网友自发找出这篇文章和这场演讲视频,形成了一个热搜词条:杨振宁20年前预言已基本实现。

《环球人物》记者 许晔

责任编辑:蔡晓慧

责任编辑:蔡晓慧声明:版权作品,未经《环球人物》书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。

我要纠错