“杨振宁先生,您永远活在学生心中,学生也永远和您对话。”

2025年10月18日,得知杨振宁逝世的消息后,中国科大上海研究院维尔切克量子中心副主任、原复旦大学教授施郁在微博写下这句深情的缅怀。

“杨先生近几年经常住在医院。”10月19日晚,施郁接受《环球人物》记者采访时说道。施郁1994年在南京大学获博士学位,后来在剑桥大学卡文迪许实验室以及应用数学与理论物理系、伊利诺伊大学物理系工作。2004年—2005年,施郁在杨振宁创建的清华大学高等研究中心做高级访问学者。之后,他与杨振宁保持着密切联系。

在施郁的心中,杨振宁不仅是一位天才式的偶像,更是一位循循善诱的师长。他曾全程旁听杨振宁为清华大学大一新生讲授的《普通物理》,多次与杨振宁讨论物理和物理学史问题,并发表多篇关于杨振宁科学贡献的文章。在施郁的回望中,这段从仰慕到走近再到心灵对话的历程,是那样的温暖。以下是施郁的讲述。

为7位诺奖得主提供理论基础

从杨先生与李政道先生提出“弱相互作用中宇称不守恒”到他们获得1957年诺贝尔物理学奖,仅仅过了一年多时间,获奖速度至今未被超越。杨先生的科学贡献远不止于此。我有幸与他交往20多年,常常和他讨论问题,这也让我有机会深入了解先生的科学贡献和研究风格。

在去美国留学之前,杨先生就很喜欢爱因斯坦、狄拉克和费米三位物理学大师。杨先生后来总结过他们的研究风格。爱因斯坦:深广;狄拉克:笛卡尔式的纯粹;费米:厚实、稳健有力。杨先生称自己的研究风格深受三位大师的影响。

而我用原创、优雅、功力、物理4个词来描绘杨先生的风格。他和三位大师一样,也具备了“提炼出基本,集中于本质”的能力。对科学美的追求贯穿了杨先生整个研究生涯。

1962年,普林斯顿高等研究院院长奥本海默。(商务印书馆2021年出版《杨振宁传》(最新增订版))

1949年,杨先生加入美国普林斯顿高等研究院,在那里工作了17年。研究院院长是“原子弹之父”奥本海默,第一位终身教授则是爱因斯坦。奥本海默非常欣赏杨先生。当时有一位理论物理学家劝杨振宁不必试图在研究院获得永久职位。奥本海默知道后非常愤怒,把那个人大骂一顿。1954年,杨先生与合作者罗伯特·米尔斯共同提出后来被称为“杨—米尔斯规范场论”的“非阿贝尔规范场论”,并在第二年顺利晋升为教授。

诺贝尔物理学奖得主丁肇中先生说过,回顾20世纪物理学的里程碑,首先想到三件事:一是爱因斯坦的相对论,二是量子力学,三是杨振宁的规范场。“杨—米尔斯规范场论”奠定了粒子物理标准模型的框架,为后来至少7位诺贝尔奖得主的工作提供了理论基础。

这是一场物理学史上的革命,但杨先生的出发点并非为了革命而革命,而是在复杂的物理现象背后,寻找一个基本的原理。正如他的老朋友、著名物理学家弗里曼·戴森在1999年的一次演讲中所说,杨先生是一位“保守的革命者”,他的革命是建设性的。

1966年,杨先生加入纽约州立大学石溪分校后,很快又提出了“杨—巴克斯特方程”。该理论与“杨—米尔斯规范场论”共同大大促进了数学与物理学的融合。有几位数学领域最高奖项之一的菲尔兹奖获得者的研究成果与这两个理论密切相关,而这两个理论之间深刻的内在联系也在不断被揭示与拓展。

2012年杨先生90岁寿辰之际,清华大学送了一份特殊的生日礼物——一个黑色大理石立方体,顶部刻着杜甫的诗句“文章千古事,得失寸心知”,四个垂直平面顺时针依次刻着杨先生的13项重要科学贡献。

我后来在《物理学之美:杨振宁的13项重要科学贡献》一文中阐述了这些成就。杨先生很喜欢这篇文章,觉得它抓住了重点。后来,他在《百年科学往事——杨振宁访谈录》一书中特意提到:关于这13篇文章的评论,可以请复旦大学的施郁来写。这对我是莫大的肯定和鼓励,也让我感到沉甸甸的责任。

把杨先生照片贴在办公桌上方

多年的物理研究学习中,我一直视杨先生为偶像,特别是年轻时,我经常搜集杨先生的各种文章和演讲信息。

1995年7月底8月初,第十九届国际统计物理大会在厦门大学召开,杨先生作了大会第一个特邀报告。我作为普通参会者,聆听了先生的报告。紧接着,在汕头大学举办的第一届国际华人物理学大会上,杨先生又作了大会第一个特邀报告。我也在听众中,还向他提出全场唯一的问题。当时的会议摄影师也记录下了这个瞬间。那个时期,我也在复旦大学和上海大学聆听过杨先生的学术报告。

杨振宁在普林斯顿高等研究院的办公室里。(视觉中国)

世纪之交,我在英国剑桥大学卡文迪许实验室以及应用数学与理论物理系工作。我在办公桌上方贴了一张杨先生1963年在普林斯顿高等研究院办公室的照片。照片中,他坐在堆得高高的文献旁沉思。当时,我的一项研究与杨先生的一篇论文密切相关,我就通过电子邮件向他请教。他不仅回了信,还把他签名的中文文集和英文论文集送给了我。

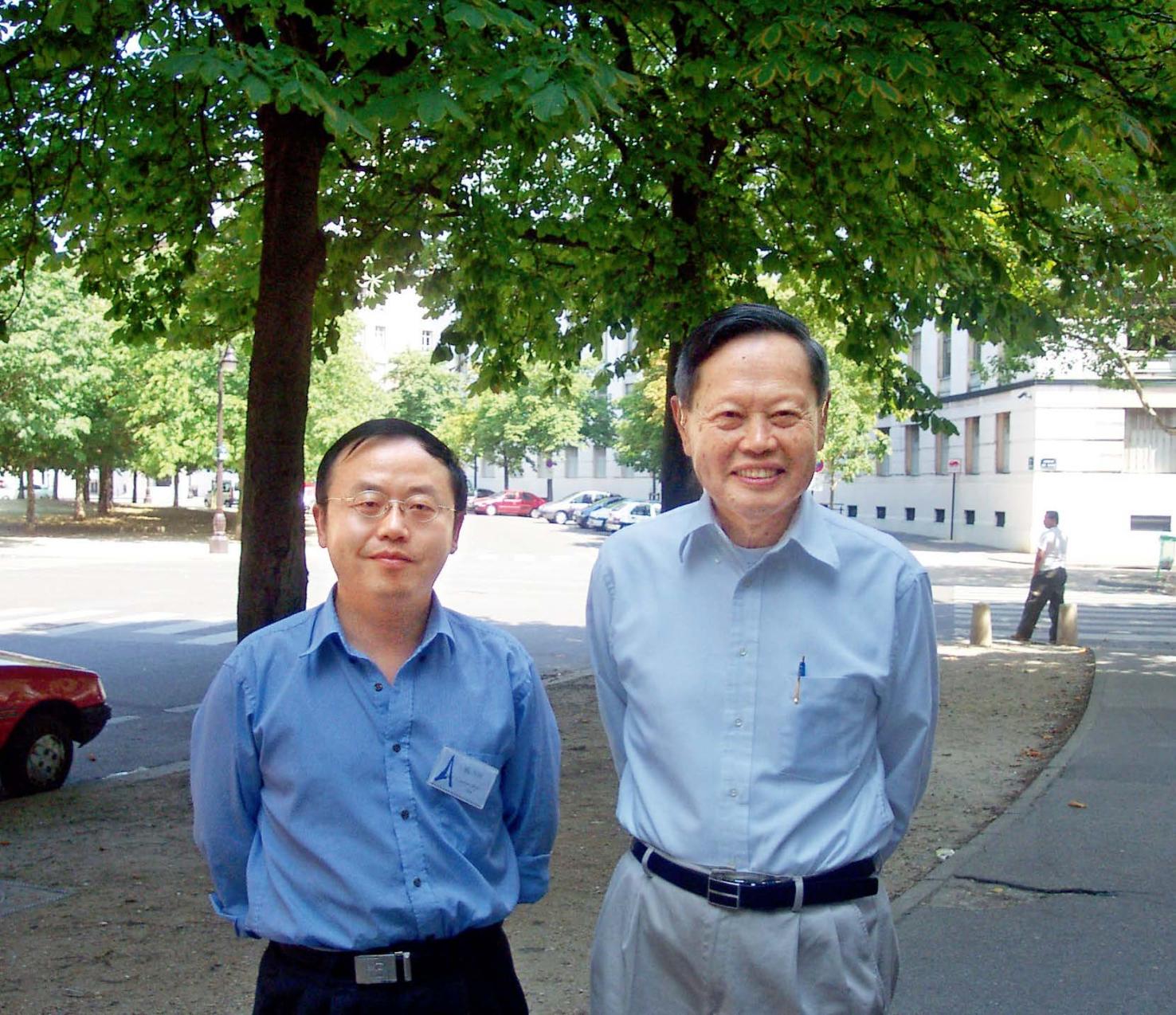

2002年,杨振宁和施郁(左)在法国巴黎参加国际理论物理大会。(受访者供图)

2002年6月,国际理论物理大会在法国巴黎的联合国教科文组织会议厅召开,杨先生压轴出场,发表了题为《20世纪理论物理学的3个主旋律:量子化、对称性、相位因子》演讲。我在现场聆听了杨先生的精彩演讲。会后,我向杨先生进行了自我介绍。那次是真正意义上的相识。我和另外两位老师不仅有幸与杨先生共进午餐,还和杨先生合影。席间,杨先生提到了自己在清华大学创立高等研究中心(2009年更名为高等研究院)一事,这也成为我后来在他身边工作的契机。

第二年,我收到杨先生传真给我的几页笔记,是他研究生时期的一些尝试性想法,可以说是“杨—米尔斯规范场论”的萌芽。

不但要懂,还要欣赏

2003年12月24日,杨先生从美国返回中国定居。临行前不久,他传真给我一首诗,也就是后来广为流传的《归根》。我可以想象到他写这首诗时的归根心情,也很感激他将这份关乎人生重大抉择的喜悦与我这个身在异国的后辈分享。

这种持续的交流与鼓励,促成我萌生了一个念头:是否可以去杨先生身边工作一段时间。于是我到清华大学高等研究中心做了一年高级访问学者,时间是从2004年9月1日到2005年8月31日。这一年是我近距离观察、聆听和感受杨先生研究风格和思维方式的大好时光,也让我深切感受到他的归根之心。

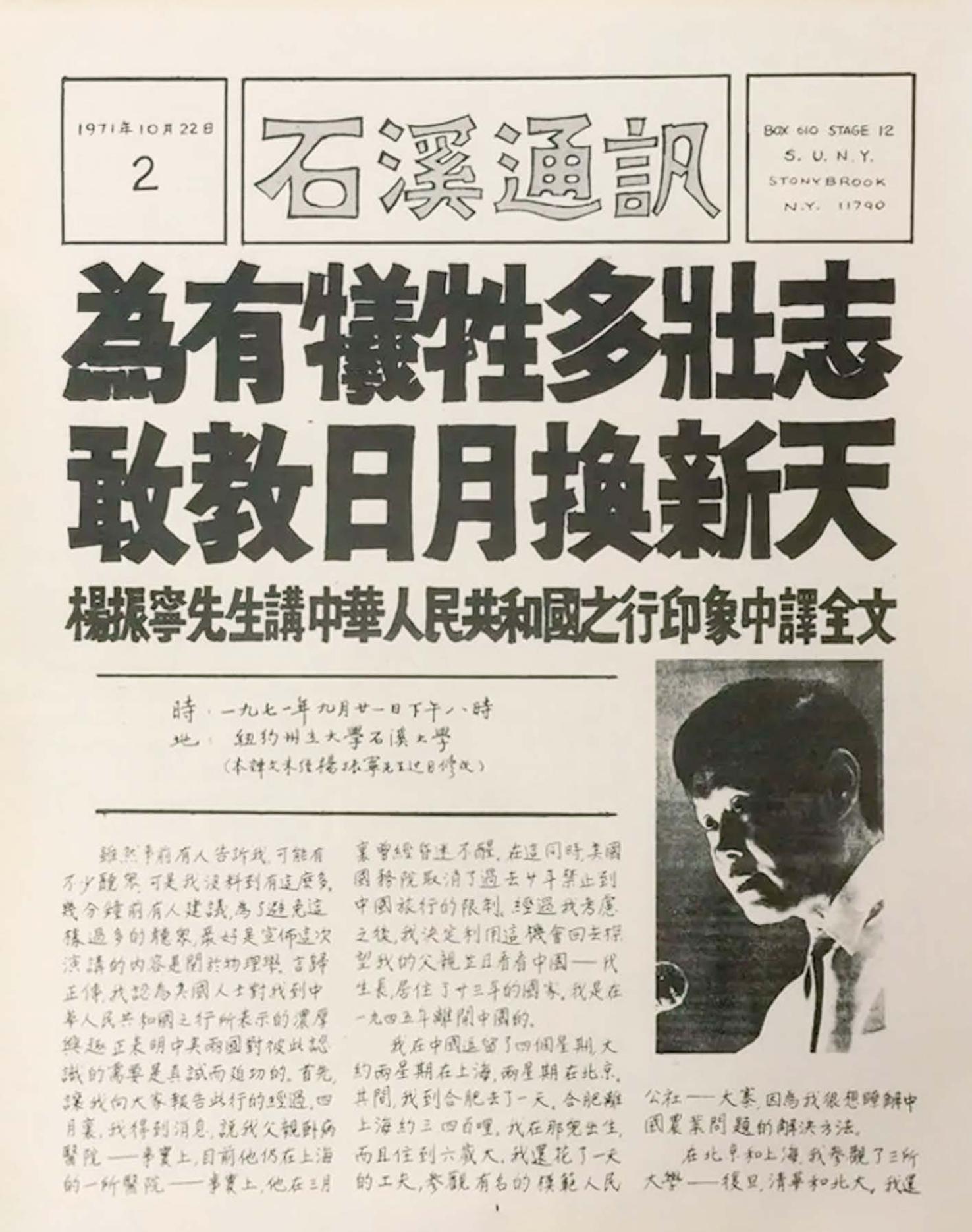

清华大学杨振宁书屋内摆放着一张报纸,记录了杨振宁1971年在纽约州立大学石溪分校讲述的中国之行印象。(本刊记者 陈佳莉/摄)

杨先生在清华大学高等研究中心办公室的墙上有一张裱起来的报纸,记录了他在1971年回中国访问后,在纽约州立大学石溪分校发表的中国见闻演讲。报纸上写着“为有牺牲多壮志,敢教日月换新天”。杨先生特别珍视它。

杨先生当年决定回国居住,一个很重要的原因就是为中国培养物理人才,这也是他晚年的夙愿。作为一位极具洞见的智者,他总能看到中国体制的各种积极因素,看到中国教育的长处。所以,当清华大学物理系主任朱邦芬院士邀请他为大一新生讲授《普通物理》基础课时,他欣然同意。这在当时是很轰动的一件事。

杨先生教的《普通物理》课程一周两次,每次两节课连上,我全程旁听了一学期。杨先生使用了一部广泛使用的教材,但是又不拘于教材。他将深奥的物理概念用通俗易懂的方式娓娓道来,并结合当时的物理学前沿思想,引领这些刚入学的年轻人一步步体验物理学的奥妙。

杨先生还积极组织或参与交流活动。每个星期五的晚上,高等研究中心举办报告会,内容不局限在物理领域,现场每次都挤满了前来听讲的教授和学生。杨先生也很活跃,还和大家一起参加茶歇。

这些场景有助于解释为什么杨先生是“正常的天才”。我所见的他,不是与世隔绝、不食人间烟火的天才,而是入世的、关心社会、热爱生活的学者。

当我离开清华大学时,杨先生嘱咐我和他保持密切联系。我们一直通过邮件频繁互动,我有时也应他之邀去短期访问。2019年11月17日,在应邀拜访杨先生期间,我还陪他出席了未来科学大奖颁奖典礼。

我整理了杨先生2009年在复旦大学与物理系教师座谈的内容,当时的录音效果很不好,但是因为我对杨先生的用词和谈话涉及的背景比较熟悉,所以能保持座谈内容的原汁原味。杨先生讲到,在他小时候,他的父亲杨武之曾经教他鸡兔同笼这一类的问题。过了一年,父亲再问他,他仍然记得。多年以后,杨先生给自己的孩子也讲了鸡兔同笼问题,他们也懂,但是他一年后再问孩子们这个问题时,孩子们已经忘了。杨先生告诉大家,不但要懂一个东西,还要欣赏那个东西,与自己脑子里的东西结合起来,形成一粒小小的种子。

我陆续发表了研究杨先生科学贡献的一些心得,其中很多他认真读过。他很尊重我的独立性。我们还曾共同署名,发表了他关于西南联大的回忆。杨先生的文字功底很好,出版过一些文集,用的都是朴实的文字。

在梳理杨先生的科学贡献时,我深切感受到他一直在追求物理的真与美。我还有很多关于杨先生的研究心得,杨先生建议我去做的一些事还有待完成。我会继续通过文字和他对话,体会他的物理世界的真与美。

《环球人物》记者 于冰

责任编辑:蔡晓慧

责任编辑:蔡晓慧声明:版权作品,未经《环球人物》书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。

我要纠错