2025年10月,杨建邺在湖北武汉家中接受《环球人物》记者采访。(本刊记者 杨皓/摄)

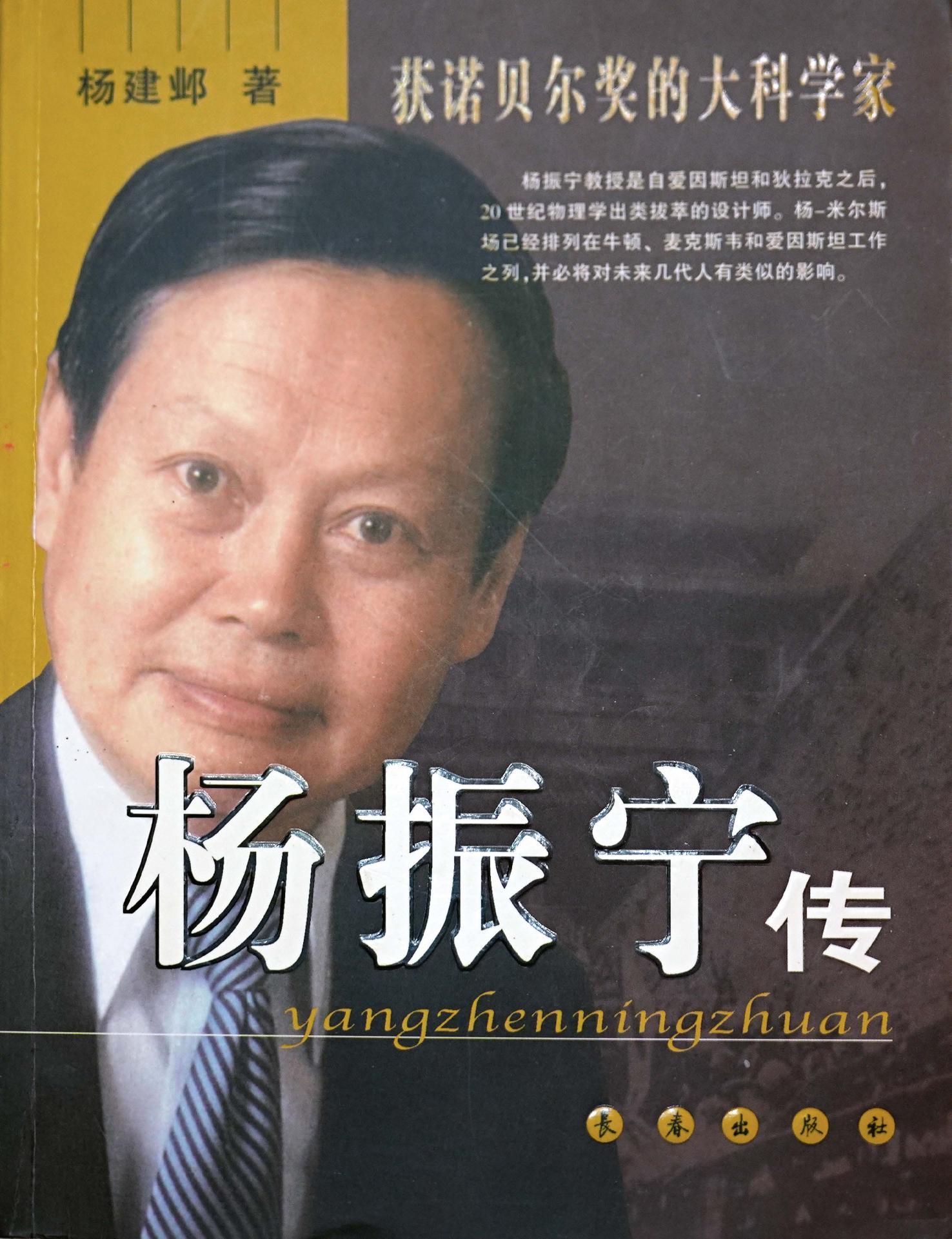

10月下旬的武汉,阴雨连绵,寒气袭人。华中科技大学附近的一处普通民居里,90岁的物理学教授杨建邺坐在《环球人物》记者对面的老式沙发上,素色毛衣,黑框眼镜,面容清癯却精神矍铄,翻看着一本《杨振宁传》。

关于杨振宁的传记有多部,但这一本得到杨振宁本人的高度评价。生活·读书·新知三联书店(以下简称三联书店)前总编辑李昕回忆,有人问杨振宁,如果在两本关于杨振宁的传记中,只有一本能留下来成为传世之作,你希望是哪一本?杨振宁回答,他希望是杨建邺那一本,因为这个人懂科学,对他在科学上的贡献理解更透彻。

写下这本“传世之作”的,正是眼前这位老人。

杨建邺是湖北红安人,1961年毕业于兰州大学物理系,后任教于华中科技大学。他的研究领域是物理学史,先后撰写了《伽利略传》《玻尔传》《爱因斯坦传》《居里夫人传》等多部著作。2003年,《杨振宁传》首次出版,后经过修订、增订、再版,由200余页扩充至约600页。

那么,在杨振宁看来,“立传”该坚守怎样的真实?一位探索宇宙奥秘的科学家,会如何看待自己的身后名?他是否思考过,自己的故事将被如何讲述、又如何被记住?他与杨建邺的故事,或许提供了一种答案。

以下是杨建邺的讲述。

“合适的时候”

为杨振宁先生写一本传记是我多年的心愿。

那是1957年,我正在兰州大学物理系读大二。一天,我们在报纸上看到一则消息:中国物理学家杨振宁和李政道获得诺贝尔物理学奖!

这一消息立刻在我们这群物理系学生中引起极大震动。我还清楚地记得,当时国家发起“向科学进军”的号召,再加上这样一个振奋人心的消息,我们平添了许多学习动力,许多同学把他们两人作为自己学习的榜样。

后来,杨振宁先生的成就愈加受到瞩目,我开始搜寻、收藏几乎所有关于杨振宁先生的文章、报道。杨振宁先生对祖国那种真挚的情感,对父母、老师的敬重热爱和对朋友的坦诚,使我一次次热泪盈眶。

我觉得有责任把这些感动我的东西写出来,于是我开始和杨振宁先生直接联系。我迈出的第一步是邀请杨振宁先生为我主编的《诺贝尔奖获奖者辞典(1901—1995)》一书题词。

1994年12月22日,我收到了杨振宁先生的回信。他虽然婉拒了题词的请求,但把他获得美国鲍威尔科学成就奖的文稿寄给了我——这个奖由美国富兰克林研究所颁发,是北美地区奖额最高的科学奖。他还附上了比较详细的经历和各种获奖、荣誉职位等方面的材料。

两年后,1996年春天,我退休了,决心实现我的想法——写一本杨振宁先生传记。我把这一想法写信告诉了杨振宁先生。那时他还在纽约州立大学石溪分校任理论物理研究所所长。他在回信中告诉我,为他写传记“现在还不是合适的时候”。

于是我一直没有动笔。后来杨振宁先生到我任教过的华中科技大学演讲。我清楚地记得,当主持人介绍杨振宁先生于1957年获得诺贝尔奖时,杨先生立即举手加了一句:“那时我持的是中国护照!”全场听众热烈鼓掌,经久不息。我也十分激动,想写他传记的心情更加迫切。

不久,杨振宁先生病了,而且做了心脏搭桥手术。再后来,我从报纸上得知,杨振宁先生于1999年退休。第二年,长春出版社找到我,希望我写一本杨振宁教授的传记,我犹豫了好久,没有答应。两年后,长春出版社再次找来,我终于没有拒绝。我想,杨振宁先生已经退休5年,时间也到了21世纪,也许是到了“合适的时候”了。

我笔头蛮快,杨振宁先生这本传记半年多就写完了。2003年9月27日,我在西安旅行时,在西安图书大厦看到了我写的《杨振宁传》。我高兴地拿起一本给妻子吴秋芝看:“秋芝,看,《杨振宁传》出版啦!”

本以为和《杨振宁传》的故事到此告一段落,但出乎我意料的是,两三个月以后,归国定居于清华园的杨振宁先生在校内一家书店看到了我写的这本传记,大概他觉得写得还可以(笑),而且由后记里他得知我在兰州大学物理系读过书。巧的是,我的两位同班同学——葛墨林和马中骐先后在石溪分校师从过杨先生,杨先生于是向他们打听了我的情况。

2004年的一天,我接到了杨振宁先生的电话。当我听到杨先生那低沉浑厚的声音时,兴奋得不知道如何回答。杨先生在电话中说,希望我能够到清华大学,面谈我写的《杨振宁传》中一些以讹传讹的错误和其他一些问题。

我立即答应下来。

终止这些讹传

接到杨振宁先生的电话,我非常高兴。原本我很担心没有得到他许可就擅自写了传记,心中十分忐忑。现在杨先生约见我,使我终于放下心来——杨先生没有怪罪我的冒失。

杨建邺家中的照片。这是2004年2月,杨振宁和杨建邺一行在清华大学“归根居”讨论书稿。从左至右分别是:杨建邺、杨振宁、葛墨林妻子秦世芬、杨建邺妻子吴秋芝、葛墨林。(本刊记者 杨皓/摄)

2004年2月5日晚上,我和妻子吴秋芝从武汉坐飞机抵达天津。第二天一早,我们夫妇和葛墨林夫妇一起赶到清华大学“归根居”,在6日下午和7日上午与杨振宁先生交流了近5个小时。

20多年过去了,那次交流的内容我到现在还记得清清楚楚。杨先生对那版传记大致指出以下几方面问题:

一是以讹传讹。有些内容在几乎所有的书中都写错了,但是不知源于何书。于是这些错误一传再传,几乎成了“定论”。杨先生希望能终止这些讹传。

例如,杨先生小时候在清华园和算学系教授熊庆来之子熊秉明是玩伴,后又在昆明重逢。他擅技术,熊秉明擅美术,两人合作捣鼓出幻灯片放给别的孩子看。杨先生70岁生日时,熊秉明送了他一幅立轴,立轴上有一段文字:我们七岁时,你从厦门来到清华园,给我看海边拾来的蚌和螺;今年我们七十岁,你在另外的海滩拾得更奇异的蚌和螺。

“蚌和螺”的典故原本源自牛顿——他曾自喻为一个在海边玩耍的小孩,“不时为拾到比通常更光滑的石子或更美丽的贝壳而欢欣鼓舞”,却对不远处的“真理大海”一无所知。只是后来不知何故,“蚌和螺”的说法在一些记述里被安到了爱因斯坦身上。

我当时并未细究,便原封不动地照搬了这个说法,讲述了爱因斯坦捡拾蚌和螺的故事。杨先生指出:“这是一个以讹传讹的故事。”我查证后感到十分羞愧:明知有问题却不细查,写作态度不够严谨,类似的疏漏其实还有不少。

二是有一些原文的翻译有问题,这个后面再展开说。三是我的行文在语言上啰嗦,有的地方典故使用得不恰当。例如,在写到杨振宁先生的父亲杨武之在芝加哥大学与4位中国同学合影时,我先介绍了这5位学者,又提及他们先后离世,随后便引用诗句:“这正是:无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。”

杨先生建议删掉这段话,起初我并不理解。后来我重读杜甫原诗才恍然大悟——这两句诗虽说有韶光易逝的感慨,但同时又表达了壮志难酬的悲怆,用在5位学者身上的确不大合适。杨先生的文学修养实在让我钦佩。

修订版《杨振宁传》于2004年8月出版。(本刊记者 杨皓/摄)

四是对于书中引用别人的话没有注释,杨先生非常不理解。后来在修订版的《杨振宁传》中,我们全部加上了注释,还因此排查出一些错误。

2004年8月,修订版《杨振宁传》由长春出版社出版。但这是一本比较简短的、科普性质的传记,还不具备很强的研究性。

我继续搜集资料,同时开始研读杨振宁先生研究领域涉及的专业知识,如统计力学、规范场理论等,准备在适当的时候写一本更全面的研究性传记。

杨振宁先生恰好也有同样的希望。他陆续将我难以获取的独家资料寄赠予我,为我的写作提供了关键支撑。

真实更重要

写研究性传记,我遇到的最大挑战,无疑是理解杨振宁先生的学术成就。

我虽然也是物理系毕业,但是学问很浅,而杨先生的东西是很深的。所以每次访谈杨先生前,我会做足功课,这样和他交流时,才能做到对他更了解一点。

我也时常通过电子邮件向他请教物理学方面的问题。他总是很有耐心,而且解释得深入浅出——因为他理解得很深刻,所以他讲起来也比较容易让人接受。

此外,杨振宁先生的记忆力更令人惊叹。但凡我提出想交流的问题,他不仅能清晰记挂,还能精准指出可查阅答案的某本专著、某篇论文,甚至提醒我可向哪位学者请教。

第一版《杨振宁传》里有一处翻译错误。事情讲的是1954年2月,杨振宁先生应普林斯顿高等研究院院长奥本海默的邀请,在普林斯顿做了一个关于规范场的报告。在报告中,物理学家沃尔夫冈·泡利两次打断杨振宁先生的讲话,问到规范场粒子的质量的问题。杨振宁回答后,泡利很不满意。

对于杨先生的反应,我引用的译文是这样翻译的:“我知道自己说错了话,几分钟的犹豫之后,我决定坐下来……”杨先生指出:“我不可能认为自己说错了话。等我查了原文以后再告诉你。”

我很快收到他的邮件:“请你改为‘我吃了一惊,几分钟的犹豫之后,我决定坐下来……’”

后来我看到了原文:I was so taken aback that I decided,after a few moments’hesitation,to sit down.

我查阅了词典,当中对taken aback词条的解释是:“大吃一惊,惊得目瞪口呆,吓了一跳。”杨先生的记忆是准确的。

杨振宁先生待人向来周全,这点在历次访谈中格外明显。我去拜访杨先生都和秋芝同行。她是一名工人,对物理学并不了解。和我聊几句后,杨先生总会特地转过身,主动和秋芝聊她的工作、生活,不让她在一旁感到被冷落。

杨建邺家中的照片。这是2009年7月8日,杨建邺(左)与杨振宁在清华大学科学馆办公室讨论书稿。(本刊记者 杨皓/摄)

2009年7月,我和秋芝再一次去到“归根居”,这一次不仅见到杨振宁先生,还见到了翁帆女士。杨先生显得比5年多前健康多了,当我说出我的看法时,杨先生笑着说:“好多人都这样说,我个人的感觉也是,因为我走路比以前快了。”

果然,那天晚上杨先生夫妇请我们夫妇到清华大学招待所吃晚饭时,他与翁帆总是走得很快,而且他还领我们上一个小山坡再下坡到招待所。在坡顶,杨先生指着坡下面一个不大的院子说:“这就是我读小学的成志学校。”

那时杨先生已经是87岁高龄,但是他的兴致比我还高,吃完晚饭还特地带我们绕到科学楼旁边的王国维纪念碑旁看了一番。

2011年9月15日,北京,杨建邺(左)与杨振宁在增订版《杨振宁传》发布会上。(韦亮/摄 中国新闻社)

2011年9月15日,在北京三联书店总部的会议厅召开了这本增订版《杨振宁传》的新书发布会。那天,除了杨先生莅临现场,数学家丘成桐也应杨先生邀请从台北赶来了。那天我和杨先生没聊什么特别的,谁承想,这竟是我们最后一次见面。

如今想来,杨先生对他人为自己写传记一事,始终带着一份谨慎。我那本传记最初并不合他心意,他在书店看到时应该觉得挺别扭吧。可一旦接受了这件事,他便希望把事实写清楚。

他从没跟我讨论过这本传记的基调与风格,也没提过要求或期望。他不在乎别人怎么评价,更在意事实是否准确——这份对真实的坚守,更显珍贵。

《环球人物》记者 刘舒扬

更多精彩内容

责任编辑:蔡晓慧

责任编辑:蔡晓慧声明:版权作品,未经《环球人物》书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。

我要纠错