开放式的玻璃橱窗后,几台智能烹饪机器人有条不紊,承担厨师、分菜员、收银员等多项工作,450名员工只需排队十几分钟便能吃到分量有保障、味道香喷喷的中餐……这是成都医学城园区内的成都海科机械设备制造有限公司(以下简称海科)员工食堂的场景,餐饮标准化、自动化、智能化,已经成为现实。

这套在西南地区领先的智慧餐厨系统,就是海科的代表性作品。深耕温江20余年,海科完成了从造“大炒锅”这样的单一产品,到打造单体智慧餐饮设备、食品工厂智能化生产线的蝶变。为设备注入“灵魂”,是海科人的浪漫;为绿色食品产业转型升级提供助力,是海科人肩上的责任。浪漫与责任之下,海科已是温江产业“建圈强链”行动的重要成员。

海科智慧餐厨场景

深耕技术,让制造变“智造”

古往今来,技术变革始终是推动产业结构演变的重要力量。对海科来说,技术演进是发展的核心。

背靠员工食堂的三层现代化生产车间,诠释着海科所有的梦想与努力。一楼的自动化生产线,机器转个不停,源源不断为二楼和三楼的生产线输送切割好的配件,在技术人员严谨周密的组装下,一个个客户定制的食品装备落地新生。

“当前公司已助力超2000家企业顺利投产5000余条生产线。”海科副总经理刘阳杰介绍,当这些生产线进入客户的工厂,便会成为火锅底料、酱料、中式酱卤肉、酱腌菜制作的一把好手。而让整条生产线具备生命力的,是海科自创的软件系统。

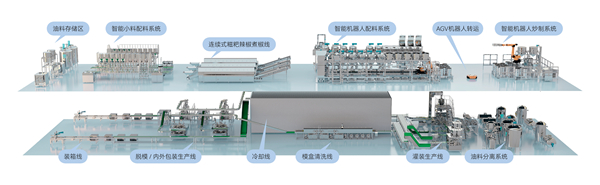

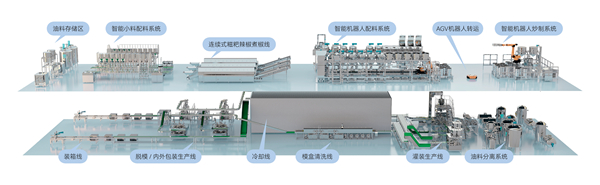

火锅底料智能生产线

“我们花了近4年时间进行软件开发和整体设定,让生产线上的工业机器人在每个环节各司其职,形成良性互动。这些机器人可当操作工、运输工、监测工,为企业节省了人力成本。”

聊起公司具有自主知识产权的技术,刘阳杰总是滔滔不绝。这背后的底气,是110余人的技术团队,人员总数几乎占了全体员工的1/4。

海科要将每年5%以上的营收投入到这支团队,给了他们不断壮大的有力支撑。“除了不断激发内生动力,我们还长期与四川大学、西南大学、西华大学、四川省食品发酵研究院等高等院校和科研机构进行技术科研合作。”刘阳杰说,在技术的不断精进下,近3年来,海科交付40余项超千万级项目,使用超过500余台机器人(含AGV机器人),帮助多家知名企业打造了智能数字化工厂,带有“大脑”的生产线高效运转,成为食品制造行业中一道亮丽的风景。

成都医学城A区

深耕技术,让制造变“智造”,海科用自身实践交出了满意答卷。放眼温江,技术创新的脚步,也正愈发加紧。自温江把企业“专精特新”发展纳入先进制造业发展“十四五”规划后,区内创新平台林立,建有航天烽火、百裕科技、百利药业等国家级企业技术中心3家,成都印钞、雷迪波尔等省级企业技术中心30家,飞亚航空、恒芯科技等市级企业技术中心18家。此外,企业上云、用云和智能化改造步伐加快,2022年,11家智能工厂、数字车间在温江焕然新生,成为先进制造行业的新引擎。

截至2022年,温江区共培育“专精特新”企业80家,海科位列其中。“专精特新”,代表的是一家企业的专业化、精细化、特色化及新颖化,于海科人而言,这样的理念贯彻始终。在海科,大家心中都有个心照不宣的事实:公司资金总感觉“不够用”,因为一有营收,董事长就会拿去继续搞技术研发。坚守至今,所获UL认证、CE认证等国际认证以及国家专利400余项,是海科最引以为傲的成绩单。

多方合力,打造“王牌”产品

很多人不知道,“科技感”满满的海科,是靠一口“大炒锅”起家的,用术语说,就是生产大锅、大灶、大储存仓等供食品生产使用的单一产品。

上世纪90年代,温江引入了康师傅、统一、娃哈哈等诸多食品制造企业,土生土长的温江人郑友林,看到了在家乡大展拳脚的机遇。2002年,他一手创办起海科机械设备厂,10余人的创业团队,在700余平方米的工厂里,为上游食品制造企业输送产品,播下的创业之种,随着当地食品制造业资源的不断丰富,也逐渐生根发芽。

进入21世纪,随着食品行业飞速发展,大锅大灶已不能满足其发展需求,自动化生产线的打造势在必行。郑友林再次抓住时代机遇,在2006年注册成立公司,海科应运而生,随之新生的,还有从单一产品打造向全流程生产线打造转移的创新理念。同年,海科成立研发部,开始技术创新之路。

海科公司内景

努力终有回报,在一项项技术成果落地的滋养中,2015年,海科销售额破亿,那时,与海科同命运、共奋斗的每一位员工,都高兴坏了。

但海科向上向前的步伐并未就此停止,助力中国食品制造业向数字化、标准化集体转型,是其下一个目标。为此,海科开展了跨界取经,刘阳杰介绍道:“食药、化工、汽车等行业的智慧化改造,早于食品制造业,所以我们将它们的关键技术和生产统筹能力进行了学习和嫁接,结合海科在食品工艺装备的技术基底,成功把工业机器人引入食品制造业各个环节中,通过软件下指令,传输带进行有机串联,实现了整条生产线智慧化。”

海科阔步前行的路上,政策也一路相随。“就去年来说,各项政策支持达200余万元,为我们的技术创新带来了更多底气。”海科董事长助理高瞻说。

如今,在政策的大力支持下,智慧餐厨、智慧工厂、央厨预制菜调理等创新技术服务,都已是海科的王牌,助力食品行业全面迈向工业4.0时代。在不断向数智化靠拢的探索中,海科“食品智慧工厂整体解决方案服务商”的名号在行业内越来越响。

海科数字化智能炒菜系统

与海科同样有获得感的企业,在温江还有很多。近年来,温江以中小企业“专精特新”发展为中心,致力于当好企业发展“店小二”,对“专精特新”企业持续给予政策、金融支持,并在产业上下游对接、用能、用地等方面第一时间为企业纾困解难,优质的服务让企业把这里当成“放心港”。

一直关注、支持海科成长的温江区新经济和科技局的工作人员,也深深为企业根植本土、致力科研的精神所感动,“在企业发展过程中,我们不断匹配政策和资金,助力企业不断走向自动化、数字化、智慧化。”

进“圈”强“链”,创写城市未来

在海科员工食堂玻璃橱窗上方,有一条长长的屏幕,其中左侧所写的“至少有一半中国人尝过海科制造的味道”格外引人注目,右侧琳琅满目的合作品牌耳熟能详,有无穷、海天、海底捞、申唐、名扬……与各大品牌的深度合作,让海科的身影随品牌的渠道网络走入千家万户。

在消费者的舌尖得到满足的同时,借助海科技术力量实现长足发展的企业同样喜不自胜。

着眼温江,当前共有20余家食品企业的生产线是由海科研发定制。四川天味食品集团股份有限公司(以下简称天味食品)是其中的典型。作为拥有“好人家”“大红袍”等畅销全国品牌的复合调味料生产企业,2022年5月,海科为其定制的智慧工厂正式投产。

在天味食品的智慧工厂中,你可以看见自助配料的机器人、均匀慢熬的智能炒料系统、储存运输产品的智能仓储系统……从生产过程到包装、清洗,全部实现智能化。刘阳杰介绍,在全流程自动化制造和100%数字化管控的基础上,他们从根本上解决了食品安全、产品品质、风味稳定等行业痛点,“不仅如此,智慧工厂的建成帮助天味食品至少节约了80%的人力成本,实现年产值超20亿元。”

工业机器人助力生产更高效

成都圣恩生物科技股份有限公司2.6万平方米的智慧工厂,是海科的另一杰作。在产销协同、智能排产、原料追溯的技术加持下,每天,多达82吨复合调味品在这里生产打包,被销往全国各地。与此同时,车间员工的工作环境也得到极大改善,告别了高温、油烟等问题的困扰。

作为“幕后推手”,海科深知,这一切既是成绩,也是责任。“绿色食品产业转型升级还有很长的一段路要走,我们要做的,就是不断前进,不断推动产业的数智化。”刘阳杰以马拉松来比喻这段旅程,“在没有成熟经验可借鉴的前提下,很多时候是一个人默默地在前面跑,虽然很疲惫,但只要咬牙坚持,一定能够到达胜利的终点。”

如今,海科这名马拉松选手,通过扩大产能、持续提高设备科技含量,不断为推动温江绿色食品产业链上、下游协同发展贡献自己的力量。

2023年初,温江食品产业迎来好消息:2022年规上工业企业税收4.75亿元,成为全区工业规模最大、效益最好的支柱产业。

创新风头劲,因时而动,借势向上,从“大炒锅”到智慧工厂,海科一步步向前的足迹,也印证着温江以创新为驱动,不断推动绿色食品产业转型升级,实现高质量发展的优质路径。

温江绿色食品产业生态圈的这则故事,正在区内更多的“圈”与“链”中上演。

2022年,温江印发《温江区实施产业建圈强链行动推进产业高质量发展工作方案》,明确主动融入成都都市农业和绿色食品、医药健康、人工智能、新消费产业等产业生态圈,围绕创新药、高端诊疗、高端医疗器械、人工智能、现代种业、绿色食品、活力新潮消费、运动休闲消费、文化旅游消费等重点产业链的关键环节、关键技术重点发力。

随着方案的“指挥棒”舞起,聚焦产业建圈强链,温江积极开展重大项目攻坚大会战、招商引智大会战等工作,竭力引导优质项目、人才资源、创新要素向重点产业链加速汇聚,推动创新链、产业链、人才链、资本链深度融合,探索产业生态与创新生态深度融合的新路径。

在营商环境不断优沃的土壤上,温江区内像海科一样踊跃创新企业,如“吃掉噪音”的正升环境科技股份有限公司、专注人工智能和大数据的成都古河云科技有限公司、利用生物有机肥精准改造土壤的四川中农润泽生物科技有限公司等,正乘风而上,不断转型升级,追寻新一轮科技革命和产业变革的前沿趋势,夯实可持续发展基底。

近日,《成都市产业建圈强链2023年工作要点》印发,提出加快构建“链主企业+公共平台+产业基金+领军人才+中介机构”产业生态体系,大力培育“上规、上榜、上云、上市”创新型企业集群。

“施工图”已部署,温江蓄势待发。

温江区经济和信息化局相关负责人介绍,2023年1至5月,已成功培育创新型中小企业106家,已组织46家企业申报“专精特新”中小企业、组织16家企业申报“专精特新”小巨人企业。接下来,将继续围绕重点产业链上下游“强链”“补链”开展梯度培育,形成链主龙头企业引领、链属企业配套协同的发展生态。并切实加强对优质中小企业梯度培育工作的组织领导,加大政策扶持力度,强化监测分析,提升服务质效,不断提升中小企业的总体发展质量,引领重点产业实现高质量发展。

产业是发展的根基,城市想要高质量发展,产业建圈强链行动是必然选择。进“圈”强“链”,温江正拾阶而上,跑出激情、跑出加速度,创写城市美好的未来。

更多精彩尽在《环球人物 · 温江 一座为你留灯的城市》特刊线上版,点击阅读↓↓↓