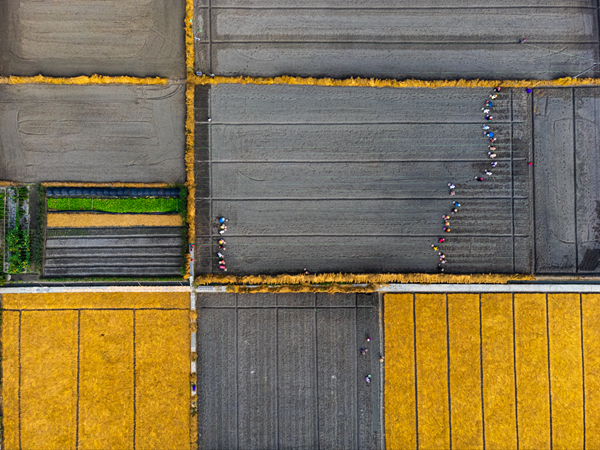

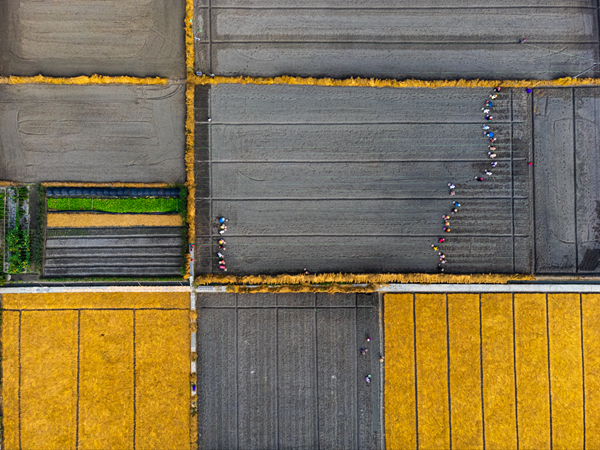

温江稻蒜轮作示范园

在西南作物基因资源发掘与利用国家重点实验室,青年副教授冯宣军正在观察一份抗病玉米材料的长势;在温江农高园现代水稻科技集成创新和应用试验基地,育种专家朱军站在田埂上,思索着新种植技术的推广;在川农牛科创农庄,“新农人”刘可成忙着给从外地来的企业负责人对接优质牧草专家、技术资源。

春耕时节,成都温江的田野上,已开启新一年的忙碌。发掘种质资源,选育优良品种,赋能产业发展……从现代都市农业着笔,温江为奋力打造“天府粮仓”书写新答卷。

科研攻关,为育一粒良种

4月,旭日初升,西南作物基因资源发掘与利用国家重点实验室内外,科研人员步履匆匆。

冯宣军在显微镜下观察转基因抗病玉米材料的相关性状。

在这里,还有不少像冯宣军一样的科研工作者。这座国家重点实验室由四川省与科技部共同建设,自2021年在温江揭牌以来,已吸纳多名国家级人才在此从事农作物基因资源发掘利用工作。

西南作物基因资源发掘与利用国家重点实验室培养室

在过去,由于实验设备缺乏、科研力量分散等因素,种业科研资源难以“攥指成拳”。“实验室正式挂上‘国字号’的招牌后,无疑为我们创造了更好的科研环境。”冯宣军说,如今,实验室内有先进的分子育种设备、超6万份种质资源的“种子银行”,由老中青三代组成的研究队伍,在此能实现育种“卡脖子”技术的联合攻关。

强有力的技术、资源支撑,让冯宣军的科研劲头更足了。

他和团队成员利用普通栽培玉米B73、Zheng58与野生种小颖玉米、二倍体多年生大刍草进行杂交及多代回交,获得了三个稳定的大刍草基因渐渗系。“我们在用这三个群体进行穗腐病抗性鉴定时,惊喜地发现了2个产量——抗性协同位点。通过基因编辑手段,该位点的应用可能改变现代玉米抗病性弱的缺陷,还能提高产量。”冯宣军兴奋地回忆道。

冯宣军在试验田里

“目前,我国玉米平均一亩地的产量大概在800—900斤,国外是在1300—1400斤左右。”冯宣军列出这样一组数据,“如果靠传统育种,要大幅提升我国玉米的亩产量、赶上国外种业的先进技术水平,需要很多年。但通过基因编辑技术,我们完全有可能实现快速赶超。”

在不断努力下,一个个喜讯从这座充满希望的实验室传出。

2021年初,由四川农业大学国家重点实验室主任陈学伟教授主持完成的“水稻广谱抗病的分子遗传基础研究”,为防控水稻“癌症”提供了全新路径。

同年7月,玉米基因ZmLIP2及其应用发明专利获得授权,为现代玉米提高非生物胁迫耐性,带来了更多可能。

…………

冯宣军说,未来,一旦有了明确的政策支持,他们就能把实验室里的这些基因研究成果,大规模地应用到农业育种当中。

他和同事们相信,这天很快就会到来。届时,一粒粒良种将“走”出实验室,在天府大地上茁壮成长。

“今后,我们将继续瞄准作物优异基因资源发掘、作物与有害生物互作、作物环境响应与生理、作物种质创新与品种设计四大研究方向,把实验室打造成在国内外具有重大影响力的科技创新平台和人才培养高地。”实验室主任陈学伟谈道。

夜幕降临,实验室内灯火通明。一代代育种人正不断寻求技术突破,为提升我国种业核心竞争力贡献力量,让中国人的饭碗牢牢端在自己手中。

扎根田野,种出一片希望

如何让农民把“饭碗”端得更稳?十年前,四川农业大学水稻研究所副教授、水稻产业技术研究中心主任朱军,开始在功能稻中寻找答案。

优质水稻的短缺,在过去制约着我国水稻产业的发展。朱军敏锐地抓住这一点,和团队成员进行探索性尝试。

“没有优异的种质资源,很难培育出优良的新品种。”朱军说,通过广泛搜集,团队最终筛选出了长型香米、稻海1号这两个种质资源,并以此为基础开始尝试培育。

之后的7年里,朱军都泡在实验室和田间,看着水稻拔节又抽穗。为了缩短育种时间,他和同事在四川、海南两个育种基地,利用两地不同的时空与气候差异进行穿梭育种,显著提高了育种进程。终于,在2021年,他精心培育的品种 “象牙香”走向市场。

朱军在试验田里

“‘象牙香’米质达到了国家水稻一级米标准。同时,它有天然的茉莉花香,颜值高、品质好,具有广阔的市场前景。”之后的日子里,团队不断提升“象牙香”的产量、抗病性等,又成功育出了10余个香米品种。

好的水稻品种有了,又该怎样在农户中间快速推广?

2021年9月,由成都现代都市农业产业技术研究院与高山村合作建设的环川农大成果转化区重点项目——“川农牛科创农庄”,在温江区万春镇高山村投入运行。

依托科创农庄建立的契机,当年年底,朱军和4位同事带着10余名研究生,一头扎进高山村,建立了“温江农高园现代水稻科技集成创新和应用”试验基地。

农高园现代水稻科技集成创新和应用试验基地

“高山村,是温江区传统稻蒜轮作地区。我们要做的,就是研究这里大蒜(轮作)的季节性生长特征、土壤肥力改变影响等,寻找匹配更适宜的品种和种植技术。”朱军介绍。

不久后,“象牙香”的种子撒遍了高山村的田间地头。

聊起“象牙香”,高山村10组村民彭明芳乐得合不拢嘴,“这款高端型水稻品种口感好,品质好,普通水稻品种单价两三元,它的市场价格能达到10元到12元,而且不愁销路……去年有村民把米拖到城里小区去卖,隔三岔五就是500斤,9月才收的几千斤谷子,到国庆节就卖完了。”

改种“象牙香”带来的经济收益,高山村的村民看在眼里,乐在心里。专家每年有半年时间住在村里,也让他们更觉安心。

朱军用手指了指脚下的土地,信心满满地说:“今年,我们还打算在这开展‘水稻大蒜免耕直播’种植技术,如果成功,不仅可以增加土壤肥力,还能降低农户种植成本。”

稻种“闯”出一片天,红七星大蒜远销省内外,“鲜食玉米”打开新市场……目前,温江已形成以水稻、大蒜、油菜等品种为主导的优势种业,生猪等畜牧育种也在稳步向前。

“天府粮仓”温江万亩稻蒜产业园

种子是农业的“芯片”,耕地是粮食生产的“命根子”。朱军说,唯以粒粒良种实现粮食丰产优产,让更多的农民在土地上看到希望,田野才会更有希望。

科技赋能,结出“产业之果”

从朱军所在的试验基地步行10分钟,便抵达了川农牛科创农庄。

农庄内富有设计感的时尚建筑,以及简约雅致的园艺风格,与数字田园里的欢笑声,交相辉映。没人能想到,这里曾是废弃的养猪场,如今摇身一变后,成了高山村的“科创引擎”。

“整个农庄最核心的部分,都在这个‘科创云超市’里了。”川农牛科创农庄负责人刘可成热情地当起了向导。

走入“云超市”,信息互联的智能平台,可容纳百人的环形教室,品类繁多的种子样本,川单99玉米、川康优大米等特色农产品映入眼帘。“所有川农大和全国各地最新的农业技术成果和信息都汇集于此,有的是实体呈现,有的是相关信息上传到云平台,农人、专家、农企共享。通过乡村振兴云课堂、云问诊,深藏在实验室的科技、产业链资源与各现代农业经营主体对接。”刘可成难掩自豪。

“此外,我们还会定期举行资源对接会,科学家们在会上发布最新科研成果,政府、企业自行选择符合需求的项目,进行洽谈合作。”刘可成补充道,“在这里,缺优质种质资源、缺技术设备、缺项目、缺资金,都能得到解决。”

一个小小的科创农庄,让农户、农企、地方需求与专家服务得到了更好匹配,也让更多更好的农业资源在四川乃至全国加速转化。

作为“第一个吃螃蟹”的村子,高山村便是最好的印证。

2021年秋,该村村集体经济牵头领办了见山农业新型发展有限公司,承接农高院所科研成果转化,开发优质农产品试种、生产、加工、包装、仓储、物流、营销、农创文旅融合发展的全产业链。“目前,我们已孵化出‘稻见’大米、蔬菜,‘黑蒜’等名优产品,为村集体增收60万元,产值上百万元。”高山村党委书记颜泽菊欣喜地说。

温江黑蒜

农产品打响了知名度,新的消费场景开始涌入:从富农开心田园,到“见山·萤火虫”露营基地,再到新农人直播,亲子研学、露营聚会、直播带货等产业链日益丰富,村子人气爆棚。

依托川农牛科创农庄,以“链”强“芯”的变化还在上演。

多个农业科研资源聚集在温江开展科研育种。其中,与五粮液集团、荃银生物等合作的2000余份水稻育种材料、100余个杂交稻新品种筛选和试验已落地。

建成全国首条农业行业公链,以商品化导向推动农业科研成果转化,以“川农牛”为品牌建立全产业链集成服务体系,旗下“川字号”绿色粮油、安全肉蛋等100余种产品已成功进入盒马鲜生等大型商超。

按照“科技研发在温江、成果转化覆西部”的思路,推动温江市场主体与四川凉山、重庆巴南等地现代农业园区紧密合作,巴南数字农业科技园、凉山安宁河现代农业硅谷等项目成功落地,成都都市圈、成德眉资同城化发展和成渝地区双城经济圈建设提速。

……

乡村发展有了好前景,更多的年轻人才、创客也想加入。

“目前,我们的乡村振兴领军人才培训计划,已累计培训6500余人次。”刘可成笑着打趣道,“未来,如果有1万个像‘刘可成’这样懂农业、有资源、会推销的‘农业CEO’,那咱们的乡村发展就不用愁了。”

攻关一颗“芯”,育好一粒种,做强一条链,深化“校院企地”联动,温江正以蓬勃之势,在西南地区乃至全国的土地上,绘下种业振兴、乡村振兴的宏图。

目前,温江正加快创建国家农业高新技术产业示范区,聚焦擦亮四川农业大省金字招牌、打造新时代更高水平“天府粮仓”、建设超大城市“米袋子”“菜篮子”科技样板,打造起农业领域的创新高地、产业高地和人才高地。

春日融融,鱼凫大地,微风拂过绿野,万物正以茁壮生长之姿回报着阳光和雨露。

更多精彩尽在《环球人物 · 温江 一座为你留灯的城市》特刊线上版,点击阅读↓↓↓