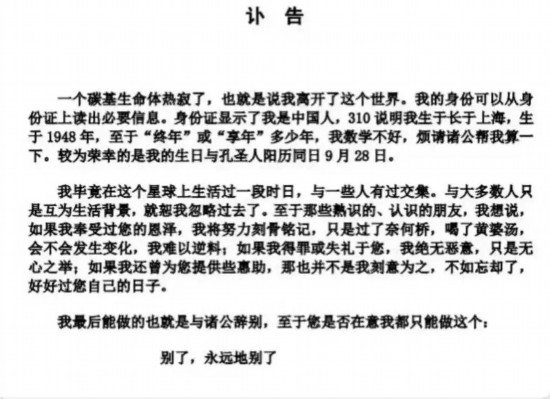

“一个碳基生命体热寂了

也就是说我离开了这个世界

……

我最后能做的也就是与诸公辞别

别了,永远地别了!”

近日

华东师范大学国际汉语文化学院

副教授毛世桢

生前为自己撰写的讣告

引发关注

这篇讣告仅有短短300多字

举重若轻的讲述

恰似其人格的终极注脚

让人感叹这是“一个浪漫的人挥别世界”

在幽默中超越生命的局限性

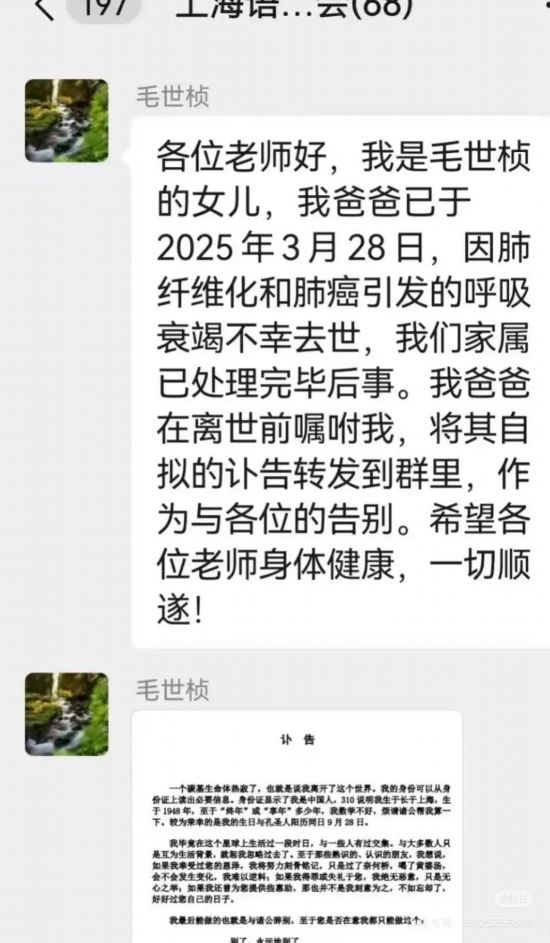

清明节假期期间,毛世桢的女儿用父亲的微信账号发布了他离世的消息:3月28日,毛世桢因病不幸去世,按照他生前的嘱托,现将他自拟的讣告发出,作为与世人的告别。

在这篇自拟讣告中,毛世桢没有提及自己的学术成就、职业头衔,仅仅是通过身份信息,简述了自己“中国人”“生于长于上海”“生于1948年”等信息。对于自己“享年几何”,他却自称“数学不好”请人帮忙计算,以此轻松化解了死亡的沉重感。

随后,他和生前有过交集的人一一进行告别,表示会努力铭记朋友的帮助,请求曾得罪之人的原谅。对于这样的辞别,毛世桢认为这是他最后能做的事情,无论朋友是否在意,他都只能“永远地别了”。

没有华丽的辞藻,没有生前的功勋,只是平淡的讲述,真诚的告别。从这篇短短365字的讣告中,人们读出了这位教授的洒脱、淡然与谦逊,看到了其通透的人生观,也感受到一位学者在幽默中完成对生命局限性的优雅超越。

平和的一生

4月7日,记者联系华东师范大学国际汉语文化学院,工作人员徐女士向记者证实,这份讣告确实是毛世桢先生自己撰写的。对于“给自己写讣告”这种事,徐女士说,确实很少见。

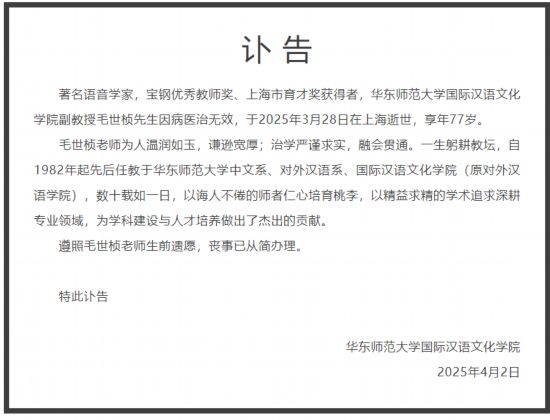

华东师范大学发布的讣告中还提到,遵照教授遗愿,丧事已从简办理,未举行公开追悼会。

“我知道(毛世桢去世)这件事的时候蛮震惊的,我感觉毛老师音容宛在。” 徐女士说,她和身边的同事现在仍是“悲绪未平”,“他家人默默把事情全部都处理完了之后,才来告知大家。毛老师是一位非常好的老师,淡泊名利、宁静致远。”

公开资料显示,毛世桢是我国著名语音学家,宝钢优秀教师奖、上海市育才奖获得者,华东师范大学国际汉语文化学院副教授,他曾任国家语委“普通话水平测试”专业指导委员、《普通话水平测试大纲》学术委员,上海市语言文字工作者协会副会长、“朗诵水平等级考试”专业委员及大纲编委等。著有《汉语趣说丛书:汉语语音趣说》、《对外汉语教学语音测试研究》(主编)、《对外汉语语音教学》等。

此前,毛世桢在接受专访时曾说自己“有一个遗憾,就是没有好好吃过苦”,“你们知道印象画派吗?色彩是颜料的叠加,越加越黑,而光的叠加则会越来越明亮,这些都是从吃苦的实验中得来的创作。”

对于自己的学术成就,毛世桢也十分谦逊,认为家人比自己更优秀。不过,他认为“至少自己是平和的”——

“我一直认为,求仁得仁。当然也要讲求战略,就像围棋那样,有一句话是,‘金角银边草肚皮’,也就是说,先布点再去充实,不要操之过急。诸葛亮的《诫子书》中说‘夫君子之行,静以修身,俭以养德,非澹泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。’其实也就是一个字,静。”

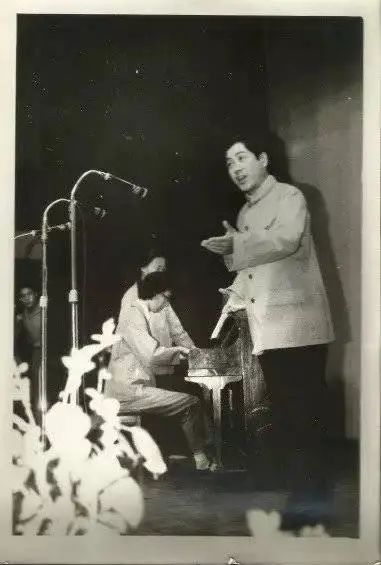

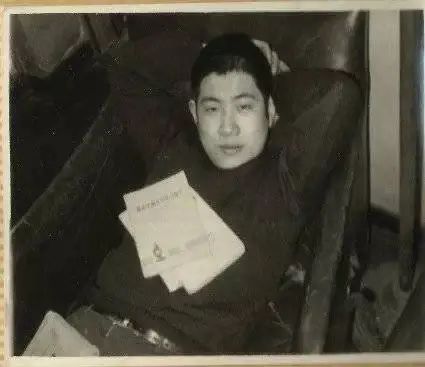

毛世桢年轻时合唱领唱。图源:华东师大国际汉语文化学院

除了学术研究外,毛世桢在生活中也是一个多才多艺的人。他在学院联欢晚会上的朗诵,让师生印象深刻。“身板笔直,神采奕奕;其诵诗也声若润钟,覆盖全场,细微可辨。”

此外,毛世桢也热爱音乐。他喜欢德国古典主义作曲家约翰内斯·勃拉姆斯的音乐,而勃拉姆斯最具代表性的杰作之一《德意志安魂曲》,在安魂曲音乐中有着特殊地位,被认为“赋予死亡以抚慰而非恐惧。”

毛世桢热爱音乐的纯粹、热情和灵动,正如他给世人留下的印象:这是一位对教育和音乐有着纯粹的热爱,在生活中平和淡然,却时刻充满着灵性的老师、长者和朋友。

充满烟火气的老师

曾教导学生“一定要尊重自我”

自1982年起,毛世桢先后任教于华东师范大学中文系、对外汉语系、国际汉语文化学院(原对外汉语学院),数十载如一日,为学科建设与人才培养作出了杰出的贡献。

《收获》杂志编辑部主任叶开,在1987年进入华东师范大学中文系学习,他为毛世桢撰写的诔文中提到,虽然与毛世桢老师不熟悉,但自己对他的印象很深刻,“他的形象非常讲究,感觉爱穿黑(皮)夹克,戴领带……一双眼睛目光炯炯。”

毛世桢和爱人都曾是华东师范大学的学生,当年,爱人曾被分配到西藏工作,而他已确定留校任教,很多人都反对他们的婚姻,“但我还是坚持选择了她”。人们总说相爱容易相守难,但毛世桢和爱人几十年的相濡以沫、互相扶持、共同经营,书写了一段令人羡慕的爱情故事。每当提起爱人,毛世桢的脸上总是洋溢着笑容。

华东师大毕业生王晓云回忆起大学四年的经历,印象最深的当属教授现代汉语课的毛世桢老师:“他上课深入浅出,偶尔还会跟我们聊些家常,让人感受到他是充满人间烟火气的、最可爱的老师。”

毛世桢年轻时的照片。图源:华东师大国际汉语文化学院

任教时,毛世桢总是教导年轻一代“只要觉得还有时间就去学,但切忌浅尝辄止,一辈子一定要有一件东西浸在里面,也一定要尊重自我。”

来 源丨央视网综合华东师范大学国际汉语文化学院、大皖新闻、中国青年报、封面新闻、新民晚报

责任编辑:高玮怡

责任编辑:高玮怡原创精选