2021年5月在【荣庆学堂】项目的录制中,我与本院的优秀青年演员张暖、张欢汇报彩排了时剧《打花鼓》。司鼓孙凯,主笛刘天录。在各部门同仁的密切配合下,这出首演于北昆舞台的小戏,得到了诸位专家老师及同仁的高度赞扬。对我来说更是一次极为特别,终身难忘的学习经历。

这出戏的授课老师是我父亲。早在青年时期,父亲便向“传字辈”的刘传衡老师学习了《打花鼓》。

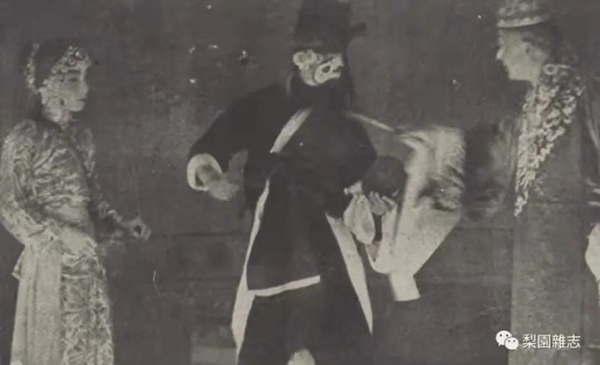

王传淞饰鼓郎 刘传蘅饰鼓婆

王传淞饰鼓郎 刘传蘅饰鼓婆 后来又得到擅演此剧的京剧名家冯子和之子冯玉增先生的指教。上世纪80年代中后期,应北昆之邀,父亲曾教授乔燕和、王宝忠等老师此剧,可惜没有彩排。

80年代父亲与剧组成员的合影

左起:陆焕英、不详、周世琮、王保忠、乔燕和、郭翀岳

80年代父亲与剧组成员的合影

左起:陆焕英、不详、周世琮、王保忠、乔燕和、郭翀岳 今年此剧被纳入【荣庆学堂】项目中,时隔三十多年,父亲再次向北昆演员传授此剧,使这出罕见于昆曲舞台之上的小戏有机会重焕风采。卫东师哥听说此事,特为我找出当年北昆油印的曲谱,还有各种相关的文字资料与老剧照。优秀青年编剧丁嘉鹏也为我提供老剧本以供参考。

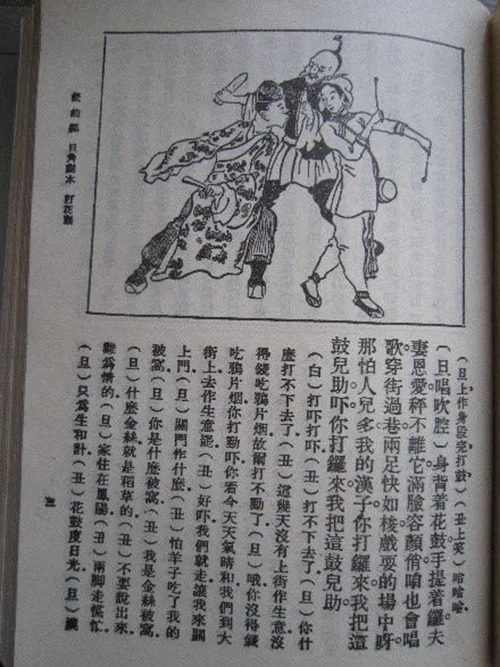

《打花鼓》一剧盛行于民国时期。与《荡河船》等戏同为南派的滑稽杂剧。《缀白裘》六集卷一中亦有收录。此剧曲调轻松,唱词诙谐,采用的是与脍炙人口的民歌《好一朵茉莉花》非常相似的【仙花调】,朗朗上口。表演自然生活,颇受观众欢迎,为昆弋、皮黄戏班长演剧目。但因属玩笑戏,原本中有许多低俗不堪的词句和情节,颇有轻贱艺人之感。

在父亲的提议下,我首先对剧本进行净化修改,并将大公子调戏花鼓女,鼓郎疑心二人有染,对妻子辱骂厮打等情节删除,改为夫妻二人在大公子家演唱之后,大公子欢喜不已,约定二人改日再来表演。夫妻卖艺半日饥渴劳累,但为生计,仍然奔波于街巷之中。这样处理,极大地提升了本剧的艺术格调,也更符合当下的价值取向。

其次,《打花鼓》在昆班原为歇工戏。花鼓女虽身背花鼓,但只是配合身段简单的打几下。鼓郎也以插科打诨为主。在重新排演此剧时,父亲提出要丰富提高旦、丑的技巧难度,以此增加此剧的可看性。我便根据【仙花调】与贯穿全剧的【老八板】曲牌,设计了一套节奏跳跃欢快的鼓点,包括从未在戏曲舞台上出现过的单、双手盘耍、抛接鼓键技巧,以及各种花梆子、碎步、控腿等,还有丑行的单腿控蹲,矮子步,转身抛接小锣等技巧。父亲又为花鼓女与鼓郎;花鼓女、鼓郎及大公子(包括两个家院),设计了许多趣味横生的合盘身段、群像造型等。排练时,母亲又提出了一些非常好的修改意见,让表演细节更加合理、出彩。

左一起:张欢、于航、张暖 后:李恒宇

左一起:张欢、于航、张暖 后:李恒宇

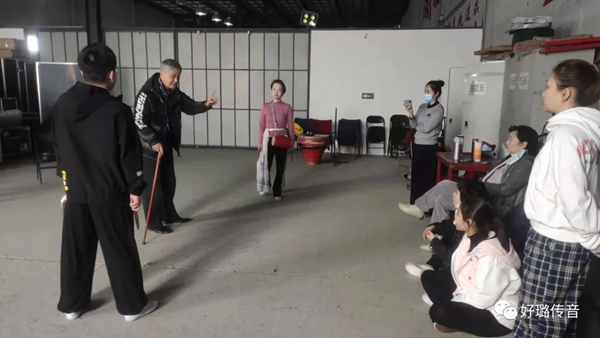

汉剧《打花鼓》

因为很多年轻演员从未听说这出戏(其实汉剧的《打花鼓》非常出名,京剧版便是移植的汉剧,所以曲调与昆班不同)。在公布教学剧目后,便引发了大家的好奇心。所以原定只有几人,最后竟有十几名花旦和丑行演员在剧组学习。由此可见年轻演员对于学习,继承传统剧目怀有极大的学习热情。为了保证教学进度,父亲提前传授给我。待开课后,我先负责教会大家全剧唱念,再与父亲下课堂,分别教授花鼓女与鼓郎、大公子的身段。就这样,我在剧组中既是学员也是助教。父亲古稀之年,仍旧一丝不苟,一遍遍的为丑行演员示范教学。年轻演员深受感动,更加认真的投入到学习之中。他们好学的精神令我感动。

在服装问题上,我们希望复原老戏的味道。年轻的大箱倌潘若望,特地找出了几套颜色淡雅,绣工精细的老戏服。尤其是花鼓女的银灰绣花坎肩,为建院时期的服装,鲜少使用。时光荏苒,老戏服在灯光映照下更显韵味。芬姐(李学敏)为我设计了淡蓝水钻头面,打蓝髻子,配浅绿绢花的扮相,与身上灰绿裤袄搭配,色彩古朴协调。

左一:大箱倌潘若望

左一:大箱倌潘若望

这面小鼓是老爹自己骑着车到琉璃厂给我买的,我用着尺寸正好,他很得意

这面小鼓是老爹自己骑着车到琉璃厂给我买的,我用着尺寸正好,他很得意 临上场前,由于衣袖较长,我在耍鼓键子时被剐到脱手。演员中心副主任周虹急中生智,将我手肘处的衣袖向内挽起,用同色针线松松固定,露出手腕,这才让我在舞台上顺利完成诸多技巧。其实在留下来的图片资料和民国老剧照上,花鼓女穿的即为七分袖。虹妹的巧妙处理,也很不错。

《打花鼓》虽是一出小戏,但在学习继承中,我们却丝毫没有怠慢,本着去芜存菁,守正创新的精神,进行打磨提高。原本《打花鼓》的“花”,包含着亵玩、低俗之义;而当下的花鼓之“花”,却是对戏曲技巧,并借鉴其它艺术原素:如大胆运用原在架子鼓演奏时才有的耍鼓键,以及借鉴爵士乐中具有摇摆特点的Shuffle节奏,在古老欢快的[老八板]曲牌中,对伴奏的鼓点做连续切分、即兴改变节拍重音,包括变换打击鼓面、鼓身,刮奏鼓钉等处理,让声音更有层次。看似风马牛不相及,但实际演出中,传统曲牌和现代鼓点,包括戏曲技法却可达到巧妙融合,浑然一体的诠释和效果。对演员的唱念做表舞,创造能力,既是全面展示,也是全面考验。所谓“剪枝不刨根”。这也正是传统戏曲守正创新、老枝新叶,长久保持艺术生命力的关键之处。

左起 : 徐鸣瑀 张暖 周好璐 杨建强 张欢

左起 : 徐鸣瑀 张暖 周好璐 杨建强 张欢