20世纪50年代,面对帝国主义核威胁、核讹诈,中国共产党的第一代领导集体审时度势,高瞻远瞩,果断决定研制原子弹、导弹、人造地球卫星。从此,无数人在为“两弹一星”奋斗的过程中培育和发扬了一种崇高的精神——热爱祖国、无私奉献,自力更生、艰苦奋斗,大力协同、勇于登攀的“两弹一星”精神。它是爱国主义、集体主义、社会主义精神和科学精神的体现,是中国人民在20世纪为中华民族创造的新的宝贵精神财富。

4月14日,中国核试验基地第一任司令员张蕴钰之子、北京卫戍区原装备部长张旅天莅临“人民学习”演播室,为广大党员干部带来《有个地方叫马兰——中国“两弹一星”强国梦的故事》的精彩授课。

张旅天通过一个个生动的故事,一个个鲜活的人物,梳理了我国原子能事业的发展历程,讲述了中国“两弹一星”强国梦的故事。

1956年春,中共中央做出发展原子弹、导弹的战略决策。1958年6月21日,毛主席在中央军委的会议上指出:“在这个世界上,要想不受人欺负,就不能没有那个东西。”“原子弹就是那么大个东西,你没有,人家就说你不算数。那么好吧,我们就搞一点吧。”“我看搞一点原子弹氢弹,有10年功夫,完全可能的。”于是中国的核武器走入了实质发展阶段。张旅天回忆道,他的父亲张蕴钰就是这个时候走进了历史发展的这一页。

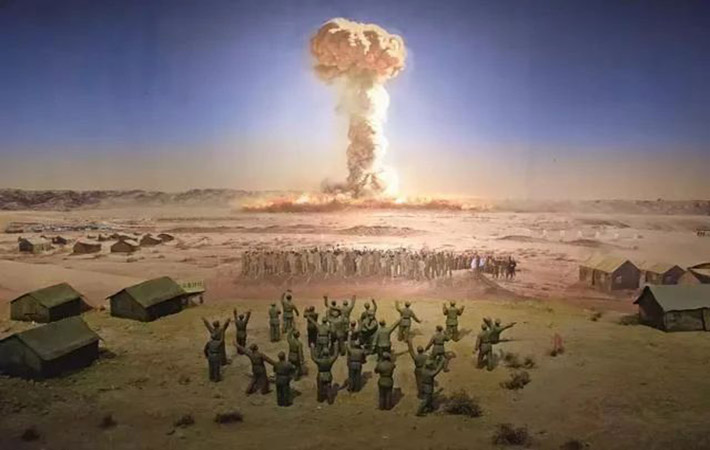

张蕴钰是中国核试验基地第一任司令员,领导了我国核试验基地的建设。他率领勘探队员们西出玉门关,向着罗布泊“死亡之海”挺进,最终在罗布泊西北地区找到了一片荒无人烟的理想场所,那个地方叫马兰。当时,数以万计的朝鲜归国志愿军、大学毕业生、工人和技术人员陆续来到这片戈壁大沙漠上安营扎寨。他们放下枪支和笔杆,扛起镢头和铁锹,在沙碛地上支起帐篷,搭起锅台,冒着炎热的高温,顶着扑面的沙尘,打井开荒,展开了一场生存之战。经过两年多的苦战,原来空荡荡的大戈壁上,矗立起星罗棋布的建筑:飞机场、发射阵地、技术区、发电厂、铁路、公路、医院、礼堂、通讯设施,以及大片的部队生活区。核试验基地奇迹般地建起来了。1959年春,马兰基地开始运转。

张旅天通过张蕴钰、张爱萍、程开甲、林俊德、乔登江等一大批将领、科学家和平凡战士们鲜活的故事,讲述了核试验基地的艰苦岁月。张旅天回忆道:“据基地统计,当时有1600余人次推迟休假,近2000人次提前归队,近400人没能回家照顾患病妻儿,近500人推迟婚期,近200人没能在父母临终前床前尽孝,他们为铸造祖国的核盾牌付出了很多。”这正是“马兰精神”的核心所在——艰苦奋斗,干惊天动地事;无私奉献,做隐姓埋名人。

终于,我国在1964年10月16日成功爆炸了第一颗原子弹,成为继美国、苏联、英国、法国之后,世界上第五个独立掌握核武器技术的国家。新生的中国在短时间内造出原子弹,靠的就是全国的大力协同,靠的就是勇攀高峰的科学精神。这也说明,集中力量办大事,是中国成功的秘密所在,是中国的优势所在。

老一代马兰人的精神深刻影响着第二代马兰人。当时的马兰基地只有27个孩子,他们跟自己的父母一样,住帐篷,上帐篷学校,忍受着高温的炙烤和漫天的沙尘。这些孩子和他们的父辈一起走进了基地艰苦创业的历史,在他们所接受的教育中,有一种最重要更珍贵的东西——父辈们为了祖国的强大无私无畏、牺牲奉献的精神。

几十年过去了,第二代马兰人也都在各自岗位上工作,有的成为将军、学者、导演、企业家和公务员,也有的一直在平凡的岗位上工作。他们曾随着父母从全国各地五湖四海来到马兰,后来,他们有一个共同的认知——故乡是马兰。

今天回顾马兰,他们深感骄傲——“两弹一星”是在我国物质技术基础十分薄弱的条件下,通过自力更生、自主创新取得的伟大成就,极大地鼓舞了中国人民的志气,振奋了中华民族的精神,增强了社会主义中国的凝聚力,为增强我国的科技实力、国防实力,奠定我国在国际舞台上的重要地位,作出了不可磨灭的巨大贡献。“艰苦奋斗,干惊天动地事;无私奉献,做隐姓埋名人”是马兰人在荒无人烟的沙漠里唱响的赞歌,“两弹一星”精神是值得世代传承的宝贵财富。