苏东坡在海南系列32 苏东坡居儋第三年,专文记录购鱼放生全过程:

坐客皆欣然,欲买放之,乃以木盎养鱼

宋代磁州窑鱼藻纹瓷钵。

“岭南苏韵”书画展中的画作《月朗风清》。

宋代民俗画《抓周啐》。

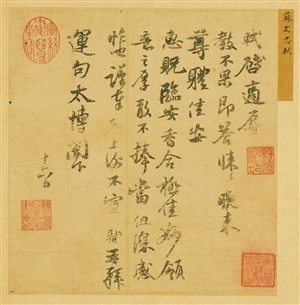

台北故宫博物院藏苏东坡书法作品《致运句太博帖》。

宋代双鱼陶壶。

“打鱼的人捕得鲫鱼20多条,向我兜售,在我这做客的都喜欢,想买下来放生哈,结果好事就成了!”距今923年前,大文豪苏东坡在儋州的第三个年头春季的一天,发出如此感慨,并专门写了一篇文章详细记录当日买鱼放生的前后经过。

曾因言获罪受牢狱之灾、险些丧命的苏东坡,不仅在人生最后一个谪居地儋州,而且在黄州、惠州这两个贬谪地,也曾有放生之举,甚至还在居家附近建造了放生池。他为生灵忧,更哀网中鱼,虽然一生爱吃鱼,但常怀戒杀之心,这既与他从小所受的家庭教育有关,也与他的成长经历相联。贯穿他整个生命旅程中的放生与不杀生的行为,既展现了他的佛性和悲悯情怀,也彰显了他对生命的爱与尊重。

城北放鱼 详记善举

苏东坡是天下人皆知的大吃货,他自诩为又老又贪吃的“老饕”。他能把羊骨头烤熟,将上面的碎肉屑剔出来吃,还把他发明的“烤羊蝎子”的方法告之弟弟,他也就能把超级爱吃的鱼吃出各种花样,甚至在缺粮少米的困窘之际可把鱼骨鱼刺也烤焦了当美味。

殊不知,在百物维艰的海南,他曾有在渔人将鲜鱼送上门后,不仅没急着将鱼下进热锅,反而将鱼用木盆养起来,与众人一道将它们悉数放生。即将入口的美食又给生生交还于大自然,这倒真是出人意料之外。而且,这让时人瞪大眼睛、让后人也有点不敢相信的举动,他还给专门写了一篇《书城北放鱼》的文章留作凭证。

元符二年(1099),是苏东坡谪居儋州的第三个年头,他时年64岁。这年三月二十四日,有个在儋州打鱼的人,在城南的池塘里捕获了21条鲫鱼,兴冲冲地跑到家来,要卖给苏东坡。看来,东坡是个美食家,且偏爱鱼,连当地渔人都有所闻了。东坡记载道:“儋耳渔者,渔于城南之陂,得鲫二十一尾,求售于东坡居士”。

这下热闹了,好戏也即将开场了。当时,苏东坡正与一帮来访客人在一起,或许在看他挥毫写字,或许在一起品茗高谈阔论,因为三天前正是他谪居在雷州的弟弟苏辙61岁生日,他给送了个用海南黄子木所做的拄杖做寿礼,还和韵作诗一首送弟弟。可能东坡正在得意于他给弟弟“不愧仙人杞”的好礼物,吹嘘说他那高大且白须红颊的弟弟正开心咧嘴笑时,听到了渔人的吆喝声。

不是鱼买不买的问题,而是吃不吃的难题。客人们的反应亮了!苏东坡在文中写道:“坐客皆欣然,欲买放之,乃以木盎养鱼”,在东坡居士家做客的人竟然都喜欢鱼,想给鱼买下来放生。随即,这批幸运的鱼就被东坡拿一个腹大口小的木制盛器装水养起来了。于是,一场可谓声势浩大、也流传千古的放生活动成功举行了。这批“死里逃生”的鱼被众人当作宝贝看护,移送到城北伦江(今儋州中和镇北郊的北门江)的南面,在一个姓吴的人家房屋旁洗衣石的下面被放于流水中,“舁至城北伦江之阴,吴氏之居,浣纱石之下放之。”

有意思的是,寓居在吴氏家一位叫陈宗道的客人,精研佛法,遂念《金刚经》以度鱼,“时吴氏馆客陈宗道为举《金光明经》流水长者因缘,说法念佛,以度是鱼”。东坡还不惜笔墨,把陈所念的经文完整地记了下来:“无明缘行,行缘识,识缘名色……有缘生,生缘老死。忧悲苦恼,南无宝胜如来。”

今人或许不关心这经文的意思,倒是想知道后来如何。没想到经文念罢,奇事出现。被放生的这群鱼居然像是能听懂佛法,如人一般,集体做出感恩的样式,才依依不舍地随波向深水游去,参与聚会的人也都欢喜,揖礼而回。苏东坡的妙笔写的是:“尔时,宗道说法念佛已,其鱼皆随波赴谷,众会观喜,作礼而退。”

近千年过去,世人还特别在意的是,苏东坡居然在文章结尾将聚会主导放生者和随大流一起参与放生者的名单一一记录,还备注了详细时间:“会者六人,吴氏之老刘某,南海符某,儋耳何旻,潮阳王介石,温陵王懿,许琦。异者二人,吉童奴九。元符二年三月丙寅日书。”

对于与会者6人,有学者考证过各人及其与苏东坡的相识亲疏关系。学术上的考证没有穷尽,而这些被记名者都随文传世,他们参与和见证的善举,令人内心点赞。东坡所记6人,还有搬鱼的二人和参加活动的少年、仆役等9人,再加上自己,就共有18人了。可想而知,当时苏东坡像孩子似的高兴,一声招呼“去放鱼啰!”现场坐谈的、一路跟随的,很快就形成了这样一支庞大的放生队伍,那场景在当时的儋州是罕见的。

这是苏东坡有诗文记载的在海南唯一的一次放生活动,也应是他一生中最后一次放生行动,因为他此后存世文字没有“放生”一说。这一桩放鱼趣事,展现了苏东坡的天真率性。

乐为妻妾 放生建池

苏东坡无意间在儋州举行了一场盛大的民间放生活动。期间,他不由自主地想起侍妾王朝云和第二任妻子王闰之,同时忆起与妾与妻一同放生的美好时光和难忘的场景。

广东惠州是苏东坡人生的第二个谪居地。不辞千辛万苦,始终陪伴苏东坡的侍妾王朝云,自22岁时所生儿子苏遁去世后,一直虔诚学佛。在绍圣三年(1096)七月,病逝于惠州,时年34岁的她,临终之际还诵念佛经《金刚经》四句偈语。苏东坡曾当面夸奖过王朝云一心向佛修心养性,后在《朝云墓志铭》中道其“惟佛之归”。

买鱼放生,乃是佛门居士常有之修行。苏东坡虽在第一个谪居地黄州就以“东坡居士”而称,可他信佛不迷佛,但他为了顾及朝云的感情,在惠州放生比以往任何时候的动作都大,竟向亲友化缘筹款买地建放生池。后人可从苏东坡在惠州给程之才的两封书信中,看到他募资建池的缘由和努力。

苏东坡一生给表兄程之才(字正辅)所写留存于世的书信共有71封,是其给个人尺牍数量最多的,也全部是谪居惠州所写。在第23封信中,他说有个小事拜求,便叙述他以前遇见的海会长老,正在逐步修整寺院,他捐助了三十缗,现已囊中羞涩,就想化点儿缘,因为想买下寺院旁一块长有一里多、曲折处于群山之间的坡地。募资买地,要做什么呢?“意欲买此陂,稍加葺筑,作一放生池”。

“老兄及子由齐出十五千足,某亦竭力共成此事。”这样,每年救活的鱼鳖之类,就会有好几万啊。他要救鱼鳖的理由既充足,又感人,他说老了没什么用了,就想多少做点儿积德的事,“老大没用处,犹欲作少有为功德。”

表兄有无寄钱,放生池有无建成,苏东坡在第24封写给程之才后面存世的书信中未曾提及,倒是关于为惠州丰湖建浮桥、为驻地军士修筑营房等民生事宜反复商量。从中也可知晓,苏东坡的爱心不仅表现在对待其他生物,施爱最多而且更看重的还是人。

如今有学者考证称,苏东坡所建放生池在鳄湖湖畔。苏东坡寓惠时,在《西新桥》诗中说:“似闻百岁前,海近湖有犀”,并注“丰湖旧名鳄湖,盖尝有蛟鳄之类。”明人也有该地蛟鳄传说的记载。巧合的是,被逐渐蚕食缩小的该湖,现在的身形宛若一条鳄鱼跃然于惠州城市版图。

遗迹犹存,放生延续,话题永恒。人们时常讲述的这个惠州放生池,既是苏东坡当年为王朝云所建,俩人曾一同放生祈福,也是他俩共修佛法心性的一个纽带和见证,更是他俩旷世爱情、情感相融的一个活水之地。苏东坡居杭时,天天所见的是皇家放生池西湖,居惠后为陪伴他的杭女朝云在惠州西湖建了私家放生池,这是世人较多的说法。但是,也有学者说,这个池是苏东坡为去世已三年的王闰之所建,其在惠州的放生均是为了告慰在天之灵的贤妻王闰之。

翻阅苏东坡的诗文发现,苏东坡的确专门为好佛的王闰之进行过放生,但既不是在惠州,也不是在她去世后,而是在她生日买鱼放生为其当面祝寿,庆生根据《金光明经》的教义,并作《蝶恋花·同安生日放鱼取金光明经救鱼事》词:

泛泛东风初破五。

江柳微黄,万万千千缕。

佳气郁葱来绣户。

当年江上生奇女。

一盏寿觞谁与举。

三个明珠,膝上王文度。

放尽穷鳞看圉圉。

天公为下曼陀雨。

这次放生的善行,在苏东坡、王闰之夫妇二人心中都留下了无比美妙的记忆。两年后,王闰之临终之际,留遗言让儿子们画阿弥陀像。时苏东坡由定州贬知英州途中,他写了《阿弥陀佛赞》,其中道:“此心平处是西方,闭眼便到无魔娆。”

尽管这首词写于何时何地也有疑议,但苏东坡为妻妾曾买鱼放生和建过放生池倒是不争的事实。透过这些时而模糊时而清晰的影像,可以让后人看到一代文豪苏东坡的儿女情长、夫妻恩爱之情,他不管在顺境为高官时还是在逆境为罪臣时,都有积德扬善的美妙举动。

写诗奉劝 食鱼戒杀

苏东坡不仅谪居儋州、惠州时,曾有江边率众放生之举和湖畔自行开辟放生池之事,他在为官之地杭州、颍州、定州等和第一个谪居地黄州,也有放生及游说戒杀而影响他人学会放生行善的动人故事。

苏东坡在颍州任上,看到西湖于秋旱中渐渐干涸,东池的鱼窘迫,便呼朋唤友招同僚,并找来拉网的师傅,把鱼虾们转迁到西池。“为一笑之乐,夜归,被酒不能寐”,他便戏作一首《放鱼》诗。该诗写得饶有趣味,且颇有深意。

他言“东池浮萍半粘块,裂碧跳青出鱼背”,又道“西池秋水尚涵空,舞阔摇深吹荇带”,而“吾僚有意为迁居,老守纵馋那妨脍”。当一网网的鱼在面前出水“迁居”,作为好吃又特爱吃鱼的苏东坡,恨不能立即捡几条下锅饱餐一顿,可同僚们都在场看着,他自然不好意思把真实想法说出,只好在诗里吐心曲。

但天性不为物所累的苏东坡很快又旷达起来。除了在诗中预测:“安知中无蛟龙种,尚恐或有风云会”,他还开心寄语:“明年春水涨西湖,好去相忘渺淮海”。苏东坡说到被转场放生的鱼中,或许有蛟龙种,言下之意是不可小看鱼,它们大有成为龙的潜力。这其中含有说鱼其实也是道人之意。

此处,苏东坡写放生的鱼懂得感恩,见到人就喜欢游过来,“放生鱼鳖逐人来,无主荷花处处开。”还写被他宠爱的鱼也认得他,见作为朋友的他走来,鱼龟们都主动游过来致意,“桥下龟鱼晚无数,识君拄杖过桥声。”

苏东坡写诗文劝放生和戒杀,影响最大的是在黄州。元丰二年(1079)十二月,苏东坡因“乌台诗案”被责授黄州团练副使。他于第二年二月刚到黄州,便遇到好友陈季常。

三番五次做客,看到陈季常总是忙于张罗捕鱼杀鸡,苏东坡便写下了一组非常著名的诗作《歧亭五首》,其二被后世认为堪称是中国最早的“保护动物公益广告”:

我哀篮中蛤,闭口护残汁。

又哀网中鱼,开口吐微湿。

接着,苏东坡又在诗中道:“刳肠彼绞痛,过分我何得。相逢未寒温,相劝此最急。”随后,他又引经据典,在诗里罗举了清廉俭朴、吃用简单的唐朝宰相卢怀慎和嗜吃珍奇禽兽、蒸烤人乳所喂小猪的东晋奢侈之徒王武子,以及俩人分别修成正果和不得善终的故事。最后再度发出呼吁似地规劝:

先生万金璧,护此一蚁缺。

一年如一梦,百岁真过客。

就是说:你季常家就算是家境殷实,也请你守护好那一颗悲悯的心,哪怕是一只虫和蚂蚁,它们都是生命。人生如梦,纵然能活到百岁其实也只是个过客,何必对它们杀戮呢?

但是作为一个公认的美食家,一个乐于享受生活的文人,苏东坡不是一个素食主义者,也不是严守清规戒律的苦行僧,他只是有赤子情怀,是不忍杀生,尤其不能容忍当面杀生,这一点他在一篇《戒杀》跋中,把心迹坦露得很清楚:

余少年不杀,未能断也,近年始能不杀猪羊。惜嗜蟹,每见饷者,皆放之江中,虽在江无活理,庶几求一活。即使不活,亦愈于烹煎也。亲遭患难,不异于鸡鸭之在疱厨,不忍以口腹之故,使有生之类受无量怖苦耳。犹恨未能忘食味,食自死物可也。

有人说,吃素戒杀只是一种形式,养成仁慈的心才是目的。苏东坡具有佛性的大慈大悲表现,以及他的系列“戒杀”诗文和具有高度众生平等意识劝好友勿为他而杀生的《歧亭五首》之二的诗迅速传开后,起到了意想不到的效果,不仅好友陈季常放下了准备挥向鸡鱼鸭鹅的屠刀,黄州许多人都受到感化,不再随意杀生。而且,在苏东坡的影响和劝导下,他当时栖居的安国寺还专门开辟了放生池,池与河水相通,当地人们纷纷来此放生鱼虾蟹龟鳖与蛤蜊等水族,竞相参加各种祈福活动。

如今网上还有人将苏东坡奉劝陈季常戒杀的那首诗改名为《我哀篮中蛤》,称作是“哭死苏东坡的一首诗”“素食护生:苏东坡泪奔之作”“大慈悲:苏东坡泣泪谏言”……近千年来,这首诗还在积德行善等方面熏陶着人们。(□本报记者 彭桐 文/图)

官方微信

官方微博

今日头条

川公网安备51019002004313号