采访进行到第十二分钟,许嵩的话题突然从文学蹦到了油面筋。

学生时代,他就喜欢阅读写作,钻研唐诗宋词。那些青春的牢骚与有感而发,仍原封不动地躺在他的博客里。

“这种表达欲如果追根溯源,我觉得是天生的,没有为什么,天然如此,是一种本能,很难在认知层面去思考原因。”许嵩说,好比他不喜欢吃油面筋,“讨厌到一提起就想愤而离席的程度”。

一首歌也是如此,有人天然地喜欢,就有人天然地不喜欢,“不可能让大家都理解你”,或者说,“文艺工作的一部分,就是被误读、误解”。

新专辑《呼吸之野》里有一首《乌鸦》。歌的主角是一只乌鸦,背负着“不吉利”的标签,“扑腾着倔强却又分叉的羽翼”。“当我又降落这里,穿行在蛮荒森林,消解了莫须有的光环和罪名。”许嵩写道,“转眼就谈不上年轻,也嚼透了一些道理,才相信,许多事没有道理。”

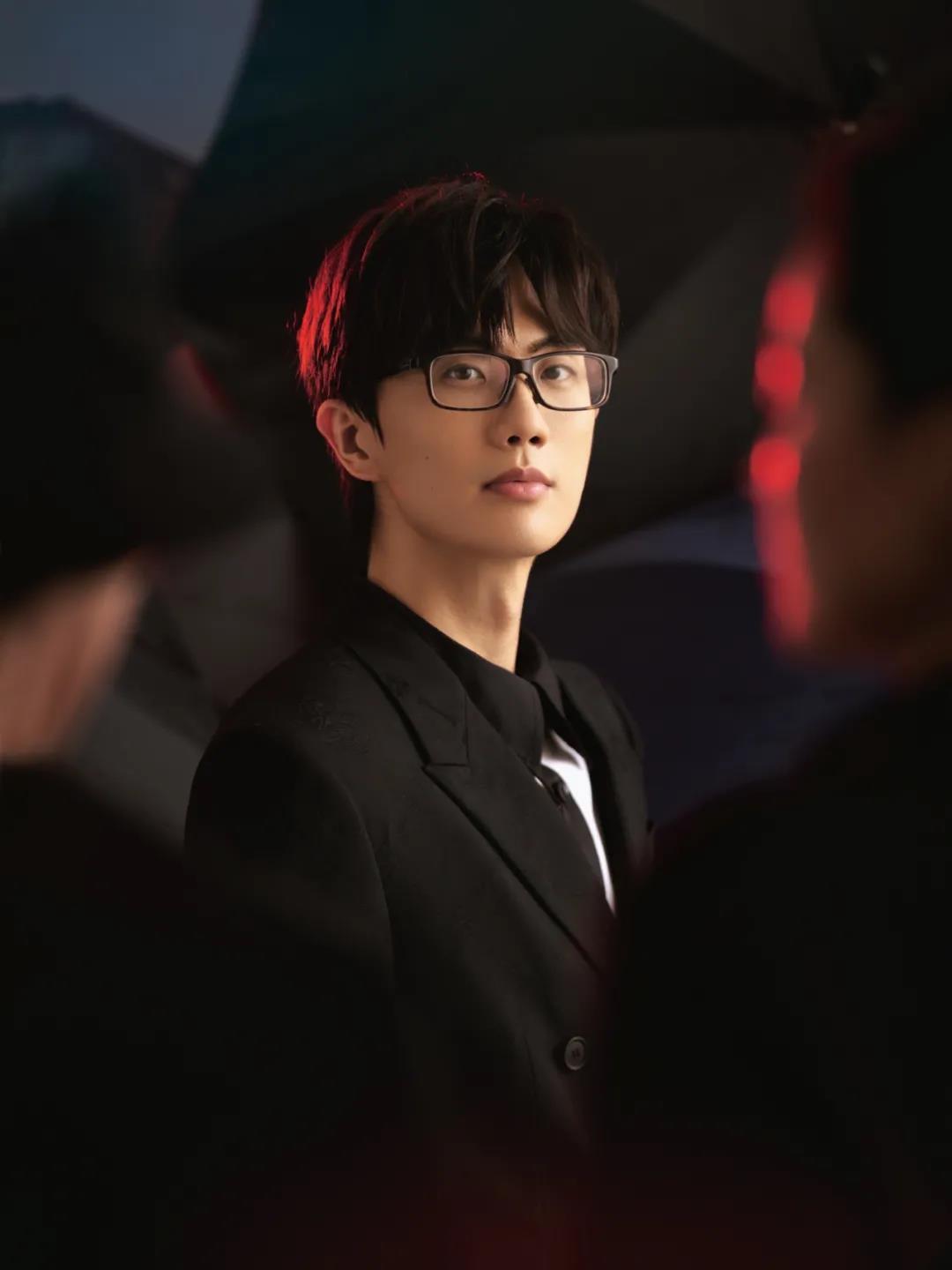

自2006年出道,“许多事没有道理”的道理,许嵩用了15年慢慢嚼透。今年,他35岁,依旧学生模样,就连脸上的眼镜也仿佛当年的那一副。

01 “酣畅地呼吸吐纳”

许嵩的故事,可以溯源自一个古老的传统——“弃医从×”。

相比其他,弃医从乐的人似乎更多一些。罗大佑出身医生世家,窦唯在职高时学精神病护理,费翔在斯坦福大学念医科,毛不易在杭州当男护士,周深去乌克兰学牙医。

还有许嵩。后来他在《别咬我》里唱:“如果是因为有心理的疾病,欢迎去安徽寻访名医Vae(许嵩的网名)。”

安徽合肥,“85后”许嵩的家乡,多年后,他在武汉的东湖边写下《庐州月》:“三月,一路烟霞,莺飞草长,柳絮纷飞里看见了故乡。”

8岁那年,许嵩开始学习钢琴和古典音乐,每天练两个小时就“撤退”,不多弹一分钟。高中课业重,他不再弹琴,3年后考上了安徽医科大学。

学医,看似一条前途似锦的道路,但在日复一日的背病理、学组织胚胎学、做各种实验的时光里,许嵩反而更清晰地认识到,真正能给自己带来力量的,似乎并不只是这些。

课余时间,他会回家弹弹琴,后来在网上自学了音乐制作软件,开始尝试创作;录音的话筒是十几块钱买来的,编曲时音色多加载一些,电脑就死机;一些音频设备的教材、说明书是全英文的,很多术语不懂,他就查各种资料,有时上论坛,发帖提问。

彼时的华语音乐圈,正发生一场漫长的革命。MP3逐渐取代磁带和CD,网络歌曲大量涌入,从《老鼠爱大米》《猪之歌》到《香水有毒》《QQ爱》……

2006年,许嵩开始在网络上传歌曲,3年后发行第一张专辑《自定义》,从作词、作曲、录音到发行,一人包办,没有公司包装,没有宣传炒作,却一举闯进QQ音乐2009年度内地十大专辑。

这一年,许嵩23岁。那个时候,庞大的腾讯帝国尚未建立,那只戴着围巾的矮胖企鹅在互联网的着陆地,是“90后”的青春乐园。许嵩的声音出现在每一个角落:打开同班同学的QQ空间,背景音乐是《玫瑰花的葬礼》加上一套华丽暗黑玫瑰皮肤;周末去网吧玩《天龙八部》,手机铃声跟着换成《半城烟沙》;花里胡哨的笔记本上,一笔一画地抄下《清明雨上》《庐州月》《千百度》里的“中国风”歌词。

在《灰色头像》里,许嵩唱道:“打开了OICQ,聊天记录停步去年的深秋。最后的挽留,没有说出口。”“灰色头像不会再跳动”,这是一代人青春的真实映照,也是我们迈向赛博世界时旧时代的温情。

2011年,许嵩签约唱片公司,发行了《苏格拉没有底》。他在博客中写到它带给自己的改变:“用音乐认识自己,而非用音乐让他人辨识自己。”

“网络歌手”标签带来的偏见和误读,始终在大众舆论中原地打转,许嵩的创作却已经历过几轮变化。《全球变冷》写城市的冷漠,《敬酒不吃》写“酒桌文化”,《毁人不倦》写随意肤浅的爱情观,《拆东墙》写一个功名难成的唐朝小人物,回乡继承家业,却被拆了酒馆:“兴也苦,亡也苦,青史总让人无奈,更迭了朝代,当时的明月换拨人看。”

在实体唱片日渐式微的时代,《苏格拉没有底》获得了23万张的实体碟销量,成为当年华语唱片销售冠军。此后多年,许嵩的歌曲霸榜各大音乐平台,新作问世每每登上热搜,演唱会门票,往往在10秒内售罄。

新专辑《呼吸之野》,用了两年多的时间来制作,是他花费时间最长的一张作品。“当下的我们,习惯戴着口罩,安全地呼吸,可是这并不轻松。通过音乐,或许我们可以在精神世界里进入一片天然的原野,酣畅地呼吸吐纳,真诚地交心。”

这是他的第八张专辑。其中有一首《万古》,近乎独白,讲了两只虾短暂的生命史。这是一个瞬息万变的时代,音乐旋生旋灭,速朽而不是万古。各大榜单里,一半是网络神曲,用15秒的洗脑旋律抓住听众耳朵;一半是偶像流量,以专业歌手难以想象的速度冲顶销量冠军。

这一切,似乎对许嵩没有影响,他还是原来的步调,词、曲、唱、编、制,各个环节一把抓,沉迷做菜养狗,不张扬、不炒作,开发了自己的APP Vae+,偶尔冒个泡。

“既不媚俗,也不媚雅。”对许嵩来说,这既是音乐追求,也是生活哲学。在《雅俗共赏》里,他唱得明白:“总在盼望,总在失望,日子还不都这样;俗的无畏,雅的轻狂,还不都是一副臭皮囊。”

02 “说相声的人不需要解释自己的包袱”

人民文娱:从2009年到现在,你出了8张专辑,这么多年怎么保持自己的原创欲望?

许嵩:虽然我很少用勤奋这个词形容自己,但要说怎么保持创作,勤奋是很重要的部分。现在聊起来,100多首歌好像是一个小数字,但每一首歌背后,写词、写曲、制作、演唱,都是无数的时间积累。第一,需要不断壮大自己的实力,持续地学习。如果没有足够的底子,就算想勤奋,提笔也没东西可写,因为脑子已经空了。第二,用积极的心态保持对生活的敏感度。如果不能怡然自得,而是过得很消极,很麻木,创作也会受限。

人民文娱:一首作品发表后,大家会有不同的解读。作为创作者,你更希望得到共鸣者,还是不一样的反馈?

许嵩:一个作品被发表出来的时候,它的解释权就留给听众了,作者的创作意图应当退居二线。而且一个有内容的作品,应当既让人有所思考,又能给予解答。问题和答案同时产生在其中,作者不需要给出一个标准答案。事实上,你的解释会破坏掉你花费精力做出来的作品所营造的想象空间。就像一个说相声的人,观众还没笑,先给大家解释一下包袱在哪儿,那是一种自我破坏。

举报邮箱:jubao@people.cn

违法和不良信息举报电话:010-65363263

由《环球人物》杂志社有限公司主管、主办

Copyright © 2015-2024 globalpeople.com.cn.

版权所有:环球人物网