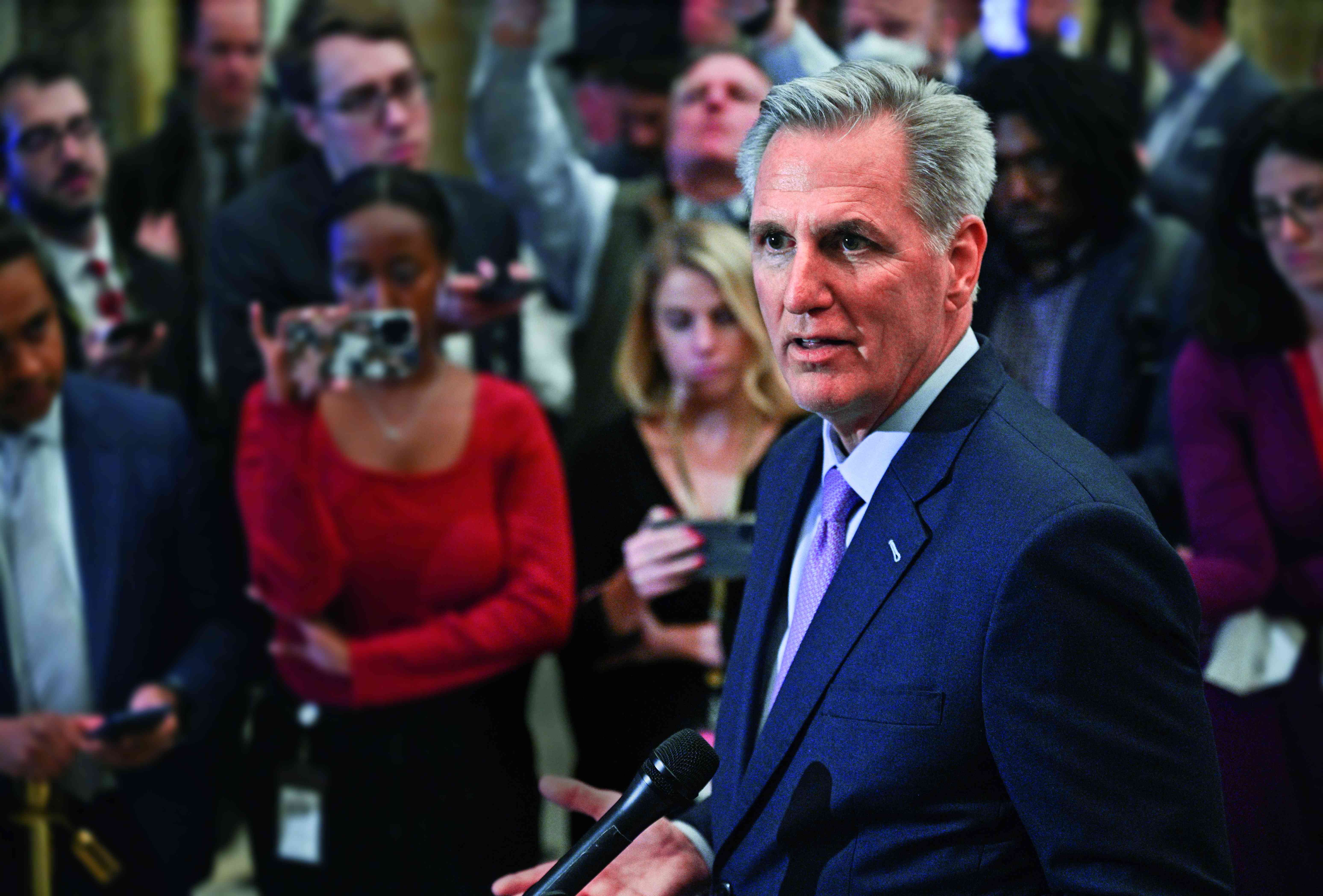

2023年1月7日,麦卡锡当选美国众议院议长。

2023年1月7日,麦卡锡当选美国众议院议长。

凯文·麦卡锡,美国共和党政要。1965年生于美国加利福尼亚州,毕业于加州州立大学,早年经商,2002年当选加州州议员,2007年起任联邦众议员,2023年1月7日当选众议院议长。

2023年伊始,美国政坛上演了一场“百年一遇”的尴尬闹剧——美政坛第三号人物、众议院议长“难产”。

中期选举后,民主党输掉众议院,“疯狂的南希·佩洛西”即便再留恋权位,也只能灰溜溜下台。共和党拿下222个席位,成功控制众议院。作为众议院共和党领袖的凯文·麦卡锡,接任众议院议长本应没有悬念。

然而原本“走过场”的投票却僵持了4天,直到第十五轮表决,麦卡锡才当上议长。此次“难产”打破了美国的历史纪录,成为自南北战争后160多年来持续时间最长的众议院选举投票。长期研究美国国会的中国人民大学美国研究中心副主任刁大明在文章中称,自己“看得大呼惊讶,无异于古生物爱好者开车撞到了猛犸象”。彭博社则称,麦卡锡正遭遇“百年一遇的羞耻”。

一个小木槌引发的混战

“这或许是麦卡锡政治生涯中最煎熬的一周。”《纽约时报》1月7日发文称。那天凌晨,麦卡锡接过议长权槌,跟台下睡眼惺忪的议员自嘲:“这(胜选)很容易,对吧?”

1月3日,国会议厅内的第一轮投票,所有人傻眼:麦卡锡203票,民主党推出的杰弗里斯212票。民主党将所有选票都投给了杰弗里斯,共和党内却发生了严重跑票。第二轮投票,杰弗里斯212票,麦卡锡202票。第三轮,杰弗里斯212票,麦卡锡201票……眼看票数不增反减,麦卡锡的脸色越来越铁青。

直到1月6日,麦卡锡说服了15名反对他的党内议员,僵局才开始松动。在第十二轮投票中,麦卡锡获213票。第十三轮投票,他获214票。第十四轮投票,在麦卡锡只差一票就能当选的关键时刻,共和党籍议员马特·盖茨再一次投下弃权性质的“出席票”。

局面越来越混乱。据美媒报道,“现场议员对一轮轮无休止的投票感到厌倦”。加州民主党籍议员戈麦斯把4个月大的孩子背在胸前,引发一阵笑声。南卡罗来纳州共和党籍议员梅丝抱着宠物狗投票。佛罗里达州共和党籍议员凯马克把爆米花、毛毯和啤酒带到了国会山。还有人在现场祈祷,希望赶紧结束……

戏剧性一幕就此上演。盖茨“搅局”,麦卡锡气得脸色发白,起身走向他,劝他改变立场。盖茨根本没有退让的意思,还伸出手指跟麦卡锡互呛。两人发生争吵,另一名共和党籍议员也加入“骂战”。有人担心事态升级,赶紧捂住了他的嘴。会议厅内的议员们发出惊呼声,有人大喊:“保持文明!”麦卡锡垂头丧气回到了自己的座位。

2023年1月6日,众议院议长选举第四天,麦卡锡(右)与盖茨发生争吵。

2023年1月6日,众议院议长选举第四天,麦卡锡(右)与盖茨发生争吵。 闹剧该如何收场?僵持不下时,远在海湖庄园的美国前总统特朗普跟盖茨通了电话。终于,盖茨被特朗普“说服”,放弃和麦卡锡作对。“在政治极化的美国,打破僵局必然是靠共和党内部的妥协与勾兑。”刁大明向《环球人物》记者分析道。1月7日凌晨的第十五轮投票中,麦卡锡最终以一票优势勉强当选。

胜利来得“很不容易”。为了说服党内反对者,麦卡锡不惜为自己戴上了“枷锁”。他做出一系列重大让步,包括将提出罢免议长动议的众议员人数门槛从5人降至1人,并承诺让更多极右翼议员在众议院重要委员会中任职。这些妥协被《华盛顿邮报》称为“魔鬼的交易”。民主党籍众议员麦戈文挖苦:“他已经放弃了一切,包括尊严。”

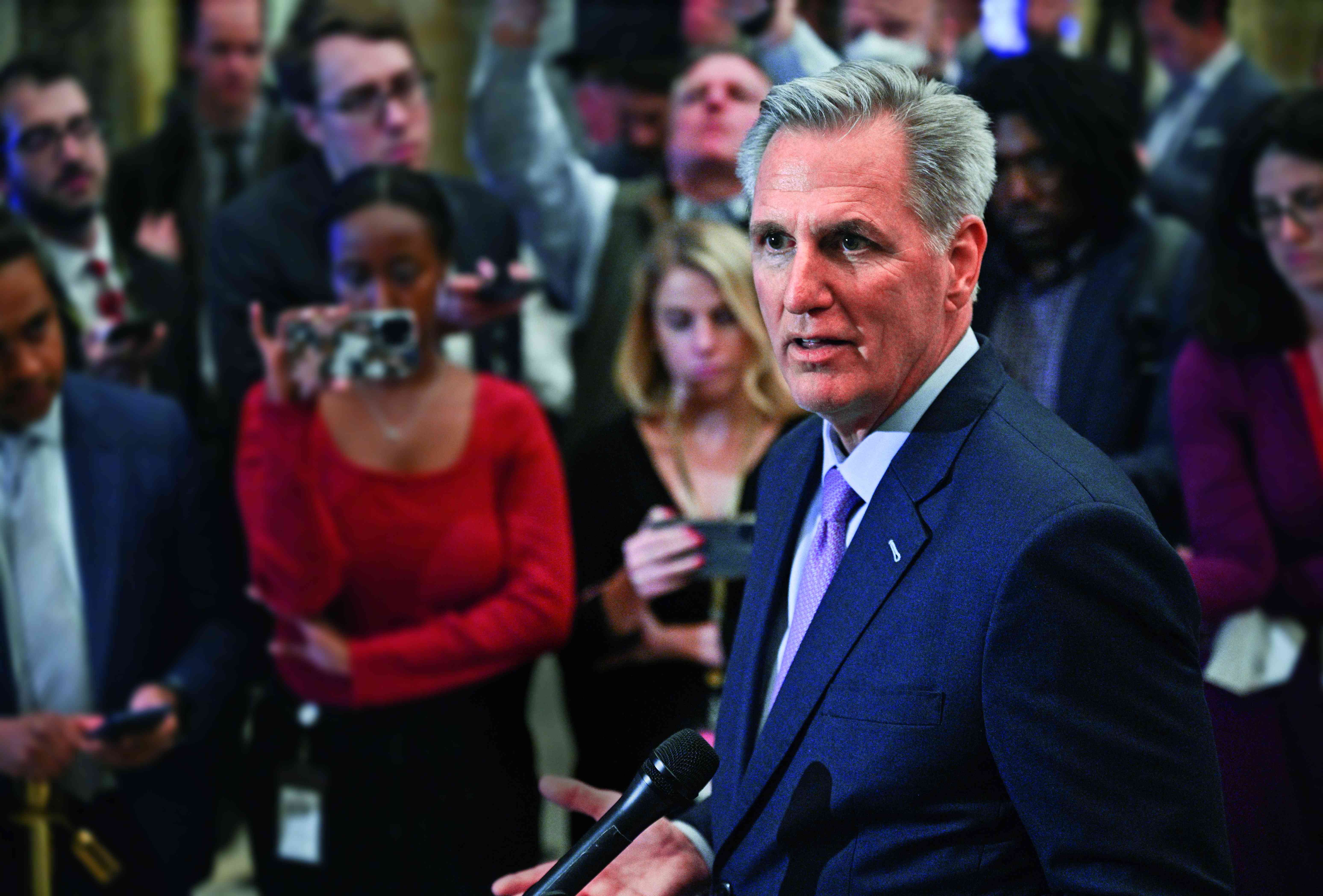

2023年1月4日,美国国会大厦内,记者等待着议长选举投票结果。

2023年1月4日,美国国会大厦内,记者等待着议长选举投票结果。 “最佳国会变色龙”上位

在金钱至上的美政坛,麦卡锡上位“另辟蹊径”。他能坐上“第三把交椅”,凭借的是“出色的人际交往能力”。

1965年,麦卡锡出生于加利福尼亚州一个普通家庭,父亲是名消防员,祖父拥有一个很小的牧场。成年后,麦卡锡当过工人,还开过一家三明治店。1987年,22岁的麦卡锡卖掉了这家店,用得到的钱去加州州立大学读书。

大学期间,麦卡锡扩展了人脉,认识了改变他命运的“伯乐”、时任共和党议员比尔·托马斯。麦卡锡追随托马斯进入共和党,从实习生成长为托马斯身边的长期议员。2002年,37岁的麦卡锡当选加州众议员,2007年进入国会接下托马斯众议员的位置,继承了其政治遗产。

自打进入国会,麦卡锡就瞄准了众议长的宝座。他将自己的“人际交往能力”发挥到极致。比如,麦卡锡能叫出所有议员家人的名字,甚至知道议员孩子的生日。他时常出现在国会健身房等非工作场合,制造机会与同事“偶遇”,和他们攀谈交心。他还总能在合适的时间讲出合适的话,让对方感到愉快。

不过,麦卡锡虽在国会混得如鱼得水,却并不受爱戴。一名在众议院工作的知情人士曾对美媒说:人人都知道这句话——麦卡锡真正关心的只有自己。他“能屈能伸”,要做的就是“迎合他人”。但政治理念、政治信仰甚至政治底线,这些对麦卡锡而言都“不存在”。只要有好处,他就愿意做出承诺,或者去结盟。因此美国媒体将麦卡锡比喻为“最佳国会变色龙”。2013年美剧《纸牌屋》开拍,主演凯文·史派西找到麦卡锡“取经”。麦卡锡后来承认,自己曾带史派西在国会“体验生活”。史派西得出的结论是:“国会山的政客都是演技拙劣的演员。”

此次投票,反对麦卡锡的人几乎都来自共和党内的一个极右翼小团体自由连线党团。他们认为,麦卡锡此前在制衡拜登政府时太软弱,抱怨他“见风使舵、不值得信任”。

“按照麦卡锡自己的话说,他父亲常告诉他:不在于开始如何,要看结果如何。新世纪以来,加州成为民主党大本营。在如此基本盘下,麦卡锡十分擅长跟民主党妥协、勾兑。”刁大明说,“奥巴马执政后期,麦卡锡升至多数党领袖位置,与埃里克·坎托、保罗·瑞安并称为共和党内的‘三个火枪手’。他们推出‘青年火枪手计划’,为共和党推荐年轻人才。这3个人其实各有不同,坎托强调意识形态,极其保守,瑞安是一个政策派,熟悉财税等领域,而麦卡锡善于沟通、左右逢源。他们一个瞄准方向,一个确定政策,一个负责操作。然而现在,既不是理念派、又不是政策派的麦卡锡并不适合严重极化的美国政治生态。”

麦卡锡见风使舵的本色,也在他与特朗普的交往中尽显。麦卡锡进国会的前10年,从未偏离共和党传统。2015年前后,最具民粹色彩的特朗普出现在政治舞台。身为建制派的麦卡锡,最初对特朗普有些抗拒。然而在见识过特朗普强大的煽动力后,麦卡锡就成了特朗普的铁杆拥护者。

特朗普当选总统后,麦卡锡更是变身他的“政治保镖”。2020年拜登胜选,麦卡锡和特朗普“一个鼻孔出气”,签署了要求最高法院推翻选举结果的文件。然而2021年国会山骚乱爆发,麦卡锡害怕再闹下去,自己也会被拖下水。他立即在共和党内召开秘密会议,定好了逼迫特朗普承认败选的计划。结果电话遭监听,内容被泄露,麦卡锡态度又发生大转变,赶紧登门向特朗普道歉,以求和解。

正是靠着不断改变立场,麦卡锡在国会站稳了脚跟。此次当选后,麦卡锡不忘再次表示感谢:“我认为任何人都不应该怀疑他(特朗普)的影响力。”

麦卡锡(左)与特朗普。

麦卡锡(左)与特朗普。 “可能变成美国人民的噩梦”

一片混战后,麦卡锡终于要开工了,但他并不被看好。参议院民主党领袖舒默称:“麦卡锡梦寐以求的工作可能变成美国人民的噩梦。”

麦卡锡首先要面对的是一个分歧严重的共和党。刁大明说:“拒绝为麦卡锡投票的共和党自由连线党团成立于2015年,基本上延续了奥巴马政府时期崛起的‘茶党’运动的极端保守与反建制派力量。正是‘茶党’开启了共和党的巨变,为特朗普上位提供了舞台。如今他们继续制造闹剧。”有评论认为,这个区区二三十人的组织,能通过“抱团投票”操纵国会。“这些人没能力成为‘造王者’,却对自己‘毁王者’的身份沾沾自喜。”2015年10月美国时任众议长博纳辞职,就是该组织的“标志性成就”。麦卡锡若不想像博纳那样黯然下台,只能让自己变成被自由连线党团挟持的“人质”。

麦卡锡与极右派的“魔鬼交易”,给美国国会留下了一地鸡毛。他作出多个关键让步后,众议长的权力被削弱,掌控众议院变得艰难,未来众议院更容易陷入致命混乱。舒默甚至警告说,这些利益交换未来将导致联邦政府停摆或债务违约,给美国带来“破坏性后果”。

刁大明认为,在极右派的掣肘下,麦卡锡主导的国会共和党人必然会更积极推动极端议程,无所不用其极地对拜登政府展开攻势。麦卡锡早早放言要跟拜登清算旧账,比如调查阿富汗的混乱撤军以及对乌克兰援助是否存在“猫腻”,还暗示要弹劾拜登。

被“拿捏”的麦卡锡,刚上台就打“中国牌”。1月10日,在他上任第三天,美国国会众议院以365票对65票的压倒性表决结果批准成立“美中战略竞争特别委员会”,专门负责“美中竞争”事务。此前麦卡锡曾多次在公开场合扬言,当选议长后要率团窜访台湾。“在主观动机上,麦卡锡可能在对华等外交事务上更极端,全世界都须对此保持警惕。”刁大明说。

专家点评

美国正经历“冷内战”

◎中国人民大学美国研究中心副主任刁大明

这场美国议长“难产”闹剧涉及许多政治人物,自然也牵动很多因素。从总体上看,背后有两条最为关键的主线,即美国两党政治的高度极化与各自党内的碎片化。这两条线索的交错,积累出的必然是持续上演的政治危机。

共和党在本届国会中仅实现222比212的多数优势,可谓是第107届国会(2001年-2003年)以来最微弱的一次。如此势均力敌之下,两党互不相让,针锋相对,直接导致未来更加极化。相比于极化,碎片化趋势略微隐形,但也普遍存在良久,两党皆有之。除了此次反对麦卡锡的共和党自由连线党团,民主党也在吸纳劳工家庭党等激进自由派力量。吸纳与被吸纳的双方在选举时可以联手,在施权时却可能出现内讧。

议长“难产”,应该可以与特朗普在2016年当选总统的政治意义联系起来,甚至并列观察。这是两党政治持续重大变化与又一次重组的表现。更深层次讲,这种变化也映射着这个国家的政治生态、经济发展方式、社会与人口结构乃至国际角色与行为的重大变化。

美国政治生态已呈现出“部落化”端倪。两党更像两个部落,党内还有相互冲突的分部落。一些政治人物与生俱来的政治标签——比如“白人”“少数族裔”——让他们带有根深蒂固的政治理念,使部落之间更水火不容。

在经济全球化的背景下,美国富裕阶层扩大在全球的投资,导致美国自身实体经济和蓝领阶层的空心化。“茶党”的崛起很大程度上就是因为美国中下层的愤怒,其背后是美国经济发展与产业结构的失衡。

我们也要密切关注美国人口结构的剧烈变化。学界普遍认为,到2040年美国将变成一个“无多数族裔人口结构”的国家。在这种情况下,白人必将感受到巨大压力——“美国到底是谁的美国?”文化底色与认同感的缺失,将成为美国面临的重大问题。

在国际角色上,美国曾经通过提供更多“国际公共品”来体现自己所谓的“国际领导力”。但现如今,美国在应对国内剧烈变化的同时,表现出日益明显的“内顾”倾向,将盟友体系视为工具,肆意渲染所谓“威胁”,为全世界输出了更多不确定性。

令人玩味的是,比15轮投票还严重的前一次议长“难产”,即从1859年12月延续到1860年2月的第36届国会议长选举投票,共44轮。一年后,南北战争爆发。南北战争爆发的根本原因是,北方工商业与南方农业种植业及其背后利益的深度矛盾。在当今的美国,不断累积的政治对抗和社会分裂正以一种不完全暴力的方式显现出来,整个国家正在经历一种所谓的“冷内战”,这种混乱与病态可能将持续很长时间。(毛予菲)