“她如一杯茶中的花蕾,渐渐绽放,充满月光,了无俗香。”1929年,德国哲学家本雅明采访旅居欧洲的黄柳霜,对她如此赞叹。

黄柳霜是首位闯进好莱坞的华人影星,也是首位在洛杉矶“星光大道”上留星的华人,如今成为首位登上美元的亚裔。今年是她首度主演电影《海逝》上演100周年。不久前,美国发行了印有她头像的25美分硬币。美铸币局称,黄柳霜“一生中克服了许多挑战和障碍”。

出道

1905年,黄柳霜出生在洛杉矶的花街。她的祖父母从广东台山到美国谋生,在加州一个金矿区生下她父亲黄善兴。19岁时,黄善兴攒钱回台山娶妻生子,却因美国实行《排华法案》,无法将妻儿带到美国。他独自返回洛杉矶,开洗衣店维生。他的生意很成功,在供养老家妻子的同时,又娶了当地华人李恭桃为妻。妻子为他生下4子4女,黄柳霜是老二,比最小的弟弟大17岁。

黄柳霜出生后,母亲希望她能“招弟”,总给她戴男孩的帽子,还打扮成“小王子”。她后来的外向、自信性格与此有关。从小她和其他孩子一样要在店里干活,帮工送货。到了读书年龄,她进了公立学校,但白人学生常往她身上扎大头针,说是“检验中国小孩是否像白人一样也会痛”。她被迫转到华人办的私立学校。

9岁时,黄柳霜拿着客人给的小费第一次走进影院,从此迷上电影。她省下午饭钱买电影票,逃学去看电影,因此生了胃病,父亲知道后非常生气。但此时,她已做起电影梦:“我在梦里看到一个奇迹:精妙而令人赞叹的太阳城闪烁着金光,有洁白的宫殿、芳香的花园,我漫步在白色的道路上,翩翩起舞……”

14岁,黄柳霜第一次“圆梦”,在电影《红灯笼》中当群众演员。她告诉父母,想辍学当影星。父亲坚决反对,希望女儿尽快嫁个好人家,但最终拗不过女儿。

1922年,17岁的黄柳霜主演电影《海逝》。该片在美国数万家影院上映,影评家称赞黄柳霜演技“深沉内敛又不失精准,达到大师水平”,还说她“将中国人的日常生活搬上了美国银幕”。19岁,她在《彼得潘》中饰演虎莲,影片在美国、欧洲、澳大利亚受到欢迎。

加州大学圣塔芭芭拉分校教授赵小建告诉《环球人物》记者,黄柳霜对电影的热爱,既源于她自信而富有表现欲的性格,也与一战后美国妇女意识觉醒有关。美国1919年承认妇女选举权。许多女性积极参与到社会生活中。黄柳霜受此鼓励,希望通过拍电影在主流社会找到自己的位置。但她没想到,这个梦实现起来那么难。

磨难

黄柳霜很快发现,好莱坞有一片“种族主义沼泽”。1931年,她接受美媒采访时质问:“为什么银幕上的中国人总是恶人?嗜血、阴险、蛇蝎心肠。我们中国人不是那样的,我们拥有比西方文明古老很多倍的文明。”

赵小建说,在黄柳霜生活的时代,华人等少数族裔被视为劣等种族。黄柳霜希望自己能打破美国社会对华人“贫穷、软弱、丑陋”的偏见。不幸的是,她的演技获得肯定,角色选择上却依然受制于人。在《海逝》中,她饰演的少女莲花搭救了一名美国水手,却被始乱终弃,最终跳海自尽。赵小建认为,这代表了当时美国社会对华人女性柔弱、逆来顺受的刻板印象。1924年,黄柳霜参演《巴格达大盗》,饰演妖艳的“蒙古女奴”。银幕上,她被主角用剑抵住裸露的后背时满眼惊恐,这一形象满足了西方观众的猎奇欲,却也令黄柳霜倍受屈辱。

成名作《海逝》中,黄柳霜扮演的少女莲花搭救一名美国水手。

成名作《海逝》中,黄柳霜扮演的少女莲花搭救一名美国水手。 黄柳霜也曾尝试扮演积极的中国角色。1926年,她参演首部由美国华人投资的电影《丝绸花束》。但该片没能大范围上映,连一张海报与底片都没能存留下来。

由于对好莱坞的失望,1928年,黄柳霜决定去德国。她在极短的时间内掌握了德语和法语,进入了柏林社交圈。1929年的夏夜,本雅明见到了这样的黄柳霜:“她将头发往额头方向梳,恰好在额头中心处用一缕发梳出一个低低的尖,让她的脸显出一个最标准的心形。所有真心的东西仿佛都能在她的这双眼中反射出来。”本雅明说,黄柳霜“纯真活泼的性格并不是伪装”,“她对悲剧的喜爱越由衷、越热烈,她在日常生活中就越平和、越积极。这个健康又迷人的姑娘会用认真友好的目光看着你,让人完全看不出她是一位电影明星”。

在欧洲,黄柳霜以《唐人街繁华梦》等作品赢得声誉。她参演的歌剧《中国舞女》获得巨大成功。然而,当她望向观众席时,总会失望地发现,那里没有中国面孔。她感叹:“我学到的越多,就越发思念中国。”

黄柳霜以《唐人街繁华梦》等作品在欧洲赢得声誉。

黄柳霜以《唐人街繁华梦》等作品在欧洲赢得声誉。 回到好莱坞后,黄柳霜渴望在电影中扮演一个“真正”的中国角色的念头更加强烈。1932年,她希望参演根据中国民俗故事改编的《儿女》。这是当时好莱坞极少数正面描写中国生活的电影。剧组却拒绝了,因为她“长得太美了,不适合演中国好人”。

1935年,中国农村题材的《大地》开拍,黄柳霜希望演女主角阿兰,导演却只愿让她演一个狡猾的小妾。黄柳霜愤慨地提出抗议后,拒绝参演。饰演阿兰的白人演员后来获得了奥斯卡奖。这对黄柳霜打击很大。赵小建说:“虽然她是个出色的演员,但演得再好,也很难与白人演员竞争。”

寻根

在好莱坞一次次的失望,让黄柳霜更向往遥远的中国。1934年,她父亲回台山老家长安村定居。1935年,她在伦敦演出时与京剧大师梅兰芳会面,燃起了对中国传统戏曲的热情。同年,她宣布自己将“回中国”。

1936年2月9日,黄柳霜搭乘客轮抵达上海,开始了期待已久的寻根之旅。她与家人团聚,去了浙江、广东等地,结识了林语堂等文化名人,与电影明星胡蝶、美国记者斯诺等成了朋友。她还导演了一部纪录片《我的中国电影》,记录中国的市井生活。黄柳霜的传记作家写道:虽然黄柳霜对中国的理解依然是零散的,但她对中国的认可与支持“一如既往地真诚、热切、坚定不移”。

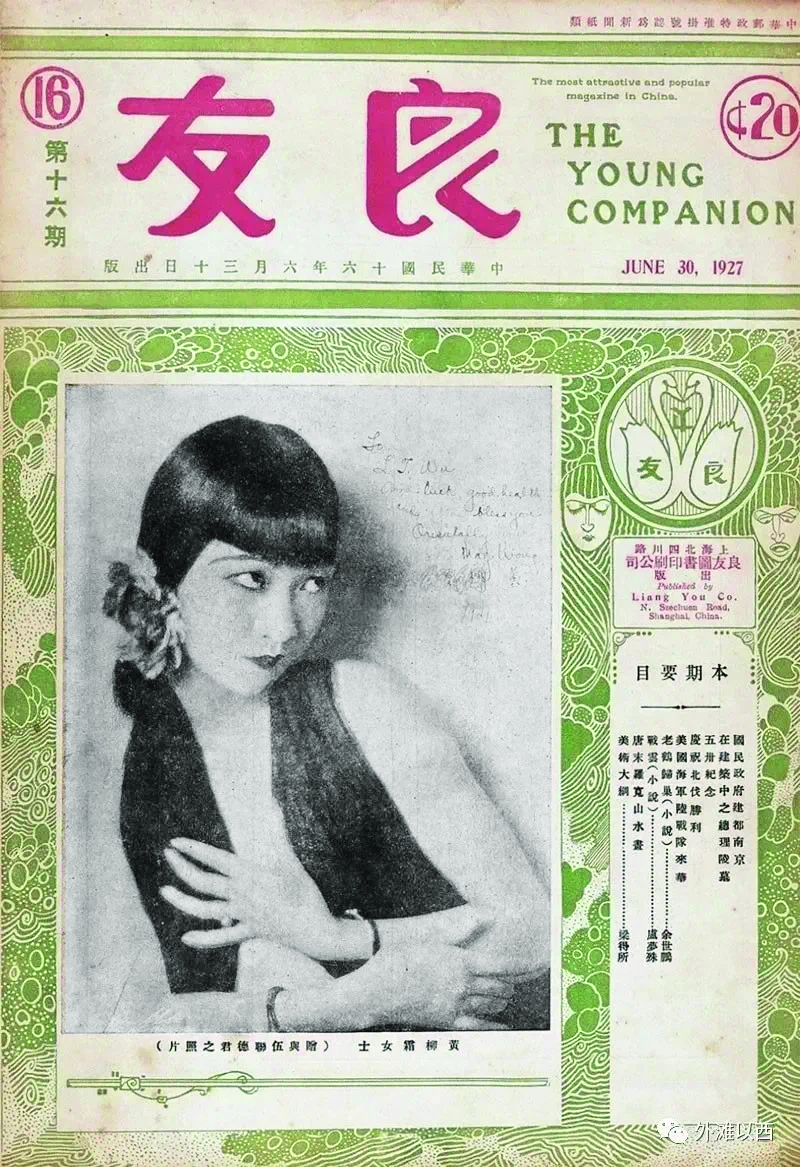

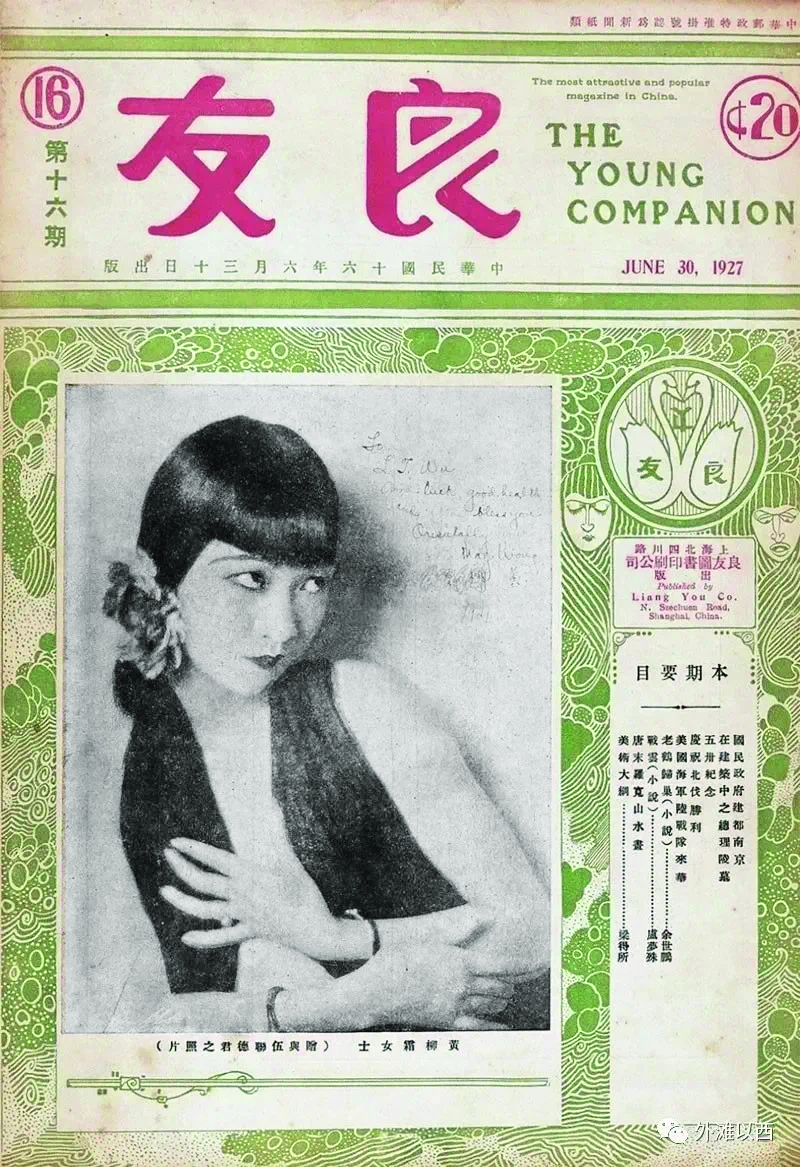

《良友》画报对黄柳霜的报道。

《良友》画报对黄柳霜的报道。 1937年7月7日,全面抗战爆发。黄柳霜很快加入了美国援华联合会。早在1931年“九一八事变”后,她就发表文章称:“尽管有日本铁蹄的蹂躏,有着纯洁道德和高雅精神的中华文化必将战胜血腥与暴力,重新绽放。”为了支援抗战,她将拍卖时装与首饰的钱捐出,还自编自导了揭露日军暴行的戏剧《路障之内》。

中国军民在抗日战争中的英勇表现,及二战期间中美盟友关系,也让中国在银幕上的形象趋于正面。在这种情况下,黄柳霜得以在《缅甸炸弹》《重庆夫人》等电影中饰演“女英雄”形象。在《重庆夫人》结尾,黄柳霜扮演的特工就义前说:“你们杀不死我,你们也杀不死中国。和平的力量终将跨过废墟和仇恨,迈向胜利!”黄柳霜将该片片酬全部捐给了中国联合救济会。

1960年,55岁的黄柳霜在好莱坞“星光大道”上留下名字。一年后,她在睡梦中离世。

赵小建说,作为中美文化的“穿越者”,黄柳霜一直希望找到自己的真实身份。她渴望改变西方对华人的偏见,却发现自己无力决定自己在银幕上的形象,这也是黄柳霜人生的悲剧和痛苦之源。尽管如此,黄柳霜依然勇敢地打破了种族隔离,向世界展现了才华横溢、美丽动人的华人形象。这是黄柳霜最重要的遗产之一。

学者点评

黄柳霜的悲喜剧

◎中央民族大学影视人类学中心主任朱靖江

作为20世纪首位具有国际影响力的华人女影星,黄柳霜的人生无疑是带有悲剧性的。一方面,她的艺术才华让西方世界看到了现代、时尚、迷人的华人形象。但同时,她也是当时西方社会种族主义的受害者,成了西方银幕上一个被凝视的“异域奇观”。黄柳霜所处的20世纪早期,东西方关系极其不平等,西方主导的帝国主义、殖民主义使得欧美各国对包括华人在内的其他种族报以歧视的态度。这一历史背景,决定了黄柳霜的悲剧命运以及她在银幕上呈现出的文化景观。

尽管黄柳霜一生都渴望在电影中扮演积极的华人角色,但她在好莱坞电影工业中的弱势地位,决定了她不得不扮演一个西方社会眼中的“亚洲女性”形象。在很多电影中,黄柳霜的角色被西方赋予了两个向度:在一些电影中,她是纯洁柔弱、逆来顺受的“蝴蝶夫人”。在另一些电影中,她又扮演着妖艳诱人、富有侵略性的“龙女士”。而这两种角色,最终又往往都以悲剧性结尾。

这展现了当时西方社会对中国的复杂感情:一方面,西方认为近代备受屈辱的中国软弱可欺。另一方面,西方又对“神秘”的中国文化感到好奇和恐惧,甚至担心中国可能在未来替代西方的主导地位。与此同时,由于20世纪初美国仍视跨种族婚姻为违法行为,许多美国观众也从黄柳霜身上获得了一种“突破禁忌”的快感。

好莱坞的剥削,使得她重新思考自己与中国的关系。尽管她对中国的认识也带有片面性和理想化,但她对中国的感情无疑是真挚而热烈的。

在复杂的时代背景下,黄柳霜在西方影视工业中“身不由己”,但解决了中西方文化交流的“有无问题”。她冲入西方主流文化领域,展现了国际化的华人形象,证明了华人可在影史上获得一席之地。她起伏的一生,也折射了特殊时代里华人在国际舞台上的复杂命运。(郑敖天)