5月10日,一个星期五的早上,景德镇中国陶瓷博物馆还未开门,门口就排起了长队。广场上的年轻人,三三两两结伴而行,有人拍照打卡,也有人架起手机直播。门一开,广场上的人都跑了起来,往门口涌去。

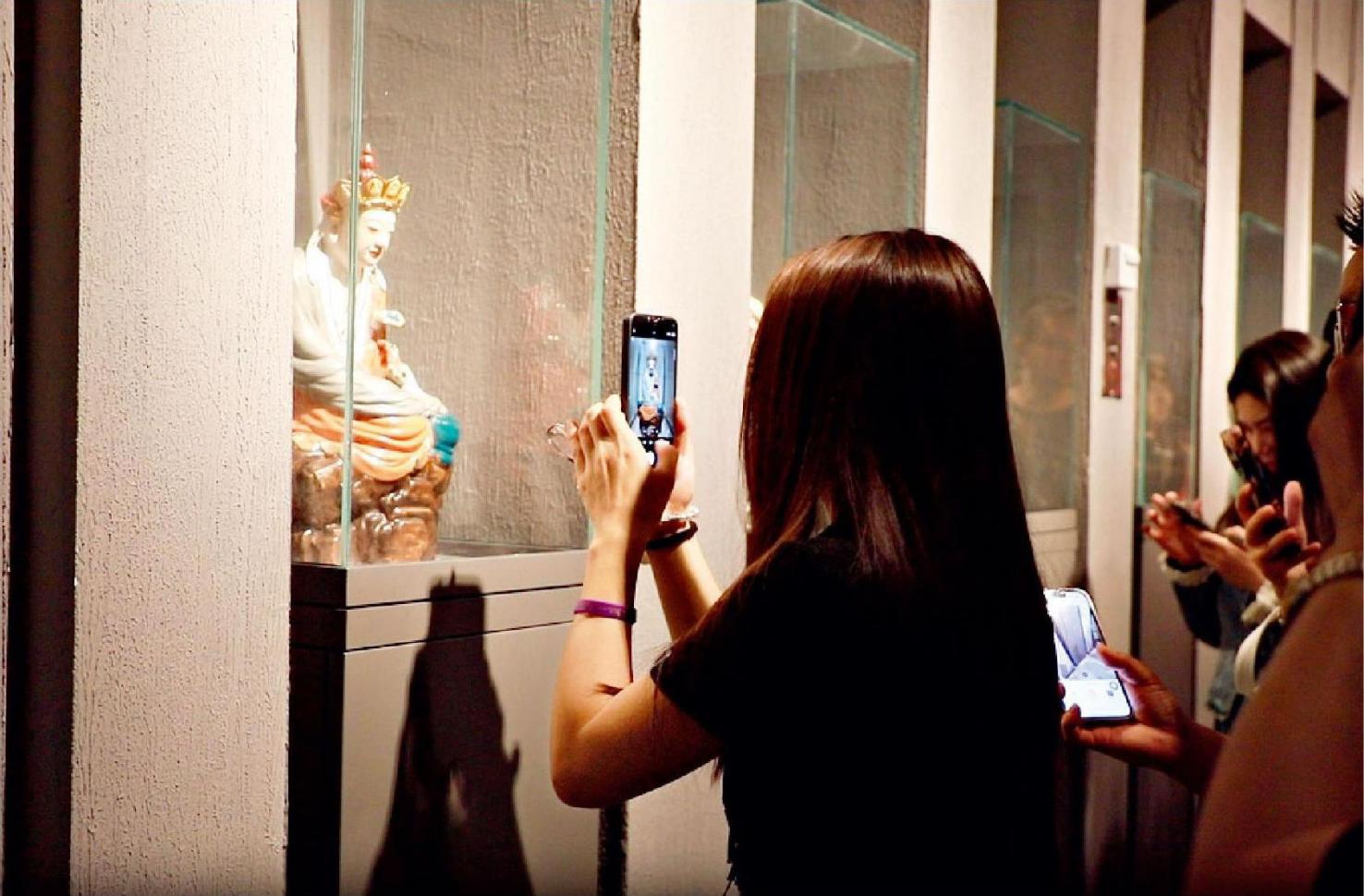

很快,人潮流向了博物馆六楼。那里是常设展厅,展览了一组罗汉陶瓷雕塑,先到的人已经排起了队,队伍拐了几个弯,一直延伸到展厅外。一眼望去,大部分是年轻人,都是奔着角落里的“无语菩萨”去的。“我在美国读书,回来第二天就到了景德镇,来博物馆后直接坐直梯上来,到‘无语菩萨’这里打卡。它的表情和当下部分年轻人的心态很契合,难怪这么火。”一名年轻游客对《环球人物》记者说。

“无语菩萨”原名沉思罗汉,是博物馆馆藏《釉下加彩十八罗汉塑像》中的一件,去年夏天突然在网络上爆火,吸引了无数年轻人前往参观打卡。在年轻人的传播和加持下,景德镇中国陶瓷博物馆也火了——“五一”假期,博物馆接待游客8.6万余人。

“文博热”持续火爆,逛博物馆正在成为年轻人的一种时尚。

不久前,《中国青年报》曾发起一项调查,结果显示:近95%的受访大学生去过博物馆参观,近80%的受访大学生喜爱观看与博物馆相关的长短视频。88.22%的受访大学生认为参观博物馆可以增长知识、增强文化自信,72.20%认为可以提高思维、审美、创造能力。

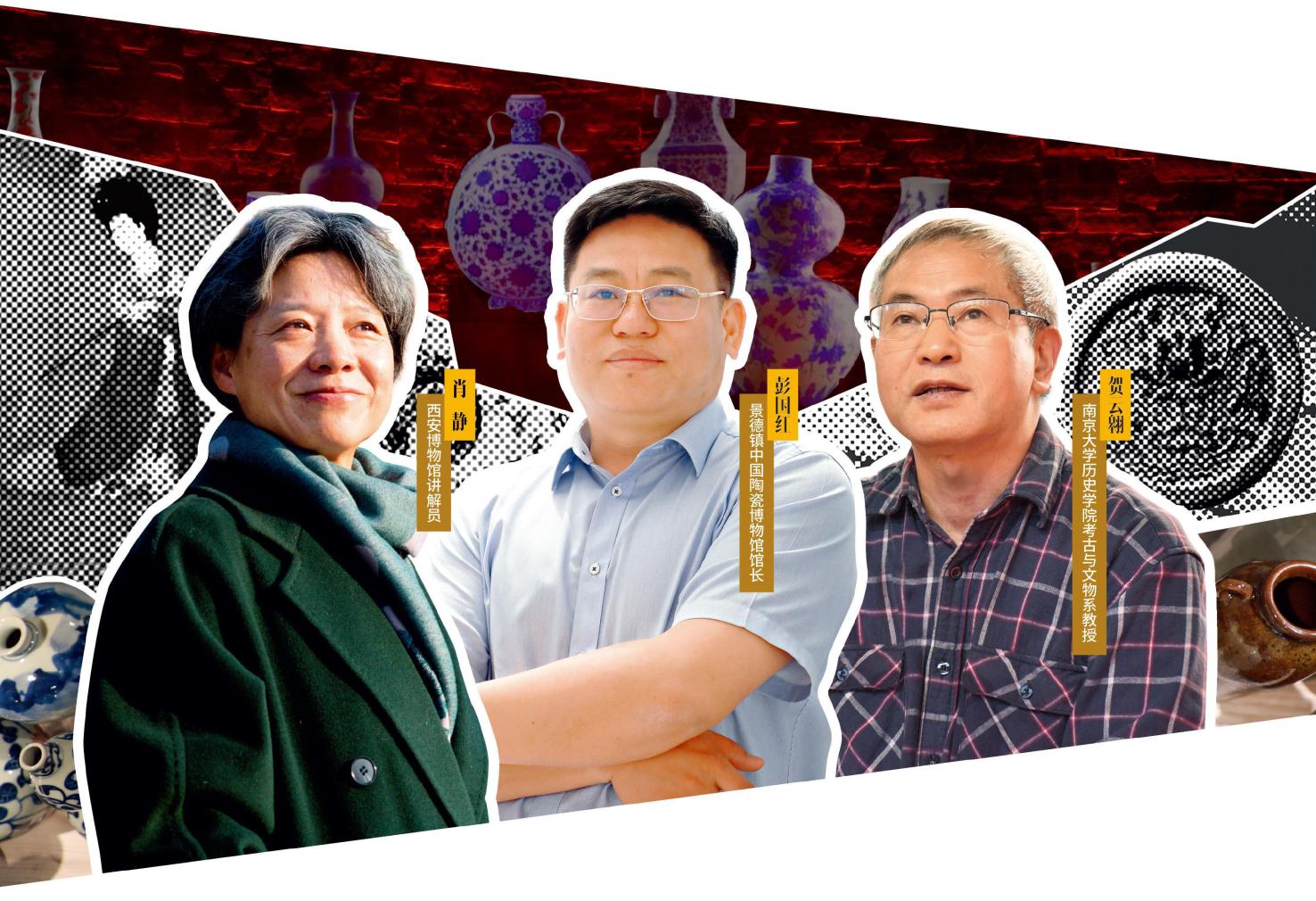

当代年轻人为何热衷博物馆?博物馆究竟做对了什么?“博物馆热”会给年轻人带来什么?“5·18国际博物馆日”来临之际,《环球人物》记者采访景德镇中国陶瓷博物馆馆长彭国红、西安博物馆讲解者肖静、南京大学历史学院考古与文物系教授贺云翱。他们以不同的方式,在文博领域深耕多年,而这一次,我们讨论了一个共同的话题:博物馆和“Z世代”的相遇。

彭国红:“沉思罗汉”与年轻人悲喜相通

景德镇中国陶瓷博物馆(以下简称“景博”)的出圈,有些猝不及防。

“很多人也问我,‘景博’的‘沉思罗汉’是怎么火起来的。我回顾了一下,最早是2023年2月,有人在社交媒体上发了‘沉思罗汉’的图,引发网友围观。我们发现后做了一些引导,后续又有网友做了表情包,迅速在网上传播。”景德镇中国陶瓷博物馆馆长彭国红对《环球人物》记者说。

与传统菩萨雕塑的严肃表情不同,“沉思罗汉”双目微合,嘴角抿起,似是欲言又止。“像极了假期加班的我。”有网友调侃。很快,这尊罗汉的表情被网友重新创作、加工,大笑、微笑、苦笑、冷笑……各式表情包传播开来,有人给它取了一个昵称“无语菩萨”,由此火速出圈。

借着这股热潮,“景博”迅速找来专家、讲解员,包括彭国红自己,纷纷“上岗”讲解其背后的故事。上世纪三四十年代,曾龙升参考贯休禅师十六罗汉图拓片(现存于杭州圣因寺),创作了一组雕塑《釉下加彩十八罗汉塑像》,其中之一便是“沉思罗汉”。它形象丰腴而慈祥,眉目平和,是一种智慧的象征。

2024年5月10日,游客在“沉思罗汉”前排队打卡。

网友根据“沉思罗汉”创作的表情包。

“它的面部表情,正好符合当下年轻人的一种心境、一种状态或者一种情绪。这实际上是传统文化与年轻人的一种对话和共鸣。博物馆成为‘网红打卡地’,证明了民族文化的独特魅力和价值正在被越来越多年轻人所看到、所感受,是一种文化自信的体现。”彭国红说。“沉思罗汉”出圈之后,“景博”人流量不断增多,其中75%以上是年轻人,“前几年一天的人流量也就两三千人,现在高峰时突破两万人”。

越来越多年轻人涌入“景博”,彭国红既欣喜,又有担忧:年轻人是否只是为了凑热闹?是走马观花式参观,留下浮光掠影的印象,还是真正了解、学到历史文化知识,获得了自我提升?

“现在的年轻人来到博物馆,可能跟原来的那种以研究为目的的学者有所区别,他们更注重的是一种互动,注重体验感。所以,我们要更多去考虑,如何让收藏在博物馆里的文物‘活’起来,如何将文物、藏品背后的故事更好地讲给参观者听,让‘网红’变‘长虹’,引导观众体验陶瓷文化、感受传统文化魅力。”彭国红说。

在彭国红看来,博物馆某种程度上就是一所大学。“景博”今年提出了“进百校,引万人”。进百校,是把博物馆的陶瓷文化带到学校课堂上;引万人,是把边远山区的学生接到博物馆,深度体验、感受陶瓷文化。

肖静:博物馆里有历史文化,也有人生

“每一次踏入陕西历史博物馆,就如同打开一本厚重的历史书。这里,不仅仅是历史静态的陈列,更是古人的智慧与经验,给予我们对当下的审视和思量。”这是刚刚上线的陕西历史博物馆秦汉馆分众化导赏片第二集《沉淀》的开场白,讲述者正是“大咖说讲师团”的讲解员肖静。

最近,肖静一边忙着带团讲解,一边为导赏片做准备,一有空闲就查资料、读书,读王子今的《秦汉史》《秦史人物论稿》《秦史名物丛考》,也读《楚亡汉兴》《秦崩》等,了解秦汉时期的制度、重大人物的故事、人们的生活等。在接受《环球人物》记者采访前,她正在读《秦汉史》。

肖静是土生土长的西安人,自媒体账号取名为“西安肖静”。作为“大咖说讲师团”的著名讲解员,她主讲西安三大博物馆:陕西历史博物馆、西安碑林博物馆和大雁塔。因讲解知性、睿智,自然流畅又充满知识性,无论线上还是线下,她都备受追捧。在短视频平台上,她有120多万粉丝,有网友听了她的讲解,留言说“以前到西安都白去了”,也有网友“求跟肖老师的团”。

在成为专职讲解员之前,肖静当过导游。2005年,她离开旅行社,之后零零星星带一些团。直到2018年,在朋友劝说下,她再次回归。“回来后发现行业需求发生了变化,游客群体也变了,他们不再像过去一样走马观花游一天,更多喜欢到博物馆去参观,去深度感受历史文化。我就决定以博物馆作为自己的主场,专职为游客做讲解。”

肖静(右一)在西安碑林博物馆给一群小学生做讲解。

她自认为是一个感性的人,每一次讲解必倾情投入,饱含情感,既有历史、人物、艺术、技术等知识,又把自己对知识的感悟融入其中。她在陕西历史博物馆讲“唐代贵族女性的化妆术”,从化妆的历史演变、步骤、手法到化妆品的原料铅粉等,一一道来;她讲为保存玄奘法师所取经卷而建的大雁塔,说“玄奘法师一个人目标坚定,百折不挠,在那条孤独的路上只身前行,是一个孤行者”……后来,在朋友们的鼓励下,她将讲解做成短视频发布在网上,一下子火了。

“一个好的博物馆讲解员是什么样的?”记者问。

“首先是技术层面,也就是理性层面,知识储备一定要足够的丰富,要不断更新;其次是精神层面,讲历史可以罗列事件,讲器物可以讲工艺、讲故事等,但它对游客的意义是什么?游客不是来博物馆上学的,也不是备考的,他在知道历史事件的同时,也需要知道这些历史、文物和自己的关系。我希望通过讲述,把不同文物背后呈现的时代精神告诉给更多人,从而引发他们的思考,思考自己当下的人生。”肖静说。在她看来,一个讲解员就是审美的引导,“优秀的博物馆讲解者,必须对民族和民族文化有深刻的认识,对中国传统文化精神内核有深刻的了解和体会。只有真实地认可民族文化,才能打动你的听众”。

肖静的讲解总是能打动很多人。她不是背导游词,也不是简单讲解文物知识和故事,而是经常把自己的人生经历、人生感悟融进去,“非常感性”。她播放量最大的一条视频,是在大雁塔的讲解,从自己多年前爬泰山的经历讲到人生的烦恼、人类的欲望,讲到安顿身心,说“事能知足心常惬,人到无求品自高”。有个女生看了这段视频后深受触动,专门来跟肖静的团。讲解结束后,女生独自留下来和她交流,讲自己生活、工作上的困惑与迷茫。最后,女生说好像找到了方向。“告别的时候,她眼泪唰一下就出来了,我还和她拥抱了一下。”肖静向记者回忆道。

专职做讲解员这几年,肖静也注意到越来越多的人正因为短视频传播而爱上博物馆,尤其是年轻人。“博物馆是一座桥,是个时空的隧道,是我们和先贤、和灿烂的历史最直接有效对话的一个窗口。来的次数多了,总会爱上历史、爱上文化。”她说,这个世界上如果说风景的话,大概没有比文明或者文化更宽广的风景。

贺云翱:走进博物馆就像走进母亲的怀抱

“中国最早的一所公共博物馆诞生于1905年。”南京大学历史学院考古与文物系教授贺云翱告诉《环球人物》记者。当年,晚清状元、实业家张謇正为通州师范学校规划公共植物园,他在南通濠河畔买下35亩荒地,修修整整4个多月后,总算有了个样子。后来,张謇把植物园规划为博物苑——南通博物苑,开创了我国近现代文博事业的先河。

“我大学的第一次实习,有段时间就在南通博物苑。”贺云翱是恢复高考后的第一批考生。1977年,他以优异的成绩考上南京大学历史系,由此开启了为之奋斗一生的文博事业。贺云翱的主攻方向是考古学。彼时中国的历史学教育,考古学和博物馆学两个专业尚未完全独立,许多课程要兼修,这为贺云翱之后的博物馆学研究打下了基础。1982年,从南大毕业后,贺云翱先后到了南京博物院、南京市文物局从事田野考古工作。他迫不及待地将大学所学与工作实践相结合,参与了许多重要古遗址和古墓葬的一线调查与发掘。

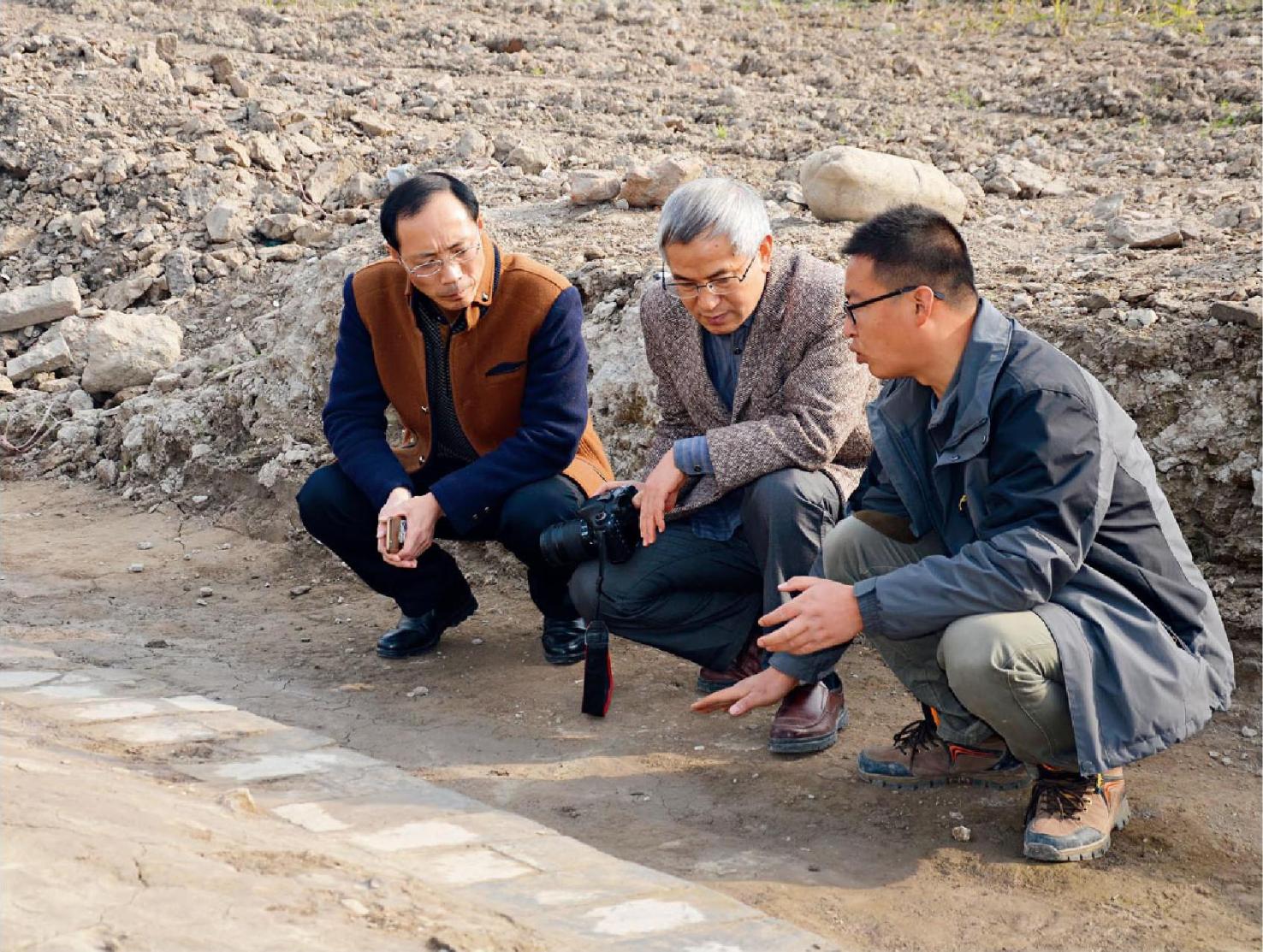

2017年,贺云翱(中)在如东国清寺做出土遗迹分析。

扬州西汉广陵王刘胥夫人墓是他最早参与的发掘现场之一。从那时起,他练就了既会“挖土”,又能讲解的本事。有时,新发掘的探方边上,枯树枝上挂起一块小黑板,他便能滔滔不绝地给前来参观学习的人讲起来。这时,一个个探方就成了最原始的“博物馆”。除此之外,博物馆中专题展览的设计与策划,也是贺云翱在单位经常负责的工作;《东南文化》《大众考古》两本由他创办的重要学术期刊上,贺云翱专门开设了博物馆专栏,编发了许多向普通读者介绍考古界最新成果的科普文章。

1997年,贺云翱开始投入到明孝陵的考古研究中,并带领专家组参与完成“明孝陵申遗”项目。如今的明孝陵博物馆里,有一半文物是他们一锹一铲挖出来的。“看见自己的考古成果被放在各大博物馆里陈列,当然是充满荣誉感的。而发现历史、发现未知,这种奇妙的体验难以言喻。”贺云翱欣然道,“考古工作与博物馆、博物馆学有着深刻的关联。一方面,考古成果不能停留在考古人的报告里或库房里,而要通过博物馆展示出来;另一方面,博物馆的发展离不开考古学的支撑。为什么敦煌博物馆、河南博物院、陕西历史博物馆等这么受大家喜爱,就是因为它们依托了在地考古发掘成果,这些博物馆里的文物‘生长’于那片土地,它们诉说着独一无二的故事,代表的是独一无二的文化,这是它们熠熠生辉的原因。”

2002年,贺云翱从南京市文物局回到母校。这几年,看到越来越多的考生报考文博专业,越来越多的青年人才投身文博事业,他很高兴。“我多次到国外参加学术会议,参观他们的博物馆。上世纪90年代,人们把精力更多地放在物质建设、物质消费上,国内博物馆参观者少,有的甚至门可罗雀,我就很羡慕国外人挤人的博物馆。如今,‘文博热’催生的文化消费就像是对历史的一种补偿。在博物馆,我们得以体认属于中华儿女的文化血脉,走进博物馆就像走进母亲的怀抱。”

热现象与冷思考

《环球人物》:越来越多的年轻人走进博物馆,如何看待这种现象?

彭国红:年轻人和博物馆实际上是一场双向奔赴。近年来,在国家政策层面上,强调自觉传承和弘扬中华优秀传统文化,掀起了“传统文化热”和“文博热”。在这种热潮下,我们博物馆也不断创新传播手段、提升服务水平,使博物馆逐渐适应了年轻人的审美和喜好,为年轻人的学习参观提供了更多便利。像陶瓷,本身是中国优秀传统文化的代表之一,而且很有艺术性,拍照合影很出片,符合年轻人的审美和心理需求。另一方面,这也折射出年轻人旺盛的求知欲和个性,他们打卡、拍照,在社交媒体发布,很好地传播了博物馆和博物馆文化。

肖静:我觉得这是一个好现象。哪怕他们只是进来拍照,只是进来看网红文物,或者哪怕只是进来纳凉,至少它会形成一种风气,会形成一种时尚。他们进来次数多了,耳濡目染之下多少会有一些变化,等到他们长大了,带着孩子再来的时候,他们对博物馆的感知和从博物馆中所得到的,当然也会不同。

贺云翱:这样一个转变背后是大的时代转折。背后是人们对更高质量精神生活的追求。博物馆是文化自信的重要载体,提供了人们对自己文化的认同、对自己精神家园热爱的空间。年轻人生活在物质保障充足的当下,自然而然地需要更多精神消费,这是真正文化自觉、文化自信的一代。

《环球人物》:在这种热潮之下,有哪些冷思考?

彭国红:来的人多了,给博物馆也带来一些挑战,包括管理方面、展览策划、宣传教育等。博物馆要想吸引年轻人,就需要站在年轻人的立场去想问题。另外,大家逛完博物馆以后,如何把博物馆带回家?我觉得更多的应该是生活跟艺术怎么结合,让现在的年轻人也好,观众也好,不仅把博物馆的文创、衍生艺术品带回去,也把这些艺术品转化成为日常生活中的一些用器。总之,就是让大家对博物馆的热爱更长久、更深入。

肖静:我的冷思考是文明观展,观展时对文物要有一份敬畏,其实博物馆本身就是一个文明的窗口。我也希望走入博物馆的朋友,包括年轻人,能够在走出博物馆后有所思考,从历史中汲取力量,站在更高的时间和空间维度上,认识和思考自己的人生。

贺云翱:庄严神圣的博物馆可以“接地气”,但不应过度娱乐化——博物馆毕竟不是游乐场、娱乐场所。博物馆应在不偏离专业性、学术性、科学性等特质的基础上,进行文物活化利用、文旅融合发展。文物是有尊严的,一味用流行的方式取悦观众,就会削弱文物的地位和博物馆功能,文物本身不能被“搞笑”。迎合,看上去是赢得了观众,但也失去了另一部分观众。

川公网安备51019002004313号