展览现场 记者 卢旭 摄

奔流不息的长江是中华民族的代表性符号和中华文明的标志性象征,别具一格的荆楚文化则是长江文化的杰出代表。周朝初期,在长江中游建立起一系列诸侯王国,其中,在江汉平原上发展起来的曾国和楚国,以其璀璨的物质文化,描绘了中国青铜时代晚期极为精彩的篇章。

金秋时节,200余件来自湖北的精美文物亮相中国国家博物馆“凤凰故国——青铜时代曾楚艺术展”。据湖北省博物馆党委书记、馆长张晓云介绍,今年4月至7月,在国家文物局指导下,该展览在美国旧金山亚洲艺术博物馆展出,在当地掀起了观展热潮,而本次在中国国家博物馆的展览正是回国汇报展。

观众参观“凤凰故国——青铜时代曾楚艺术展”

本次展览分为“南公封国”“楚祀八百”和“惊采绝艳”3个单元,精选来自湖北地区5家重点博物馆的200余件珍贵文物,包括工艺繁复的青铜 器、精雕细琢的玉器、精美奇巧的漆器、华丽多彩的丝织品等一系列湖北地区出土的材质、风格迥异的曾楚文物。

1978年5月,湖北省随州市郊区的一处砖厂在取土过程中,意外掘出一座巨大的古墓,这就是震惊世界的曾侯乙墓。

“曾侯乙墓出土了大量精美绝伦的青铜器,如尊盘、鉴缶、鹿角立鹤等。”在张晓云看来,这些青铜器繁复精细的纹饰、巧妙独特的设计,展现了战国时期青铜铸造技术的最高水平。

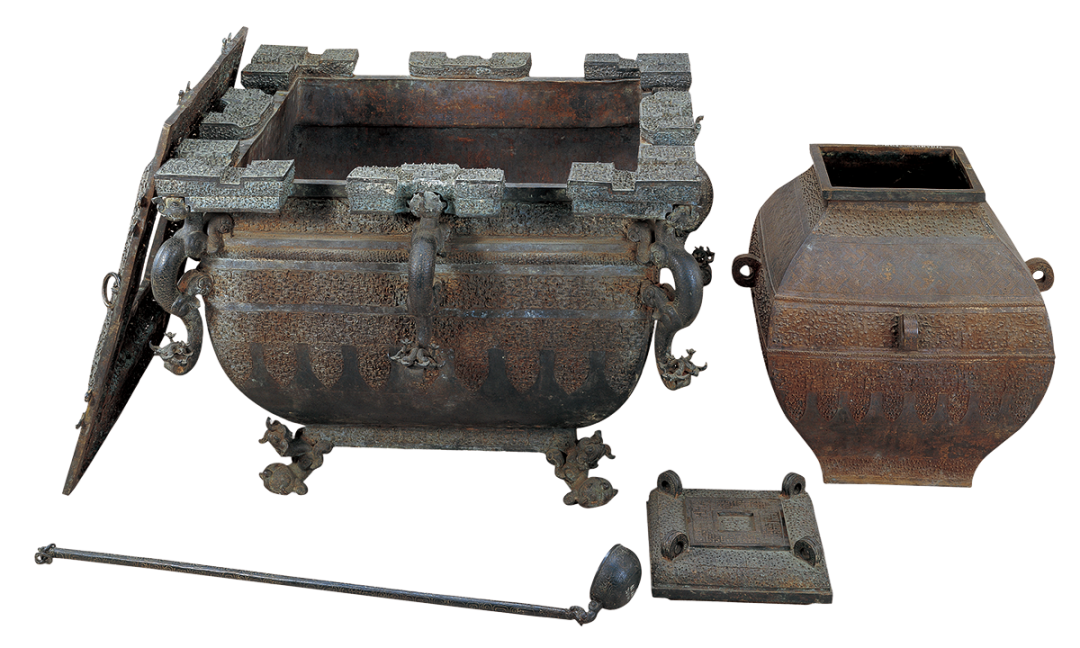

曾侯乙墓出土的铜方鉴缶就是本次展览展出的一件重器,它是2008年北京奥运会“奥运缶”的原型,被誉为世界上最早的铜“冰箱”。

铜方鉴缶

战国

1978年随县擂鼓墩曾侯乙墓出土

湖北省博物馆藏

这件铜鉴缶由方鉴、方缶组合而成,缶置于鉴内,为冰酒用具。鉴四个兽足承托鉴底,鉴身四角及四边中部榫接八个方形附饰和八个龙形耳,鉴盖浮雕变形蟠螭纹,鉴体浮雕蟠螭纹,下腹饰蕉叶纹。

“鉴、缶上均有‘曾侯乙作持用终’铭文。使用时,方缶盛放酒,鉴缶之间的空隙盛放冰。”中国国家博物馆策展人、副研究馆员陈克双告诉记者,《周礼·天官·凌人》有“祭祀共冰鉴”的记载,因此鉴缶也可以叫作“冰鉴”。

展览中,一件建鼓铜座吸引了许多观众。这件出土于曾侯乙墓的建鼓铜座以繁复的造型展现了超越时代的审美风尚。该鼓座高50厘米、直径80厘米,由八对大龙和数十条纠结穿绕的小龙构成,龙身镶嵌绿松石,是迄今所见最精美的一件先秦建鼓座。

曾侯乙建鼓铜座

战国

1978年随县擂鼓墩曾侯乙墓出土

湖北省博物馆藏

“该鼓座并非一次浇铸完成,而是分段铸造,然后焊接起来,因此其分制之后成形极具难度。”陈克双介绍,建鼓过去仅见于战国和汉代的青铜纹饰和石刻画像,本件建鼓铜座是迄今发现最早的实物。

自曾侯乙墓发现至今40多年来,江汉平原重大考古发现层出不穷、异彩纷呈,凸显了湖北作为长江文化关枢之地的厚重历史和独特地位。张晓云介绍,除了青铜器,大量出土的玉器、漆木器、丝织品等,也为人们揭示了当时社会的礼仪制度、生活习俗以及手工业发展状况。

“曾国和楚国艺术多彩多姿,从青铜器、漆木器到玉器、丝织品,常常见到新意迭出、惊采绝艳的作品。”张晓云表示,曾楚艺术的特点是造型追慕华夏,构图抽象繁复,线条灵动圆转,纹样崇尚繁缛,色彩追求艳丽。

1982年在湖北省荆州市江陵马山1号墓出土的龙凤虎纹绣罗单衣袖精美异常。这件绣品是在灰白色素罗上用锁绣法刺绣而成,绣线可见红棕、棕、黄绿、土黄、橘红、黑、灰7种颜色,主题纹样为龙、凤、虎。陈克双表示,这件罗衣袖质地稀疏、薄如蝉翼、工艺复杂。纹样中凤处在主体位置,用翼压制龙和虎,体现出楚文化中对凤鸟的崇拜。

龙凤虎纹绣罗单衣袖

战国

1982年江陵马山1号墓出土

荆州博物馆藏

2002年在湖北省枣阳市九连墩1号墓出土的羽人玉佩充满想象力。这件透雕羽人兽首人面,头部以两只反首相背的凤鸟为冠,双翅收拢于胸前,全身阴刻羽纹、鳞纹。“新石器时代的良渚文化、商代大洋洲遗址都曾出土羽人形象的文物,战国中晚期出现的羽人与神仙信仰和崇拜飞升有关。”陈克双说。

羽人玉佩

战国中晚期

2002年枣阳九连墩1号墓出土

湖北省博物馆藏

鹿在我国古代人民的心目中是吉祥美好的象征,在楚地先秦墓葬中,鹿形漆器发现较多。2002年在湖北省枣阳市九连墩2号墓出土的彩绘漆木卧鹿是一尊颇具“现代感”的文物,鹿整体呈反首盘曲状,鹿身分别用颈部榫合,头上插一对真鹿角,其造型具有强烈的艺术美感。

彩绘漆木卧鹿

战国

2002年枣阳九连墩2号墓出土

湖北省博物馆

此外,昂首伫立的青铜鹿角立鹤、闻名天下的越王州勾剑等文物也悉数亮相,展现了曾、楚两个诸侯王国的悠久历史和瑰丽艺术,体现了最新的考古学术成果。“展览向观众呈现了曾国和楚国这两个南方古国的璀璨、精致和奢华,令人叹为观止的精美文物带领观众走近中国古代辉煌的青铜文化。”张晓云说。

官方微信

官方微博

今日头条

川公网安备51019002004313号