游伟在编竹丝

“不管做什么手艺,主要看你喜不喜欢它。竹编对我来讲就像我的小孩。”游伟端坐在竹椅上,怀抱洁白光滑的瓷器,一手拿着镊子,一手编着竹丝,上千条细如发丝的竹丝在他手里熟稔地“把玩”,竹丝经纬交错、动静相间,接头藏而不露……不多时,怀中的瓷器已穿上了一件细密的“竹编外套”。随后,他小心翼翼地放下瓷器,起身带记者走进他正在筹备的竹编文化工作室。

游伟的工作台

无论起伏 只做“手艺人”

时间拨回46年前,游伟出生于平乐古镇一个普通家庭,他童年最常见的场景就是编竹编。“以前街坊里家家户户都做竹编,我们读书的时候就开始跟着亲戚和邻居编茶篓子。”20世纪90年代,仅邛崃市就有至少2000人从事竹编工作。

四川是产竹大省,平乐古镇是四川省邛崃市的下辖镇,距离成都约100公里。山地背阴、雨量充沛的自然条件使这里成为了慈竹的故乡。慈竹的竹节长,纤维柔韧,能拉出比头发丝还细的竹丝,而且光滑无斑,是瓷胎竹编的绝佳原料。

游伟使用的竹丝

“瓷胎竹编要求精选料、特细丝、紧贴胎、密藏头。”游伟说,瓷胎竹编以精细见长,从刮青到编织成品总共有20余道工序,道道都是手艺活。起底、翻底、翻顶、锁扣……上千根纤细如发的竹丝依胎成形,所有接头必须做到藏而不露,这对工艺制作者的操作要求极高。

17岁进入邛崃竹编厂后,游伟就被这项精巧的技艺折服。但他最初进厂只是为了糊口。“农村有句老话‘天干饿不死手艺人’,我们这批上世纪70年代的人很多都进了竹编厂。”瓷胎竹编供不应求,游伟常常工作到晚上10点过才回家。虽然辛苦,但他在那里过得很充实,他还记得那时竹编厂的景象:青砖墁地,到处都是竹丝。出太阳的时候阳光从窗户照进来,透过根根竹丝打在花瓶上,日斑散缀,光影斑驳。竹编厂关掉后,游伟还偷偷拿走了师父做的竹丝,“1两竹丝多少根,仗长多少,我都收集起来了。”

[page]

工作之余,他最爱听师父讲竹编的历史故事。“瓷胎竹编最早起源于清朝年间,张国正第一个将瓷胎竹编上贡。他还因进贡有功被赐予‘五品军工’。但是这个荣誉最高是1915年,在美国旧金山博物馆,得了银奖!”游伟兴奋地告诉记者。

进入20世纪末,平乐镇的经济社会有了巨大的发展和变化,瓷胎竹编作为工艺品价格高昂且实用性有限,加之缺乏市场营销推广,竹编厂效益逐年下滑,最终难以为继。和游伟同期进厂的工人,大多放下手上的技艺,去大城市打工。最少的时候镇上从业者不足10人。游伟却不愿放弃,“我也没有其它特长,这辈子就这一门手艺,我也喜欢它。只要有一碗饭吃饿不死人就行。”慢慢地,游伟找到成都周边的老师傅给他分一些2块、3块的加工活路维持生计。尽管游伟还没有挣到多少钱,但他始终相信只要你学会一门手艺,不管在什么年代,总有一天时间会震慑你。

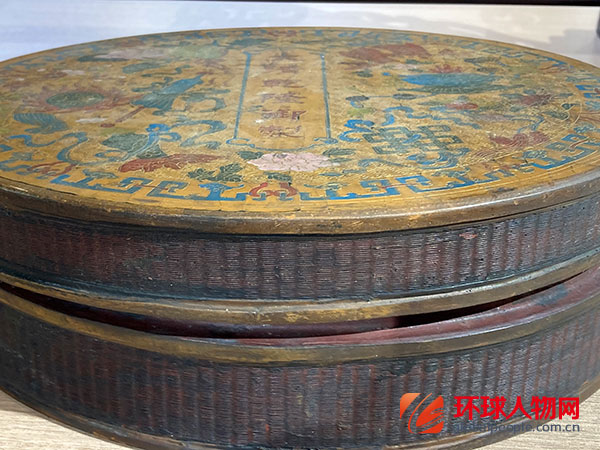

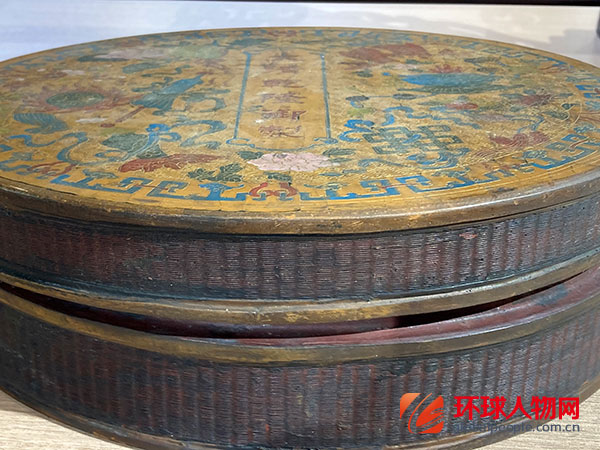

游伟制作的瓷胎竹编

不骄不躁 用初心回应时代

不少人看见游伟从事竹编,都会劝他去干点别的,“开家民宿或者餐馆也行啊!”但游伟坚信,老祖宗留下的东西就像种子一样,只要有泥土、有雨水,任何压力都阻挡不了它们旺盛的生命力,哪怕只有一点点可能也要拼命钻出来。

2008年,瓷胎竹编被正式列入国家非物质文化遗产名录。2013年,平乐古镇旅游业蓬勃发展,各地游客纷至沓来,仅国庆假期就接待游客57.9万人次。游伟把自家房子隔成了门店。店里每天“人满为患”,夫妇俩早上7点起床,晚上打包、装货,一直工作到12点才能睡觉。“后来家里的货卖完了,我又去收其它竹编厂的尾货。有次在邛崃西桥附近一家厂就拿了三万块钱的货。一个月后货卖完了,我又把这个钱还给他。”

尽管销售不愁,有一个问题却一直横亘在游伟心中。如何传承?同许多传统手工艺一样,在机械化生产的冲击下,瓷胎竹编繁琐的工序渐渐被放弃。独处时,游伟总想起师父对他说过的一句话:我现在不做了,以后就靠你把这个手艺传承下去。“我还是想有传承这个手艺的人,如果在我这代丢失掉了,我的良心过不去。”

转折发生在2016年。“我记得那年李克强总理提出了‘工匠精神’,这一下就把工匠精神传递出去了!”一位远在上海寺庙的年轻僧人通过互联网找到游伟,希望学习瓷胎竹编。“我把材料邮寄送给他,然后通过视频的方式教学。我们也从来不保守,有什么东西都教给别人。”

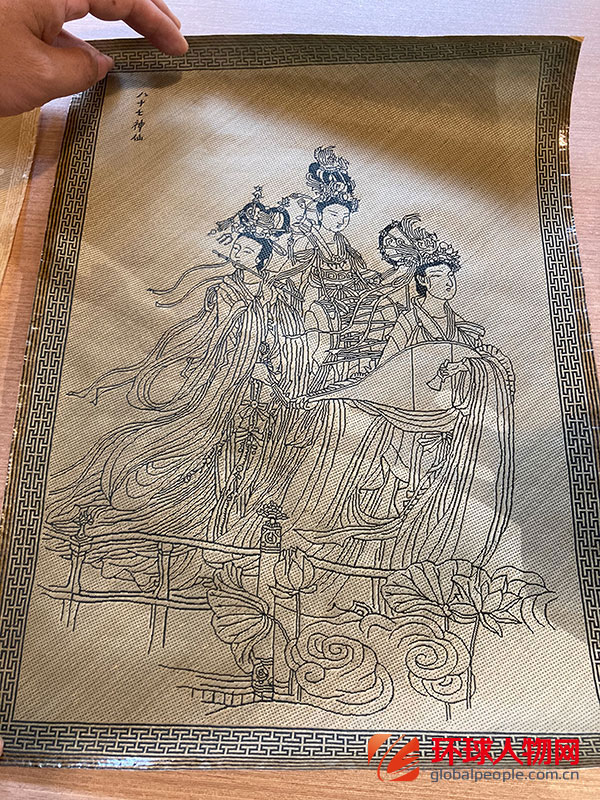

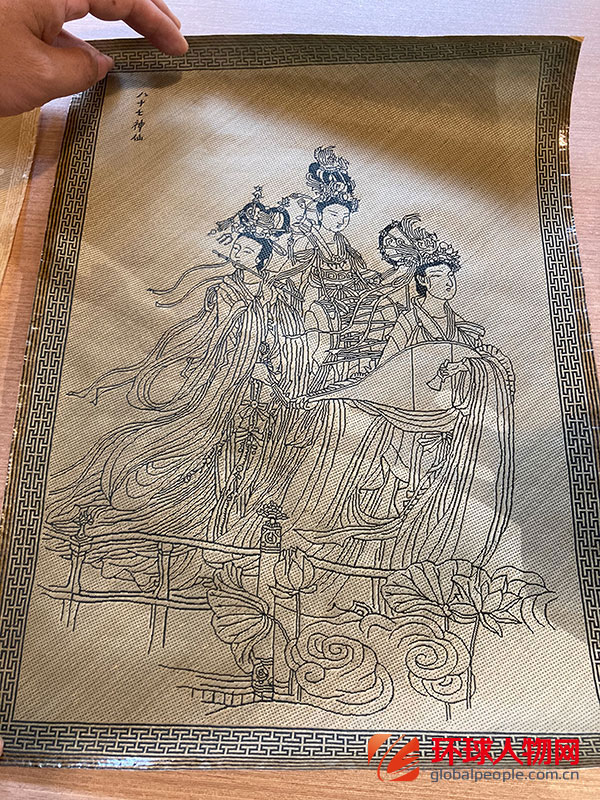

游伟希望传承的不仅仅是手艺,还有瓷胎竹编的文化。他在盘活周边竹编厂尾货的同时还发掘了不少“宝贝”:薄如蝉翼的竹丝画帘、竹蔑丹青、竹编屏风等。平乐古镇旅游业的兴起,也吸引了一批看中游伟收藏品的商人。邛崃一家酒厂的外国老板,多次带着3个人去游伟的门店,希望高价收购他收藏的一张竹丝画帘。面对高昂的出价,游伟从未动摇,“我告诉他,终有一天我们邛崃会修一家竹编博物馆,我要捐献。”游伟说,这些东西他从来没想过卖,整理起来是作为一个时代的证明,希望让下一代年轻人了解竹编文化。

游伟收藏的竹编

游伟展示收藏的竹丝画帘

篾尺,刮刀,卷刨……在游伟的工作室,能看到各式各样的竹编工具。其中有一把刮刀,来自游伟的师父李万东。日经月累,李万东天天拿在手中揉竹丝用的刀片已经凹陷下去了。游伟摸着刀片上的凹槽感慨道:“一辈子只做一件事,工匠就是这样。”(图文/羊佳)

游伟展示李万东使用过的刀片