“人歌小岁酒,花舞大唐春。”(唐·卢照邻《元日述怀》)唐朝诗人卢照邻笔下的元日很是喜庆,人们唱着歌儿喝着小酒庆贺新年的到来,早开的鲜花也在风中翩翩起舞迎接着新春。他在诗歌最后还表示:但愿人生永远像元日这天一样欢乐。

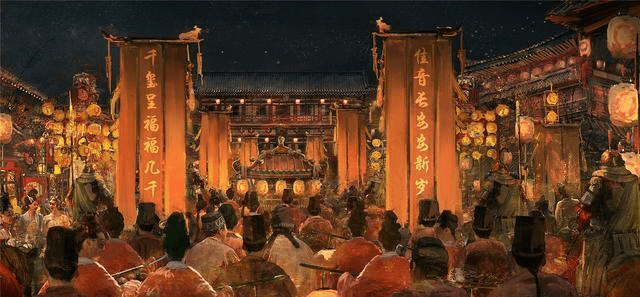

春节是国人最重视的节日之一,不过,在唐朝,老百姓并没有“春节”的概念,新年的第一天叫作“元旦”“元日”等。在唐朝,大年初一,在京城的大臣们会进到皇宫,这是当时的一个重要活动,叫作元日朝会。

(资料图片)

唐诗中有很多记述元日朝会盛大场面的诗歌,诗人杨巨源就记载过:“天颜入曙千官拜,元日迎春万物知。”(唐·杨巨源《元日观朝》)而“守岁”上朝的不仅是臣子,皇帝亦如此。唐太宗李世民便在诗中记录下了某年守岁的心情:“共欢新故岁,迎送一宵中。”(唐·李世民《守岁》)既然是共欢,可以推测,和他一起喜度良宵、辞旧迎新的,还是那些大臣。

(资料图片)

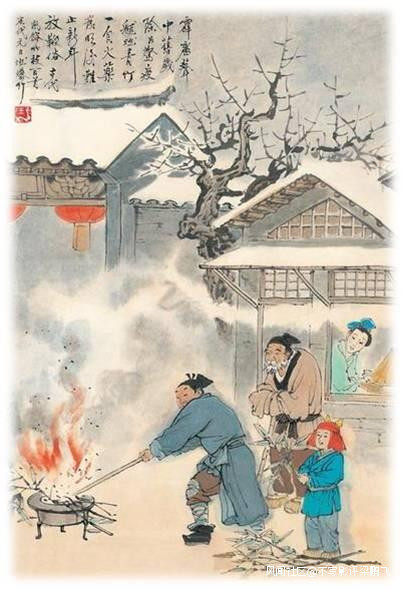

唐朝人过年也放“爆竹”,唐朝诗人来鹄曾经写过一首《早春》,就提到了:“新历才将半纸开,小庭犹聚爆竿灰。”爆竿就是爆竹,说的是庭院里还残留有新年爆竹留下的残灰。唐朝人的爆竹和后世的鞭炮不一样,是真的用火烧竹子,使之逐节燃烧并爆裂发声,以驱逐瘟神,“爆竹”“爆竿”因此得名。

开元名相张说有一年在岳州过年,照例守岁,守到最后已昏昏欲睡,结果被爆竹声惊醒了,于是将这岁末年初的守岁情景记录了下来:“桃枝堪辟恶,爆竹好惊眠。”(唐·张说《岳州守岁》)张说还提到了桃枝,桃被认为有辟邪的作用,因此过年不仅要插桃枝,还得挂桃符。即用桃木削成的一对木片,写上神荼、郁垒两个门神的名字,悬挂在门首,据说有辟邪作用,每年大年初一都必须摘下旧的换上新的。

“爆竹”习俗(资料图片)

此外,唐朝人也有属于自己的“春晚”。除夕夜里上演的“驱傩”仪式是驱除疫鬼的仪式,人们会戴上面具进行舞乐表演,祈求新的一年能平安祥和。诗人沈佺期曾在诗中记录下看到“驱傩”仪式的场景:“殿上灯人争烈火,宫中侲子乱驱妖。”(唐·沈佺期《守岁应制》)

和今天一样,唐朝的过年,最重要的便是一家子围坐在一起吃一顿团圆饭。唐朝人的团圆饭上,有几样是不可或缺的,其一是五辛盘,这是一道用五种辛味蔬菜拼成的拼盘,唐朝人认为吃五辛盘可以发散人体内脏中的陈腐之气。

吃过了辛辣的,就该吃甜的了,那就是“胶牙饧”。这是一种用麦芽制成的糖,白居易也甚是喜欢:“岁盏后推蓝尾酒,春盘先劝胶牙饧。”(《岁日家宴戏示弟侄等兼呈张侍御二十八丈殷判官二十三兄》)这种糖吃起来黏齿,所以叫作“胶牙饧”。

“胶牙饧”(资料图片)

此外,唐朝人的年桌上还少不了两种酒。一种是“屠苏酒”,另一种是“椒柏酒”。据说喝了能驱寒祛湿、驱邪解毒。

杜甫四十岁那年在堂兄弟杜为家中相聚守岁,就喝了椒酒:“守岁阿戎家,椒盘已颂花。”(唐·杜甫《杜位宅守岁》)晚年的杜甫则喜欢在过年时想念亲朋好友:“不见江东弟,高歌泪数行。”(《元日示宗武》)“旧时元日会,乡党羡吾庐。”(《远怀舍弟颖、观等》)“近闻韦氏妹,迎在汉钟离。”(《元日寄韦氏妹》)

诗人刘禹锡曾在朗州(今湖南常德)过年之际倍感孤独,那个春节他的心情便很低落:“异乡无旧识,车马到门稀。”(唐·刘禹锡《元日感怀》)白居易在杭州为官时过年也显得很冷清:“独酌无多兴,闲吟有所思。一杯新岁酒,两句故人诗。”(唐·白居易《小岁日对酒吟钱湖州所寄诗》)一个人喝着闷酒吟着诗,这年也就过了。

后来,刘禹锡的心态就好多了,60岁那年的元日,刘禹锡和白居易聚会,就非常开心:“渐入有年数,喜逢新岁来”(唐·刘禹锡《元日乐天见过因举酒为贺》)可和他同岁的白居易就比较感慨了,前一夜的除夕还叹道:“火销灯尽天明后,便是平头六十人。”(唐·白居易《除夜》)

不过,白居易晚年有一回过小年心情分外高兴,原因是小外孙女满月了,活脱脱一个和蔼老爷爷形象,而且他还在诗中写道:“怀中有可抱,何必是男儿。”(唐·白居易《小岁日喜谈氏外孙女孩满月》)为什么一定要在乎是不是男孩呢?在当时,白居易的思想观念的确是相当先进的了。

诗人贾岛过年则有个特别的习惯,《唐才子传》记载,贾岛每到除夕之夜必定会把这一年所作的诗歌都拿出来放在几案上,然后还要烧香拜一拜,并洒酒在地祷告说:“这是我一年来的苦心啊。”然后举杯痛饮、放声唱歌,或许,贾岛这一行为是在自慰、自励吧。

唐朝诗人们的年,已过去千年余,时光已消散,记忆却凝聚在他们的诗句当中。无论是喜怒还是哀乐,无论是清冷还是热闹,在诗句里,都饱含着他们对美好生活的向往与憧憬。

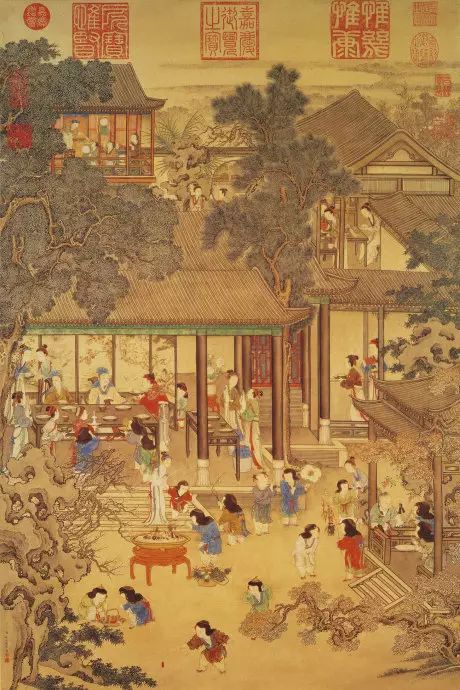

《岁朝欢庆图》 清代姚文瀚绘 台北故宫博物院藏

官方微信

官方微博

今日头条

川公网安备51019002004313号