她16岁走上抗美援朝前线保家卫国

59岁创办北京大学生电影节

75岁创造性提出“第三极文化”

如今,90岁高龄的她

誓要让中国文化走得更远

她就是北京师范大学资深教授

中国文化国际传播研究院院长黄会林

近日,总台《吾家吾国》栏目专访黄会林

聆听她致力于中国文化

国际传播的故事

01

临近退休再“创业”

创建影视学科 开创北京大学生电影节

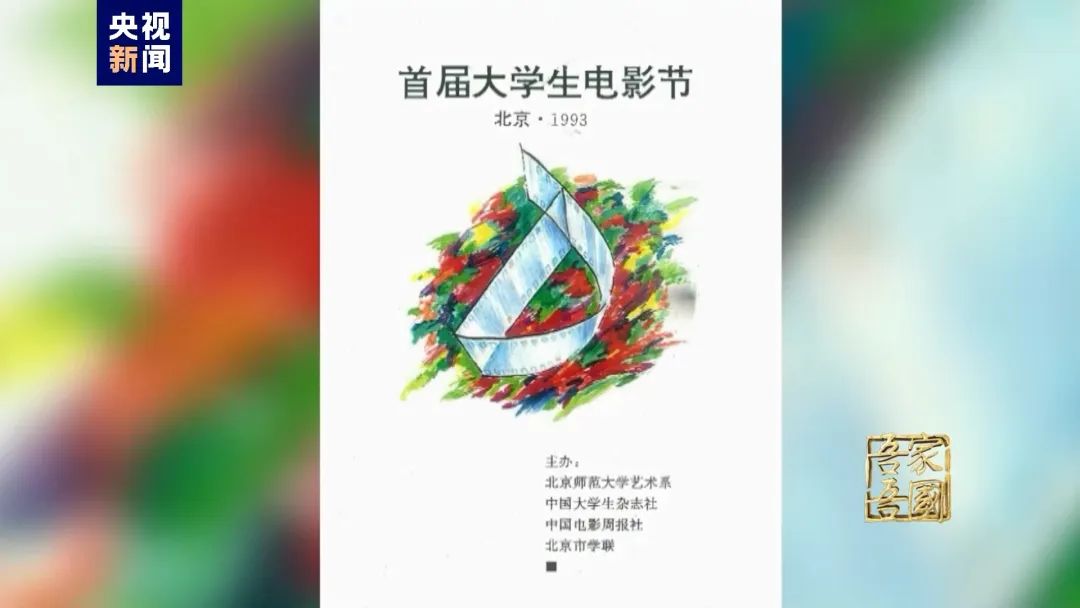

1993年,黄会林创办了我国第一个以大学生为参与主体的国家级电影节——北京大学生电影节。

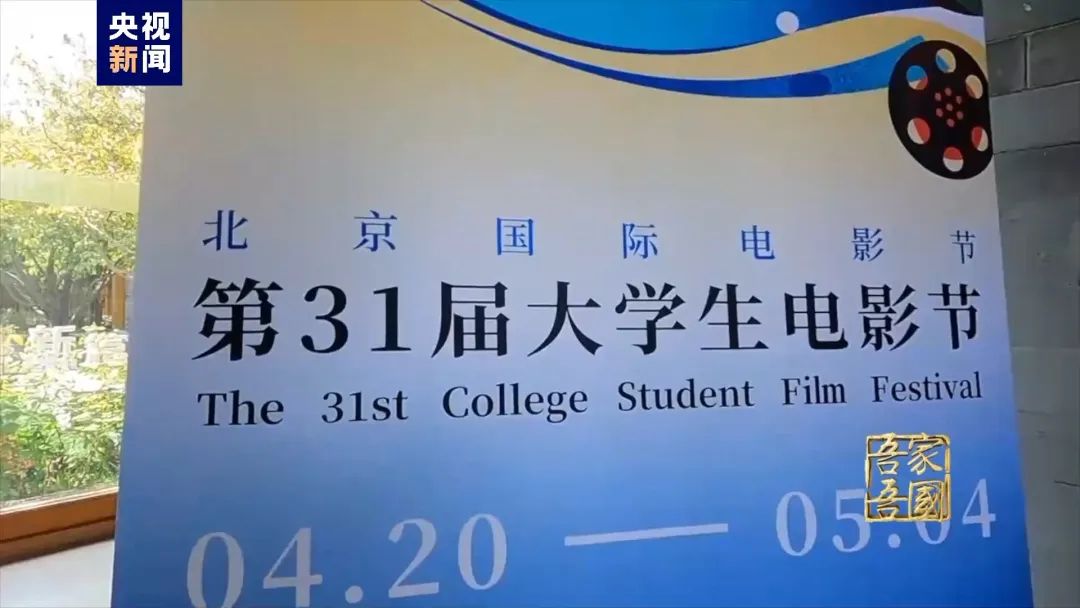

黄会林希望架起一座桥梁,连接起中国大学生和中国电影。到今年,北京大学生电影节已经举办了31届,不仅为优秀的影片和创作者提供了展示的舞台,还培养出了很多电影人才,推动着我国电影行业不断发展。

在北京大学生电影节诞生的前一年,1992年,为了推进教育改革,北京师范大学计划创建全国第一个综合性大学的影视学科,当时的校长方福康找到了黄会林。

那个时候,黄会林已经58岁,再有两年就退休了,但她没有任何迟疑。她说,“祖国的需要,就是我们该干的事。”

接到创建影视学科的任务后,黄会林和几位年轻教师,在一个废弃的化学药品小仓库里,开始拟定教学计划、编写教材,短短几个月时间筹备就绪。很快,影视专业迎来了第一批本科生。

第二年,黄会林决定举办北京大学生电影节。为此,她四处“化缘”,筹集资金,最终找到了一家主打方便面的台湾食品公司,拉来了第一笔投资。首届北京大学生电影节,就是这样用方便面“堆积”起来的。

1993年,第一届北京大学生电影节拉开了帷幕。

然而,三年后,由于没有筹到足够的资金,北京大学生电影节又办不下去了。但是,黄会林却说:“有钱没钱都得办,有大点的钱大点办,小点钱小办。影视必须有实践,如果不到实践中去,就是无本之木,无源之水。”

02

16岁走上抗美援朝前线

“祖国需要做什么,就应该做什么”

1950年,朝鲜战争爆发。在“抗美援朝,保家卫国”口号的感召下,正在北师大附中读初三的黄会林积极递交了上前线的请愿书, 她和3位同学获得批准得以入伍。那一年,黄会林16岁。

跟随志愿军抵达战场后,黄会林在高炮部队政治处当宣传员。当战斗打响,她就到前线山头送炮弹、运送伤员。

清川江大桥作为志愿军前线补给运输的要塞,一直都是美军轰炸的核心目标。1952年11月,清川江大桥再一次遭受猛烈进攻,高炮团测高班更是成为攻击重点。测高班拥有对空作战的“眼睛”——测高机,它可以测出敌机的高度和方向。测高班的班长刘兴沛看到敌人飞机要投弹,立马扑到了测高机上,保卫机器。结果机器保住了,刘班长却牺牲了。

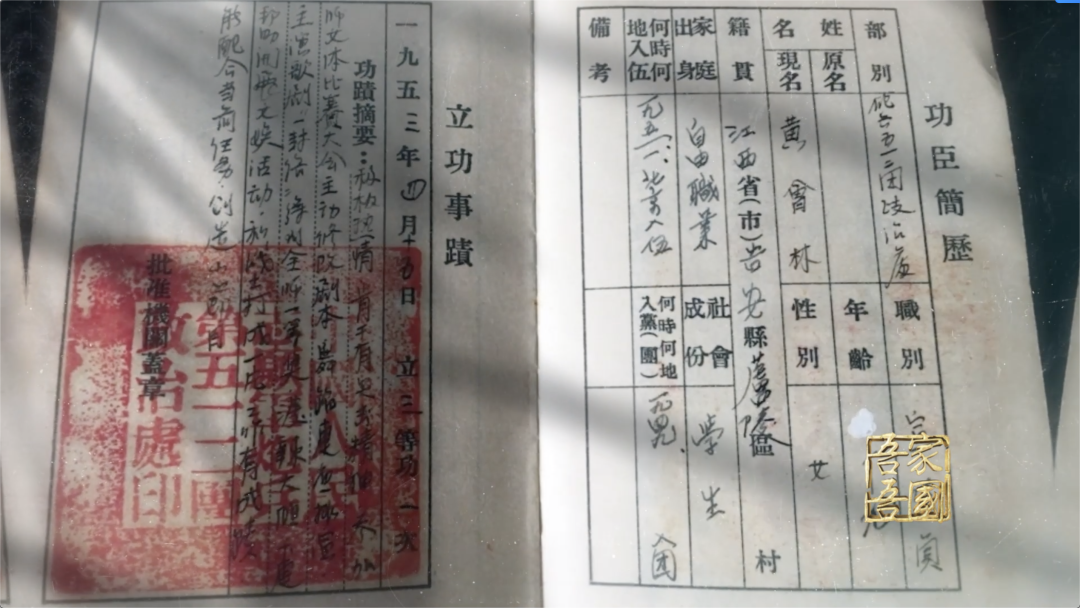

清川江大桥保卫战结束后,黄会林所在的高炮512团,评选出了100名人民功臣,黄会林是唯一的女兵。

当看到战友们为保家卫国牺牲,黄会林觉得人生的责任,是应该尽责为祖国奉献。自己的身上扛着烈士战友们的遗志,应该替战友们完成未竟的事业。

03

创造“第三极文化”

讲述中国故事、传播中国声音

1953年,黄会林从朝鲜战场回来后选择继续学业。1958年,她从北京师范大学毕业,并留校任教。

2008年前后,黄会林和老伴经常讨论国内文化状况,她认为大家习以为常的表达,如饮食习惯、言谈话语等被一些国际的强势文化覆盖,为此十分忧虑。

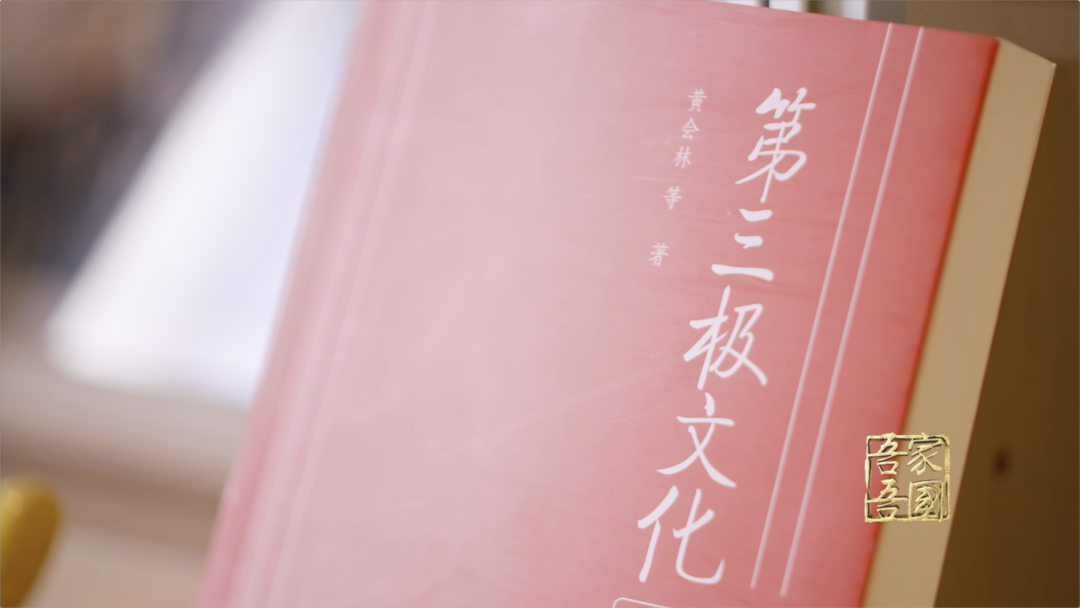

黄会林认为,中国文化是要吸收国际的、世界的精华,但是必须有自己的坐标。2009年,她在“北京文艺论坛”上正式提出“第三极文化”,这个新颖的理念很快得到了学术界的广泛关注。(“第三极文化”借用地理学的概念,将中国文化喻为“第三极文化”,强调了中国在世界文化多样性中的角色和担当。)

“第三极文化”理论中明确地提出:“面对强势文化的包围,我们不能妄自菲薄,忽视中国文化的优良传统和自我更新能力,而应在全球意识的观照下,加强文化自信,寻找中国文化自己的坐标,发展和传播中国文化,使中国文化精神与时代要求接轨。”

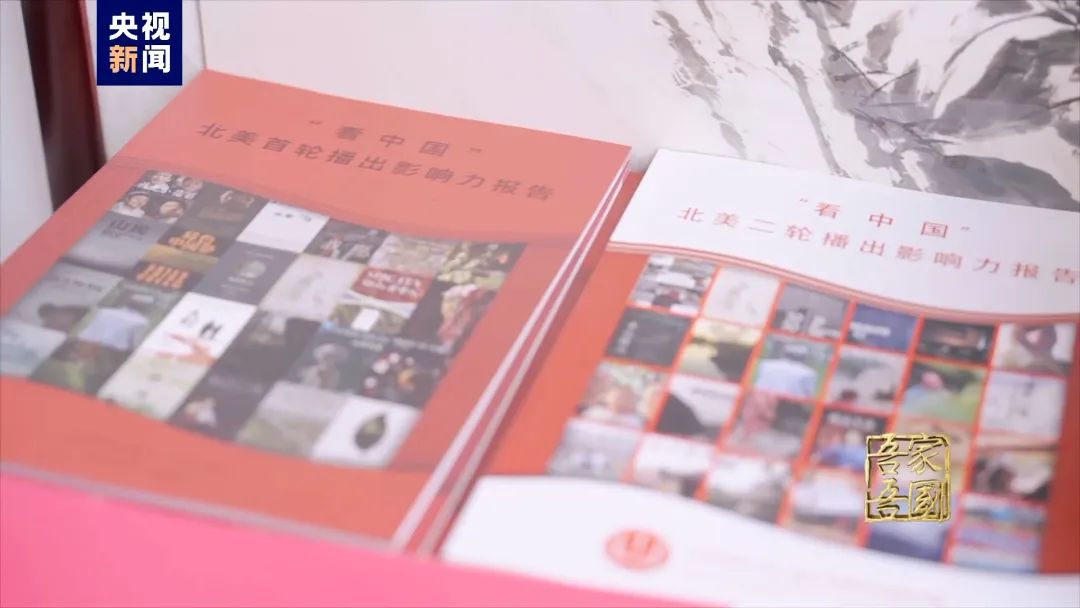

2010年11月,北京师范大学建立了中国文化国际传播研究院,76岁高龄的黄会林担任院长。2011年,黄会林组织发起“看中国·外国青年影像计划”,邀请外国青年到中国,拍摄关于中国文化的纪录短片,进行中华文化的传播。

第一届“看中国”项目发起时,有9位美国青年来到中国。黄会林回忆:“他们在北京T3航站楼东看、西看、左看、右看……中国怎么可以有这么好的航站楼呢?他们百思不得其解。”

外国人对中国现状的误解让黄会林更加意识到,讲述中国故事、传播中国声音的任务刻不容缓。

2021年“看中国”项目里,土库曼斯坦青年创作短片《新中国之歌》,回顾了《义勇军进行曲》诞生前后和传唱到全世界幕后的故事。这个短片火爆出圈,据统计影响到6亿人。14年里,1000余位外国青年参与了这个计划,让更多人看到一个真实的中国。

“光阴有限,人生能做的事几何?”

黄会林说,要把有限的时间用来做有价值和有意义的事情。中国文化国际传播绝不能停,这是一个有生命力可延续的事业。

官方微信

官方微博

今日头条

川公网安备51019002004313号