李舒:1983年出生于江苏南通,复旦大学新闻系毕业。专注历史与美食写作,著有《山河小岁月》《民国太太的厨房》《从前的优雅》等,2017年开始担任电视剧《繁花》文史资料顾问,并设计“繁花食谱”,引发关注。

作家李舒最近很忙,不断有记者发来采访邀请让她讲“繁花食谱”。“最近好像一直在喋喋不休地讲,是真的没什么可说的了。”她无奈地告诉《环球人物》记者。作为2024开年热播电视剧《繁花》的文史资料顾问兼“繁花食谱”设计者,李舒的名字淹没在片尾长长的演职人员表中,和导演王家卫,演员游本昌、胡歌、唐嫣、马伊琍、辛芷蕾等一长串星光熠熠的名字相比,实在不算抢眼。但即便如此,还是被她的读者发现了。“《繁花》开播到一半,就有很多读者私信我,本来想不响的,但是王家卫导演说,‘该出手时要出手’,所以最开始讲的时候是趁着一家报社约稿,我写了一点关于‘繁花食谱’的‘内幕’。”

电视剧《繁花》里,阿宝在吃排骨年糕。

食物是电视剧《繁花》的解锁密码。戏里,排骨年糕是汪小姐与阿宝情感关系的隐喻,排骨是排骨,年糕是年糕,“男女之事,源自天时地利,差一分一厘,就是空门”;在玲子的夜东京,阿宝吃的是泡饭,丰俭由人,家常窝心;和初恋雪芝吃的热气羊肉,到了李李这里,热气已然散了不少……这些戏里的暧昧不清到了戏外变成一阵闹猛(沪语热闹的意思),黄河路至真园的原型苔圣园餐厅,座位已经订到了一个多月以后;和平饭店的“繁花双人套餐”卖到1000多元;云南路上鲜得来排骨年糕大排长龙……

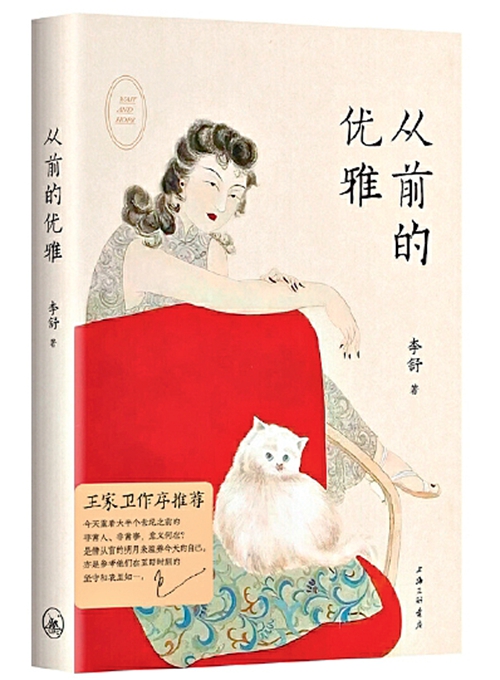

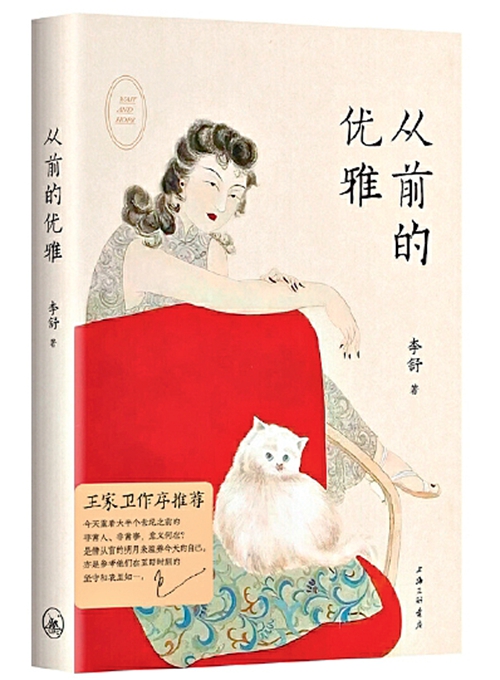

李舒《从前的优雅》一书由导演王家卫作序。

“我一直都认为食物是打开一段历史、看懂一个人的一把钥匙。”李舒说,自从开始写作,历史与美食,时代与时人便是她最得心应手、总也讲不完的主题。这位“80后”作家写《民国太太的厨房》《潘金莲的饺子》《皇上吃什么》,研究西南联大的美食路线,开公众号,探索各地美食地图。“喜欢读旧时小报,梳理山河岁月难不了她,对于沪上的星花旧影、饮食男女,更加是顺手拈来。”导演王家卫为她的《从前的优雅》一书作序时写下这样一段话。如今,繁花开过,再多的“内幕”都随之落幕,她更愿意讲讲“从前的优雅”,重看大半个世纪之前的各式女性,“参考她们在至暗时刻的坚守,在漫漫长夜的表里如一”,或许能在热度褪去后留下更绵长的余温。

以下是李舒的自述:

内心充盈,是优雅的内核

2017年11月,我正在办公室一边吃沙琪玛一边噶三胡(沪语闲聊的意思),金宇澄老师(《繁花》原著作者)给我打电话,他寒暄了几句就问我:“你有兴趣来写《繁花》的电影吗?”我几乎愣住,说不出话来,金老师见我犹豫,沉默两秒,又说:“要么,你先来和导演见见面?”

没过多久,在上海某酒店公寓的餐厅里,我第一次见到了王家卫导演,没有戴墨镜的。他一见面就聊起我在自己的公众号“山河小岁月”写的几篇文章,我没想到,导演也看过我写的文字。更没想到,他后来会为我的书《从前的优雅》写序——《花如良友不嫌多》。

我之前真的不知道他从来没有给别人写过序,所以其实和王家卫导演的关联最早不是以电视剧《繁花》,而是以书籍的形式呈现在大众面前的。

2020年12月31日,李舒与王家卫合影。

《从前的优雅》这本书是在疫情期间写的,那时我父亲重病住院,我经历了一段很艰难的日子。现在回看,写作这些女性故事的过程更像是一个自救的过程,我从她们身上感受到的力量,也想通过这本书传递给读者。

书的开篇,我写的是上海滩的交际花。一直以来,人们对交际花这个词是有误解的,以为她们就跳跳舞吃吃饭,依附着男人生活。其实,这类女人在当时亦有称呼,叫“交际草”。草非花,只有那些社交场所里最杰出的名门才女、大家闺秀才有资格叫交际花。

比如上海滩初代交际花、与陆小曼合称“南唐北陆”的唐瑛。她父亲唐乃安是获得庚子赔款资助的首批留洋学生,在沪行医并设有药房药厂,家业颇丰。唐瑛爱美,一个人养活了上海滩一半的裁缝;精通英语,给英国王室当过翻译。上海滩的女人都梦想成为唐瑛,除了她自己,因为婚后的她不自由。丈夫李祖法是人寿保险公司的总代理,对妻子的生活颇有微词。1935年秋,唐瑛在上海卡尔登大戏院用英语演京剧《王宝川》(根据京剧《红鬃烈马》改编的英语剧,为便于西方人理解,导演将“钏”改为“川”)。12月底,该剧导演熊式一发电报给她,邀请她到美演出:“你何时能坐船来参加一流的世界性历史剧目?一起帮助中国发扬光大,让世人了解中华佳丽。”唐瑛当然想去,但最后的回复却是:“拟不予考虑。至歉。”因为李祖法绝对难以容忍太太成为一个“戏子”。两年后,唐瑛毅然决然离婚,并独自抚养儿子李名觉。她开始为自己而活,挑合意的伴侣,还将儿子培养成了20世纪世界范围内最伟大的舞台设计家之一。

《从前的优雅》里还有一位特别的女士——民国“四大须生”之一言菊朋的女儿言慧珠。用现在的话说,她是“饭圈女孩”,而且是“站姐”级别的。她粉的就是当时的京剧武生王金璐。终极“饭圈女孩”有一句口号——爱他,就要嫁给他,这叫“捧角嫁”。可惜王金璐已心有所属,言二小姐追星失败,你以为她会哭晕在家里,那就不是言慧珠了。追不上偶像,她选择成为偶像。最后她走上了专业学戏的道路,直做到上海戏校校长,获得“上海小姐”评选之“平剧皇后”的称号。

有人逆风翻盘,有人绝境求生。全书的最后,我写了翻译家赵萝蕤。赵萝蕤是在当家庭主妇时翻译出了艾略特的长诗《荒原》,她的翻译得到了作者本人的认证。1948年年末,平津战役打响,北平即将解放时,刚刚获得哲学博士学位的她乘船离开美国——当我们盛赞钱学森等人于烽火中回国的赤子之心时,赵萝蕤的事迹却少有人提。但我们不应该忘记她,沧海横流时那个瘦瘦弱弱的女子尽显英雄本色。特殊时期,当在清华任教的丈夫陈梦家被诬陷时,一向优雅的赵萝蕤用最通俗的话劝慰丈夫:“不吃屎,不骑马。”如何度过生命的至暗时刻?在赵萝蕤身上我们看到的答案是“不吃屎,不骑马”,即守住自己的底线,不落井下石,不胡乱攀附。写作也好,翻译也好,她有超脱世俗的追求,这让她内心充盈,我觉得这才是优雅的内核。

找到《繁花》的气息

到了20世纪八九十年代,女性形象已经截然不同了,最大的原因当然是改革开放的时代因素。当时的女性最大的特点不是优雅,而是生机勃勃。遇到难处,不退,想尽一切办法去克服。就像《繁花》里汪小姐说的:“我就是我自己的码头!”包括玲子、李李她们拿的都是大女主剧本。

所以作为女性观众,我看《繁花》的时候特别开心,能感受到那个时代的生气,我想大家喜欢这部剧也有这些原因。

我最早是在网上追的《繁花》原著。2011年,金宇澄老师化名“独上阁楼”,在弄堂网——研究上海历史、上海风土人情、弄堂文化的一个网站——发帖聊天,每天用上海方言写几百字的小故事。

王家卫导演对于原著是真的爱不释手,毫不夸张地说,他是我们当中阅读遍数最多的,每次都能和我谈出很多我从前没有注意的细节。他一直讲,《繁花》是一本关于上海的“清明上河图”。开拍前导演给我布置了作业,写10个《繁花》中的美食故事。我记得自己写了这样一个故事:

一出天蟾剧场门口,冷雨迎面而来。那天的演出是《锁麟囊》,演员已经不记得了,演得不好,没等到“三让椅”我就起堂了。天气这样冷,猛地一个寒战,我几乎是不自觉地走向云南南路洪长兴。

洪长兴吃的是涮羊肉,传说是京剧艺术家马连良的亲戚开的,最初为的是马家班来沪演出时安排饮食,后来成了上海第一家清真饮食馆。我们更习惯叫“热气羊肉”。所谓热气羊肉,就是没有冷藏冷冻过的新鲜羊肉,在江南一带极为流行。

开门进去,人头攒动,热气蒸腾。窗边一小桌,两人位,桌上铜锅犹在翻滚,炭火未灭,两双碗筷,只有一双动过。窗玻璃雾气迷蒙,有人在上面留下个字,有点像“王”,也可能是“汪”,但也可能是别的什么字。

台面上的菜不多,一只蛋饺,一盘羊肉,一份果仁菠菜,都没有吃完,她(抑或是他)应该是在等人,窗台上写的,也许就是那个人的名字,对面那只玻璃纸都没有拆封的消毒碗告诉我,那个人究竟没有来。我仔细端详,由这个字往外看,对面马路,一双小儿女擎一把红伞,男生紧搂女友,女孩巧笑倩兮,黑暗中,红伞艳丽分明,衬托得玻璃上的笔画愈加模糊,淅淅沥沥,像泪痕。

我把以上这个没头没尾的故事写了出来交给导演,他直说我找到了《繁花》的气息。到了开拍时,为了尽可能还原出最真实的老洪长兴,我们“繁花食谱”小分队采访多次,不仅打听到当年的物价:羊肉半斤四角钱,菠菜五分(可续),黄酒半斤一角,还根据采访画出草图,在屠楠老师带领的美术组手下,还原出了当时的场景。

我不知道故事里写字的那个姑娘——我总觉得那是个女孩——后来是否等到了属于她的那个人,或者,她找到了一个让她不必再等待的人,又或者,她觉得一个人也很好,不需要再等了。“男女之事,源自天时地利,差一分一厘,就是空门”。金老师这句话写得刻骨铭心,现在重新回味,只觉得只有一餐一饭,是真真切切的。

不回首

我在自己的公众号里还写过一位95岁的上海老太太,她早餐要吃粢饭团加大饼油条,午餐还要喝白酒,这种饭量属实令人佩服。这几年,上海人的名声受小红书等社交媒体的渲染所累,满目咖啡蛋糕,遍地租界洋房,单一而矫情。殊不知,大饼油条也是上海人民的本色。

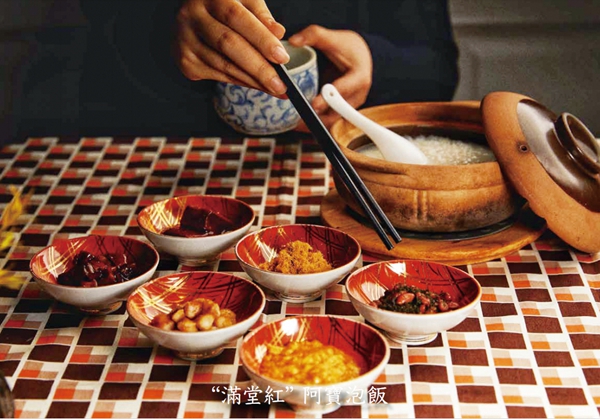

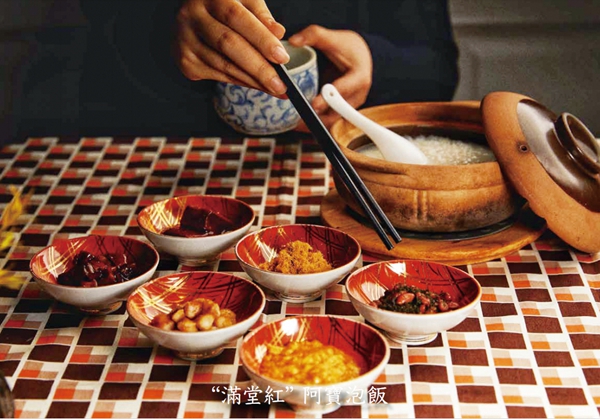

“满堂红”阿宝泡饭。(敬敬/摄)

上海是具备硬朗的血性基因的,这里是中国工人运动的发祥地,五四运动中,工人阶级以上海工人大罢工为标志走上了政治舞台。工人阶级爱吃大饼油条,不仅因为它实惠划算,还因为它代表着这座城市里弄堂儿女和“七十二家房客”忍耐的底线,再苦再难,总要给我一副大饼油条吃。

大饼油条和生煎馒头。

除了大饼油条,作为在上海长大的人,看到大家讨论生煎馒头、泡饭等这些本地食物,我当然很高兴。参与《繁花》,我自己的收获也有很多,比如写作风格上的转变,还有更重要的就是,我比之前更能专注、坚持一件事情了。《繁花》是一个很大的项目,牵涉很多人,各方面需要协调,拍摄过程中我们经历了很多困难,但我没有一次听到导演说“放弃”这样的字眼,他的脑子里都是这个东西,就盯着目标一直做完。写作也一样,需要专注和坚持。金老师前阵子跟我说:“你要是不继续写,那可真是个笨肚肠。”

做《繁花》的时候,我们采访了很多餐厅老板娘,她们给我一种感觉就是,人不到死,谁知道未来是怎么样的。从某种角度来讲,这就是所谓的不回首,以前的好好坏坏都过去了,不看不想不内耗。至于以后,我觉得属于我自己的、我想要写的那一部“繁花”还没有写出来,不是说要像金老师一样厉害,而是说每个人都要有自己的目标,都要有属于自己的“繁花”。