约翰·埃弗里特·米莱(1829-1896)生于英国,著名画家,拉斐尔前派兄弟会代表人物。11岁进入英国皇家美术学院学习,19岁发起成立“拉斐尔前派兄弟会”,画风以细腻著称。代表作有《释放令》《盲女》《奥菲利亚》等。1896年,出任皇家艺术科学院院长,不久病逝。

他将莎翁笔下的奥菲利亚搬上画布,23岁一举成名,近期这一名作在上海展出

○ 本刊记者 刘潇

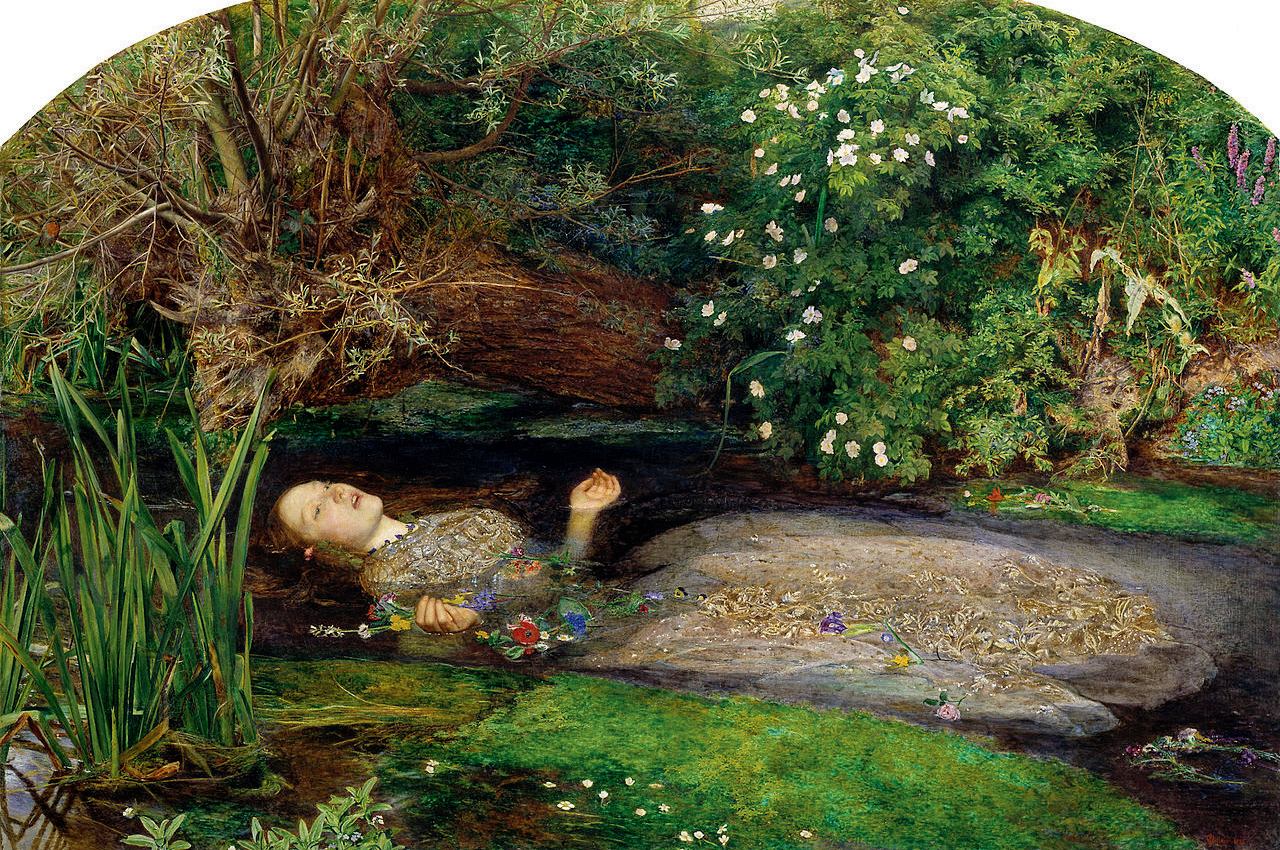

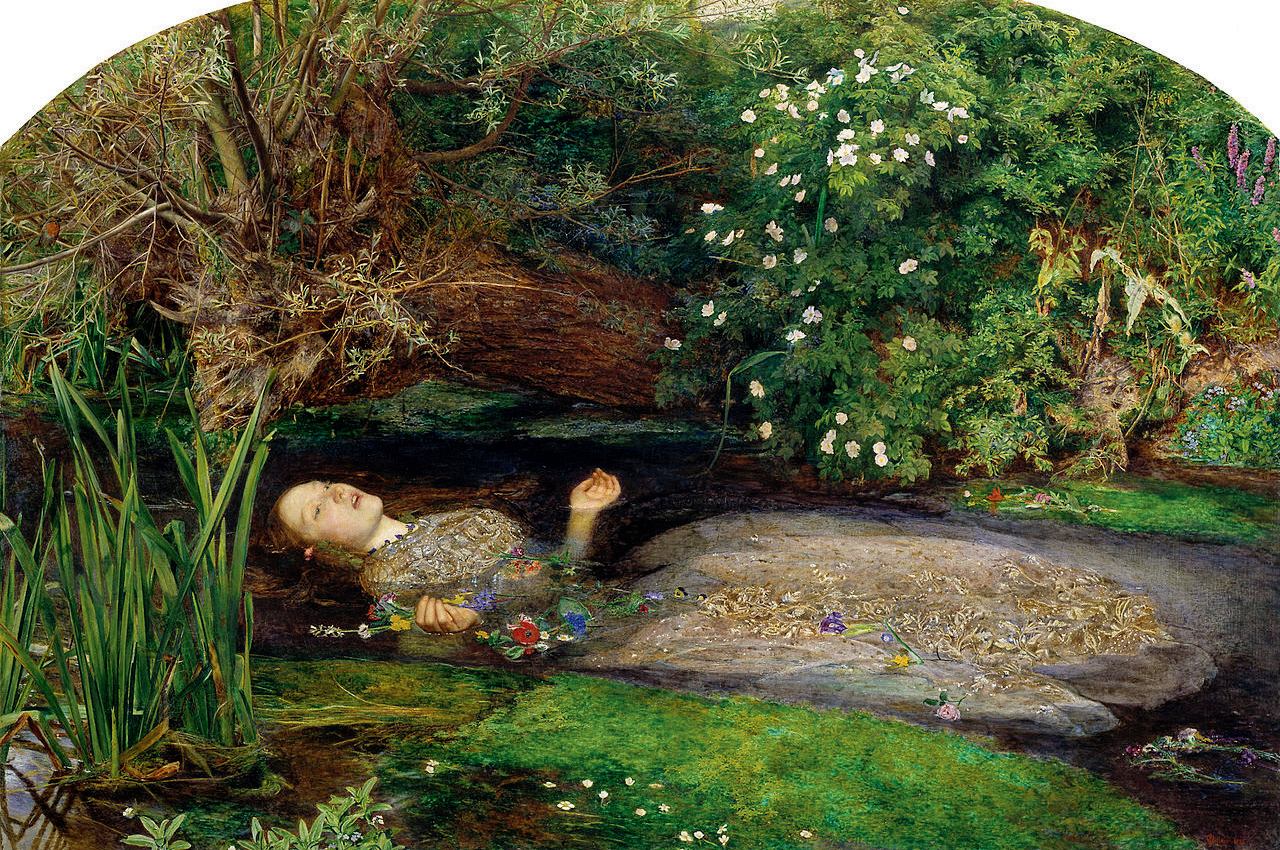

新开张的上海浦东美术馆,一楼展厅里挂着一幅不大的布面油画:一个长发少女横浮于水面,眼神空洞、嘴巴微张,长发与裙摆在水面散开,就像一棵水仙。水草立于她的头边,岸边植物繁茂、郁郁葱葱。她的双手在水面上摊开,手中的雏菊和罂粟花散落水面。这幅画的名字叫《奥菲利亚》,描述了莎士比亚经典悲剧《哈姆雷特》中女主角沉入水潭的前一刻。也有人说,这时的她已经死了——因为心早已死了,心爱的哈姆雷特杀死了她的父亲。

这幅《奥菲利亚》,是上海浦东美术馆联合英国泰特美术馆举办的“光:泰特美术馆珍品集”展的展中展。本次展览,泰特美术馆共拿出了100多件珍贵藏品,其中《奥菲利亚》是泰特的馆之宝,因此而有了特殊待遇——专门辟出一个厅来展览。也因为此,很多人慕名而来,中国观众间掀起了一股“奥菲利亚风潮”。

一幅完成于1852年的布面油画何以有这么大的魅力?离不开其创作者约翰·埃弗里特·米莱。

《奥菲利亚》。

《奥菲利亚》。

生与死、美与悲

《哈姆雷特》讲述的故事,几乎世人皆知。而他与奥菲利亚凄美的爱情,更是成为一曲动人的绝唱,几百年间,被无数艺术家搬上画布、舞台、银幕……

在莎士比亚的笔下,奥菲利亚有着“绝色的仙姿”,美到什么程度?王后为儿子哈姆雷特的疯病伤心时,就把治愈的希望放在奥菲利亚的美貌上。同时,她又是保守而柔弱、纯真而善良的。

很多画家以奥菲利亚为主题作画,但米莱绘制的这幅《奥菲利亚》独具一格:艳丽而不俗套,美丽中藏着死亡,生与死、美与悲在同一幅极具写实主义风格的画面中平静地撕扯着。

《奥菲利亚》的创作始于1851年,当时米莱仅有22岁。他被奥菲利亚的死亡瞬间深深打动。在莎士比亚的《哈姆雷特》中,王后如是描述了奥菲利亚的死亡:“她爬上一根横垂的树枝,想要把她的花冠挂在上面;就在这时候,一根心怀恶意的树枝折断了,她就连人带花一起落下呜咽的溪水里。她的衣服四散展开,使她暂时像人鱼一样漂浮在水上;她的嘴里还断断续续唱着古老的谣曲……”

为了创作《奥菲利亚》,米莱穿过田野,来到伦敦以南的萨里郡霍格米尔河畔。在水边,他一天画11个小时,一星期画6天,前后历经5个月。正值10月,天气阴湿寒冷,米莱裹着毯子坚持作画,后来实在太冷了,便住进附近的索比顿山丘上的小屋里接着画。“(我)也有被吹入水中的危险,并对奥菲利亚沉入泥潭丧生的时刻感同身受……”他在日记中写道。

为了表现这个悲剧,米莱使用了大量象征符号。奥菲利亚僵直地双手摊开,白色的雏菊与鲜红色的罂粟花散落水面。雏菊代表纯真,而结着黑籽的鲜红色罂粟花象征着睡眠;奥菲利亚脖子上用紫罗兰圈成的项链,象征着忠诚、贞洁;漂浮在衣裙上的三色堇象征徒劳的爱;奥菲利亚脸颊边和裙摆边的粉玫瑰以及岸上的白玫瑰,则暗示着青春与爱情。岸边的垂柳象征着“被抛弃的爱”。缠绕在垂柳边上的荨麻,象征着痛苦。画面右侧岸边的一些小花,那是“勿忘我”。另外,还有一个容易被漏掉的细节:画面左上方的垂柳枝头,有一只躲在暗处的小小知更鸟,这有为奥菲利亚唱挽歌的意味。

10月中旬以后,河畔临摹基本结束,米莱把工作重心放在伦敦的工作室内的人体临摹上。当时伦敦已经寒冷难耐,他让女模特伊丽莎白·埃莉诺·希达尔一袭长裙躺在灌满水的浴缸里,浴缸下面铺着用来取暖的油灯。希达尔非常敬业,即便后来油灯坏了,水变得冰凉,她也一动不动。米莱作画时非常投入,绘制的人物也相当细腻。仔细观察画中奥菲利亚的面部,能看到淡淡的睫毛、脸部汗毛与发丝。

米莱独具匠心地处理了人与景的结构关系。奥菲利亚并非水平躺在画面中间,而是位于画面中间偏下的位置,画面左侧的脸部略高于画面右侧的腿部,减少僵硬感。同时,由于画面主体的奥菲利亚与河岸都是横向,为了克服横向为主的枯燥感,画面左侧安排了直立的水草,这样一来,水草居前,奥菲利亚居中,而河岸安排在最深处,近景、中景和远景就都具备了,视觉上产生浮在水面的奥菲利亚顺流而下的动态感。

最终,《奥菲利亚》于1852年完成。这幅画一问世,便震惊了英国画坛,为米莱、包括模特希达尔都带来了巨大的盛誉。如今,这幅作品的复制品无处不在,它出现在贺卡、钱包以及手提袋上,古驰在2018年春夏广告大片中还对其进行了翻拍。

勤奋而温和的“明星学生”

米莱年纪轻轻便功成名就,与他本人的绘画天赋和努力都分不开。

1829年,米莱出生于英吉利海峡中的泽西岛。他从小就显露出惊人天赋:6岁时临摹了一组士兵画像,技艺之高超令大人无法相信出自一个孩童之手。与大人外出散步回来,他竟然能极其详尽地将所见之景画下来。11岁那年,为将米莱培养成才,母亲提议举家迁至伦敦。之后,米莱进入皇家美术学院学习,成为该校招生史中最年轻的学生。很多年后,米莱回忆道:“我今天取得的一切成就都归功于妈妈。”

在学院里,米莱勤奋努力,成绩优异,很快成为“明星学生”。他结识了“学渣”威廉·霍尔曼·亨特,以及辍学生但丁·加百利·罗塞蒂,此二人一向反感“学院派”。拉米莱入伙后,就跟现在的年轻人聚在一起成立摇滚乐队一样,当年的3个小伙子不想照着课堂里学的那套画画,而要走不寻常的路,搞出大动静。

1848年9月,3人在米莱位于伦敦高尔街83号(现在门牌为7号)的家中成立了日后蜚声于世的“拉斐尔前派兄弟会”,英文缩写“PRB”。他们坚持写实主义原则,“临摹自然真实,而且只临摹自然真实”,并保持创作态度真实。到了这年秋天,拉斐尔前派兄弟会已经发展至7人,画派逐渐形成。那一年,米莱仅仅19岁。

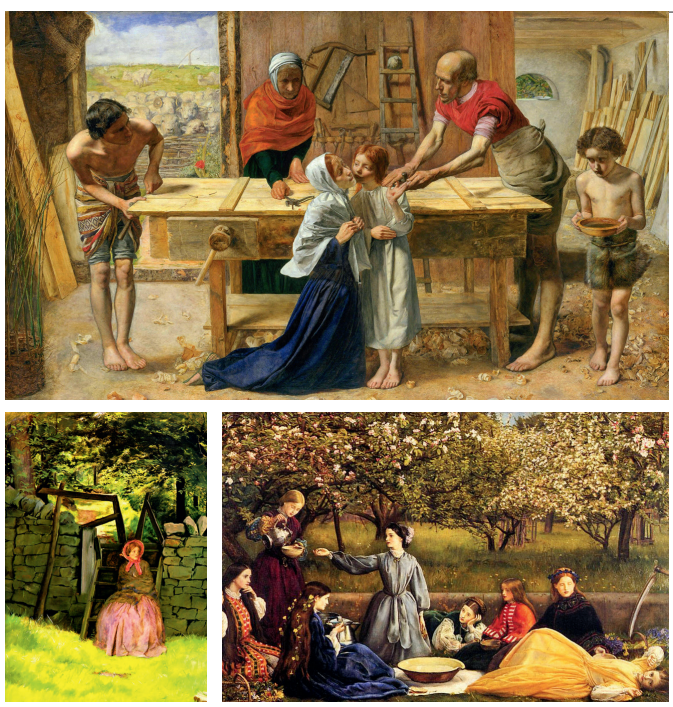

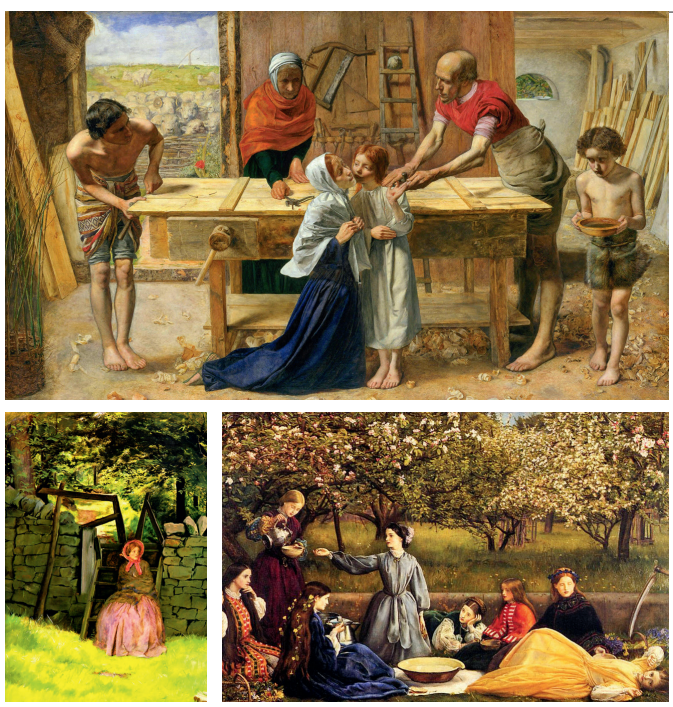

不鸣则已,一鸣惊人。拉斐尔前派兄弟会不久便创作出了震惊艺术界的作品。在统一的“团体思想”下,3人的作品各有特色,尤其是米莱。1850年,拉斐尔前派兄弟会在皇家美术学院举办画展,米莱秉持着“真实自然”的原则,创作并展出了他的作品《基督在父母家中》。作品中的内容全部临摹自真人真物:耶稣基督的父亲圣约瑟的身体是根据一个真实的木匠画就的,头则“借用”米莱的父亲;画面中,挤在门外的绵羊们是从一个屠夫铺子里借来临摹画就的,而“神圣家族”(基督及其父母)的木匠铺周边环境则是米莱依照父母家画就的。

上图:在1849年作品《基督在父母家中》里,米莱将“神圣家族”描画成“底层劳动家庭”,引起争议。

上图:在1849年作品《基督在父母家中》里,米莱将“神圣家族”描画成“底层劳动家庭”,引起争议。

左下图:1854年作品,《等待》。右下图:1859年作品,《苹果花盛开》。黄衣少女右侧的镰刀诡异而突兀。

由于将“神圣家族”刻画成了在脏乱木匠作坊里工作的“底层劳动家庭”,评论界、文艺界一片哗然,震惊不已,米莱随即受到了猛烈的批评。连特别关注社会底层小人物生活的写实主义大作家狄更斯也站出来指责:“将基督一家人描绘成典型的酗酒者和贫民窟一般的形象是对基督的玷污……”由于争议太大,这幅画刚展出几天便撤下了。

然而,不管褒贬,争议自然能引来“流量”,尤其是被狄更斯这样的大作家点名批评,本来名不见经传的小画家米莱一下子出名了。

当时,英国还有另一位重量级大咖,支持拉斐尔前派兄弟会和米莱。这个提携米莱的伯乐便是约翰·拉斯金,他是著名艺术评论家、艺术赞助人,在19世纪英国文艺界举足轻重。他主张的“自然的纯粹之美”与拉斐尔前派兄弟会主张的“临摹自然真实”恰好不谋而合。

米莱虽然是“离经叛道”的拉斐尔前派兄弟会代表人物,但他与另外两个创始人又不一样:他没有罗塞蒂的想象力,也没有亨特狂热的宗教表现。当时,英国艺术界对米莱的评价是:出身优越,天赋满格,但从未被宠坏,勤奋而温和。他的表达含蓄,细水漫流,一半是悲情浪漫、一半是振奋人心,符合英国民族性格,所以他被奉为英国文艺的代表。

一面名利双收,一面心境寂寥

1852年,因《奥菲利亚》而获得盛名后,米莱创作了另一幅浪漫主义的宗教、爱情主题油画。这幅画名为《一个胡格诺教徒,在圣巴托罗缪之夜拒绝佩戴天主教徽章》,用一对恋人的形象,展现了爱情与信仰、生与死的冲突。画中女子神情悲悯,男子则对她深情凝视,两人相拥在一起。这幅作品一下就触碰到了英国人心中“莎士比亚式的”悲情民族性格,米莱获得了大众市场的认可。

同年夏天,应约翰·拉斯金之邀,米莱赴苏格兰度假。其间,米莱创作了那幅知名的以苏格兰风景为背景的拉斯金肖像,也画了拉斯金的妻子艾菲。3人共同度过了4个月的美好时光,很快,米莱与艾菲坠入了爱河。恋情曝光,成为当时报纸的头条,热度甚至超过了当时英法和俄国之间的克里米亚战争。这段三角恋,还被编成了戏剧和歌剧。

在众人的议论纷纷中,米莱陷入苦闷。但他没有停止绘画,风格也发生重大转变,作品开始超脱固有的故事,内容更真切、更私人、更隐晦。

1854年,在作品《等待》中,一名头戴粉红帽子的女子,坐在一堵墙垣出口处的台阶上,面前绿草茵茵。她望着远方,似乎在盼望着某人的到来。同年,他开始绘制后来闻名于世的《盲女》。画中,两个乞丐女孩在雨后的乡间路边休息,衣服破旧、裙摆上沾满污泥。红发盲女看不到雨后美丽的双彩虹,但表情宁静,仿佛正用心感受着阳光的温暖,嗅着泥土的芳香。两年后,《盲女》完成,米莱与艾菲也脱离了三角关系漩涡,迎来了幸福安详的生活。

上图:1852年作品,《一个胡格诺教徒,在圣巴托罗缪之夜拒绝佩戴天主教徽章》。《盲女》。

上图:1852年作品,《一个胡格诺教徒,在圣巴托罗缪之夜拒绝佩戴天主教徽章》。《盲女》。

下图:1856年作品,《盲女》。

与拉斯金离婚后,艾菲于1855年与米莱结婚。他们生了8个孩子,非常幸福。婚后,米莱为了“支撑日益庞大的家庭”,绘画主题日益商业化。夫人艾菲在社交圈长袖善舞,米莱作品的市场影响力一路高歌猛进,收益猛增。同时,米莱还为各种出版物画插画,包括为当时最受欢迎的诗人、小说家等绘制插画。随之而来的是,许多批评者对他展开猛烈攻势,其中不乏昔日的提携人拉斯金,指责米莱的这一风格转变是一场“灾难”。

商业作品之外,米莱这一时期的一批画作则开始变得更加隐晦,隐藏在内心深处的寂寥一直萦绕在他的情绪中。在《秋叶》中,4个小女孩在秋季清朗的天空下,手捧秋叶,围着画面中间的一摞高高的秋叶“山”;在《苹果花盛开》中,果园里的少女清纯可爱,可右侧突兀而来、插入泥土的镰刀给整幅画面蒙上了诡异、恐怖的阴影。

1863年,米莱被评为皇家美术学院院士。之后,他的作品频繁地被挂进艺术学院的年度画展,创作也从隐晦回归叙事,典故、名流、孩童、风景等纷纷入画,风格、质量不一而论。1885年,他被册封为准男爵。名利双收下的米莱,内心却愈加寂寥、荒凉,他开始越来越喜欢画风景,画阴郁日光下的河畔、北风呼啸的白雪地......

1886年,57岁的米莱再次因为画作引发争议。这一次的争议,并非来自作品本身,而是它的用途。米莱以自己5岁的外孙作为模特,以《一个孩子的世界》为题,画了一个吹泡泡的男孩,后来被“皮尔斯香皂”看中,买去用作广告。艺术界激烈地批评米莱,并展开了艺术家该不该参与商业广告制作的讨论。当时的米莱,已经不想做任何辩护了。10年后,米莱出任英国皇家美术学院院长,刚上任几个月便因病离世。他就像他笔下的奥菲利亚一样,平静离去,再也不用去关心世事纷扰,再也不用去想什么是非爱恨。