7岁那年,

他就立志要保卫中国的蓝天,

将来不再受外国侵略。

7月7日,这是一个全体中国人刻骨铭心的日子。

86年前的这一天,卢沟桥畔一声枪响,拉开全民族抗战的序幕。

那一年,顾诵芬7岁。

他亲眼目睹日军的轰炸机从头顶飞过,“连投下的炸弹都看得一清二楚,玻璃窗被冲击波震得粉碎”。

从此,他就立志要保卫中国的蓝天,将来不再受外国侵略。

他将一生奉献给祖国的航空事业,最终成为了新中国的飞机设计大师。

“为了搞航空把我母亲给牺牲了”

考大学时,顾诵芬参加了浙江大学、清华大学和上海交通大学的入学考试,报考的专业全都是航空系,结果3所学校全部录取。因母亲舍不得他远离,顾诵芬最终选择留在上海。

1949年,胡适在顾家吃午饭时,询问顾诵芬在大学学的是什么专业,顾诵芬答“航空工程”,胡适听后表示:“这是实科,不像现在报上写文章的那些专家都是空头的。”

1951年8月,顾诵芬大学毕业。上级组织决定,这一年的航空系毕业生要全部分配到中央新组建的航空工业系统。

接到这条通知时,顾诵芬的父母和上海交通大学航空系主任曹鹤荪都舍不得放他走。但最终,顾诵芬还是踏上了北上的火车。到达北京后,他被分配到位于沈阳的航空工业局。

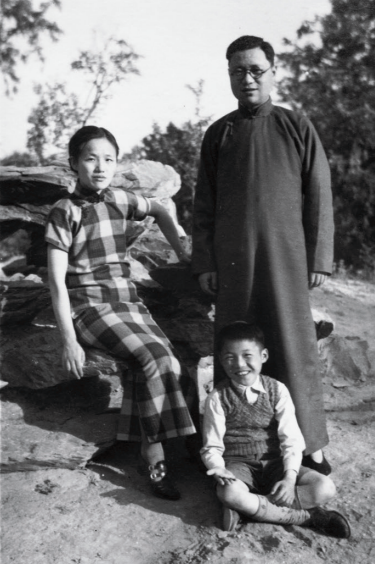

·顾诵芬与父母在燕京大学的合影。

真正工作了,顾诵芬才意识到校园与社会的差距,很多理论、技术他在学校压根儿没学过,只能自己摸索。他开始四处搜集与飞机设计有关的书籍资料,连晚上洗脚也抱着书看。

没过多久,航空工业局由沈阳迁往北京。一回到首都,顾诵芬最大的乐事就是在周末和节假日逛书店。天一亮,他就在兜里揣上5元钱,跑去王府井南口的外文书店或八面槽的影印书店。看到航空技术相关的书,他就买回去仔细研究。

有段时间因项目需要,他还曾去北京航空航天大学的图书馆查资料。白天学生太多,他只能晚上去。那时候没有路灯,顾诵芬向同事借来自行车,摸黑骑了一周后总算把问题搞懂。还车的时候他才发现,自行车的前叉已经裂开,没出事故真是万幸。

一心扑在工作上,顾诵芬没能顾得上家庭。他离开上海后,母亲就陷入“夜不能寐,日间一闲即哭泣”的状态。

自1939年长子顾诵诗因病早亡,潘承圭就把全部希望寄托在小儿子顾诵芬身上。爱子工作在外而不得见,终致她思念成疾患上抑郁症,于1967年不幸离世。

这成了顾诵芬一生无法弥补的痛,提到母亲,顾诵芬忍不住叹息:“为了搞航空把我母亲给牺牲了……”

瞒着爱人乘战机升空

新中国成立后,苏联专家曾指导中国人制造飞机,但同时,他们的原则也很明确:不教中国人设计飞机。中国虽有飞机工厂,实质上只是苏联原厂的复制厂,无权在设计上进行任何改动,更不必说设计一款新机型。

每次向苏联提订货需求时,顾诵芬都会要求对方提供设计飞机要用到的《设计员指南》《强度规范》等资料。苏联方面从不回应,但顾诵芬坚持索要。

那时候的他已经意识到,“仿制而不自行设计,就等于命根子在人家手里,我们没有任何主动权”。

上世纪60年代初,我国的主力机型是从苏联引进生产的歼-7。当时用它来打美军U-2侦察机,受航程、爬升速度等性能所限,打了几次都没有成功。

面对领空被侵犯的威胁,中国迫切需要一种“爬得快、留空时间长、看得远”的战机,歼-8的设计构想由此提上日程。

1964年,歼-8设计方案落定,顾诵芬等人向贺龙元帅汇报新机情况,贺龙听完乐得胡子都翘了起来,说“就是要走中国自己的路,搞自己的东西”。贺老总不忘鼓励大家:“飞机上天,党、军队和人民都会感激你们的。”

带着这份沉甸甸的委托,顾诵芬和同事投入到飞机的设计研发中。1969年7月5日,歼-8顺利完成首飞。

但没过多久,问题就来了。在跨音速飞行试验中,歼-8出现强烈的振动现象。用飞行员的话说,就好比一辆破公共汽车开到了不平坦的马路上,“人的身体实在受不了”。

为了找出问题在哪里,顾诵芬想到一个办法——把毛线条粘在机身上,观察飞机在空中的气流扰动情况。

由于缺少高清的摄影设备,要看清楚毛线条只有一种办法,就是坐在另一架飞机上近距离观察,且两架飞机之间必须保持5米左右的间隔。顾诵芬决定亲自上天观察。

·1978年,为了观察歼-8的气流扰动情况,顾诵芬(左一)先后3次乘坐战机上天,前座为试飞员鹿鸣东。

作为没有经过特殊训练的非飞行人员,他在空中承受着常人难以忍受的过载,用望远镜仔细观察,终于发现问题出在后机身。飞机上天以后,这片区域的毛线条全部被气流撕掉。

顾诵芬记录下后机身的流线谱,提出采用局部整流包皮修形的方法,并亲自做了修形设计,与技术人员一起改装。飞机再次试飞时,跨声速抖振的问题果然消失了。

直到问题解决后,顾诵芬也没有把上天的事情告诉妻子江泽菲,因为妻子的姐夫、同为飞机总设计师的黄志千就是在空难中离世的。那件事后,他们立下一个约定——不再乘坐飞机。并非不信任飞机的安全性,而是无法再承受失去亲人的痛苦。

回想起这次冒险,顾诵芬仍记得试飞员鹿鸣东说过的一句话,“我们这样的人,生死的问题早已解决了”。

1979年底,歼-8正式定型。庆功宴上,喝酒都用的是大碗。从不沾酒的顾诵芬也拿起碗痛饮,这是他在飞机设计生涯中唯一一次喝得酩酊大醉。那一晚,顾诵芬喝吐了,但他笑得很开心。

71岁时仍亲自上阵

早些年,在中国的商用飞机市场上,波音、空客等飞机制造商占据极大份额,国产大型飞机却迟迟未发展起来。

看到这种情况,顾诵芬也一直在思考。当时,各方专家为一个问题争执不下:国产大飞机应该先造军机还是民机?

2001年,71岁的顾诵芬亲自上阵,带领课题组走访空军,又赴上海、西安等地调研。在实地考察后,他认为军用运输机有70%的技术可以和民航客机通用,建议统筹协调两种机型的研制。

各部门论证时,顾诵芬受到一些人的批评,“我们讨论的是大型客机,你怎么又提到大型运输机呢?”甚至有人不愿意顾诵芬继续参加会议。

顾诵芬没有放弃,一次次讨论甚至是争论后,他的观点占了上风。2007年2月,温家宝总理主持召开国务院常务会议,批准了大型飞机项目,决策中吸收了顾诵芬所提建议的核心内容。

2012年底,顾诵芬参加了运-20的试飞评审,那时他已经显现出直肠癌的症状,回来后就确诊接受了手术。考虑到身体情况,首飞仪式他没能参加。但行业内的人都清楚,飞机能够上天,顾诵芬功不可没。

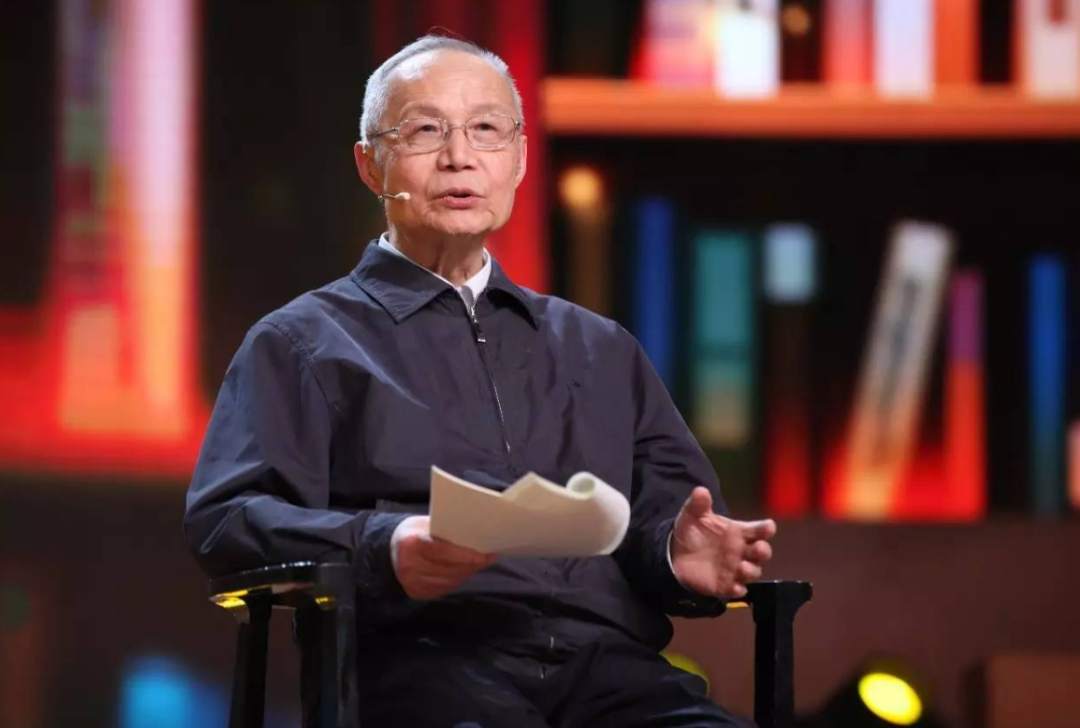

·顾诵芬接受采访。

尽管不再参与新机型的研制,顾诵芬仍关注着航空领域,每天总要上网看看最新的航空动态。有学生请教问题,他随口就能举出国内外相近的案例。提到哪篇新发表的期刊文章,他连页码也能记得八九不离十。一些重要的外文资料,他甚至会翻译好提供给学生阅读。

除了给年轻人一些指导,顾诵芬当时还在编写一套涉及航空装备未来发展方向的丛书。全书共计100多万字,各企业院所近200人参与。每稿完毕,作为主编的顾诵芬必亲自审阅修改。

不论何时,顾诵芬都保持着严谨细致的作风。还记得几年前,《环球人物》记者去采访顾老,与工作人员交谈的间隙,他特意从二楼走下,递来一本往期的杂志。在一篇报道隐形战机设计师李天的文章中,他用铅笔在空白处批注得密密麻麻,“这些重点你们不能落下……”

顾诵芬说:“我只想对年轻人说,心中要有国家,永远把国家放在第一位。”

硝烟远去,国殇难忘。居安思危,吾辈自强!

总监制: 吕 鸿

监 制: 张建魁

主 编: 许陈静

编 审: 凌 云

(文章未经授权不得转载,转载请加微信“HQRW2H”了解细则。欢迎大家提供新闻线索,可发至邮箱tougao@hqrw.com.cn。)

举报邮箱:jubao@people.cn

违法和不良信息举报电话:010-65363263

由《环球人物》杂志社有限公司主管、主办

Copyright © 2015-2024 globalpeople.com.cn.

版权所有:环球人物网