5月22日,上海市作家协会在其微信公号上发布讣告称:翻译家、作家王志冲因病于5月21日下午去世,享年86岁。

“他所处的年代和如今隔了一个世纪,他秉持的理想也早不是当初那种简单、单纯的理想,现在的年轻人还要读奥斯特洛夫斯基吗?”

生前,被称为“译界保尔”的王志冲头脑中时不时会冒出这么一个问题。对于奥斯特洛夫斯基,他信念笃定:“我总觉得他所经历的和表达的,是一种穿越时代仍有意义的东西,是一种在如今时代我们所缺乏的共同信念。”

王志冲一直是个“信念感”极强的人。卧床六十多年,他仍旧笔耕不辍,成就数百万字翻译和文学创作作品。这些作品,赋予、反哺给他更多的力量。而他的经历,也在寒夜为无数人燃起生活的希望。

王志冲在特制的书桌前。(图片来源:上观新闻)

“命运如残忍的巫婆”,生前,王志冲曾这样回忆自己的故事,“虽以痛苦惊怖开始,却没有以颓唐崩溃告终,也许,仍是幸福的。”

儿时,他常抱膝坐在窗台看云,用纸笔记下脑袋里的奇思妙想。眼见灵感迸发后写出的寓言诗被发表在了《青年报》上,文学理想充斥着他的心房。

少年的梦未待发芽,却在15岁那年遭遇重创。1951年,王志冲突患强直性脊柱炎,卧床不起。一枚小圆镜成了他观察外界的主要工具。尽管疾病缠身,但他与身边的同龄人一样,期待着新中国的未来,也有着为祖国奉献的一腔热血:“回报妈妈的养育之恩是我的夙愿,而更令人振奋的理想之根也已在心田深深扎下。我要完成学业,以实实在在的知识和才能为人民服务......”

他会因命运的不公而陷入短暂失落。但家人、邻里的关爱又让他无暇过多思考生死,“我活着,尽管是如此无望无益又无味地活着,仿佛也成为一种必须,一种责任。”

但好在,他因一本书找到了方向。病床前,一位姓汤的老师送来《钢铁是怎样炼成的》,他读得废寝忘食,也重新思考:活着到底是为了谁,为了什么?

“自救”开始了。他练习侧身、起坐,学着用双手撑起上身;他仅凭一架老旧收音机、几本俄语教学课本、几册练习簿,便自学起俄语。起初,他的身体一天最多只能支撑4、5个小时,慢慢地,学习时长已能延至10多个小时。盛夏,汗水浸烂了俄华辞典的一角;寒冬,他的双手被冻得冰凉。如此往复两年后,王志冲终于正式踏上了翻译之路。

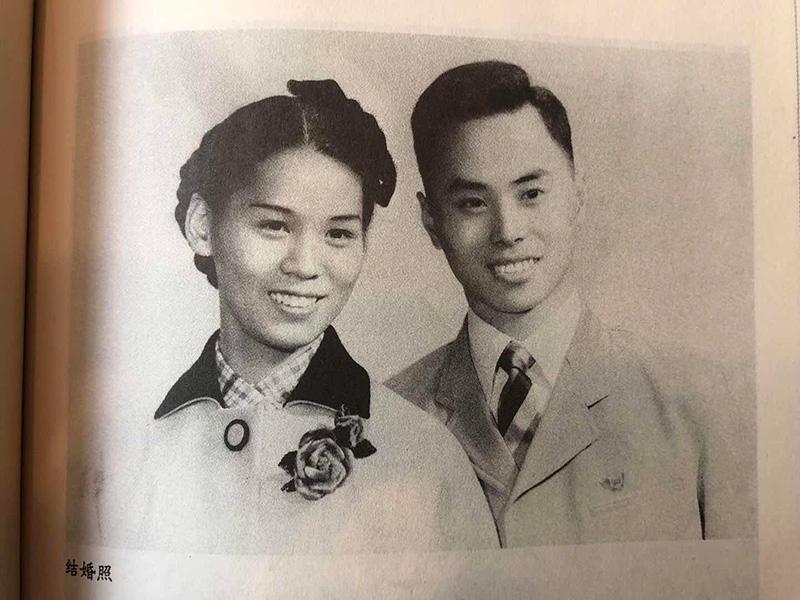

郑懿与王志冲的结婚照(图片来源:上观新闻)

孤独的路上,有人“执灯”赶来同行。一次学校组织的看望,让25岁的郑懿与王志冲一拍即合,尽管人生际遇不同,但相似的生活观念、对文学同样的热爱让他们有着聊不完的话题。1960年,两人走入婚姻,在妻子的帮助和鼓励下,王志冲更加全身心地投入到了俄语翻译工作中。“一大一小两张桌子,我俩对坐,有时认真写作,有时想到过去,有时相顾无言,有时感慨落泪。”王志冲边译边思考,郑懿则帮他将龙飞凤舞的字迹誊清成稿,一本本译作就在这方天地里诞生。

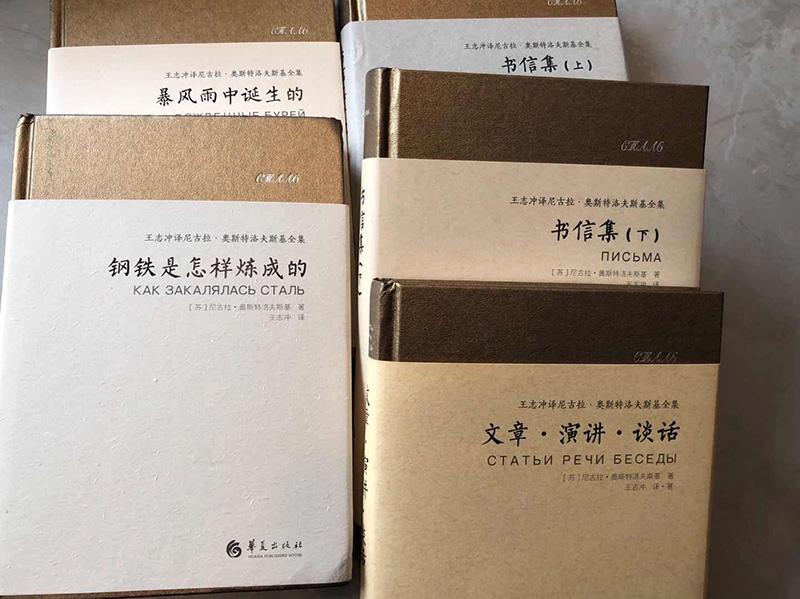

王志冲译作(图片来源:上观新闻)

从《钢铁是怎样炼成的》《还你一个真实的保尔:尼·奥斯特洛夫斯基评传》《尼·奥斯特洛夫斯基传》《尼古拉·奥斯特洛夫斯基书信集》到《王志冲译尼古拉·奥斯特洛夫斯基全集》,可以说,王志冲的一生,在精神上与奥斯特洛夫斯基紧紧相连。也正因如此,他的译作让无数人倍感振奋。曾饰演过保尔和冬妮娅的演员特意前去拜访王志冲,敬佩地说,你是生活中的保尔·柯察金,感谢你的精神与力量。

苦难造就了他超乎常人的毅力,也为其增添了几分谦逊从容。在被称为《钢铁是怎样炼成的》的译者时,他再三声明:“既不是最早的译者,也不是唯一的译者,这点切记勿忘。我只是众多被奥斯特洛夫斯基的精神所感动,并试着用自己的笔把他介绍给更多读者的人之一。”

曾有读者对他的翻译提出异议,他只是沉默:“我的习惯是往自己身上揽。很多事情其实无关原则,让一让,总会过去的。拿上海话来说,碰到‘疙疙瘩瘩’的事情,我躲着走就是了。”对于王志冲来说,人生也是如此,得活出个好心态。

晚年时期,王志冲依旧向往着窗外的世界,每有编辑前来探望,他总是希望能听到关于外界更多的信息。“打心底来说,他们比我去过的地方多、见识广,每次我都能从与他们的交谈里学到新东西,对我来说这就满足了。”

“生命对人来说只有一次。因此,人的一生应当这样度过:当一个人回首往事时,不因虚度年华而悔恨,也不因碌碌无为而羞愧......一场暴病、一场意外横祸,都有可能使生命终止,碌碌无为最可怕,人啊,还要抓紧时间生活啊。”这是《钢铁是怎样炼成的》里的名句,或许,也是王志冲以切身经历,留给年轻人们最宝贵的寄语。

(本文综合自文汇网、上观新闻、北京青年报、新民晚报 等)