近年来

“博物馆热”持续升温

在假日走进博物馆“打卡”

俨然成为一种新时尚

而随着人们离博物馆越来越近

一些与文博相关的小众职业也进入了大众视线

文物修复师、文物摄影师......

这些听起来有趣又新鲜的职业到底是怎样的?

让我们一起来看看

画出文物“标准照”——考古绘图师

绘画艺术,向来是与创造力紧密相连的,然而有这样一份职业,它偏偏不允许你在绘画中有任何个人创造,那就是考古绘图师。

考古绘图师在工作中 图源:红星新闻

考古绘图师在工作中 图源:红星新闻 考古绘图,指的是考古工作者通过实地勘测、细心观察,同时借助专业工具,使用绘图技法,详实记录遗址面貌,文物器形、大小、纹饰、相对位置等原始信息的重要手段。通常分为遗迹绘图和遗物绘图,前者表现遗迹的层位关系、地理分布位置、有无被破坏等情况;后者则是交代文物的内部结构,文物的形式特点和其上面的花纹变化等。

在考古绘图中,精准和直观是基本要求。这也是它区别于照片和文字资料的最大优势。一般来说,一处遗址的整体结构、内部情况难以通过拍照直观呈现,出土文物也可能因为刻痕细微、锈蚀、埋藏环境等因素导致纹饰不清晰,这时就需要考古绘图师“出马”。

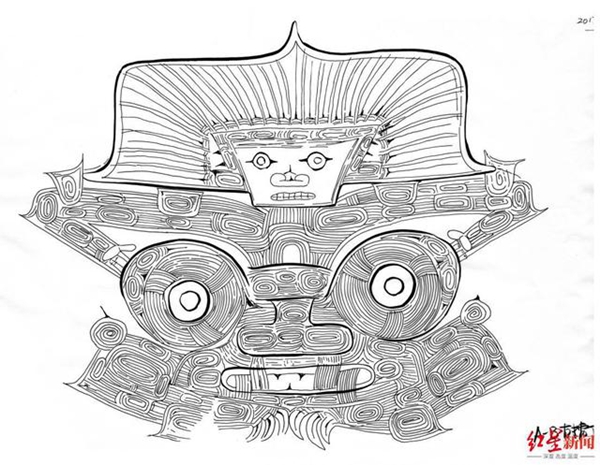

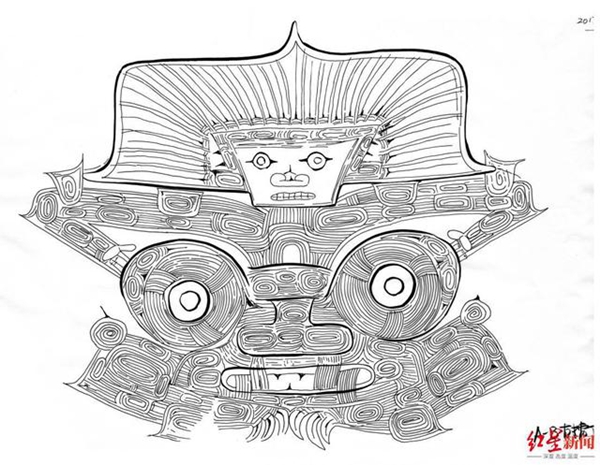

良渚玉琮上的神徽(方向明绘)图源:红星新闻

良渚玉琮上的神徽(方向明绘)图源:红星新闻 他们用简明但精确的线条提取遗迹和文物的“身份密码”,画出一张张“标准照”供学者开展学术研究。而他们笔下的绘图也会和文字一起,被装订成文物的“个人档案”。

复制古老记忆——考古拓片师

与考古绘图师一样,考古拓片师也是一项精细活。

拓片是我国一项古老的传统技艺,是使用宣纸和墨汁,将碑文、器皿上的文字或图案,清晰地拷贝出来的一种技能。运用在考古上,则主要是将古代碑文、石刻、墓砖乃至青铜器等各种器物上存在的文献,清晰地复制下来,要求“等大”、“精确”、并且“不能破坏文物”。

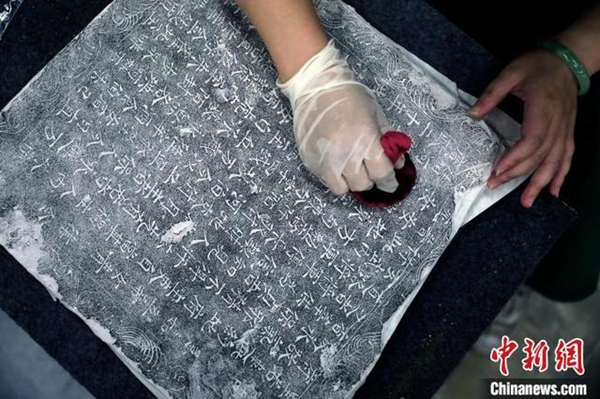

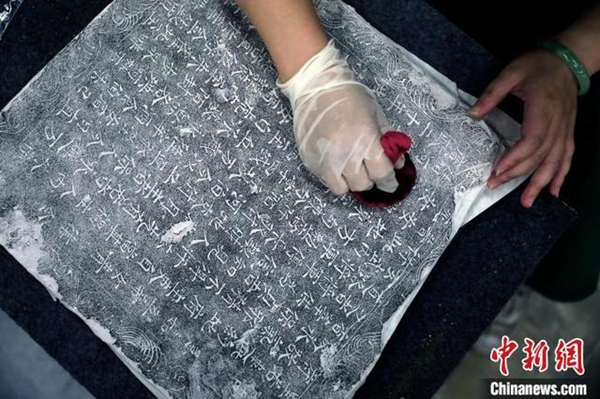

考古拓片师在工作中 图源:中国新闻网

考古拓片师在工作中 图源:中国新闻网 看起来操作并不复杂的拓片过程,其实很有讲究。拓片时,首先需要清理器物表面的尘土,然后再测量尺寸,裁剪好宣纸并打湿覆盖其上,待宣纸自然风干后,才能开始用拓包上墨。拓包要根据器物大小的不同选择合适的型号,上墨时的力道也需要注意,不能过轻,亦不能过重。一块石碑,通常需要反复拍打四五遍才能完成。

考古拓片师在工作中 图源:中国新闻网

考古拓片师在工作中 图源:中国新闻网 在考古拓片师的手下,文物上的文字、图样得到清晰展现,而一些凭肉眼难以看见或看清的细节,也都通过拓片“无处可藏”。

为历史留影——文物摄影师

在综艺《国家宝藏3》里,文物摄影师赵震为兵马俑拍照的的故事感动了许多人,也将这一职业展现在了大众面前。

文物摄影师在工作中 图源:顶端新闻

文物摄影师在工作中 图源:顶端新闻 与所有摄影师一样,文物摄影师的日常工作也是拍拍拍,但他们的“模特”则比较特殊——是一件件文物。同时,区别于人像摄影,文物拍摄不需要开美颜,而是需要用照片最大程度地反映出器物的原始信息。为此,拍摄的角度、打光的方式、照片的色温等等都要经过精心设计。

除了在博物馆内拍摄,野外作业对文物摄影师来说更是家常便饭。他们需要前往各种类型的考古发掘现场,抓拍国宝们的出土瞬间。很多时候,为了配合考古发掘进度,一天要拍上百件甚至几百件器物。至于更为小众的水下文物摄影师,还常常需要潜入深海拍摄,记录水下考古的珍贵画面。

文物摄影师在水下近距离拍摄文物 图源:广州日报

文物摄影师在水下近距离拍摄文物 图源:广州日报 因为每天都能看到各种各样的国宝,文物摄影师被很多人羡慕,但他们的日常工作其实是辛苦而繁琐的,一天要拍摄几十件甚至上百件文物,常常累的连腰都直不起来。然而,正是有他们为文物“留影”,那些没有被展出在博物馆展厅的国宝们,才能通过照片的形式被更多人看到。

让文物“复活”——文物修复师

与文物摄影师一样因为电视节目而出圈的,还有文物修复师这一职业。2016年,纪录片《我在故宫修文物》热播,修复师坐在宁静的院落中,与手中的文物对话,静候时光流动,这样的画面俘获了一大批网友,直呼这就是自己的“理想职业”。

《我在故宫修文物》中的钟表修复师王津 图源:视频截图

《我在故宫修文物》中的钟表修复师王津 图源:视频截图 然而,成为一名合格的文物修复师,其实并不容易。

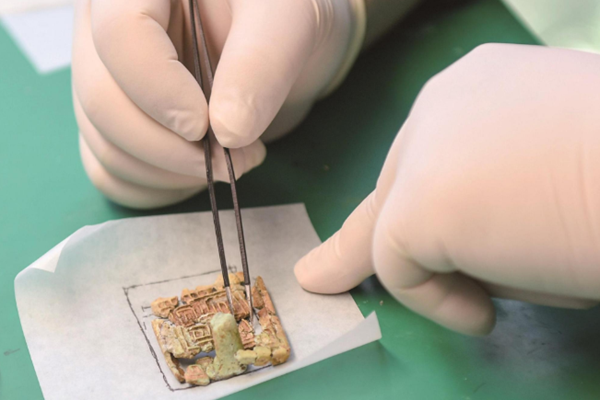

文物修复师是负责对出现破损的文物进行修复的职业,不仅要具有相当的历史、绘画、文字功底,还要掌握—定的化学、物理、材料等知识。同时,一件文物的修复,往往需要花费几个月甚至几年的时间,因而超强的耐心、高度的责任心和坚强的毅力也都必不可少。

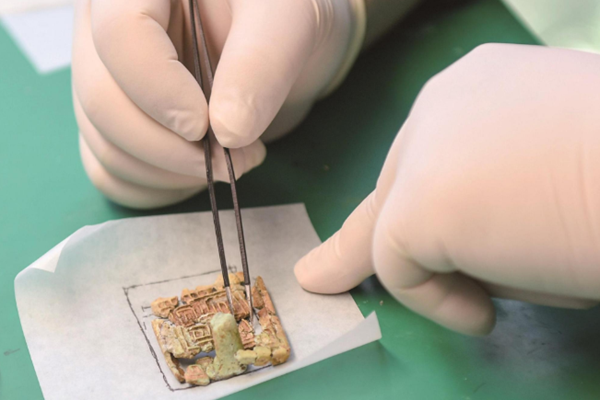

文物修复师在工作中 图源:潇湘晨报

文物修复师在工作中 图源:潇湘晨报 与文物种类的丰富性相应,文物修复师们也有着自己的专长。2021年10月19日,国家文物局官网公布了《文物修复师国家职业技能标准》,文物修复师迎来了首部职业标准。在标准中,文物修复师被划分为壁画彩塑、纺织品、金属、石质、陶瓷、纸张书画、出土(水)竹木漆器、土遗址、木作、泥瓦作、油漆作、石作、彩画作在内的13个职业方向、65个职业等级,身份更加细化,职责也更加明确。

也是由此,文物修复师的职业准入变得更加严格,但也为有志于此的人们开辟出了一条更加规范的道路。

其实

在上文这些职业之外

文博行业还有许许多多的有趣职业

文创IP设计师、展陈设计师

......

在他们的共同努力下

很多文物不再是尘封的历史

而是变换出更多姿态

走进了我们的日常生活

让我们可以与远古“对话”

今天

在第46个国际博物馆日

让我们说一句

“文博人,谢谢你。”

综合来源:新华社、中国新闻网、广州日报、红星新闻、顶端新闻