四平米的厨房

高凳为桌 矮凳为椅

这是刚刚出版第三本书的杨本芬

初尝写作的地方

而彼时的她已是花甲之年

杨本芬在灶台边写作 图源:央视新闻

杨本芬在灶台边写作 图源:央视新闻杨本芬早年的生活轨迹

看似与作家这一身份没有任何关联

种田、切草药、当会计,直到在汽车运输公司退休

从没有做过与文字相关的工作

然而,对杨本芬来说

对书籍的热爱与生计无关

她始终对其有着一种最质朴的敬畏与渴望

杨本芬 图源:新华社

杨本芬 图源:新华社“妈妈常说,有一口气都要读书。”

杨本芬对书的情感受母亲梁秋芳的影响很深

小时候

尽管家庭状况十分窘迫

但母亲始终坚持让杨本芬上学

那时的她已十分痴迷读书

外面熄了灯就照着手电筒躲在被子里看

常常到了天亮也不知道

后来杨本芬结了婚

为生计而忙碌的她也没能放下读书

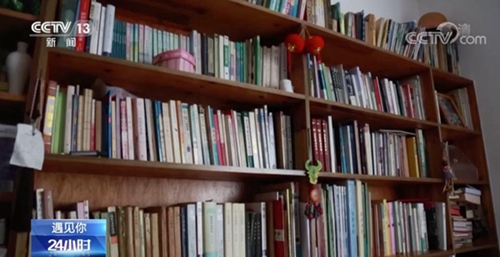

用喜欢的书籍填满了家中的书柜

也将对书的热爱言传身教给了自己的女儿

杨本芬家中书架 图源:央视新闻

杨本芬家中书架 图源:央视新闻2003年

母亲的突然去世

让杨本芬十分悲痛

一边忙于带孙女操持家务

一边时时陷入对母亲的怀念

杨本芬在女儿的鼓励下

决心将满溢的情感化作文字

以写作告慰内心

就这样

洗菜沥水的间隙

等汤滚沸的空档

她想起什么

就坐在灶台边写下来

回忆旧事的泪水与操劳家务的痕迹

一同留在了厚厚的稿纸上

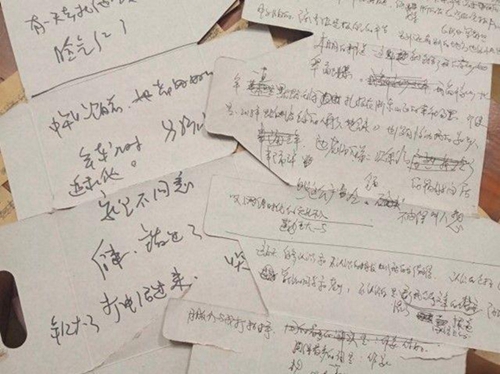

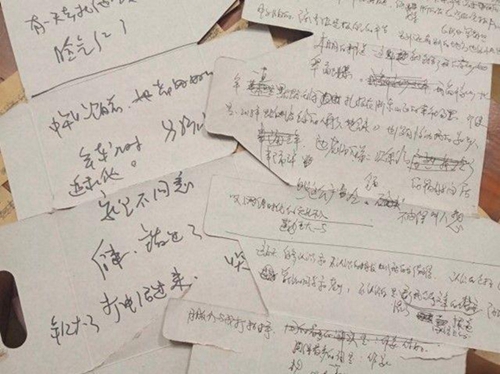

杨本芬小说手稿 图源:新华社

杨本芬小说手稿 图源:新华社如今

已经82岁的杨本芬陆续出版了

《秋园》《浮木》《我本芬芳》三本小说

写旧人旧事也思悟生活

细腻的笔触打动了无数人

而对杨本芬来说

她在写作中追问人生

也成为了自己最珍视的书籍的创作者

与灶台前的杨本芬一样

陈慧也没想过自己会成为作家

尽管她已在摆摊之余出了两本书

陈慧(左)在菜市场摆摊 图源:新华社 徐学栋摄

陈慧(左)在菜市场摆摊 图源:新华社 徐学栋摄陈慧的生活

用她自己的话来说是

“坎坷人生,孤单如影随形。”

儿时曾被父母送人

高中毕业后又患病需终身服药

27岁远嫁他乡

终在13年后选择结束不顺婚姻

独自带着孩子在他乡小镇生活

孤单和压力是她不得不面对的现实

而写作

则是陈慧在沉闷生活中

凿出的一束光

陈慧在摆摊闲暇看书 图源:新华社 徐学栋摄

陈慧在摆摊闲暇看书 图源:新华社 徐学栋摄小时候的陈慧

在村里孩子都疯玩的星期天

常一个人坐在屋檐下看书

一看就是大半天

长大后

迫于生计在菜市场摆摊的她

又捡起了这份兴趣

在空闲时见缝插针的读些东西

等到儿子上了幼儿园

便空出了下午的时间来写作

就这样

小摊贩与作家两种相距甚远的职业

在她的身上无缝衔接着

陈慧在家中电脑前写作 图源:新华社 郑梦雨 摄

陈慧在家中电脑前写作 图源:新华社 郑梦雨 摄起初陈慧的创作无关文学

多是些抒发心绪的断续文字

后来

她开始写身边人的故事

也从菜市场汲取养分与创作灵感

长长短短的家事

流淌成为她笔下的文字

直到现在

她的小推车上还存有些废旧的纸盒外皮

有灵感的时候

就在那上面记录下自己的想法

成为自己写作时的素材

陈慧记录的写作素材 图源:新京报

陈慧记录的写作素材 图源:新京报如今

陈慧依然会在清晨推着小车去市场出摊

也会在午后享受惬意的写作时光

正如她在书中序言写到的

“写作,是记录一丝一缕的柔情,以弥补旧路上的缺憾,

记录一点一滴的感动,以供在前路上取暖”

在绍兴一间不起眼的小出租屋里

位光明也用爱好搭起了属于自己的“小世界”

在44岁那年

他重新捡起了曾经的梦想

位光明在出租屋内绘画 图源:央视新闻

位光明在出租屋内绘画 图源:央视新闻位光明今年50岁了

距2002年从安徽老家到绍兴打工

一晃已有近20个年头

现在他的主业是废品回收

收废品、分类,然后拉到回收站卖掉

是他每天的日常

而他剩余的几乎所有时间

则都留给了绘画

在他租住的一间不到20平的出租屋里

除了床与必需的生活用品

摆满了和绘画相关的东西

位光明在这里生活

也在这里追梦

大门一关

就是他的整个世界

位光明在出租屋内绘画 图源:央视新闻

位光明在出租屋内绘画 图源:央视新闻其实

让位光明废寝忘食的绘画

是他从小的梦想

小时候的他

唯一的娱乐就是买各种小人书

看到里面的画比较好看

就用铅笔描下来

长大后

他曾一度想以画为生

流转在许多城市街头给路人画素描

过着漂泊不定的日子

也就在这个期间

位光明遇见了现在的妻子

他决定成家扛起责任

也暂时搁置了梦想

位光明在收废品 图源:央视新闻

位光明在收废品 图源:央视新闻后来

收入稳定起来的位光明

又惦记起了自己的梦想

在小小的出租屋里铺开了油画布

没有老师教

他就买书看、上网学

没有钱买画框

他就把画布钉在墙上画

靠着省吃俭用

在小屋里默默地学起油画

一画就是三四年

位光明在网络分享的画作 图源:央视新闻

位光明在网络分享的画作 图源:央视新闻这几年

位光明开始把他的作品分享在网络上

受到了许多关注

甚至还登上热搜成了网红

名气与流量为他带来了许多订单与额外收入

但他只是说

自己还是个油画界的“小学生”

关于梦想还有很长的路要走

我太忙了,没有时间

我不专业,肯定做不到

......

许多时候

我们常用这样的借口来开解自己

觉得生活已经足够忙碌

心底的热爱似乎无关紧要

更无力追寻独属自己的“远方”

但其实

忙着赶路 也并不耽误抬头看看云朵

有愿意为之奔赴的热爱

平凡的日子也会变得鲜亮起来

综合来源:新华社、央视新闻、新京报