一

无影灯下,所有医者都屏声静气,只听见手术器械发出轻微的撞击声。

“看清楚病变部位,注意剥离盆腔下部粘连!”主刀医生吴印爱不断地向助手们发出指令。

这是2021年7月17日,南部战区总医院的手术室。一台不同寻常的手术正紧张有序地进行着。躺在手术台上的病人,其病情不但危急,还十分复杂,手术将非常棘手。以院领导的话来说,是“近年以来难度最大、风险最高的手术之一”。

谁,都不能有一丝的松懈。

患者是一位17岁少女,由120送入院。她腆着个大肚子,像怀了个足月胎儿。其病史稀奇古怪,出生没屁眼,粪便从下阴排。2岁到某医院造了个肛门,却一直便秘。6岁起症状加重,三四天拉一次便,每次蹲厕二三个小时。近两年一周排便一次。这次发病更离谱,三四周没排便了。病人整体情况很糟糕,全腹有压痛,神志不清,脉息微弱,血压很低……

科室对病例进行了紧急讨论。梳理病史病情,经验丰富的老主任吴印爱得出结论:先天性巨结肠合并肠梗阻,并发腹腔感染,导致酸中毒与感染性休克。随后做的CT结果支持他的诊断。于是,在紧急抗休克、抗感染、灌肠减压等治疗后,病人被推进手术室。

按常规,这个病人有三个“不能”:一是不能做手术,怕病人麻醉过程发生意外,下不了手术台;二是不能切肠管,怕难以吻合;三是不能肛门再造,怕长不起来。也就是说,只能进行抗感染抗休克,再做一些缓解症状的姑息处理,比如挂粪袋。

经反复权衡,吴印爱决定反其道而行之。

“能行吗?”院领导与同事们都捏着一把汗。

二

此时病人有三大难题:一是巨结肠占满整个腹腔,对腔内脏器压迫粘连明显;二是肠梗阻,肠腔积滞了大量粪便;三是中毒症状明显,呈休克状态。每一项处理不当都将导致严重后果。

吴印爱一脸镇定,说:“应该没事。”

话说得很有底气。翻开吴印爱的履历,你会发觉,他一辈子专注人体“出口”,对类似病例具有丰富经验,而且“打破常规”贯穿了他全部的医学实践,贯穿了他的人生。

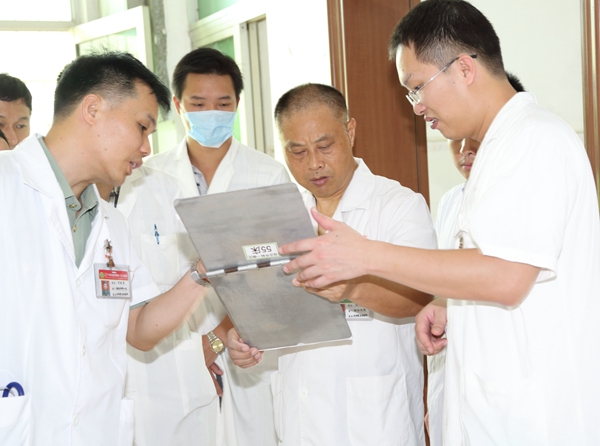

吴印爱为患者检查身体 他本是农家之子,老家在江西余干县,那是鄱阳湖的一个湖中岛。1952年12月,他一出生就破了“常规”。正是朔风凛冽,母亲产后大出血,淹淹一息。众人抢救无望后为她穿上寿衣,却忽略了刚出生的婴儿。或许不是忽略,而是认为没了母亲的婴儿也养不活,用不着管。孩子的脐带没剪,在旁边嘤嘤地哭。邻居的老奶奶实在看不过去,悄悄地抱起孩子,找来一把剪子剪掉了脐带。二个时辰后,母亲悠悠地醒了,众人这才意识到孩子不见了。一阵慌乱之后,是老奶奶将孩子送回母亲的怀里。吴印爱在缺食少穿中长大。他放过牛,耕过田,什么农活都干,甚至跟随一位郎中学着抓过草药。

1968年吴印爱入了伍。在部队这个大熔炉里,吴印爱呈现一种跳跃式成长。

在新兵连,每天读报与学习老三篇。班长指定他为大家读报。这对仅读过两年私塾的吴印爱是极大的考验。他恳求同班一位读过高中的战友教他查字典。仅半个月,吴印爱就朗朗上口老三篇,还能够给家里写信。父母接到信喜出望外:“部队就是锻练人。看这娃,怎么就懂得写信了!”

因为“学医”的经历,吴印爱被指定为连队卫生员。卫生员的任务除了小伤小病的处理外,还要管环境卫生、伙房卫生。他发现,伙房卫生是大难题。猪肉蔬菜酱料随地放,满地的污水油垢,苍蝇成堆,老鼠横行。胃肠炎是连队最多发的病。爱动脑筋的吴印爱琢磨开了。他琢磨出二句话:“食物离地放,餐具空中挂”。因为这,他所在的连队在全师卫生检查中被树为典型,吴印爱也因此被调进团卫生队当班长。入伍的第三年,他提了干成为助理军医,派送师医训队培训,再到莱阳县人民医院进修。1975年,他再被提拔为军医。

最让吴印爱难忘的,是1979年参加对越自卫反击战。在高炮部队,他报到的第二天,医疗队长副队长突然调走。他临危受命,被任命为副队长兼军医、担架组组长、抢救组组长。在水口关一役成功抢救众多伤员,荣立三等功。

战后,他来到广州军区157医院。在这里,院领导一看他的档案,就想着安排他转业。这也难怪,他的学历太低,仅两年私塾加两年医训队。是两次的手术让他留下来,而且成为医院中坚。那是一位肺肿瘤患者,常规方法必须将右肺切除,这势必带来严重后遗症:呼吸困难。吴印爱决心反常规行事,改变术式,既切除肿瘤,又尽可能保留肺叶。最终他成功了!再就是抢救一位在手术过程中心跳骤停的患者。在胸外按压、电击除颤等手法全失效后,他果断地开胸按摩,将心跳停止42分钟的病人从鬼门关死拉硬拽回来。

就这样,一系列的不同寻常的际遇使他屡获成功,也使他不同寻常地成长起来,甚至攀上医学高峰。1993年他被国家卫生部授予“全国首届中青年医学科技之星”,2000年被广州军区授予“军中神刀”称号,之后更晋升至军队文职一级、技术一级。

吴印爱获批调整为军队技术一级专家 今天,面对这特殊病例,吴印爱再次打破常规。他能成功吗?

吴印爱制定的方案是一次性切除坏死肠管、肛门重建。也就是一次性治愈疾病,让姑娘彻底告别痛苦!

从打开的手术视野看到,病人扩张的巨结肠从盆底沿腹腔右侧向上直达膈肌下缘,长约50cm,最大处直径约25cm。时间飞快地往后移,一个小时过去,又一个小时过去。由于手术团队的每一个人对每个程序步骤均拿捏得恰到好处,病人情况稳定,病变的横结肠、乙状结肠被剥离,结肠系膜被游离,直肠前后壁从盆腔剥离,一段长达50公分的结肠被切除……

一切看来还不错,平稳而顺利。

三

手术进入后阶段——肛门再造。这是此台手术的最难点。

然而,肛门再造却是吴印爱的特长。

事情得从1984年说起。那一年,吴印爱为某直肠癌患者做了手术。那是一位年仅24岁的姑娘,长得漂亮又阳光,术后却选择了轻生。她留下遗言:“不畏癌症,不畏死神,就畏粪袋!”

那时,按常规术式,直肠癌患者术后大多挂个粪袋解决排便。这对一位非常爱美的姑娘来说,是一种侮辱与虐待。她不敢想像今后的人生。月朗星稀的夜晚,她悄悄地走上大楼天台,绝望地纵身一跳……

姑娘以死来叩问生命,叩问医者。一连几个晚上,失责的痛苦啃啮着吴印爱,他失眠了,偶尔眯了眯眼,就会看到这位姑娘在面前哭泣。情绪稍微平复后,他决定研究肛门再造。

人是自然之子。人体器官堪称一件件精妙绝伦的艺术品。它们形态不同、各司其职,赋予生命的活力。以肛门论,这一维持人体进出平衡的重要器官,面积体积不大,却有着极其复杂的形态及功能。

再造肛门,就要在形态与功能上接近或达到“原生态”。

吴印爱首先对肛门的结构及功能做深入地研究。他发现肛门控制大便有四大因素:外括约肌、内括约肌、直肠角、直肠瓣。肛肠疾病者术后之所以挂粪袋,乃因这几部分的结构被破坏,影响了自然排便。那么,重建肛门便要重建这几部分结构。但,用什么做实验体呢?那天他在院子里散步,有人在溜狗。突然,狗跑到路边拉屎。它半蹲着身子,两腿撑开地憋屎的样子跟人差不多。吴印爱心念一动:“哈,这不正是他要寻找的实验体么!”他与第二军医大学生理教研室的富卫近教授合计,立刻得到对方赞同。他们随即制定出行动计划。

吴印爱模仿肛门解剖结构,将结肠形成直肠角与直肠瓣,将大肠粘膜剥离、重叠形成内括约肌,用股薄肌当外括约肌。起初的情况让人气馁,造出肛门坏死了。查找原因,他发现是股薄肌拉得太紧,导致血液循环不畅。于是,改进手术方案,反复再做多例。他终于成功了,再造的肛门功能完好,控便自如!

1987年的夏天,他将研究成果应用于临床。

那是一位直肠癌男性患者。为了将恶变组织斩草除根,吴印爱将病人的直肠、乙状结肠全部切除,一直切到肛门外面的皮肤,并清扫肿瘤周围淋巴组织,同时进行肛门重建。按照实验方法,他依样画葫芦。几周后,喜人的情况出现:病人竟然能自主排便。唯一不足的是,部分大肠粘膜脱出肛外。再切除这部分脱出的粘膜,病人的情况全部正常了。

这是一次了不起的创举。它不仅是国内,就是国际上也是一次创举!随着案例增多,术式的改进,效果越来越好。

部队某处长,因车祸碾碎了肛门。先后辗转武汉、北京等医院,最后来到157医院。此时的他,不知道吴印爱的本事到哪个份上,话里话外透着担忧。吴印爱的治疗方案分三个步骤:先修补直肠,再建立直肠角、直肠瓣,待它们长好后,最后将外置的结肠重新放回腹腔,缝合上肛门皮肤。数月后他完全痊愈了,愉快地返回工作岗位。

站在他面前的是一个年仅五岁的女孩。她患的是先天性肛门闭锁。父母带她到当地医院进行了肛门再造,大便有了,却不能自控。每天都不知道换多少次裤子,上不了学。经朋友介绍,父母带着她找到了吴印爱。吴印爱对她施行了肛门重建。20多年过去,一位美丽的姑娘跑过来向吴印爱献花,双眼噙满泪花:“吴主任,还记得吗?我就是您当年治好的五岁姑娘。今天我将远嫁德国,临行前我要表达对您的谢意!”

吴印爱做过统计,他的肛门重建手术,三年恢复良好率达80%以上;直肠癌五年存活率达75%!该项目分别获广东省科技进步二等奖及全军科技进步二等奖。

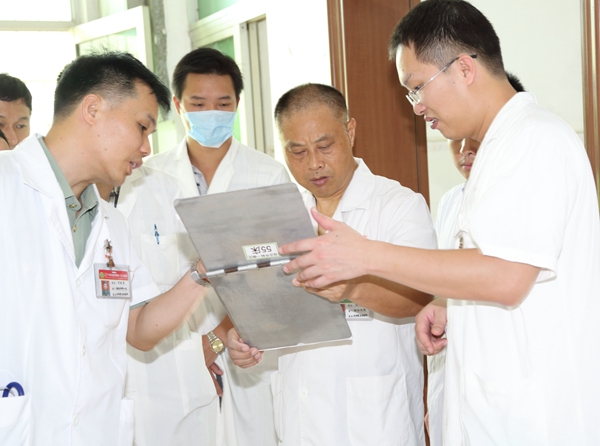

吴印爱(左三)在手术中

吴印爱(左三)在手术中 吴印爱的成功引来德国、加拿大、澳门、香港等国家与地区的专家登门造访。1990年,德国里昂召开一次高规格的外科学术会议,吴印爱登上讲台介绍中国方案……

四

因这台手术极其复杂,吴印爱安排了三组人员,第一、二组是腹部组,第三组是肛门组。每组2-3人。各组各司其职,又协调配合。整个手术过程是这样:剖腹探查——清理大便,肠管减压——游离肠管,保护其他脏器——切除坏死肠管——肛门重建。

表面看,这台手术违反了“常规”;仔细想,你会发现每一步骤连贯而严谨。吴印爱所有的打破常规不是凭空想像,完全来自于实践的悟道。包括了他平常诊疗,也包括了他的科研。以他自己的话说,就是“发现问题才去研究”。

吴印爱(后排右二)在工作中 “再造胃”是吴印爱继肛门重建后的重点课题,准确的叫法是“全胃切除、代胃及人工括约肌重建新术式实验及临床研究”。它的触发点就是日常诊疗的发现。胃癌的病人多是全胃切除,再将空肠与食管直接吻合。术后并发症是反流性食道炎,就是肠道酸碱性物质反流到食道,使食道糜烂。

“为什么会反流食物?”他首先向自己提问,“胃的贲门犹如自动阀,能自动控制食物反流,””那什么能代替胃,并让其具有‘自动阀’的功能?“他再向自己提出第二个问题,就这样,他循着一个又一个问题的路径,最终找到答案。吴印爱尝试用小肠重造“人工胃”,他在空肠上端缝一个袢,然后近端接食管,远端接十二指肠,“袢”的作用就是阻止食物倒流,实验结果令人鼓舞。

那是来自江西南昌的女性患者,因胃癌切了全胃,并进行食道空肠吻合。手术后得了反流性食道炎,恶心,呕吐,吞咽困难,吃不下饭,人瘦得厉害。吴印爱为其做了“胃及幽门括约肌重建术”,之后,人长胖了,精神好了,她说,每餐竟能吃两大碗饭呢!

1999年,该课题获全军科技进步二等奖。

随着世界形势的急剧变化,战争爆发的可能性增高。南部战区面临南海,海洋作战的可能性也摆在人们面前。吴印爱的眼光锁定了“开放性腹部海战伤救治”课题。他知道,海战腹部受伤失血并海水浸泡后,机体将发生严重病理生理紊乱,死亡率高。为此,吴印爱针对创伤后休克、感染等关键点进行突破,研究出“腹腔清创液”与“低张胶体抗休克液”疗效显著,极具军事价值。

除了疑难重大课题,吴印爱不放弃常见病多发病的研究。肛周病是南方人最多发疾病之一。而在诸多肛周病中,肛瘘是最让医者头痛的。这种病治起来麻烦,还容易复发。吴印爱发现问题在于很多医者对肛瘘的处理存在误区,比如,找不到瘘管,或不切除瘘管内口,这些就是高位复杂性肛门直肠瘘复发的原因。问题找到了,他也找到了解决方法。

笔者之一曾经也是吴印爱的肛瘘病人。那是20多年前的事。

“躺上床,脱裤子,侧身,放松。”他一边说,一边戴上手套,给我做检查,“你是患了肛瘘,但瘘口不多,内外口各一个。”他熟练地检查,迅速地诊断登时给了我信心。

之前,我找过某中医药大学附属医院,那时接电话的是院办主任,我们是熟人。听我想了解该院肛肠科情况,不假思索地说哪个专家哪种特技,我告诉他是我本人看病,他马上变得谨慎犹豫起来。沉吟半晌,悠悠地告诉我,最好别去他们医院。那去哪个医院?我问,“你找找157”,他说。

经此一病,我领教到吴印爱高超的医术,也知道157医院在肛肠病方面一枝独秀。有意思的是,因这一段医缘,牵出了另一段佳话。

一天,笔者打电话采访市属某三甲医院王院长,接电话的他却躺在病床上。我问他怎么回事?他笑着调侃:“出口有问题啊!”因患过肛瘘,自然就联想到此病。

“那你在哪住院?”我问。

“在我自己的医院。”他说。

“你们医院不行!”我说。

“哪里不行?我是院长,谁敢不认真负责吗?”他有点牛气。我说不是这个意思,而是你们医院技术可能不行。他不信,我也没再多话。

3个月后,我又为一事联系他。巧的是他又在病床上,说是肛瘘复发了。“吸取上次教训,从某中医院肛肠科请来专家。”他说。我说可能也不行。这回他不再牛逼哄哄了,虚心地问:“那你说,哪个医院行?”“157,吴印爱。”我说。

多年过去,忘记了此事。王院长退休再上岗,到了一家民营医院当院长。他邀请我前去采访,饭桌上,他特意感谢我指点迷津。我纳闷。“忘记了?前些年患肛瘘,前面两次手术都失败了,是你要我找吴印爱。他手到病除,再没复发。这些年来怎么喝酒也没关系呢!”

哈哈!感恩为我们送来健康的人。是吴印爱,治好了我俩同样的顽疾;也是吴印爱,加深我们之间的友谊。我们相视而笑,举杯互贺!

文化是什么?是人类对大自然、对社会,对人类自我的认识,是人类智慧的结晶。它来自于实践。而吴印爱就是实践再实践,丰富着自己的文化内涵。这些年来,吴印爱发表论文百余篇,先后获国家发明专利一项、全军科技进步二等奖4项,广东省科技进步二等奖1项,主编专著5部。

五

手术从晚上8点到凌晨3点,时间不短,过程却顺利。7个小时的操劳似乎没压垮年事已高的吴印爱。随着病人离开手术室,他伸伸腰,脸上露出舒心的笑意。

熟悉吴印爱的人都知道,他充沛的精力来自他坚持不懈地锻炼。而他的锻练方式也是“不同寻常”的。

吴印爱的家在白云山脚下。他早晨跑步,玩单杠;下午4点爬山,爬到摩星岭。一年365天,风雨无阻。记者见过他打单杠、俯卧撑、爬杠等视频,那是一个大大的生命感叹号!特别是那个单杠翻身向上,每组10次,每次10组,动作连贯一气呵成,谁能想到他年已70!

他说,运动使他充满活力。运动到激烈处,他会情不自禁地朗诵起毛主席诗词,比如《沁园春雪》、《到韶山》,比如《重上井冈山》、《人民解放军占领南京》,此刻一种豪情便会洋溢胸臆。

正是坚持锻炼,也让他大脑思维敏捷。现在他仍然周一至周五上班,手术台一站几个小时不觉得很累,脑袋经常会蹦出许多奇思妙想。肛肠疾病、肛门再造仍然是他思考的重点,比如,他希望借助医学新技术,在术式的个体化、精准化方面有所突破,达到手术更微创,术后肛门功能更完善。

作为资深医者,他寄语年轻同行,不要丢弃基础检查,不要太依赖仪器,要多用手去摸,用眼睛去看,用耳朵去听。遇到问题多问几个为什么,比如,对于一个复杂手术病例,术前要想这个病人有什么不一样,有什么特点?术前、术中、术后都要有预案。

“判断你对病人的责任心到哪个程度,看一点就知道。就是看你术后三天是不是天天去看病人?如是,才算合格。”

正因为如此,吴印爱带出的徒弟不仅医术高明,医德也都顶呱呱。

70岁的吴印爱不愿意休息,作为南部战区总医院特聘专家的他,依然活跃在手术台上。他说,如有机会仍想与年轻的科研医务人员一起到南海各岛礁巡诊与调研,了解基层官兵需求,为保卫南海主权贡献自己的绵薄力量。

吴印爱在巡诊中为基层官兵进行检查

吴印爱在巡诊中为基层官兵进行检查 这就是吴印爱,专注于人体“出口”的军医。不因循守旧,大胆实践,勇于创新,从而演绎出他跌宕起伏的人生,演绎出他一个又一个人生惊叹号!(张乐人 刘益军)