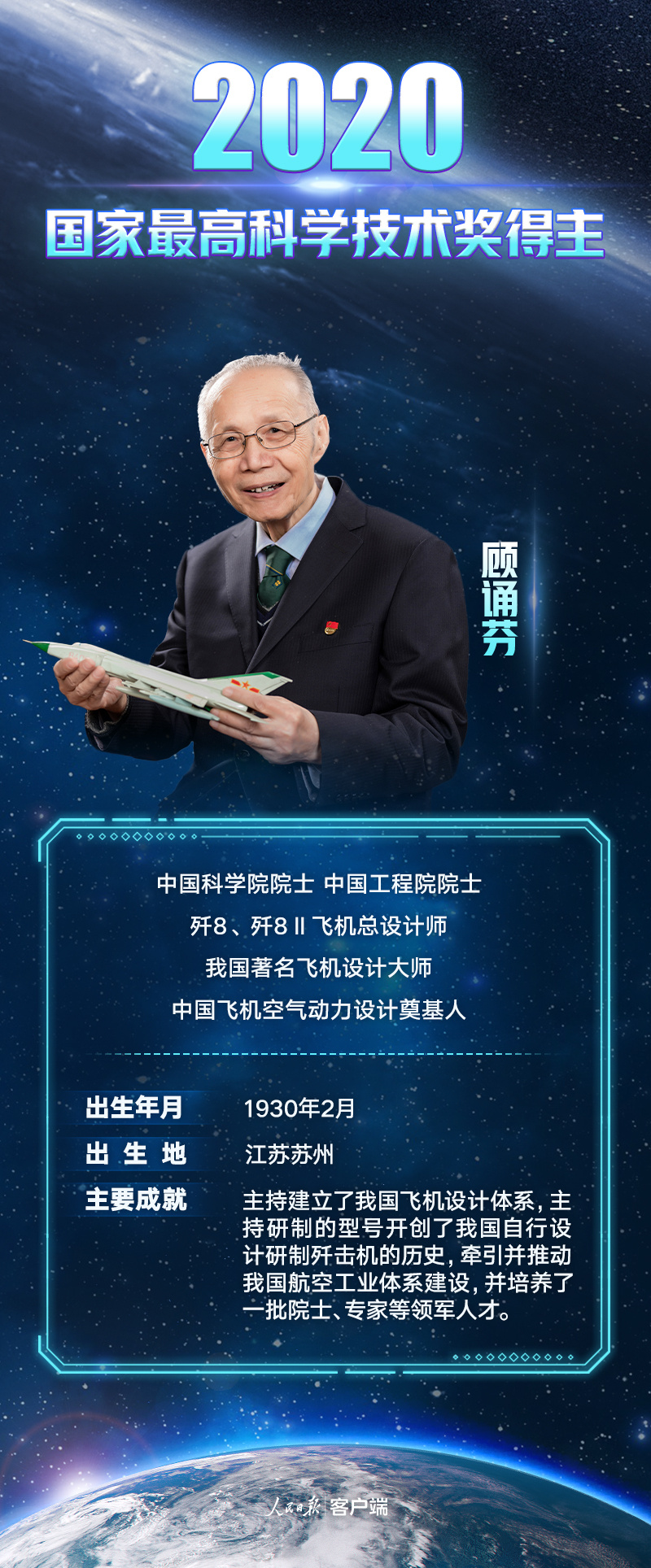

11月3日上午,2020年度国家科学技术奖励大会在北京人民大会堂隆重召开。中国航空工业集团有限公司顾诵芬院士获国家最高科学技术奖。

提起歼教-1、歼-8、歼-8Ⅱ,军事迷们都不陌生。这几款在我国航空史上占据重要地位的飞机,都由顾诵芬主持设计。顾诵芬生于国学世家,却从小痴迷航模,是我国航空领域唯一的两院院士。

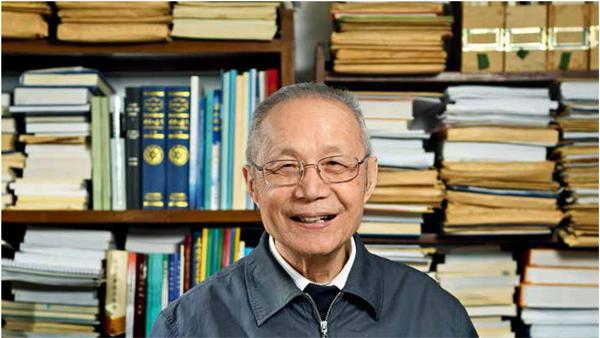

2018年,《环球人物》记者曾在中国航空工业集团见到顾诵芬院士。他头顶的白发有些稀疏,与人交流需要借助助听器。尽管岁月的痕迹深深显露,但一提到和飞机有关的问题,顾诵芬依然思维敏捷。他胸前的口袋里插着一支黑色水笔,仍是一副工程师模样。

顾诵芬

顾诵芬

他在所有照片上都是一张笑脸

顾诵芬从小就是个爱笑的人。如果留心观察,你会发现他在所有照片上都是一张笑脸。保存下来的黑白照片中,童年的一张最为有趣:他岔着双腿坐在地上,面前摆满了玩具模型,汽车、火车、坦克应有尽有,镜头前的顾诵芬笑得很开心。

儿时的

顾诵芬

在他10岁生日那天,教物理的叔叔送来一架航模作为礼物。顾诵芬高兴坏了,拿着到处飞。但这件航模制作比较简单,撞过几次就没办法正常飞行了。父亲看到儿子很喜欢,就带他去上海的外国航模店买了架质量更好的,“那是一架舱身型飞机,从柜台上放飞,可以在商店里绕一圈再回来”。玩得多了,新航模也有损坏,顾诵芬便尝试着自己修理。没钱买胶水,他找来电影胶片,用丙酮溶解后充当粘接剂;碰上结构受损,他用火柴棒代替轻木重新加固。“看到自己修好的航模飞起来,心情是特别舒畅的。”

酷爱航模的顾诵芬似乎与家庭环境有些违和。他出生在一个书香世家,父亲顾廷龙毕业于燕京大学研究院国文系,是著名的国学大师。不仅擅长书法,在古籍版本目录学和现代中国图书馆事业上也有不小的贡献。顾诵芬的母亲潘承圭出身于苏州的名门望族,是当时为数不多的知识女性。顾诵芬出生后,家人特意从西晋诗人陆机的名句“咏世德之骏烈,诵先人之清芬”中取了“诵芬”二字为他起名。虽说家庭重文,但父亲并未干涉儿子对理工科的喜爱,顾诵芬的动手能力也在玩耍中得到锻炼。《顾廷龙年谱》中记录着这样一个故事:一日大雨过后,路上积水成河,顾诵芬“以乌贼骨制为小艇放玩,邻人皆叹赏”。

当时中国正值战乱,叶景葵、张元济两位爱国实业家为将流散的典籍集中保存,决定成立私立合众图书馆,力邀原居北平的顾廷龙来上海主持馆务。年仅9岁的顾诵芬就这样跟着父亲来到上海。父辈为民族事业忘我地工作,顾诵芬亦耳濡目染。当时书库上下两层有近百扇窗户,每遇雷雨大风天,顾诵芬就跑来图书馆帮忙关窗。空闲时间,父亲还教他如何为图书编索引。到了晚上,他们就住在图书馆一楼东侧,可以说,顾诵芬就是在图书馆里长大的。

“告诉设计人员,要他们做无名英雄”

新中国成立后,苏联专家曾指导中国人制造飞机,但同时,他们的原则也很明确:不教中国人设计飞机。中国虽有飞机工厂,实质上只是苏联原厂的复制厂,无权在设计上进行任何改动,更不必说设计一款新机型。

每次向苏联提订货需求时,顾诵芬都会要求对方提供设计飞机要用到的《设计员指南》《强度规范》等资料。苏联方面从不回应,但顾诵芬坚持索要。那时候的他已经意识到,“仿制而不自行设计,就等于命根子在人家手里,我们没有任何主动权”。

顾诵芬的想法与上层的决策部署不谋而合。1956年8月,航空工业局下发《关于成立飞机、发动机设计室的命令》。这一年国庆节后,26岁的顾诵芬从北京调回沈阳。新成立的飞机设计室接到的第一项任务,是设计一架喷气式教练机歼教-1。顾诵芬被安排在气动组担任组长,还没上手,他就倍感压力。上学时学的是螺旋桨飞机,他对喷气式飞机的设计没有任何概念。除此之外,设计要求平直机翼飞到0.8马赫,这在当时也是一个难题。设计室没有条件请专家来指导,顾诵芬只能不断自学,慢慢摸索。

本专业的难题还没解决,新的难题又找上门来。做试验需要用到一种鼓风机,当时市场上买不到,组织上便安排顾诵芬设计一台。顾诵芬从没接触过,但也只能硬着头皮上。通过参考外国资料书,他硬是完成了这项任务。在一次试验中,设计室需要一排很细的管子用作梳状测压探头,这样的设备国内没有生产,只能自己设计。怎么办呢?顾诵芬与年轻同事想出一个法子:用针头改造。于是连续几天晚上,他都和同事跑到医院去捡废针头,拿回设计室将针头焊上铜管,再用白铁皮包起来,就这样做成了符合要求的梳状排管。

1958年7月26日,歼教-1在沈阳飞机厂机场首飞成功。时任军事科学院院长叶剑英元帅为首飞仪式剪彩。考虑到当时的国际环境,首飞成功的消息没有公开,只发了一条内部消息。周恩来总理知道后托人带话,“告诉这架飞机的设计人员,要他们做无名英雄”。

不愿被称作“歼-8之父”

上世纪60年代初,我国的主力机型是从苏联引进生产的歼-7。当时用它来打美军U-2侦察机,受航程、爬升速度等性能所限,打了几次都没有成功。面对领空被侵犯的威胁,中国迫切需要一种“爬得快、留空时间长、看得远”的战机,歼-8的设计构想由此提上日程。

1964年,歼-8设计方案落定,顾诵芬等人向贺龙元帅汇报新机情况,贺龙听完乐得胡子都翘了起来,说“就是要走中国自己的路,搞自己的东西”。贺老总不忘鼓励大家:“飞机上天,党、军队和人民都会感激你们的。”

带着这份沉甸甸的委托,顾诵芬和同事投入到飞机的设计研发中。1969年7月5日,歼-8顺利完成首飞。但没过多久,问题就来了。在跨音速飞行试验中,歼-8出现强烈的振动现象。用飞行员的话说,就好比一辆破公共汽车开到了不平坦的马路上,“人的身体实在受不了”。为了找出问题在哪里,顾诵芬想到一个办法——把毛线条粘在机身上,观察飞机在空中的气流扰动情况。

由于缺少高清的摄影设备,要看清楚毛线条只有一种办法,就是坐在另一架飞机上近距离观察,且两架飞机之间必须保持5米左右的间隔。顾诵芬决定亲自上天观察。作为没有经过特殊训练的非飞行人员,他在空中承受着常人难以忍受的过载,用望远镜仔细观察,终于发现问题出在后机身。飞机上天以后,这片区域的毛线条全部被气流撕掉。顾诵芬记录下后机身的流线谱,提出采用局部整流包皮修形的方法,并亲自做了修形设计,与技术人员一起改装。飞机再次试飞时,跨声速抖振的问题果然消失了。

纯粹、淡泊,是顾诵芬进入航空工业系统后一直保持的两种品格。对于物质生活,他几乎提不起欲望,对于名利也长期保持冷淡。一直以来,顾诵芬不愿别人称他为“歼-8之父”,原因之一是觉得自己并非一开始就担任总设计师。谈及歼-8的设计定型,他总要提到前任总设计师。原因之二是他从未把总设计师看作是最重要的人,“这是一个团队的劳动成果,从设计师到试飞员,以及厂里的技术人员和工人师傅,每一个人都为飞机献过力”。

2011年,为了纪念顾诵芬工作满60周年,中航工业集团特意为他颁发了终身成就奖,奖品是一块定制的金镶玉奖牌。几年后,有关部门需要对奖牌和证书拍照留存。工作人员找上门来,顾诵芬却说“不记得放哪儿了”。对于荣誉,他从不放在心上。

近几年,顾诵芬尽管不再参与新机型的研制,但仍关注着航空领域,每天总要上网看看最新的航空动态。有学生请教问题,他随口就能举出国内外相近的案例。提到哪篇新发表的期刊文章,他连页码也能记得八九不离十。一些重要的外文资料,他甚至会翻译好提供给学生阅读。除了给年轻人一些指导,顾诵芬还编写了一套涉及航空装备未来发展方向的丛书。全书共计100多万字,各企业院所近200人参与。每稿完毕,作为主编的顾诵芬必亲自审阅修改。