赫伯特56年前写出的“神作”《沙丘》,后来成了最费导演的科幻作品。

|作者:卡比丘

|编辑:阿晔

|编审:苏苏

10月22日,科幻史诗电影《沙丘》同步登陆中美院线,引发热议。

导演是近来颇受关注的丹尼斯·维伦纽瓦,凭借《降临》《银翼杀手2049》封神,被中国影迷亲切地称为“牛蛙”。

演员配置更是豪华。“甜茶”蒂莫西·柴勒梅德出演男主保罗;还有一票“超级英雄”助阵——“海王”杰森·莫玛、“灭霸”乔什·布洛林、“毁灭者”巴蒂斯塔、“小蜘蛛女友”赞达亚,以及一张熟悉的华语面孔张震。

电影上映后,关于它的评价堪称冰火两重天。

正面的评价极尽赞美:太空史诗、恢弘序曲、顶级视听享受。不喜欢它的观众则难掩失望:“看到一半睡着了。”“两个半小时竟没把故事讲完。”

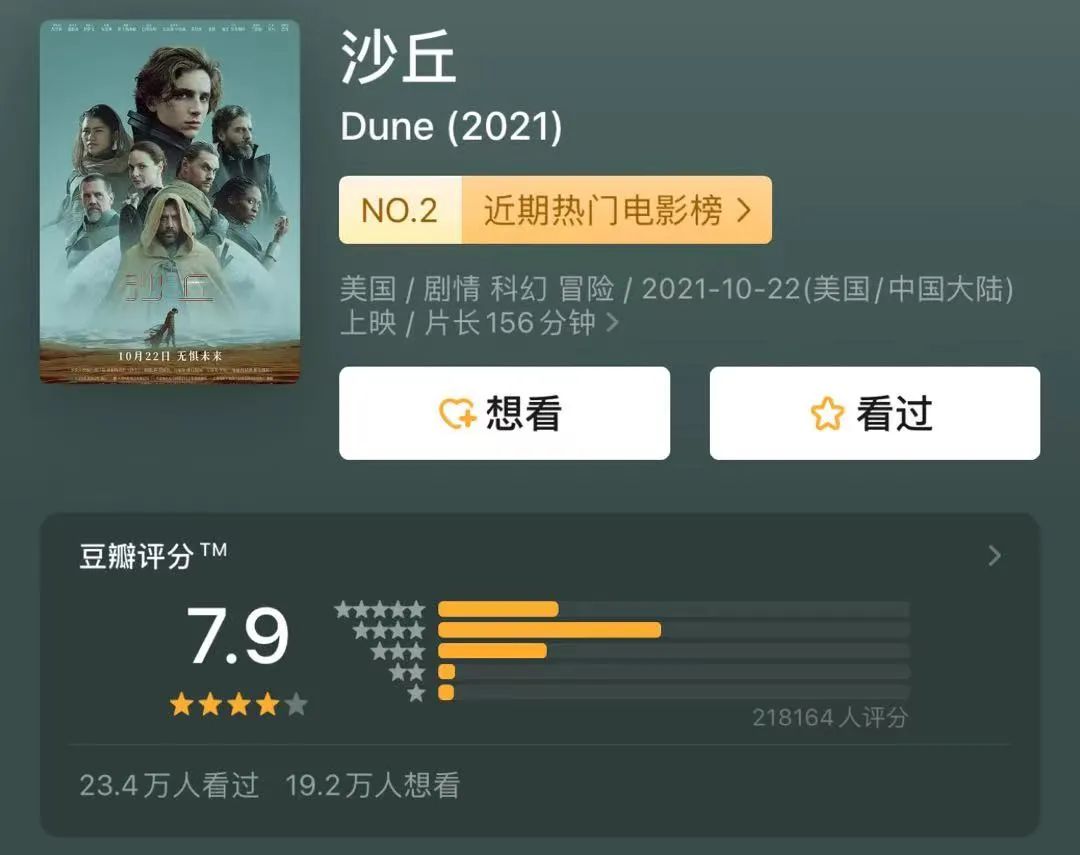

·截至发稿,电影《沙丘》的豆瓣评分为7.9。

《沙丘》改编自美国作家弗兰克·赫伯特的同名小说,在科幻文学中的地位,就如同《魔戒》在奇幻文学中的地位,自1965年出版以来,俘获了世界各地无数的书迷。

但同时,这也是一本不容易向外行解释的书。它的宏大纷繁、晦涩难读,也让其影视化改编之路坎坷重重。

究竟是怎样的一个人,能写出同时获得雨果奖和星云奖青睐的故事?这又是一个怎样的故事,能让20多家出版社闭门谢客,让几位大师级导演折戟沉沙?

战地摄影师→“神作”创造者

复旦大学中文系教授严锋说:“在故事的生动复杂方面,《沙丘》同金庸的小说有得一比。《沙丘》不仅仅是一部科幻小说……更把人性、人的本质、人的目的放在一个宇宙的尺度进行思考,这个规模恐怕又是金庸所不及的了。”

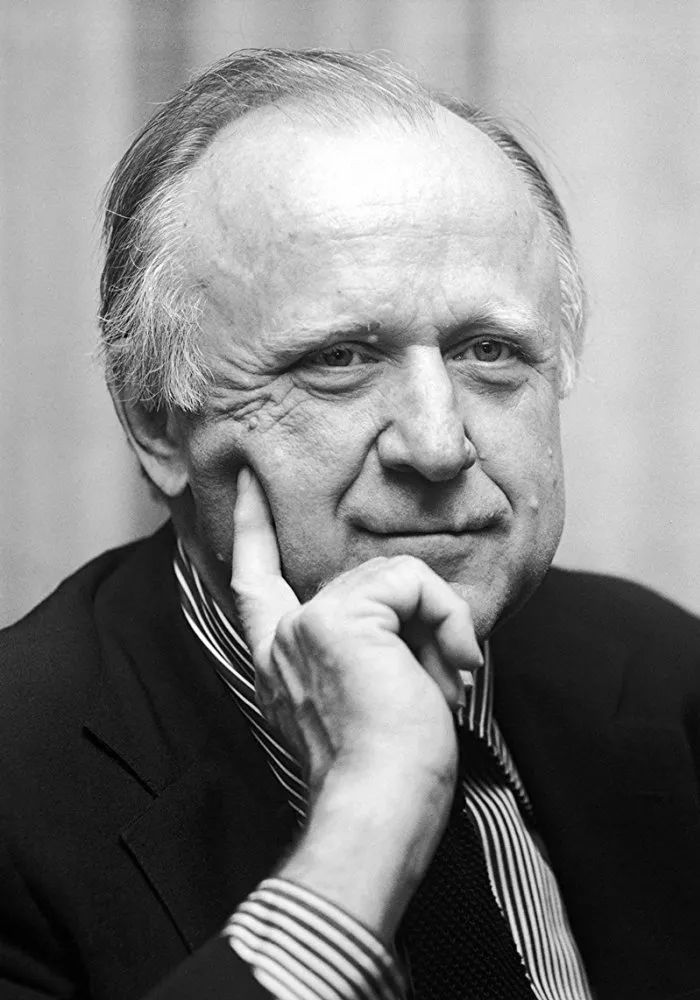

1920年,弗兰克·赫伯特出生于美国华盛顿州的西部港口城市塔科马。他从小热爱阅读,立志成为一名作家。

19岁时,赫伯特谎报年龄,在《格伦达之星报》就职,得到了第一份工作。然而,平稳的生活很快被二战打破。赫伯特参加了美国海军,作为战地摄影师,在枪林弹雨中度过了6个月。

战争结束后,赫伯特进入华盛顿大学读书。在心理医生朋友的推荐下,赫伯特学习了弗洛伊德、荣格、雅斯贝尔斯、海德格尔等思想家的作品,还有中国的禅宗,这对他以后的写作产生了重要影响。

因为只愿意学自己感兴趣的,赫伯特任性地放弃了必修课的学分,也因此放弃了大学毕业证。他重回新闻界,在《西雅图之星》和《俄勒冈政治家》工作,同时还为《加利福尼亚生活》杂志做了十年供稿人兼编辑。

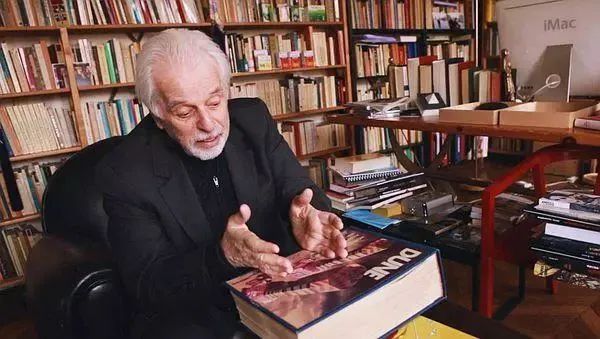

·弗兰克·赫伯特(1920年—1986年)。

赫伯特的小说家生涯正式开始于1955年。那一年,他的长篇科幻小说《海龙》开始连载。小说以一艘21世纪的潜艇为舞台,深入探讨了理性与疯狂的问题,还预见了未来由石油危机引发的世界冲突。

1957年,赫伯特获邀撰写一篇关于俄勒冈沙丘的生态学报告。他每天坐着飞机,在高空俯瞰黄沙像海浪般东移,所到之处,植物、道路、河流,甚至城市,全都被吞噬,“带来死亡的毁灭性”。

《沙丘》的灵感由此闪现。

1959年,赫伯特的妻子开始给一家百货店写广告文案,负担起全家的生计。他得以腾出手来,潜心创造他的“沙丘宇宙”。

6年后,《沙丘》问世。由于比当时一般的商业科幻小说长得多,出单行本时,遭到了23家出版社的拒绝,最后被费城一家小型出版公司看中,给了赫伯特7500美元的预付版税后,予以出版。

第二年,这部被业界“嫌弃”的冷门小说,成为世界上首部同时斩获雨果奖和星云奖的作品。

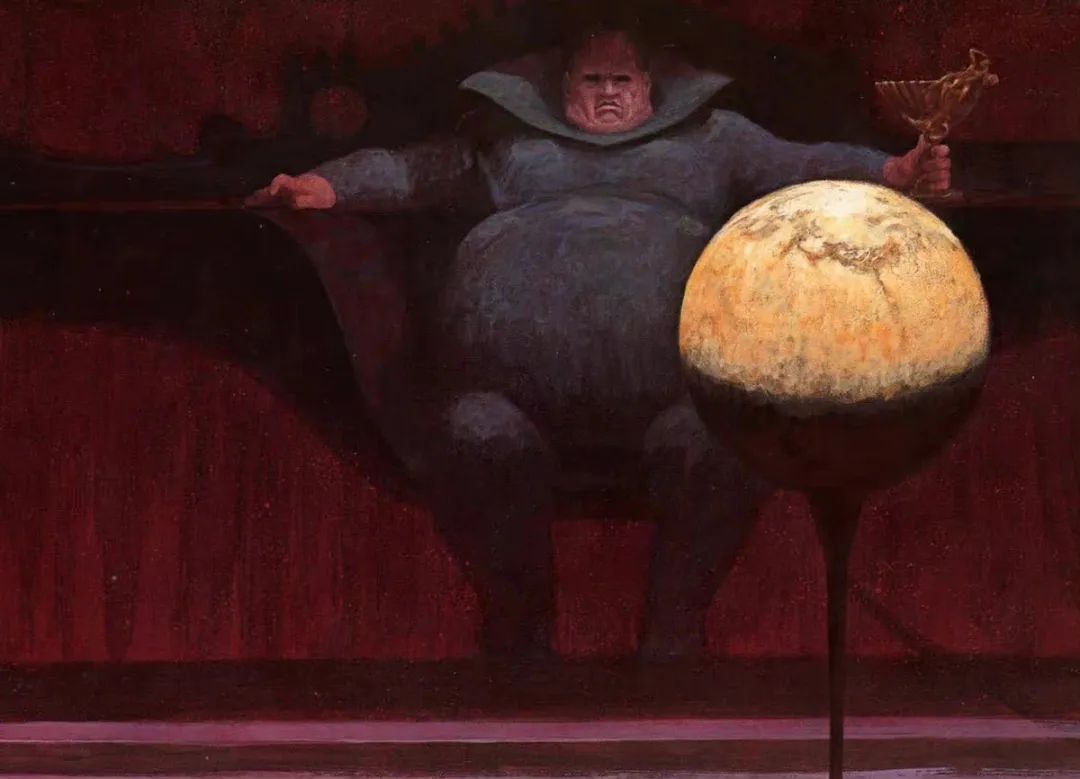

·美国插画师约翰·舍恩赫尔为《沙丘》绘制的插图,被赫伯特称为“唯一一个去过‘沙丘’的人”。

此后20年,赫伯特继续撰写《沙丘》系列,用六部曲打造了一个覆盖哲学、宗教、政治、社会学、历史学和生态学的软科幻作品。几乎每个“一生必读”的书单上都有《沙丘》。科幻文学三巨头之一的阿瑟·克拉克甚至放言:“除了《魔戒》,没有其他作品能与《沙丘》比肩!”

是寓言,也是预言

《沙丘》构建出一个宏大如史诗却又细致入微的想象世界。

故事的背景发生在10191年,人类已成为宇宙霸主,却与自己亲手缔造的人工智能展开激战。艰难取胜后,人类颁布了限制科技和机器的禁令,退化到中世纪的封建政体。皇帝与多个家族割据占领着浩瀚的宇宙,相互依存,相互制约,保持着微妙的平衡。

直到有一天,厄崔迪家族被皇帝任命,离开母星,接管厄拉科斯星球。那里黄沙漫天,干燥酷热,出产的香料却是宇宙的珍宝。生活在那里的土著弗雷曼人,常年在哈克南家族的殖民奴役下,苦不堪言。

眼看资源宝贵的“沙丘”旁落,哈克南家族怀恨在心。皇帝那边表面嘉奖,实则怨恨功高盖主的厄崔迪。两方一拍即合,布下陷阱,厄崔迪家族一夜之间被绞杀,领地沦为火海。王子保罗带着母亲杰西卡死里逃生,加入弗雷曼人的队伍,踏上复仇与反抗之路……

·电影《沙丘》中,保罗与母亲杰西卡死里逃生,踏上复仇之路。

赫伯特用六部曲,构筑起一场星际版“权力的游戏”。表面上看,这似乎是一个披着科幻外衣的欧洲中世纪宫斗戏——少年惨遭灭门,觉醒逆袭,但在其中,却埋藏着赫伯特对历史和现实的种种隐喻。

小说中的香料,是巨型沙虫排泄物的衍生品,可以延年益寿、预测未来,是星际航行的重要资源。《沙丘》中有一句最经典的话:“谁掌握香料,谁就能掌握宇宙!”

·沙虫(上图)与“香料”。

《沙丘》所描述的情景,正像第二次世界大战后的中东,“香料”就是石油。

赫伯特在上世纪60年代书写的星际故事,直接映照着现实中的冷战阴云、宗教冲突、生态危机,以及至今引战不休的石油政治——《沙丘》不仅是人类社会的寓言,也是预言。

因为对人类生存和进化问题的深刻思考,赫伯特拥有一批狂热的读者,对他笔下的名句倒背如流——

“我绝不能恐惧。恐惧是思维杀手。恐惧是带来彻底毁灭的小小死神。我将正视恐惧,任它通过我的躯体。当恐惧逝去,我会打开心眼,看清它的轨迹。恐惧所过之处,不留一物,唯我独存。”

“越接近所欲之物,人便越容易放纵自己的欲望。”

“体验伟大的人,必定能感觉到他所身临其中的神话般的光环,也必定会有一种强烈的自嘲精神。唯有自嘲能让他省察自身。没有这种品质,哪怕是偶尔的伟大也会毁掉一个人。”

“很久以前,人们想要自由,便将思考的事交给机器去干。然而这只会导致其他人凭借机器奴役他们。”

“只有意外和错误,才是宇宙最恒定不变的原则。”

最费导演的作品

《沙丘》的问世,对此后的科幻作品产生了巨大的影响。

《星球大战》中的光剑打斗,宫崎骏《风之谷》中的生态场景和物种设计,《阿凡达》里对标弗雷曼人的纳威人,都能看到《沙丘》的影子。甚至乔治·R·R·马丁也公开说过,《冰与火之歌》的一些灵感汲取自《沙丘》。

由《沙丘》改编的游戏《沙丘魔堡》成为即时战略游戏的鼻祖,奠定了以后《红色警戒》《魔兽争霸》《星际争霸》的辉煌。

这样一部史诗巨作,电影人不眼馋吗?

当然眼馋。但每一次改编,都无一例外地跌进了“沙坑”。

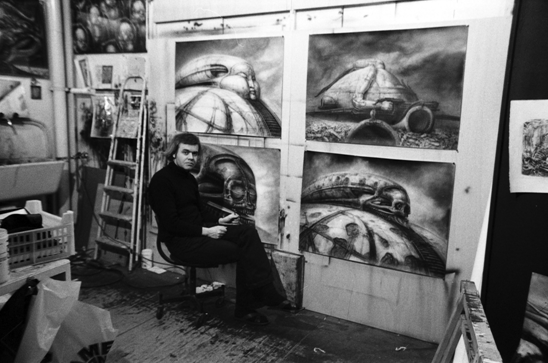

早在1974年,佐杜洛夫斯基就想把《沙丘》搬上银幕。他集结起一支“梦之队”:以每分钟10万美元的片酬“骗”来著名画家达利,以美食“勾引”《公民凯恩》的导演奥森·威尔斯加入,迷幻摇滚乐队平克·弗洛伊德担纲音乐制作;H·R·吉格和让·墨比斯绘制概念图和分镜剧本,丹·欧班农负责电脑动画——这套美术班底,后来帮助雷德利·斯科特拍出了《异形》……

·H·R·吉格后来创造了《异形》。

·摇滚乐队平克·弗洛伊德。

然而,当佐杜洛夫斯基带着厚达千页的分镜剧本、概念图前往好莱坞,寻求追加500万美元投资时,迪士尼、华纳等制片厂纷纷称赞有加,然后拒绝了他。

·佐杜洛夫斯基一直保留着《沙丘》剧本。

巨型史诗就这么第一次夭折了。

到了上世纪80年代,拍摄科幻大片的条件已成熟许多。乔治·卢卡斯的《星球大战》让北美观众疯狂,史蒂夫·斯皮尔伯格的《E.T.》拓宽了题材方向,詹姆斯·卡梅隆的《终结者》正同期酝酿中。

《沙丘》的命运却依旧多舛。

拍完《异形》后,雷德利·斯科特曾接手过《沙丘》,但因为进程缓慢,中途退出,拍了后来的不朽神作《银翼杀手》。

然后是大卫·林奇。他野心勃勃,花了一年半写剧本,7个月拍摄。粗剪版有4小时,片方为了获得更多的排片,要求林奇必须剪到2小时。

1984年,大卫·林奇版《沙丘》上映,遭遇了票房、口碑双重滑铁卢。这位拍出《双峰》和《穆赫兰道》的导演,将《沙丘》视为自己的噩梦,署名的时候干脆用了一个导演们常用的假名“艾伦·史密斯”,拒不承认这是自己的作品。

·大卫·林奇版《沙丘》截图。

佐杜洛夫斯基看完林奇的《沙丘》后幸灾乐祸:“我开始变得很开心,因为那部电影太糟了。”

这一次,轮到维伦纽瓦接过了烫手山芋。

在电影圈,他和诺兰被戏称为“维神”和“诺神”,“维维诺诺”出手,绝无烂片。

这一版《沙丘》,没有“一口气说完六本书”的野心。维伦纽瓦只选取了《沙丘》第一部的上半部分,慢慢铺陈一场复杂的星际帝国世界。

这也是我们打开《沙丘》的正确方法。它不是一场刺激的太空冒险,需要时时停下思索。赫伯特不无残忍地告诉我们,一万年后,人类抛弃了人工智能,抛弃了国家,甚至抛弃了地球,却保留了对于权力、欲望、暴力的迷恋。一切将果真如此吗?当下尚未“流浪地球”的我们,又该放弃什么?坚守什么?遗忘什么?

举报邮箱:jubao@people.cn

违法和不良信息举报电话:010-65363263

由《环球人物》杂志社有限公司主管、主办

Copyright © 2015-2024 globalpeople.com.cn.

版权所有:环球人物网