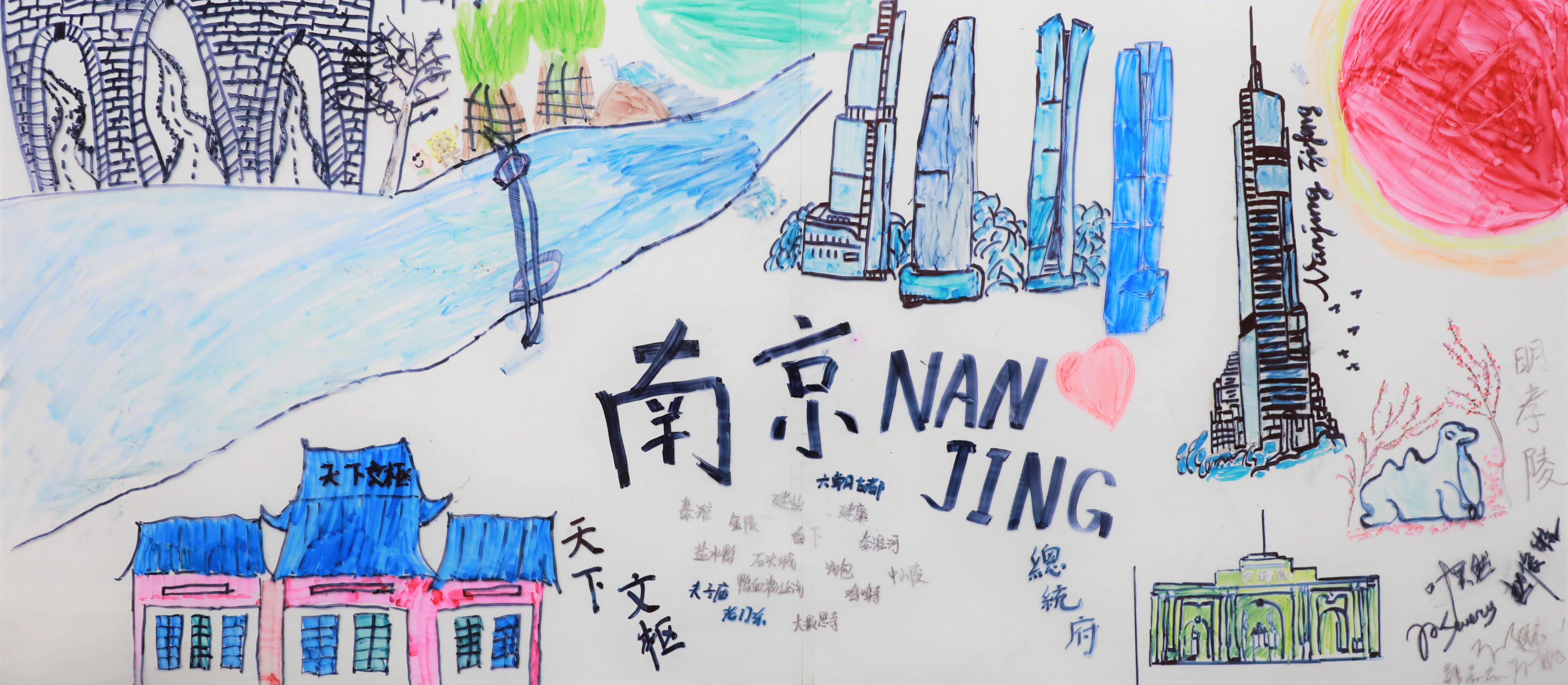

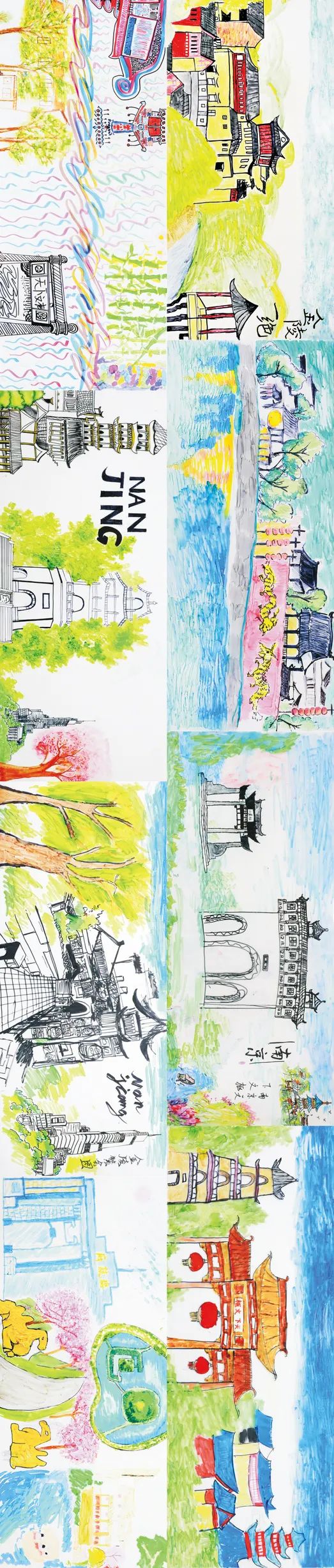

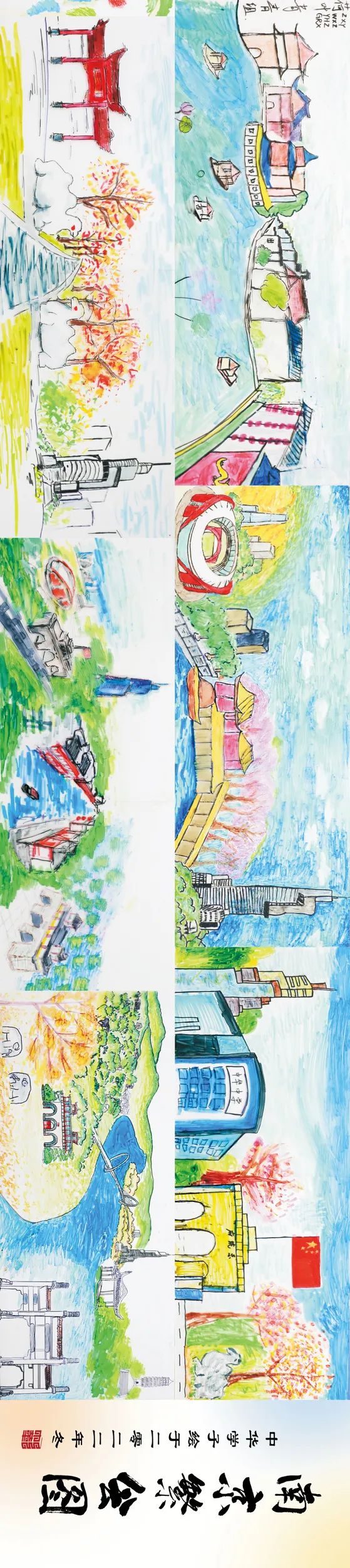

从天下文枢到中华门城楼,从鸡鸣寺到玄武湖,从南京眼到紫峰大厦……在初中生的课堂上,600年前的古城南京与今日少年手绘的繁华南京城左右相映。继2020年年级协作临摹巨作《清明上河图》、2021年班级协作临摹《五牛图》之后,近日,南京市中华中学初中部360名初二学生分小组绘制,“再现”了30米长的《南京繁会图》现代版。

600年前中国就有“眼镜”了?

“一位名叫仇英的年轻画家,在600年前画下了他眼前的南都盛景,取名《南都繁会图》,让我们有幸一览明朝都城应天府的繁华风采,这就是我们如今生活的城市——南京。”据南京市中华中学初中部美术老师马敏介绍,“我们初二年级美术课学了《清明上河图》,这是历史上第一幅描绘古代城市生活的长篇巨制,也是非常典型的民俗画,于是我给学生们延展介绍了《南都繁会图》,这幅图生动描绘了明永乐年间南京秦淮河两岸的盛况。”马敏老师引导学生们以这幅古画为创作原点,自己动笔创作当下南京:当你站在音乐台中央,白鸽成群从天空飞过,你的视线是否会追随而去;当鸡鸣寺的钟声敲响,枫叶在金黄色的寺院映衬下更加鲜艳火红,你是否会按下快门记录下来;当你在南京博物院的展馆中漫步,遇见镇馆之宝青花瓷,脑海中是否会浮现萧何月下追韩信的故事?当你乘船徜徉在秦淮河畔,从天下文枢到中华门城楼,你是否会想起《南都繁会图》中600年前的南京盛况?

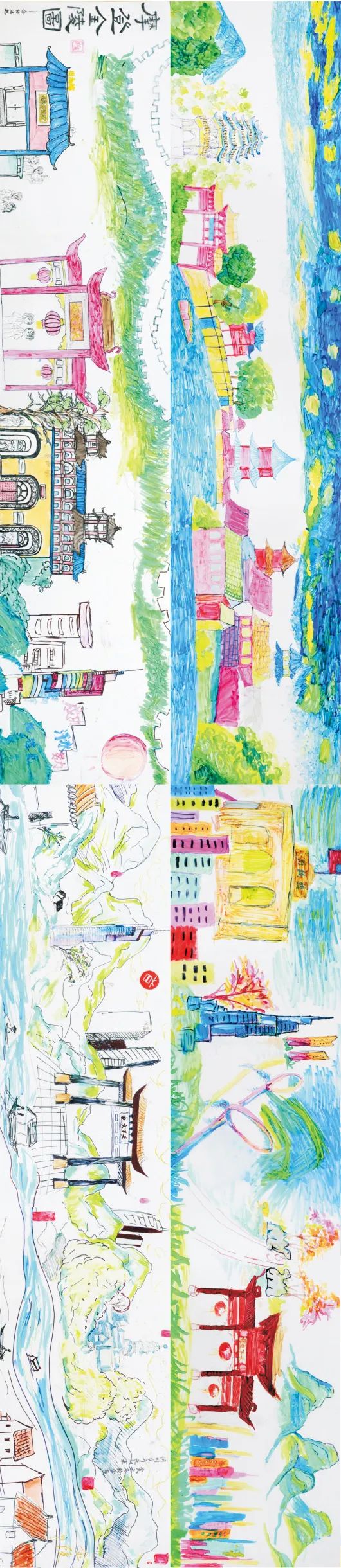

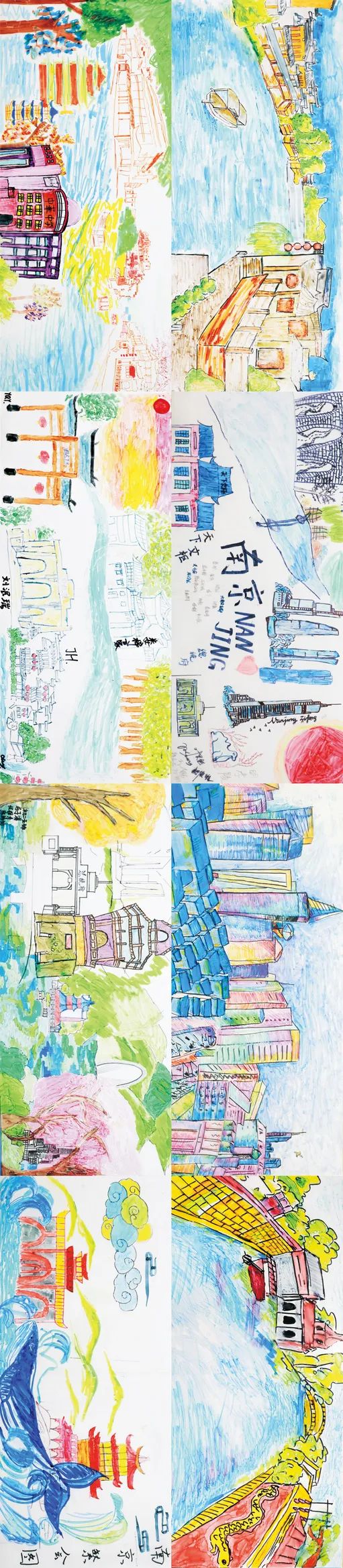

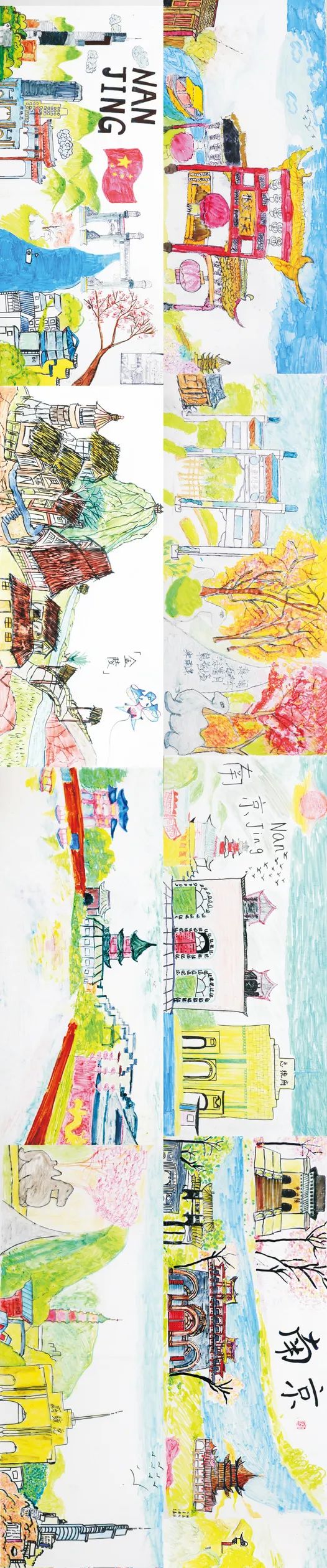

在老师的启发下,初二学生们通过学习国画作品《南都繁会图》,感受到了南京的岁月之美,并用行舟展卷的方式,将自己所见的美丽南京用全景图的形式记录了下来,360名初二学生分小组绘制,经老师和学生一起挑选,将优秀作品拼接成《南京繁会图》,现已全幅展示在学校的展览墙上。从天下文枢到中华门城楼,从鸡鸣寺到玄武湖,从南京眼到紫峰大厦……惊艳的人文美景,现代化的城市发展一一跃然纸上。

“生活中永远不缺美,缺少的是发现美的眼睛,创造美的双手。同学们在一笔一划间,勾勒出了南京灯火辉煌的都市之美,历史沉淀的底蕴之美,山水城市的映衬之美,在这段穿越光影的绘画中,同学们跨越了600年的时光,将《南都繁会图》的历史在今日延续。”马敏老师说,在学习《南都繁会图》时,她给各班学生分成了艺术、历史、地理、民俗等小组,让学生从不同角度去研究画作。

“我在全年级8个班分别以明代版‘清明上河图’《南都繁会图》为主题教授了一些国画技巧,并让同学们以小组作画的形式在课堂上共同绘画完成作品,同学们完成得很棒,不少同学还做了深入研究。”马老师举例说,“比如,有的小组发现画作上有人佩戴眼镜,通过查询资料发现原来眼镜是中国人发明的;有的小组发现画作上有踩高跷、赛龙舟等民俗,了解到了不少民俗由来已久;还有的学生发现有人在秦淮河畔点花灯,联想到了自己学校就在秦淮河边,冥冥中仿佛与古人有了某种联动,很奇妙。”

透明画板作画,用脚步丈量家乡之美

为了让学生从各个角度去了解《南都繁会图》并欣赏其他小组同学的画作,马敏老师自创了一种全新的画作展示装置,她让学生们在透明的画板上作画,并将作品直立插入设计的装置里,再通过投影仪投射在教室的白板上。这样一来,《南都繁会图》与同学们画的《南京繁会图》左右相映,同时空“在线”。

“这一装置是通过严密计算设计制成的,作品摆放的高低、投影仪的高低、距离黑板的远近都需要不断调试。”马老师坦言,虽然前期准备工作很辛苦,但在课堂上看到600年前后的两幅作品同时出现,两幅画仿佛合成了一幅作品,不失为一种奇妙的连接,也给学生们留下深刻记忆。

“我们将自己所见的美丽南京用全景图的形式记录了下来,也进一步感受到了校园的美在点滴生活中,而南京的美则要用脚步去丈量。”一名初二学生感慨地说。

在学生的画作中,有几张让马老师印象深刻。“有一张画作色彩非常有创意,有种印象派的自由洒脱,学生说这是想体现出流光溢彩的南京;有一张从右至左是传统建筑向现代建筑的演变;还有的作品有后印象派梵高的感觉,几乎没有怎么勾线,都是在用色彩作画,饱和度很高。”马老师说,这幅画的画法和《清明上河图》《南都繁会图》一样,使用散点透视,有点像走一段,拍张照,再走一段,拍一张,然后再拼贴起来。在这样的创作过程中,学生们不仅体会到散点透视的画法,更加深了对南京城的认识和情感,感受南京的岁月之美、发展之美。这幅长卷作品可以说是为2022年的岁末献礼。

记者还了解到,中华中学初中部已经连续三年推出学生创作长卷,2020年是临摹《清明上河图》,2021年是临摹《五牛图》,今年则是《南都繁会图》。

最后,请横屏欣赏——

(新华日报·交汇点记者 葛灵丹 通讯员 张艳霞)

举报邮箱:jubao@people.cn

违法和不良信息举报电话:010-65363263

由《环球人物》杂志社有限公司主管、主办

Copyright © 2015-2024 globalpeople.com.cn.

版权所有:环球人物网