常沙娜:中国艺术要强调以中国传统文化为根基,不能动摇这一根基。要让中国优秀的传统艺术的文化根基融入我们的血脉之中。

【人物名片】

常沙娜,1931年生,今年93岁。工艺美术家、艺术教育家,原中央工艺美术学院院长。她曾参与人民大会堂宴会厅天顶装饰设计,并设计了民族文化宫、首都剧场、中央人民政府赠与香港特别行政区“永远盛开的紫荆花”纪念雕塑等工程建筑装饰。先后出版《敦煌藻井图案》《常沙娜花卉集》《中国敦煌历代装饰图案》等多部作品。为敦煌艺术的保护和传承倾注大量心血,开创了敦煌艺术研究应用的先河。

93岁的常沙娜

常沙娜:我父亲说,“你知道吗?沙娜,我们有5000多年的文化,我们的文化有很多都在甘肃荒漠的地方,有机会我们要去看一看。”那个时候我刚6岁,就跟着我父亲走,一直走到现在,我就93岁了。

2024年4月29号,“花开敦煌——常沙娜从艺八十年艺术与设计展”在中国工艺美术馆 中国非物质文化遗产馆开幕。

常沙娜:我非常开心,《花开敦煌》的展览,是我对父亲常书鸿推广敦煌文化遗志的实践。因为父亲告诉我,“沙娜,不能忘了,你是敦煌人”。

常沙娜在“花开敦煌——常沙娜从艺八十年艺术与设计展”开幕式上发言

近400件展品中,敦煌,在她少年时临摹的壁画上;莫高窟,在她青年时设计的作品里;耄耋之年提笔,落在纸上的,还是石窟里的花朵,藻井上的图案。

常沙娜临摹的纹饰图案

那天,常沙娜把满头银发梳得一丝不乱,棕色的上衣袖口,露出土红色的边,同色系的丝巾在领口处打出了花瓣一样的结。

常沙娜:现在的衣服穿了十几年了,我不凑这个所谓的时尚。衣服的比例、大小、尺度、功能,总的来说,应该走在街上,一看身上的衣服:这是中国人!

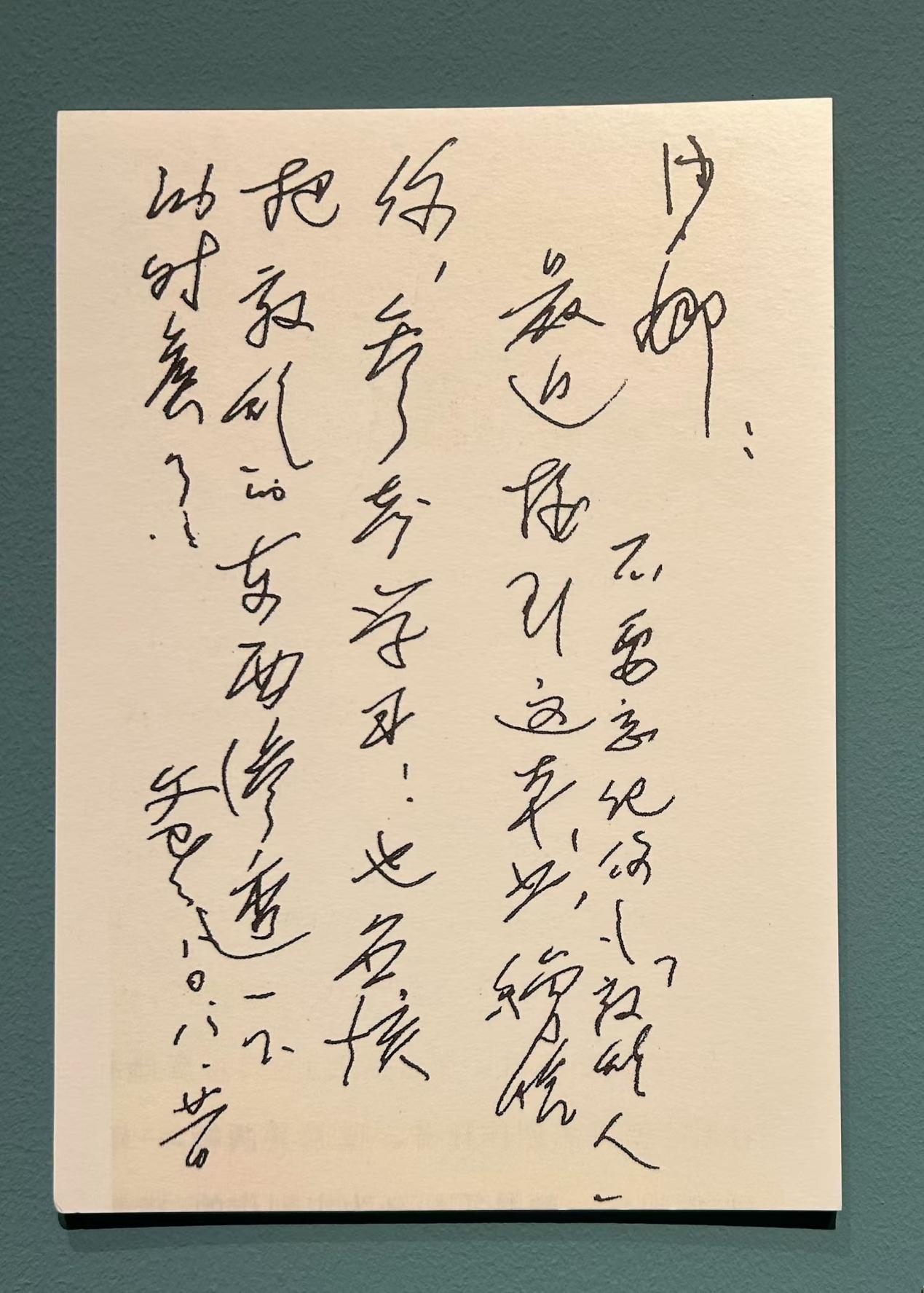

常书鸿写给女儿常沙娜的信

常书鸿生在浙江杭州,常沙娜生在法国里昂。那一年,在里昂街头,因为偶然看到了一本书,让怀抱着“艺术高于一切”想法来到法国的常书鸿,有了不同以往的情愫。

常沙娜:有个书摊上头有伯希和的《敦煌图录》,我父亲才知道了,他说“我数典忘祖,我是中国人,但不知道我们中国在甘肃在西北角还有一个敦煌石窟,我不知道我们中国有这么这么了不起的一个艺术的宝库”。

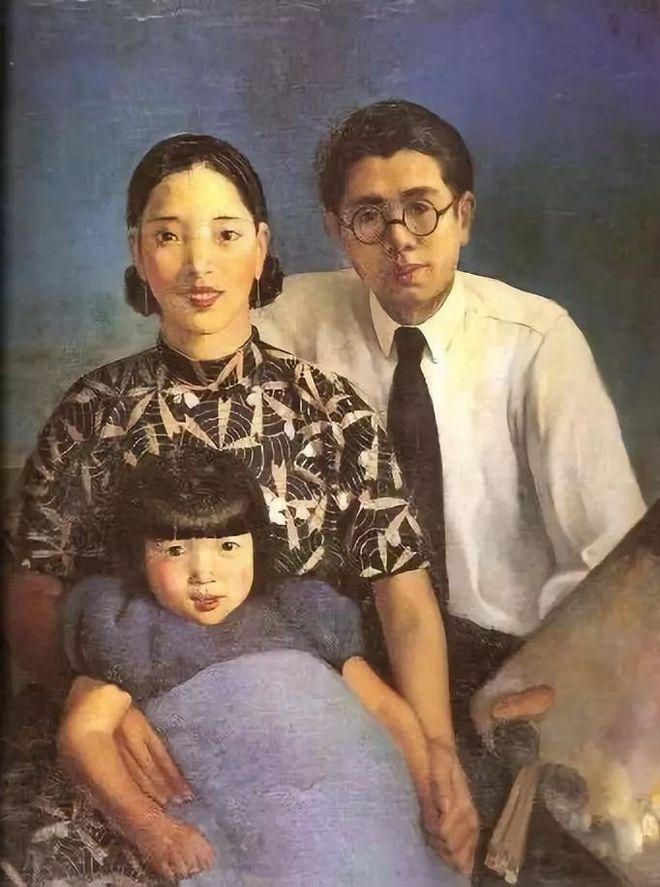

常书鸿油画作品《油画家庭》

也正是这本书,把那个6岁之前还只会说法语的中国小姑娘,与敦煌紧紧地联结了一辈子。

时光层层叠叠,有常沙娜令人艳羡的童年:母亲忙于雕塑,父亲埋首画画;妈妈刚塑一身“我的女儿”雕像,爸爸转头就画一幅“沙娜像”。

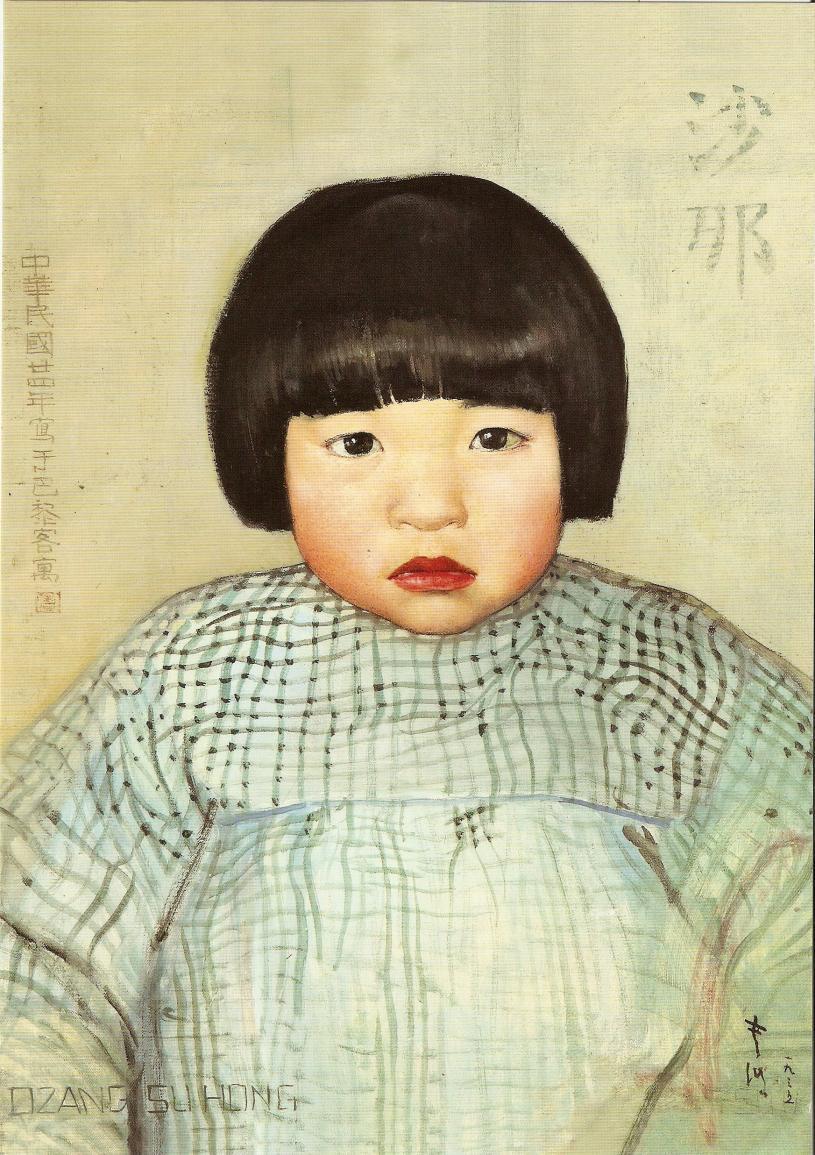

常书鸿创作的《沙娜像》,1935年由巴黎近代美术馆收藏

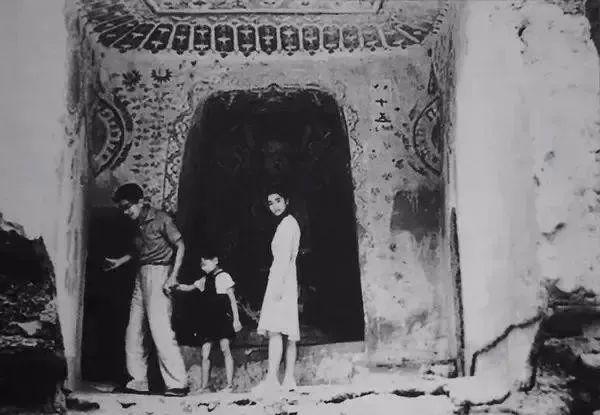

“七七事变”前夕,5岁的常沙娜随父母回国,此后,在炮火当中,流离于北京、南昌、沅陵、贵阳、昆明、成都……颠沛之中,失了学业。1943年,常沙娜随家人来到大西北的敦煌。

常沙娜:那时候我毕竟是小孩,看什么都很新鲜、好玩,又看见毛驴,又看见骆驼。我们第一餐吃的就是一碗面、大块盐,然后是醋,再什么都没有。那里水质含碱很大,吃完了要拉肚子的,水杯上都是白的,一定要喝醋。

常沙娜初到敦煌

在后来的回忆录里,常沙娜用这样的文字写下初见莫高窟的情形:爸爸带着我们进入洞窟,在洞口射进的阳光照耀下,里面有那么多从没有见过的壁画、彩塑,铺天盖地,色彩绚丽。我不明白这是些什么,只觉得好看、新鲜、神奇,在明明暗暗的一个个洞窟走进走出,就像游走在变幻莫测的梦境中。

常沙娜:我每天兴致勃勃地蹬着蜈蚣梯爬进了洞窟临摹壁画,那时洞窟都没有门。洞口朝东,早晨的阳光可以直射进来,照亮满墙色彩斑斓的画面。我如醉如痴地沉浸其中,画得投入极了,兴致上来就放开嗓子唱歌,“长亭外,古道边,芳草碧连天……”

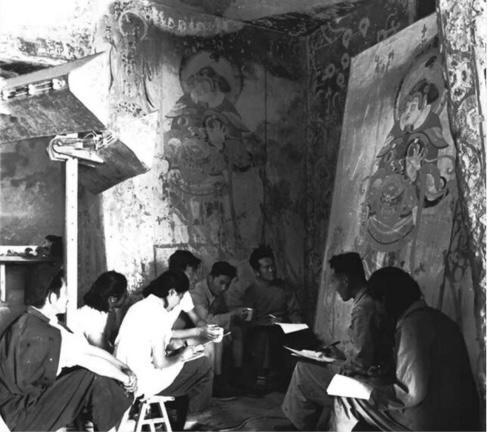

1945年,常书鸿带着儿子、女儿在莫高窟洞窟内

在满眼黄沙、一片荒凉的敦煌,常沙娜投进这片艺术的瀚海里。

常沙娜:大人在画,我就跟着他们画,因为画起来很感兴趣,我没觉得苦,也没觉得没意思。他们都说这孩子画得不错,我爸爸也鼓励我的。他学习是有计划的,十六国、北魏、西魏、隋唐、宋,每个时代。我去临摹以前,他都要讲这个时代的背景、时代的风格,我带着这个去画,就更来劲了,而且更丰富、更有意思了。

1946年,常沙娜描摹的《女供养人》(五代61窟)

盛夏时节,千佛洞上的风铃声,为画画平添了几分浪漫的色调。

常沙娜:那时候的甘肃敦煌,早晚都很凉,到了中午才显得热。随风传来一阵叮叮当当的铃声若隐若现,似有似无,爸爸说,那是九层楼的风铃。

数九寒天的漫漫长夜,煤油灯下的画笔,一笔一笔,焐热了时光。

常沙娜:到了冬天洞子里很黑,也很冷,不能画了,一画颜色不行了。我爸爸就组织大家画素描,速写人物,我就这么学了素描,所以我的基本功就是在敦煌形成的。

常书鸿组织大家一起在莫高窟中临摹

战乱的年代,偏远的大西北,却给了常沙娜不一样的课堂。

常沙娜:除了画画以外,《三国演义》《红楼梦》,还有外国的《约翰·克里斯朵夫》,这些文学书我都要看,我也喜欢看。来敦煌第一拨人,都是学者,他们分头教我美术史,教我文学。

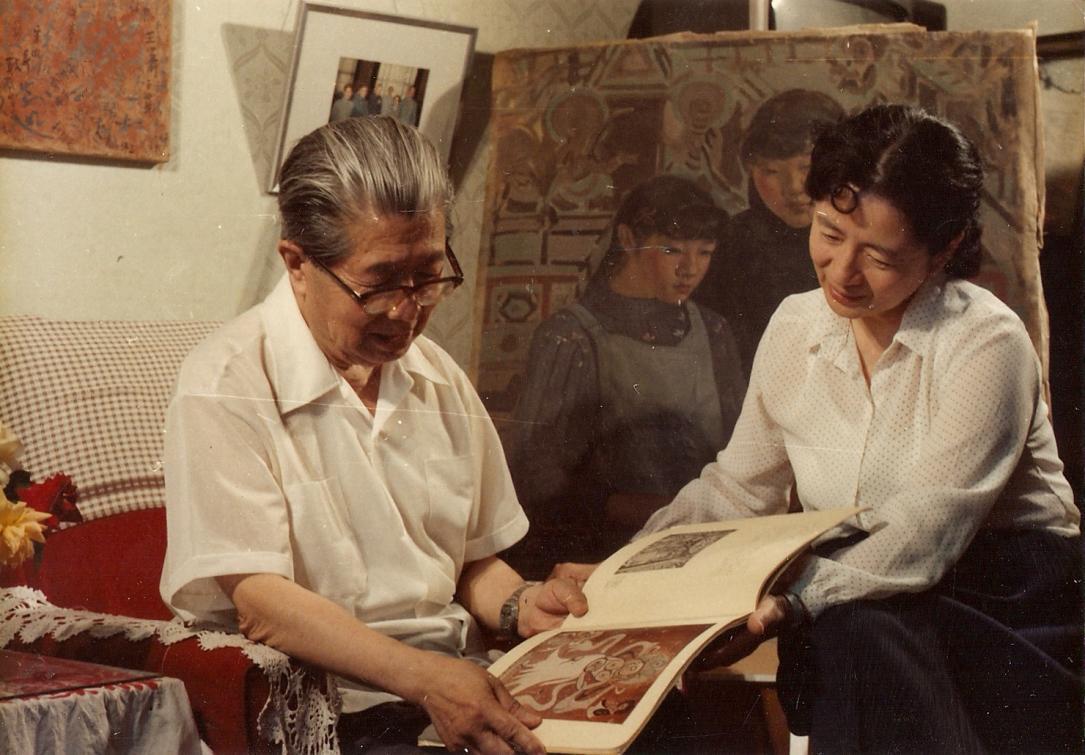

常沙娜和父亲常书鸿

在常沙娜的“先生”名单里,就有同样痴迷于敦煌艺术的梁思成、林徽因夫妇。1951年,在他们的推荐下,没有接受过完整学校教育的常沙娜,破格到清华大学营建系做助教。

常沙娜:林先生让我每天上午9点到11点去她家里,她说“景泰蓝是故宫的,是宫廷的东西,你要跟现在的生活相结合,把灯具、盘子都弄成现在所需要的景泰蓝”。她说,“沙娜,你是搞敦煌的,你对敦煌的图案很熟悉,你给景泰蓝做一些新的设计”。

常沙娜设计的“和平鸽”头巾

1952年,亚洲及太平洋区域和平会议在北京召开,林徽因负责为大会设计礼品。她出设想、拿创意,启发常沙娜以敦煌隋代藻井与和平鸽为主要图案,设计出了一款头巾。又在熟褐色的底色中,放入和平鸽和卷草纹,制成景泰蓝和平鸽大盘。

常沙娜:一看是挺新颖:又是传统,又是敦煌的,又是现代的,又是民族的,又是大众的,别的任何一个国家不可能画出这样的。当时我印象最深的是,那时候苏联代表团的乌兰诺娃,她说这个是最漂亮的礼品,也代表了新中国的礼品。梁先生、林先生高兴得不得了,很成功。

常沙娜设计的景泰蓝和平鸽艺术盘

这一年,常沙娜21岁。她的成就,才刚刚开始。唐代风格的圆形浮雕大花,在人民大会堂的宴会厅尽情绽放。

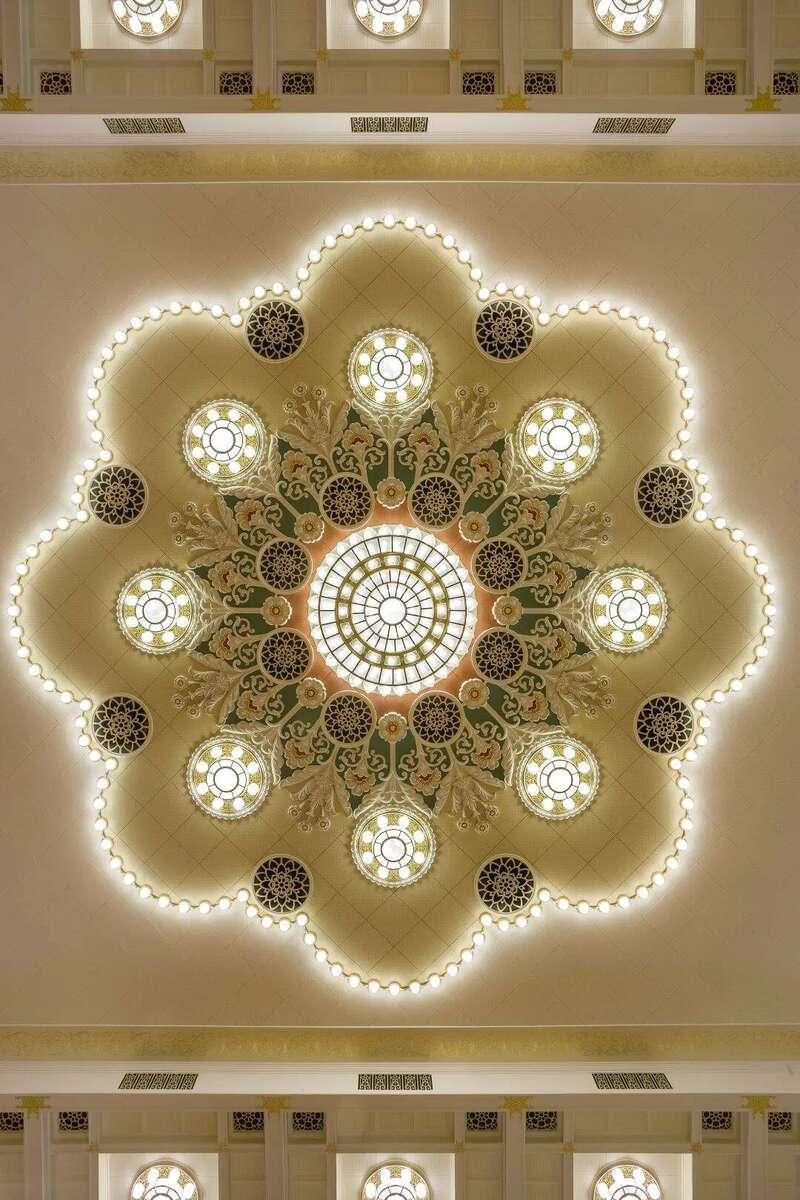

常沙娜:就是用唐代的花瓣,它是很饱满的,中间是要有国徽的,国徽的两边是有卷草的,卷草两边又是向日葵为主题的。你不能光画一个图案,还要考虑到通风口、照明结构和整个的建筑的比例,再不断地改。灯开始是暗暗的,完了以后一下子就放亮,我们都掉眼泪了,感觉到总算为国家、为党起了一个作用。

人民大会堂宴会厅的顶灯

后来,卷草纹搭配向日葵式的花朵镶嵌在了民族文化宫的大门之上;再后来,“永远盛开的紫荆花”雕塑安放在香港金紫荆广场。无论哪一次设计,提笔就想石窟,落笔必定敦煌,四万五千平方米的壁画,是常沙娜取之不竭的创作源泉。

常沙娜:我一动手就是敦煌的基本,在图案方面,还有服装方面,还有色调方面,从小就潜移默化了。

常沙娜设计的《永远盛开的紫荆花》雕塑

1976年,儿子崔冬晖出生。

常沙娜:我已经都40岁了才生的,幸亏有这么一个儿子,要没有这个儿子,我也不好办呢。

如果没有崔冬晖,常沙娜的生活,确实不太好办。儿子13岁那年,丈夫因病去世。上有老下有小的她,还身兼中央工艺美术学院的院长。五年后,父亲常书鸿以90岁高龄辞世。

1986年在北京家中,常沙娜和父亲还会经常聊“敦煌”

2008年,77岁的常沙娜又确诊乳腺癌。她淡然地跟儿子说:都听医生的。

崔冬晖:化疗的过程是很痛苦的,经历了4次化疗,13次放疗。那个时候也是接近于80岁的一个老人了,反应挺激烈的。

与病魔斗争得激烈,在常沙娜的回忆录里,只有短短的一句话:严寒的冬天过去,温暖的春天来了,头发脱落了,又生出新的一头白发,比原来的更浓密。

常沙娜:生病化疗该干啥干啥,我还听音乐。人生就是有悲有欢。你活得开心,这是C'est la vie,你活得很悲伤,这也是C'est la vie。这就是生活,这就是生命。

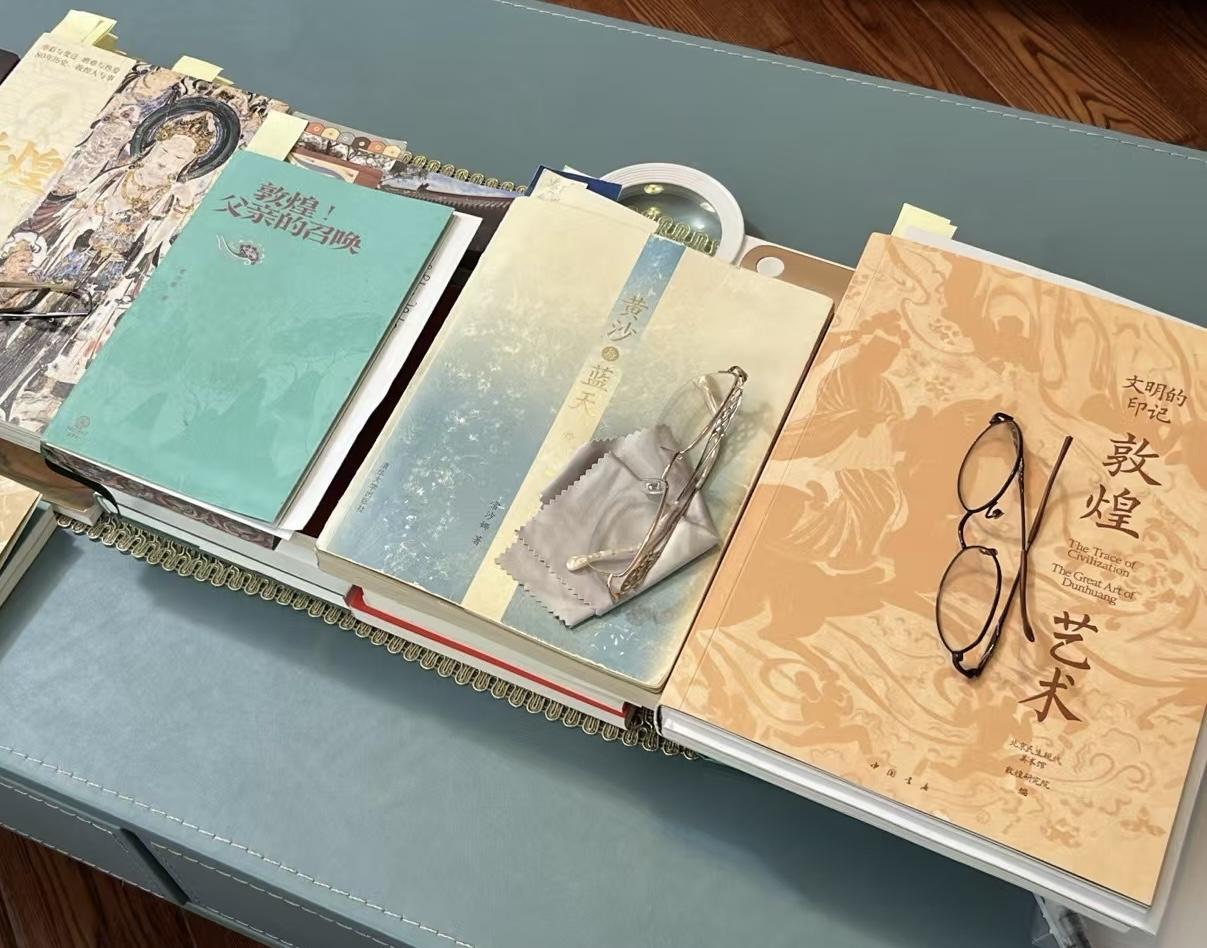

常沙娜家里的茶几上摆满了和父亲有关的书

在这些苦乐相伴的日子里,崔冬晖说,母亲最爱听深夜里叮当作响的风铃声。

崔冬晖:莫高窟九层楼上面有一个风铃,因为在沙漠里边,风沙特别大,那个时候风铃在晚上就会响,她对风铃有一个特别固化的印象,晚上睡觉的时候,听到风铃的响声,好像有一种安全感。

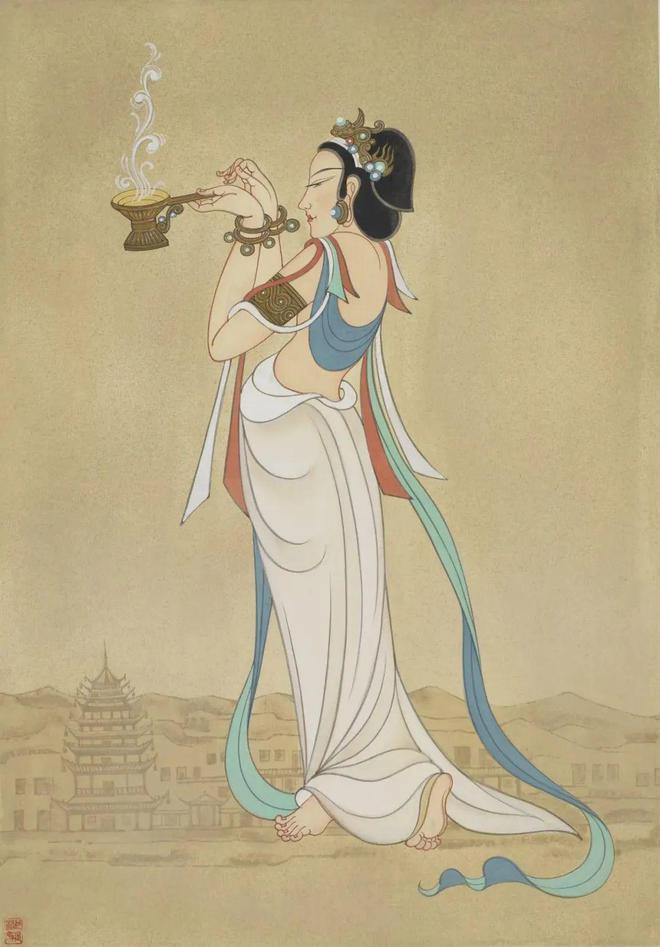

《手持香炉的供养天女》常沙娜 初唐329窟

遵照林徽因先生的嘱托,常沙娜编绘出版了《中国敦煌历代服饰图案》,先后在国内外举办“常沙娜在敦煌早期部分临摹作品展”,“中国敦煌历代装饰图案绘制整理原稿展”等。

她说:只要我还走得动,我就要到处说敦煌。

常沙娜在观看敦煌壁画临摹作品

2024年的春晚舞台上,常沙娜担任艺术顾问的中国传统纹样创演秀《年锦》亮相,汉、唐、宋、明,不同朝代寓意吉祥祝福的代表纹样,在舞台上呈示着敦煌美学。

常沙娜:我们中国的东西始终是坚持民族的、科学的、大众的。为什么我们敦煌1000多年,1600年它都延续下来了?要好好地学习研究,怎么运用到现在的社会。现代生产的作品一定要有自己的特色,不要都变成一个样子。

【记者手记】

我是记者冯会玲。常沙娜先生家里的茶几上,放着好几本和父亲常书鸿有关的书,书里夹了很多小纸条,上面记录着她随想随记的、与父亲有关的点点滴滴。对于先生而言,常书鸿既是父亲,又是她这一生所钟爱的事业的领路人。

有关父亲在敦煌度过的那些年月的专题片,她开心的时候看,不开心的时候也看,其中的解说词都能背诵了,还要看。先生看电视的时候,不喜欢开灯,荧屏上明明灭灭的光,仿佛能带她回到80年前千佛洞里的煤油灯下,在那里,父亲牵着她的手,流连于一幅又一幅壁画之间,讲解着千年岁月摞起来的文明图景。

记者丨冯会玲 陶昱舟 成昊隆 马靖宇

举报邮箱:jubao@people.cn

违法和不良信息举报电话:010-65363263

由《环球人物》杂志社有限公司主管、主办

Copyright © 2015-2024 globalpeople.com.cn.

版权所有:环球人物网