人物名片

许祖彦,1940年2月出生于四川邛崃,激光技术专家,中国工程院院士。他发明多种激光波长调控技术,实现了从深紫外到中红外波段宽调谐激光输出;在他的努力下,我国成为世界上唯一能够研制实用化、精密化深紫外全固态激光源的国家,开拓了深紫外波段先进科学仪器的新领域;他领导团队在国内率先实现红、绿、蓝三基色全固态激光投影显示,推动了我国大色域显示技术的发展。他在激光显示领域的卓越成就,圆了中国人看中国电视的“中国梦”。因其在我国高新技术产业、高技术装备发展和应用等方面做出重要贡献,先后获得国家发明奖、国家科技进步奖等多项荣誉。

冬奥会的“激光大树”背后

是他“追光”60余载的成果

北京冬奥会闭幕式上,一出“折柳寄情”的表演惊艳现场观众和大批网友。一棵由激光组成的“参天大树”在舞台中央拔地而起,展现了中国式的离别浪漫和中国科技的创新与进步。

△2022北京冬奥会闭幕式上演《折柳寄情》,激光束形成的大树直达天际。

这棵“大树”所应用的就是我国自主研发的“真激光”技术,这也是许祖彦孜孜不倦“追光”60多年的奋斗成果。

“世界上第一个工程样机、第一个产品样机以及第一个产品,都是由我们做出来的。”许祖彦说。

△正午时分,许祖彦团队研发的三色激光电视在普通墙面的显示效果。

步入许祖彦的办公室,一台色彩艳丽的三色激光电视吸引了记者的目光。尽管图像只是投影普通墙面,动植物、建筑物等各类细节毫发毕现。许祖彦告诉记者:“在相同的面积和亮度条件下,激光电视能节省一半能源。一般激光是不会衰减的,即便发生衰减,稍微增加一些电流就可以了。”

△许祖彦院士(手中拿着首都光学界纪念王大珩先生诞辰百年时的合影)

尽管年逾84岁,已经累弯了腰、走路不便、患青光眼导致看东西重影……许祖彦仍旧坚持每个工作日准时到办公室“打卡”。他说,因为不易,所以珍惜。“我经常坐在板凳上思考今天要做什么,总得找点什么事情,不干的话就发慌。我从小小的县里跑到北京来,我很珍惜。”

△中央新闻纪录电影制片厂影片《大西南凯歌》画面

儿时对战火的记忆让许祖彦刻骨铭心。但也正是在那动荡不安的岁月里,他对科学好奇的种子,在心中悄悄生了根。

许祖彦回忆,“我还记得《开明少年》这本杂志,它让我了解到飞机的声障和热障是什么意思。还有一本很厚的书,里面有许多鸟类图片,让我知道了达尔文的进化论,明白了‘适者生存’。那时候脑子里,‘长了’很多问题。”

1958年9月,中国科学技术大学成立暨开学典礼隆重举行,许祖彦以优异成绩成为首届学生之一。他至今仍记得时任国务院副总理的聂荣臻在典礼上发表的题为《把红旗插上科学的高峰》的致辞。正是在这里,许祖彦遇到了未来人生的领路人。

“钱临照先生讲力学,吴有训先生讲电磁学。我学激光就是因为1960年美国科学家梅曼发明了红宝石激光器,我就被我的启蒙老师陈春先带进了激光领域。陈春先在物理所就开始研究红宝石激光器,那时候属于科学的前沿。”许祖彦说。

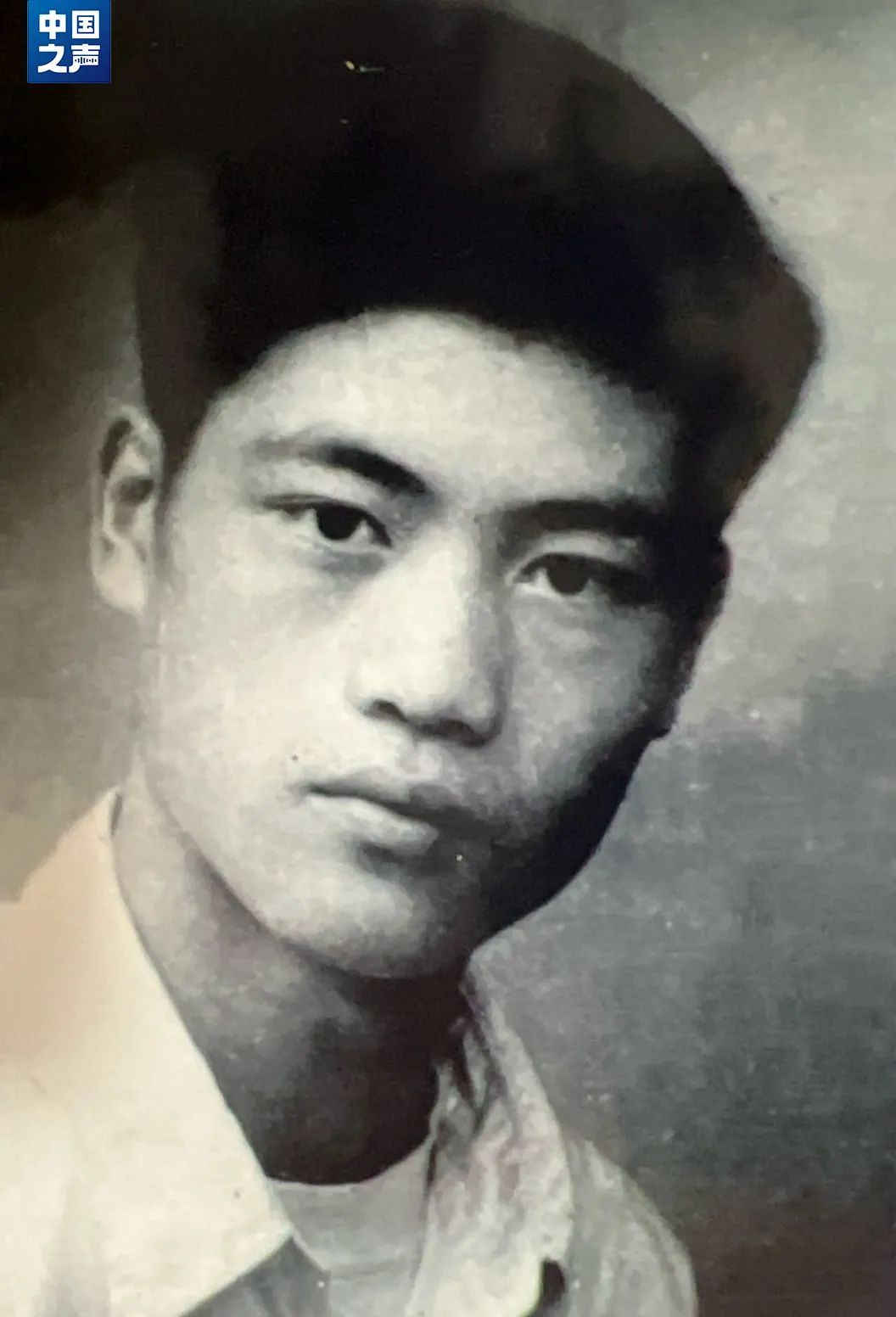

△20世纪60年代,大学时的许祖彦。

探索激光显示技术的实际应用

他研发出世界上第一台“激光电视”

20世纪60年代初,许祖彦毕业后进入中国科学院物理研究所,投身于激光研究。实验室里夏热冬冷,但更艰难的挑战是,面对国外技术封锁和国内物资匮乏,连研究所需的设备都得自力更生解决。

“当时我找不到激光用的电容器,只好用电力电容器,它像人一样高,堆满了实验室。有经验的老师告诉我,如果某一个电容器被击穿引发爆炸的话,比几个手榴弹的热能量还大。”许祖彦回忆道,“我用纸卷了这么长,筷子那么粗,里边拉一根铜线,填上沙子,这就成了保险丝。院子外边有一棵花椒树,瞌睡的时候我就跑出去,摘些花椒叶子和青花椒咬一咬,还清醒一点。”

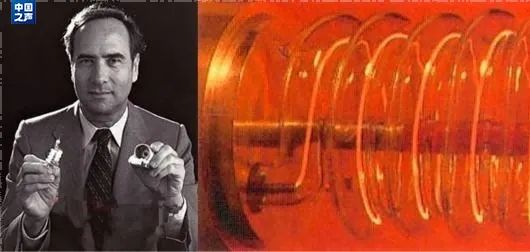

△1960年,美国人梅曼发明世界第一台红宝石激光器。

就这样吃住都在实验室里,困了就咬咬花椒叶子,仅仅一年以后,许祖彦就利用两根1米长的红宝石晶体,产生了3000焦耳的激光脉冲,足以击穿1厘米厚的钢板。之后,他又实现了500兆瓦的巨脉冲输出,用5厘米透镜聚焦电离击穿空气,产生等离子体线。

许祖彦介绍,激光有三大特点,一个是方向性非常好,地球到月球30万公里,从地球照射到月球,光斑只有一公里;第二,它的强度极高,一个脉冲就能击穿一厘米厚的钢板;还有一个就是光谱特别单纯,谱宽很窄。

激光作为20世纪以来,继原子能、计算机、半导体后,人类的又一重大发明,被称为“最快的刀”“最准的尺”和“最亮的光”。许祖彦一直在探索如何将激光技术更好地应用于实际。

“我就在想,激光技术本身该怎么发展,激光该如何应用,最后想出4个支撑方向:支撑科技前沿探索,支撑高新技术产业,支撑国防建设,支撑人民生命健康。要干就干全链条的,而且对国家、对老百姓真有用处。”

△许祖彦院士团队研发的三色激光电视产品样机

从20世纪30年代的黑白显示技术到50年代的彩色显示技术,再到后来的数字显示技术,都是由国外率先实现的。中国人看中国电视的梦想,一直未能实现。许祖彦憋着一口气,“我们要看上自己的激光电视”!

“70年代末,中国科学院长春光机所开过一个研讨会,结论认为激光显示技术上是做不出来的。我就不服气,我觉得我已经考虑得很周全,是应该做得出来的。还有人无端地攻击这项新技术会伤眼睛,毫无道理。”

许祖彦回忆:“开始做出来比柜子还大,但是毕竟做出来了!从可调谐的固体激光做起,把它调到红绿蓝三个波长,再把短波蓝光调掉。”2007年,研究团队成功制造出了世界上第一台激光电视产品样机。

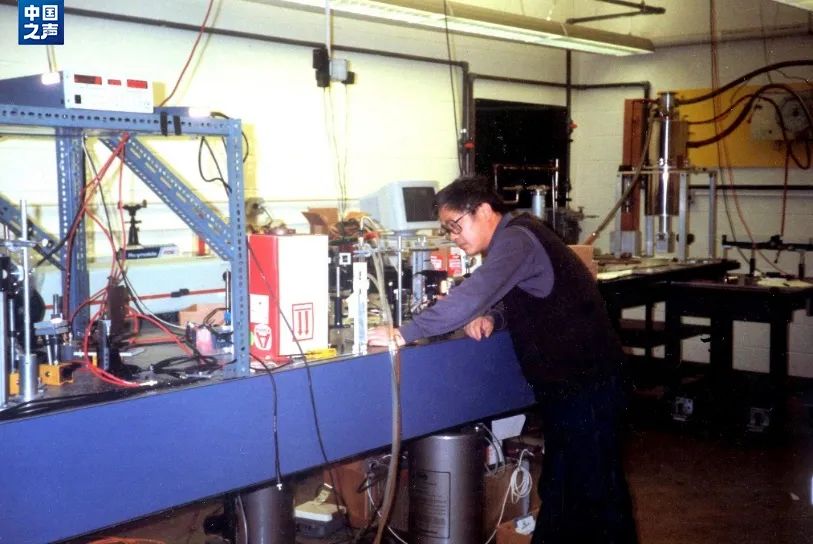

△20世纪80年代末,许祖彦将注意力转向高平均功率固体激光和可调谐固体激光。

根据中国电子技术标准化研究院的报告,激光显示技术具有良好的舒适度,而且可以降低视觉疲劳,没有短波蓝光的伤害。在许祖彦的努力下,我国激光技术迈入国际领先行列,在关键材料、元件和专利等方面已具备自主可控发展产业的条件。

许祖彦回顾自己的职业生涯,在激光技术领域完成了三件事情。一件是强激光;一件是将激光技术应用于高新技术产业,就是激光显示;还有一件是人民生命健康,探索使用激光显示技术去解决远程医疗的世界难题,把远程医疗发展成激光远程医疗。

如今,许祖彦投入大量心血研发的激光电视已经在各大销售平台上市,无论家庭还是影院,激光显示技术都大放异彩。然而,这只是许祖彦科研生涯中的一部分。许祖彦透露,“我们目前正在研究一个尖端课题:利用光速和光频标的时间来定义长度。我们团队有一个国际独到的深紫外技术,现在已被科技部和商务部列入对国外禁运的技术名单中。”

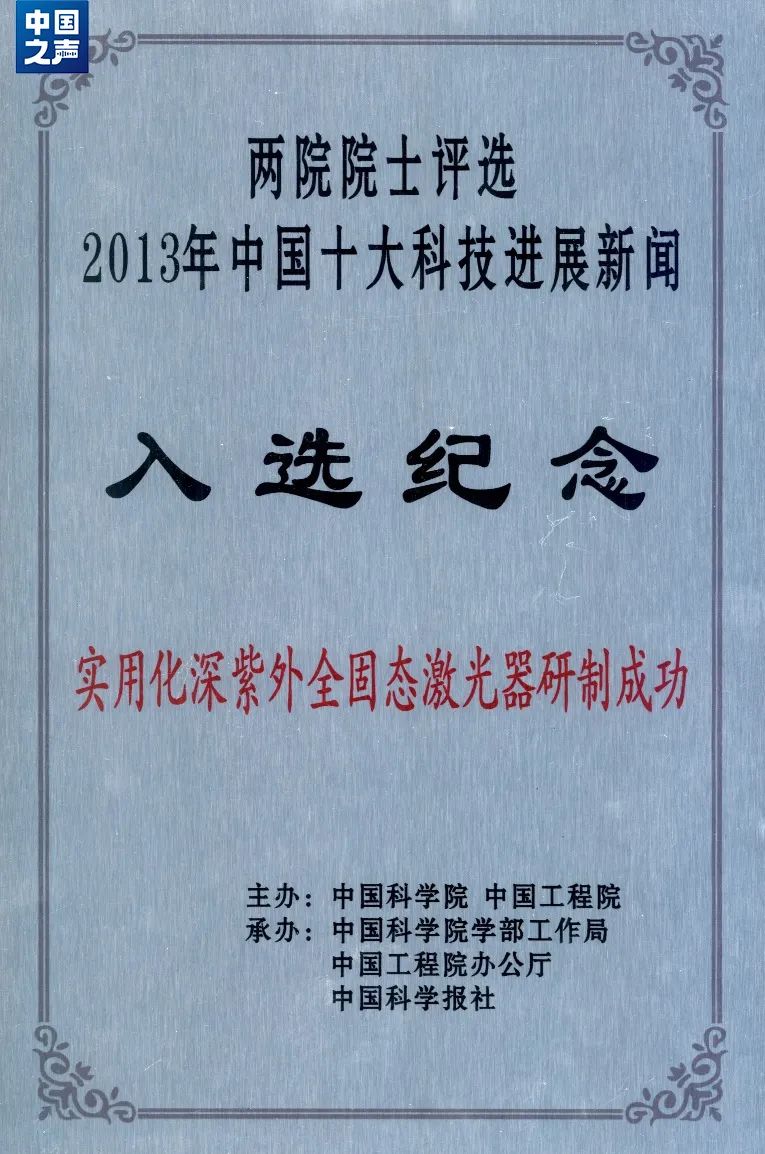

△许祖彦团队研发的深紫外全固态激光器,入选2013年中国十大科技进展新闻。

他寄语中青年科学家

不要变成科研“富二代”

在激光领域,我国自主研发的技术已与国际并肩乃至领衔全球。许祖彦当下最为关注的是高端人才的培养。他希望中青年科学家不要变成科研“富二代”,要争当战略科学家;躺在前人的“功劳簿”上守老本,迟早要被时代所淘汰。

中国科学院理化技术研究所研究员毕勇感慨,作为许祖彦的学生,他从老师身上所看到的,正是对科研无穷无尽的想象力。

毕勇认为,现在的科研条件比几十年前要好得多,科研人员需要多思考一些方向性的工作,比如在激光技术和激光显示技术方面取得关键性的突破,并向健康领域去发展。

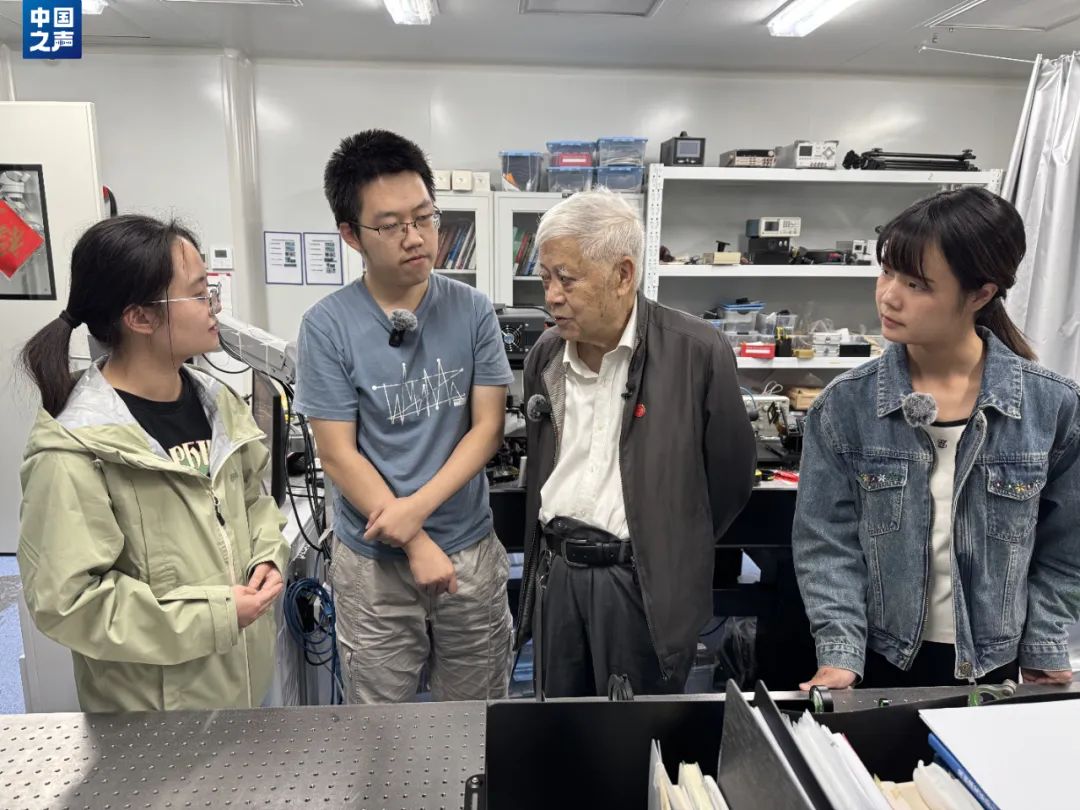

△中国科学院理化技术研究所应用激光实验室,时常出现许老的身影。(图为许院士和博士生团队合影)

从事激光研究60余年,许祖彦当了40多年的研究组组长,从上游的基础研究,到下游的产业化,他全“做了一遍”,同事开玩笑说他是“研究组长之最”。不过许祖彦并不遗憾,他说,如果担任了更高的职务,就无法专注于具体的科研工作,那不是他想要的。

为科研而奔走,许祖彦笑谈自己最缺少的就是时间。就连工作之余,做饭、钓鱼这些爱好,他也能与科研联系在一起。“我喜欢钓鱼,有助于练一练脾气。但经常看一会儿就走神了,想到各种各样的工作。搞科研和做饭看似风马牛不相及,实际上拌萝卜丝儿的时候用的是饱和糖水,天下事都是通的。不能老思考一个问题,要会切换。”

记者手记:

我是记者王泽华,与许院士约见采访的那天,不巧大雨倾盆。但他依然在早高峰,步履蹒跚地准时抵达办公室。他说,自己最喜欢坐硬板凳,因为腰部有支撑;而激光也是一项支撑技术,困难再大也要自己做。他只打有准备之仗,将难题攻克在策划阶段,只要实施,就奔着马到功成。

尽管已经一把年纪,但他笑称不要做科研“吉祥物”,要做战略科学家,做为国有用之事。在采访中让我印象最深的是,许院士多次提到一生奋楫追光,自己只求“半称心”。但我知道,“半称心”不是因为他对待事业的标准打了折扣,而是那份拼尽全力之后的安心,着实来之不易。

举报邮箱:jubao@people.cn

违法和不良信息举报电话:010-65363263

由《环球人物》杂志社有限公司主管、主办

Copyright © 2015-2024 globalpeople.com.cn.

版权所有:环球人物网