最近几年

你都“打卡”了哪些博物馆?

独特的建筑风格、浩如烟海的馆藏、璀璨的历史文化

让不少人直呼“后劲太大”

秉承着“上头不如上心,心动不如行动”的原则

这届年轻人对博物馆“下手”了

↓↓↓

两名女生做唐代妆造

神似博物馆里的“唐仕女俑”

耗时300天

90后姑娘造了座重檐故宫亭

00后“簪郎”复刻凤冠打卡博物馆

保安误认为是馆内展品

UP主自制短剧《逃出大英博物馆》

引发百万网友情感共鸣

......

这些频频冲上话题热榜的“花活儿”

新鲜又让人难忘

他们用创意让更多人看见博物馆里的文物、文化

也让更多人听见这里的声音

01

“唐代陶俑从博物馆跑出来了?”

前些日子,模特长歌、尓玉(均为艺名)身着唐代服饰,复原唐代陶俑造型的视频,引发不少热议。两人嬉戏打闹、一颦一笑间的灵动神态,让网友惊呼“这是唐代陶俑从博物馆跑出来了?”“像!简直太像了!”

尽管视频简短,但背后其实藏着不少“苦功”。长歌说,她们虽然胖,但走路轻盈、不笨重,都是通过大量的训练和舞台经验积累起来的,动作、表情也需张弛有度。同时,由设计师提供的这两套服饰,服装材质是真丝,配饰更是真金白银1:1复刻。

对于走红,长歌有些惊喜,“过去我们的作品在业内小圈子里比较红,这次是走到公众面前,被大众所喜爱,我们感觉很开心,也希望让更多人看到汉服之美。”

02

耗时300天,她造了一座重檐故宫亭

“这是把故宫的亭子搬回来了?”“明明是‘我在家里修故宫’系列,太硬核了”......去年6月,90后姑娘苏清吾(艺名)凭着一则《耗时300天,我造了一座重檐故宫亭》的视频,又火了。

据苏清吾介绍,亭子的榫卯、斗拱、彩画、地仗等部分皆由她独立完成,“要不断看书、请教朋友老师。”之所以选择复刻故宫亭的原因,“一是喜欢故宫的配色和建筑结构,二是想知道自己能做成什么样。”

2021年,苏清吾搭建起了第一座故宫亭,迎来首次“破圈”;2022年,她又建起一座唐风亭;在“造亭”的间歇,她还陆续学习了清代粉彩吸杯、漆盘等的制作技艺。苏清吾希望,未来能把更多“老手艺”带进自己的小院。

03

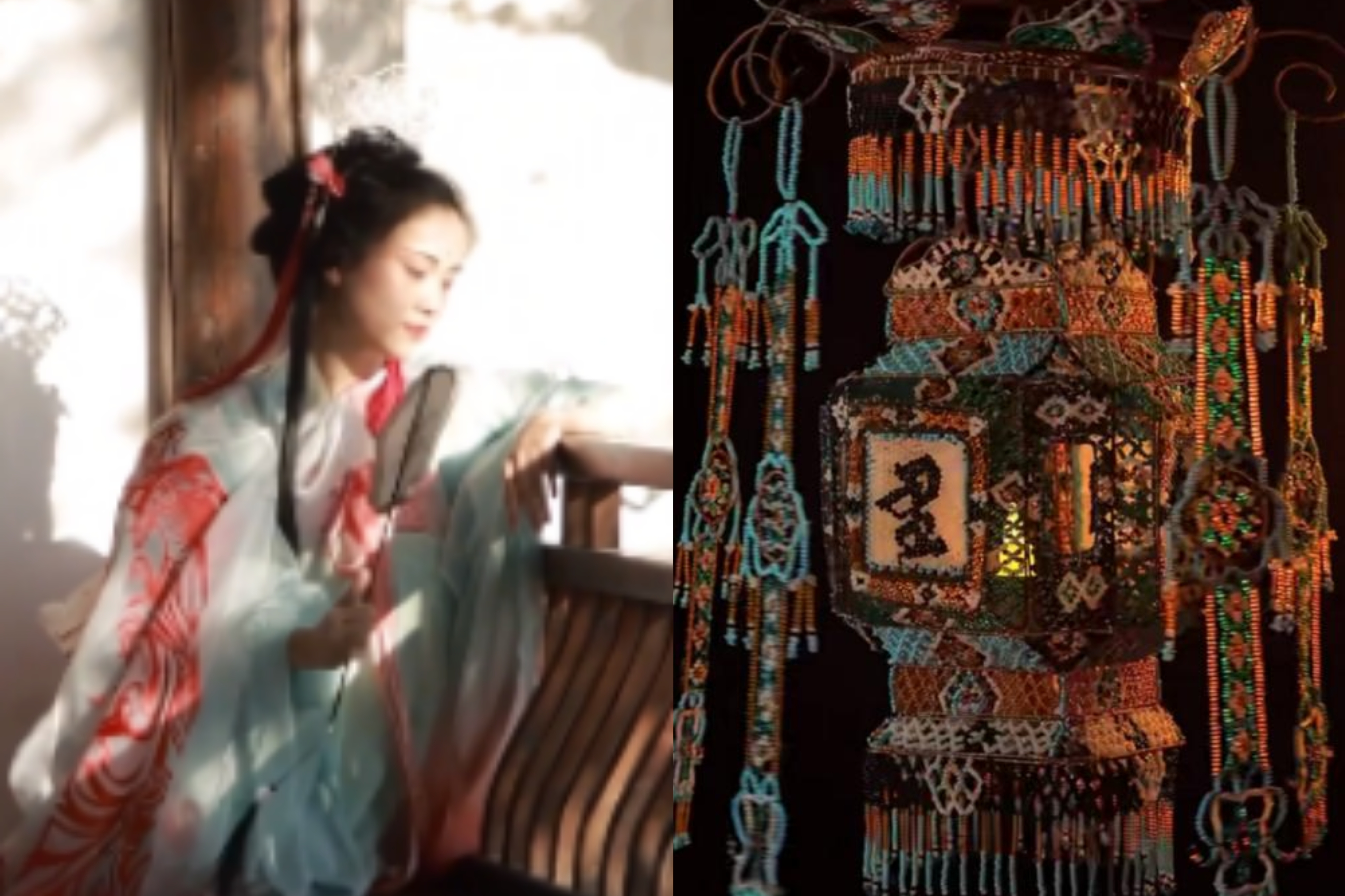

从古画中寻灵感,复原《上元灯彩图》

一秒穿越进明代古画,是种什么样的体验?今年春节,南京秦淮灯会上,由90后设计师朱鸣涛带领团队打造的《上元灯彩图》灯组,令游客直呼“震撼”。

鳌山灯、荷花灯、兔子灯......均在古画中有迹可循,朱鸣涛也感慨是古人的灯彩技艺带给他灵感,“虽然设计过程很辛苦,但古画中的灯被还原出来,这是值得纪念的。”

据朱鸣涛透露,有关复原描绘明代秦淮灯会的传世名画《上元灯彩图》的构思早在几年前就已开始,“复原出《上元灯彩图》实景,可以让每一个去看灯的人,穿越时光,触碰那时‘十里长街市井连’、灯火辉煌的热闹盛况。”

04

00后小伙复刻文物凤冠,和博物馆“撞款”

文物复刻能有多逼真?“保安看了一眼都会怀疑是不是博物馆的冠被偷了。”这段调侃,源自00后小伙黄一多的真实经历。两年前,他将复刻的萧皇后凤冠带去博物馆“打卡”,却被安保误以为“拿了文物”这事,让不少网友至今记忆犹新。

据黄一多讲述,2019年,他去参观故宫时,便惊艳于华美精致的古代头饰、首饰。短短几年,他通过自学,从“小白”进阶到“大佬”级别的“簪郎”,先后复刻了明孝端皇后六龙三凤冠、萧皇后凤冠等多顶文物凤冠,也常制作各种发簪。

黄一多感慨,不管是传统服装还是传统首饰,不能只在博物馆灯光下熠熠生辉,更重要的是将之继承、发扬下去。

05

辞职后,她决定用双手造一座“博物馆”

辞职后,90后姑娘摇铃(艺名)成为一名文物复刻自媒体博主,将博物馆文物、少数民族饰品、非遗文化“搬”到了年轻受众的眼前。

战国袍、卢宅宫灯、壮族云肩、剪纸斗篷......摇铃的作品一次次惊艳了网友,她也希望能在未来用双手造出一座“博物馆”。

在摇铃看来,传统文化本身的魅力,就是匠人已经把审美做到了极致,“我要先去模仿、理解,走过一遍老祖宗走的路,才能有心得去做一些小的创新。”

她也提到,有不少海外IP的观众,在看到这些作品后,会觉得“身处海外时,看到自己(国家、民族)的文化,有种比较厚重(的感觉)和感动的状态。”

06

流落在外的文物,是否也期待回家?

当那些流落在外的文物有了生命和意识,他们是否和我们一样有着回家的期待?去年8月,由博主“煎饼果仔”、“夏天妹妹”主演的短剧《逃出大英博物馆》火爆全网。

从大英博物馆出逃的“玉壶”,遇上身在英国的中国记者,一段“文物归家”的奇旅故事,在中国观众中引发极大共鸣。自2023年初开始创作,到远赴英国拍摄,两位博主耗时半年,才将这部精品短剧奉献给观众。

一封封文物的亲笔“家书”、一句句打动人心的台词,拟人化的表现手法、文物故事的创新表达,让网友不由得感叹:“看到后面,我鸡皮疙瘩都起来了,真的有种震撼人心的感觉。等到英国,我一定要去大英博物馆看一看属于我们自己的文物。”

不只是他们

还有更多年轻人加入到了“整活”的队伍中来

南京女孩8年复原50多套古壁画汉服

博主何雁鸿用非遗技艺复刻花树状金步摇

95后视频博主“才浅”复原三星堆金面具

......

用创新表达让文物“活”与“火”

背后是年轻人们对文化的自信

在这些力量的带动下

越来越多的人爱上文博、历史

“博物馆热”也持续升温

这是中国传统文化与人们的“双向”奔赴

也是让流量之花

开在文化价值深处的生动诠释

(综合自人民日报、北京青年报、扬子晚报、澎湃新闻等)