2017年,作家金宇澄在上海接受记者采访。(潘建东/ 摄)

筹备6年、拍摄3年,《繁花》终于在2023年年末开播。

一开播,便是热门大戏,越播越热,讨论度居高不下。既有剧情、演员、台词、小说改编还原度等常规讨论,也有从剧集延伸出的对时代环境的考究,以及沪语方言、上海建筑和地标、饮食、服饰乃至电视电影语言等的讨论。而且一直延伸到线下,上海文旅热起来了,街头出现许多“考古”《繁花》的人;《繁花》原著热卖,多个电商售罄。

《繁花》剧照。

热闹与喧嚣之外,一个人也被推到台前——《繁花》原著作者金宇澄。

数年前,记者曾采访金宇澄,在那次长达两个多小时的采访中,我们聊《繁花》,聊他当时的新作《回望》,以及人生种种。(原文刊发于《环球人物》2017年第4期(总第343期),本文进行了改编)

采访约在金宇澄的办公室——巨鹿路657号“爱神花园”(上海作家协会所在地)那栋老洋房中。穿过门口的罗马立柱,沿着陈旧的木质楼梯盘旋而上,到三楼走廊已听见说话声。推开一扇旧门,进入了打通两个大房间的《上海文学》编辑部,满眼到处是书和杂志。金宇澄在沙发椅上和摄影师聊天。

“戴眼镜会不会好一些?”摄影师问。

“我不上相,每次都照得很凶。”金宇澄起身,在堆了书籍杂志的办公桌上拿起眼镜,整理一下黑色外套,回到原处坐下,他时而低头看书,时而凝视前方,平静的脸上添了微笑,等看到相机里的照片时,他低语:“好像还是不笑的好”。

距离因为《繁花》成名的阶段,已过去4年了,金宇澄依然不擅长融入喧闹的世俗世界,纷至沓来的采访令他一度陷入苦恼之中。“去年一家媒体找我拍年度封面人物照,各行各业的年轻人酷酷地站在一起,还要做一种雨中打伞效果,意境很美,我最后还是没去,主要是觉得,自己不太喜欢这样的场面。”

“可能年岁大了,适应起来比较慢。”他向记者解释说。

“晓得上海字骨头里的滋味”

一直以来,金宇澄都觉得《繁花》的走红是一场意外,用他的话说“是一场梦”。

2011年5月11日11点42分,金宇澄化名为“独上阁楼”的网民在“弄堂网”(民间研究上海历史、上海风土人情、弄堂文化的网站)发帖,开场是“拜码头先”。紧接着一段颇具文艺范的独白:“独上阁楼,最好是夜里,过去的味道,梁朝伟《阿飞正传》结尾的样子,电灯下面数钞票,数好放进西装内袋,再数一沓,清爽放入口袋,再摸出一副扑克牌细看,再摸出一副来……然后是梳头,三七分头,对镜子细细梳好,全身笔挺,透出骨头里的懒散。最后。关灯。这个片段是最上海的,最阁楼。”

“赞”“活脱脱上海市井”“柳三变的遗韵”……帖子里原汁原味的“上海故事”和堆叠直白的沪语对话,吸引“弄堂人”的围观和追捧。与网友你来我往的互动中,金宇澄沉寂多年的写作热情被激发,一个又一个有趣的故事在他的笔下流出,无意之中写小菜场,写陶陶,欲罢不能。他当时留言说:“一个月下来,阁楼感觉,自家可以脱离北方语言束缚,用上海方言思维,晓得上海字骨头里的滋味。”

那段时间,他逐渐成为一个有规律的写手,每天大清早起身就发一大段新故事,“开无轨电车”(沪语,意如“跑火车”)。从开始每天500字,变为1000字,甚至几千字。在成都出差,也特意每早到网吧更新帖子,当时周围“烟气袅袅,身边有小朋友已困得七歪八倒”。

“是网友的鼓励,给我力量,推动文字一直向前走。”金宇澄说。他渐渐发现,帖子有了长篇的规模。“于是回身仔细做人物表,做结构。当时我一直考虑的并不是小说,而是如何串联,如何写得更可读,不让这些读者失望。”这个过程,他将原本在上海人网站自娱自乐的上海方言,逐渐转为全国读者看得懂的“上海官话”。

5个月后,初稿《繁花》完成,后经修改于2012年9月在《收获》上首发。2013年6月,《繁花》单行本出版。

《繁花》一出世便火了,这年金宇澄已经60岁。

这本35万字的长篇,叙事语言像风,一阵一阵,掀起重重帷幔。一个人物,带出另一个人物,“讲完张三,讲李四,各人以各自的语气、行为、穿戴,划分各自环境,过各自生活”……

“小说的功能,是让你到任何地方都能停留,我的目的,请你到这里看一看,这里有多好,再去那边看看如何?你走来走去,都觉得特别,像在花园里一样。”金宇澄说。

《繁花》里的插图。

满纸市民味,处处好风景

当记者问及《繁花》对他意味着什么时,金宇澄回答:使用改良方言,使用实验的元素,用母语思维写小说。

比如《繁花》小说的开场是这样:沪生经过静安寺菜场,听见有人招呼,沪生一看,是陶陶,前女朋友梅瑞的邻居。沪生说,陶陶卖大闸蟹了。陶陶说,长远不见,进来吃杯茶。沪生说,我有事体。陶陶说,进来嘛,进来看风景。

《繁花》小说开篇。

金宇澄解释说,这种挤在一起使用简单标点的文字,纯属偶得。“也就是两个人一来一往说来说去,形成的一整块文字,那么有意思,过去我怎么就没发现可以这么写?这类行文像中国话本,密集对话不分行的样式,让我有了强烈的兴致。”

《繁花》的故事由沪生、阿宝、小毛3个不同家庭背景的上海少年展开,从上世纪六七十年代的少年一直延续到九十年代的壮年。随着他们的成长,上百个人物的故事徐徐铺展开,有理发店里的银凤、饭局上那些临时陪客、晚班公交车的售票员、弄堂小学的女老师,深夜的洗衣服女人……错综复杂,蔓延生长。

《繁花》剧照。

这些形形色色的人物,几乎从不表现内心,鲜有大篇幅的心理描写,一般都用轻飘飘的一句对话,或一句“不响”(普通话意为不语、不吭声)收场——小毛不响,阿宝不响,沪生不响……上海话“不响”在全书出现了一千多次,让人觉得,似乎那些面对困境的人物唯一能做的反抗,便是意味深长的“不响”。

“中国的经典文字特征,都崇尚简洁、节制、不描写内心,‘五四’以后开始大量出现的西化的新派小说,大量的宣泄情感,但我读到如今,也很难记得一部西方小说那么成功的佳作。”金宇澄说。“通过这些‘不响’,读者可以解读人物的复杂内心。”

让《繁花》回归传统的话本叙事,作者对人物内心不作探讨,只靠他们的对话、情节、行为完成,日常口语,直截了当,有别与西方叙事的特点,是很少见的样式,“现在西式的面包很多,我就做一碗面条。”在金宇澄看来,这种“不语、不吭声”或许是民族性的表现。

《繁花》的经典之一,是小说里各种各样的饭局。在书中,小毛说,“饭局有荤有素,其实是悲的。”——这本书的所有故事,是一个悲的走向。

电视剧《繁花》里热闹的饭局。

陶陶最后爱上了小琴,抛家别子,东躲西藏、私奔同居,结局却是——小琴并不爱他。阿宝和李李算是交了心的,等阿宝动情认真了,李李遁入空门。小毛和春香有了爱情,春香却死于难产。小毛死前,因为是租赁房,必须转进侄子户口,母亲要他签字、银行股票密码也得写出来。完事后母亲跑到外面,抱着电线杆大哭。

“我们的文学写了多少光明的结尾,相濡以沫温情的结尾,重复的大光明、小光明,等于鲁迅讲的,这个孩子将来要做大官、小官。回避死亡,年老衰败的景象,本能是回避的,很少人去想比如老托尔斯泰最后是死在一个小火车站,怎么来解释?”

金宇澄承认自己是一个悲观主义者,在他看来,文学上“从黑暗里发现光明”只是一层面纱,而拨开所谓的温柔的、光明的、麻醉的东西,死亡非常残酷。

到传统中寻找力量

父母是知识分子,在金宇澄少年时代,家中有很多藏书。他较早接触的文学启蒙作品是初版《鲁迅全集》,也是至今对他最有影响的书。

“当时是赤地千里,这一整套的文本丰富性是非常突出的,包含了小说、散文、理论,我一直记得第19卷《竖琴》的译文短篇集,记得其中《果树园》抒发的诗意气质,是直到今天也难以忘怀的。”金宇澄说。

1969年,他和哥哥去东北下乡,种玉米、大豆,做泥瓦匠……在那段时间一直和上海一位朋友通信,探讨文学。当年7月的下乡中途,发生了一件让他终生难忘的事:

就在他的车窗下,一位16岁的上海女知青跌落到月台下,当场被车轮压掉一条腿,她立刻被送回了上海,成了个独腿女人,据说被安排在南市一个煤球店里上班,“下乡的同伴们得知后的第一个反应,却是一种羡慕,因为,她终于回到上海,不再下乡了”。

四十多年之后,他将这段经历写进了《繁花》中。

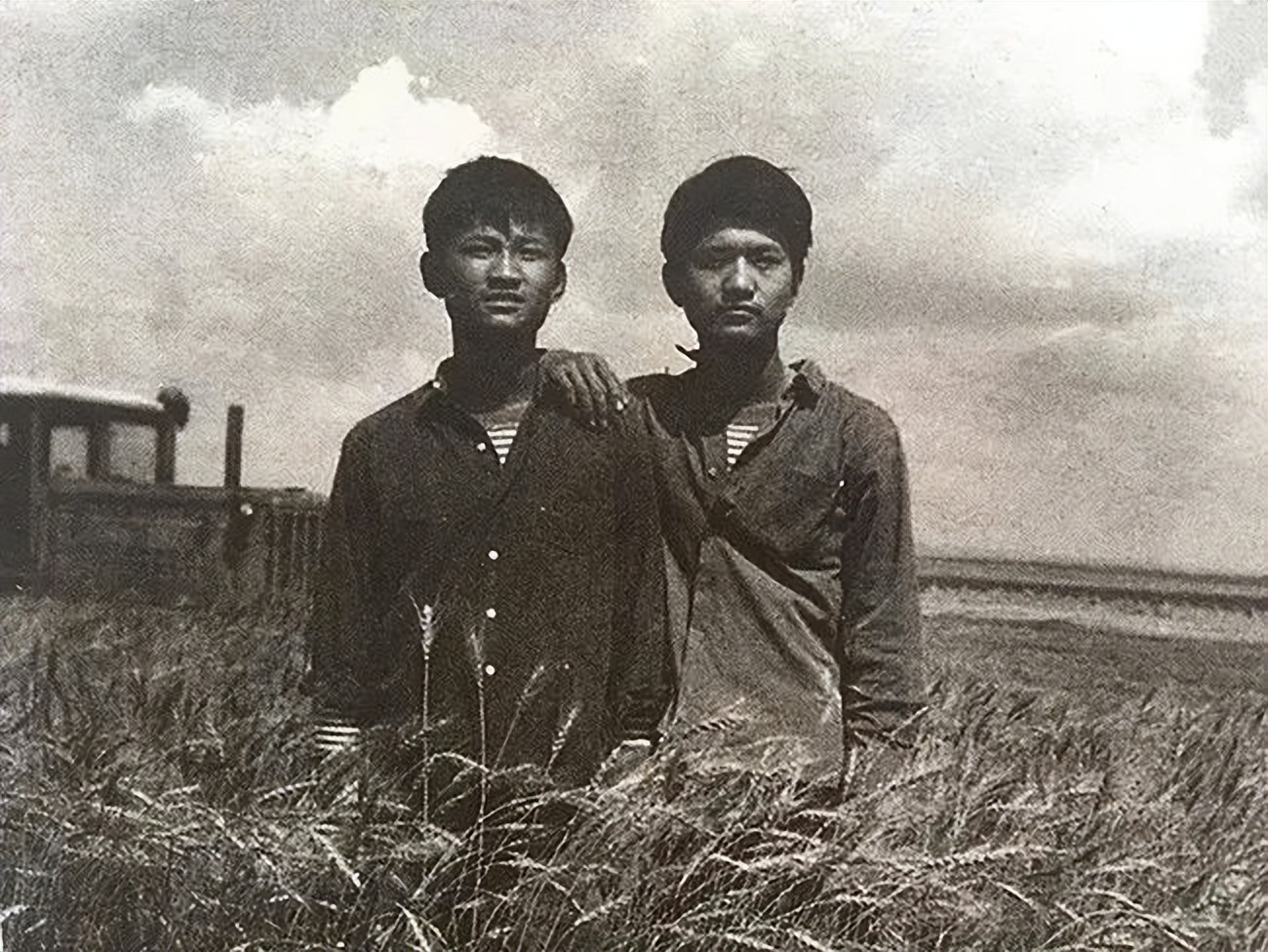

知青时代的金宇澄与哥哥。

去东北7年,金宇澄回到了上海,在一家钟表零件厂上班,后调如沪西工人文化宫,整个八十年代是他的文学创作期,先后在《萌芽》发表《失去的河流》《方岛》等一系列获奖小说。1986年,《上海文学》杂志以作家协会“首届青创班专辑”的形式,发表了《风中鸟》。

那是一种难以想象的画面:东北农场的规矩,有人即将病亡,医生就请木匠做棺材。小说写到木匠连夜完成了棺材,病人却苏醒过来,因此棺材就搁置在露天,让知青们坐着打扑克、聊天,以后还在里面养了小鸭……这口棺材经过风吹雨打,逐渐变为一种很丑陋的存在。因为按照规矩,农场里只要是谁死了仍然得用它。小说结尾,两个病重的老人长久弥留,难以死去,“我”和医生都觉得不可思议。

“人们恐惧什么,这个过程,究竟是在逃避死亡,还是逃避死亡的附属物。”回忆起当年的小说,金宇澄如是说。

1988年,《风中鸟》获得《上海文学》短篇小说奖,也是这一年,金宇澄调入作协,成为《上海文学》小说编辑,每周一三五上班,直到如今。“我的工作就是看小说稿”。记得刚进编辑部,老主编周介人让他编个稿子,结果被他改成了大花脸。“周老师很吃惊,他没见过能这样改的人。”金宇澄说。

多年文学编辑的经历,金宇澄觉得对当下的写作基本面貌更有了解,“关于小说的探索和实验,80年代有很多自觉尝试,从90年代起,大概是影视剧兴起,吸引作者更注意故事的完整性,因此小说叙事的同质化现象,是相当明显的。”

《繁花》走了相反的路径,包括整体上使用方言改良,甚至动用“鸳鸯蝴蝶派”的老词,比如“低鬟一笑、明眸善睐”;人物如果讲北方话,即注明某某人讲北方话;书中夹杂繁体字,人物提到的旧书或旧句子,就出现繁体字,尽一切可能,显示文本的异质特征。

“假如一旦无力,要到传统中寻找力量。”金宇澄常把这句话挂在嘴边。“好比一个街区,崭新建筑群中保存了一间旧房,这个地点立刻就有了特征,标识非常明显。若全是新房,你肯定觉得这里和其他地方没什么两样,缺失了一种个性特征,缺乏了灵魂性的记忆坐标。”

他说,我们该回头多看看,多用一用祖辈留下来的东西。

《繁花》之后,金宇澄就将目光投向过往,完成一部非虚构作品《回望》。他有如走进时光深处,眺望父母辈如何应对属于他们的时代,经历血与牺牲,接受错综复杂的境遇和历史使命,在困厄中挣扎,最终归于平静。而所谓的“回望”,用他自己的话来说,“是为脆弱的记忆留存样本。”

“如果有一天可以穿越回父亲的时代,您会做什么?”

当记者抛出这个问题时,金宇澄不假思索地回答:“想和父亲在苏州‘得月楼’吃饭。‘得月楼’在那个年代名震苏沪,我们父子没能在‘得月楼’吃过饭,是我的遗憾,在我想象中,那是一个很美好的场景,我知道他会喜欢的。”

举报邮箱:jubao@people.cn

违法和不良信息举报电话:010-65363263

由《环球人物》杂志社有限公司主管、主办

Copyright © 2015-2024 globalpeople.com.cn.

版权所有:环球人物网