景观、线条、色彩冲撞,对强迫症友好的构图中,又蕴含着诸多活泼可爱的小元素。这是人民文娱记者看到蒋正杨最新的一组画作时,直观的又复杂的感受。

青年画家蒋正杨的画作,一直充斥着这种冲突感,从她几年前的作品集《记忆深处的乡愁》,到去年她创作的组画“《启航新征程,潮涌新片区》——上海临港新片区建设纪实”,从画风到主题,她一直在求新、求变,但是来自她内心中的精神内核却是不变的。

· 家园·夏日苗寨 36cm×51cm /纸本水彩/ 2018 年。

“如果是跳着看这些作品的话,可能会感觉变化很明显,但是如果连续看,还是可以看到一些统一性。”蒋正杨在人民文娱的采访中说道。

蒋正杨的经历,也充满着这种多元化,她有湖南人的爽辣,也有上海带给她的精致。她喜欢景观,喜欢到处旅行、写生,她也喜欢建筑的线条、结构,喜欢秩序的美。

《启航 新征程,潮涌新片区》系列中的作品《建设交响》,75cmX100cm,纸本水彩。

蒋正杨不想固定自己的画风和创作方式,她的灵感也总是源源不断,每过一段时间,就会有一些新奇的想法,画作的观感也会随之变化。有人问,她会不会有画不下去、灵感枯竭的时候?她说:“好像从来没有这种感受,如果你给我时间和机会,我可以一直画,但画着画着又会有新的灵感,就会有新的变化。”

成为职业画家

中学时期的蒋正杨开始学习绘画,虽然大学时她进入同济大学建筑与城市规划学院艺术设计专业进行学习,但是绘画一直作为生活中的一条“暗线”,从未缺席。

2014年研究生毕业后,蒋正杨进入一家世界500强的房地产公司从事设计管理工作,那时候的她抱着一种体验职场生活的心态。而工作将近三年后,那颗热爱绘画的种子,却又在心里蠢蠢欲动。

设计工作与绘画有所不同,更多的是针对于一个很具体的项目,来进行效果图和施工图的创作,而蒋正杨自己个人的绘画创作更多的是一些风景、自然的写生。

相比之下,设计工作更偏向于“命题作文”,绘画创作更具有个人表达的空间,“实践过一段时间以后,觉得自己还是更喜欢艺术创作这件事情,所以后来就开始全职地来做。”蒋正杨说道。

但关于设计的学习经历和创作经历,对蒋正杨也会经常带来一些启发和灵感,似乎设计和绘画能够互相补充,在蒋正杨的画作中得到更丰富的融合、统一,形成她自己的独特风格。

蒋正杨最先接触的绘画形式是“水彩”,而她最先被关注到的很多作品也都是水彩画作,因此她大多数时候被定义为“水彩画家”。有人说,水彩画是透明、轻快、独具魅力的画种,同时也是一个桀骜不驯、难以驾驭的画种。而蒋正杨在几年时间内,把水彩画画出了风格,画出了韵味。

但她不希望自己拘泥于这种形式当中,“这不是我自己的一个很主观的选择,是各种机缘巧合之下形成的,这两年我也慢慢开始会用一些其它的材料或者形式进行创作,比如丙烯颜料等等,丰富我自己的画作。”蒋正杨说。

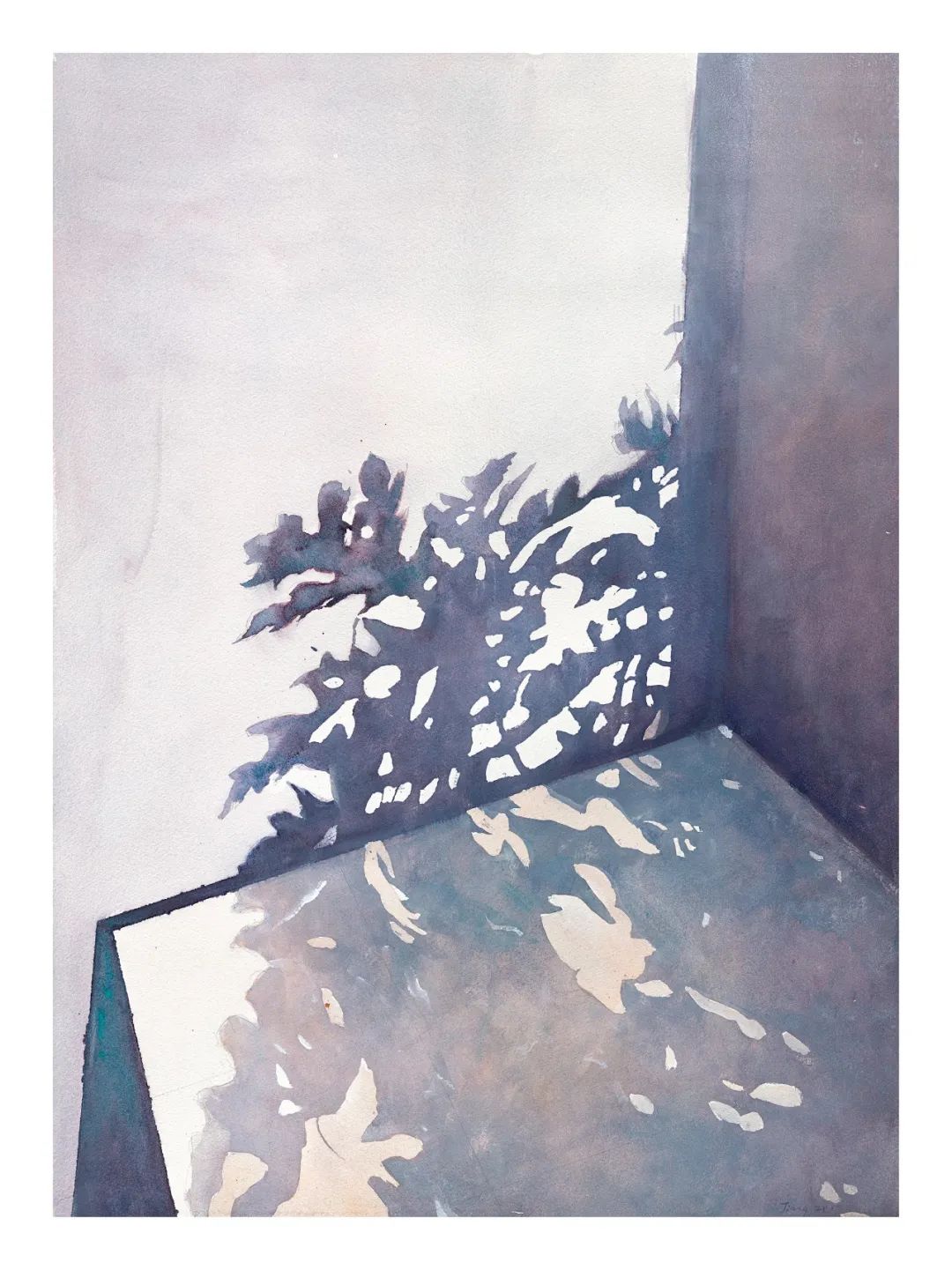

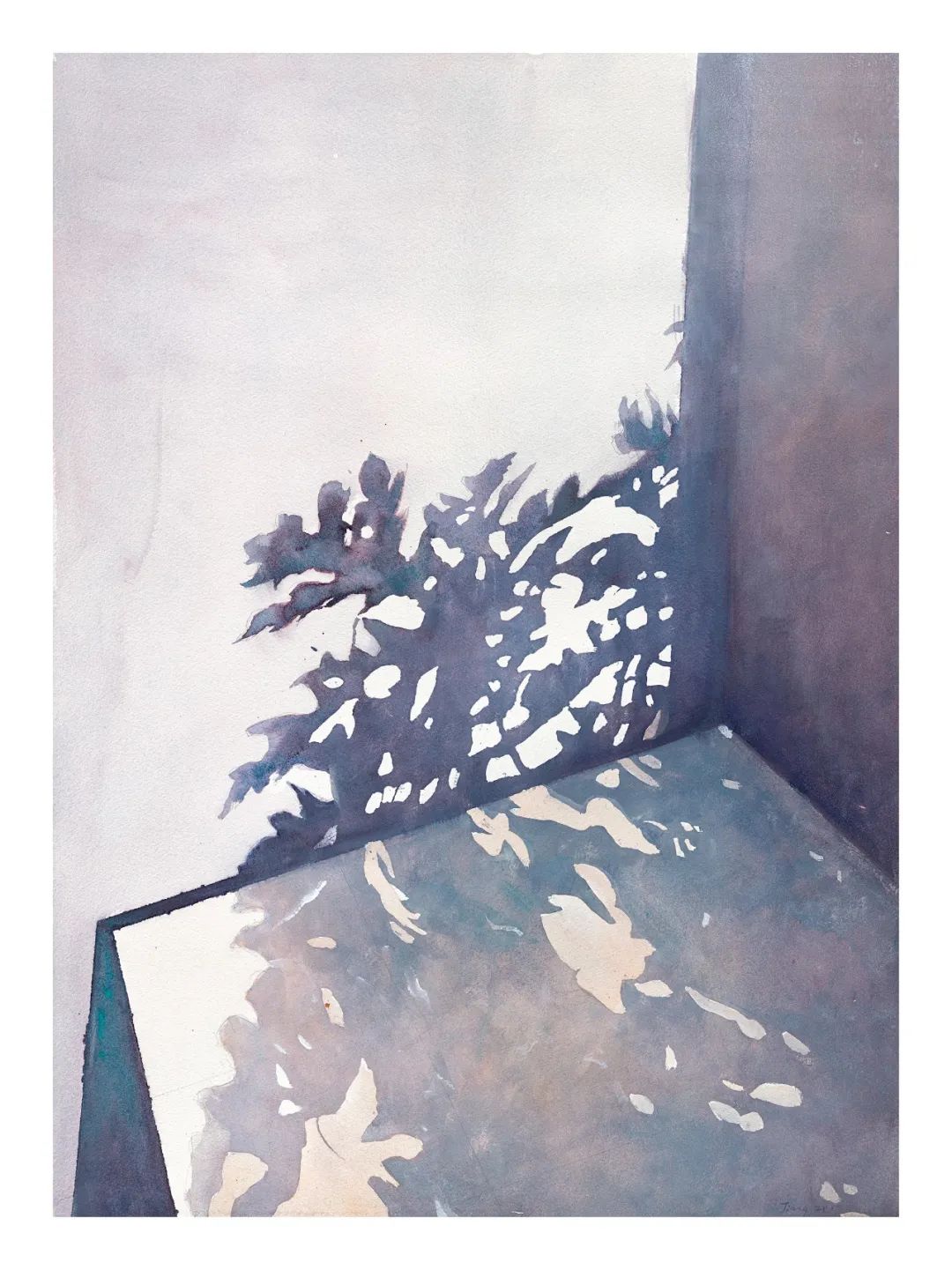

· 阴影里事物的次序被阳光调动,56*76 cm,水性材料。

· 阴影里事物的次序被阳光调动,56*76 cm,水性材料。

时刻变化着,时刻流动着,总是想把各种各样新鲜的想法和形式融入到自己的作品当中,这正是蒋正杨会决心专职做画家的原因所在,她喜欢这些新鲜的表达。

城市、作品与冲突感

蒋正杨是一位湖南姑娘,从小生活在长沙,而她大学后的工作和生活都在上海,后来她在意大利、荷兰等欧洲地区都有过游学、旅居经历。如果说每个城市都会给这个城市的人以精神的滋养,那么蒋正杨接收到的滋养是更加多元、多面,甚至具有冲突感的。这些影响也都体现在她的创作中。

2019年新年前夕,蒋正杨的主题展览 “记忆深处的乡愁——蒋正杨水彩画展”在湖南师范大学学府美术馆开幕。蒋正杨用“乡愁”这个经典主题,通过创作,也重新对自己和故乡的关系有了一些新的梳理和感悟。

在“记忆深处的乡愁”搜集灵感的阶段,蒋正杨重新去到了小时候曾经去过的地方,比如湘西,也去到了一些原始的未开发的地方写生。这个过程中,她产生很多对家乡全新的感受,创作出她内心中独有的“乡愁”。

“其实我觉得它更像是一个现代人的乡愁,那种很模糊的,有一点忧郁的感觉,你想回去,但可能没有办法回去的感受,并不是一个很具体的视觉形象。”蒋正杨这样形容“记忆深处的乡愁”这组画作。

而上海这个城市,对于蒋正杨也是一片很重要的创作土壤,她在这里度过大学和研究生生活,也在这里工作、创作。回忆起当初刚来到上海的时候,蒋正杨说:“会有一种突然打开的感觉,在这里吸收到更多的东西,也有更多的一些感官上和视觉上的刺激。”

蒋正杨在2022年发表的一组创作“水彩粉画《启航新征程,潮涌新片区》——上海临港新片区建设纪实” ,灵感来源就是上海的临港新区。

当时,蒋正杨在中央美术学院(中法)艺术与设计管理学院教授设计方面的课程,学院的位置就在上海临港新区。蒋正杨每次在去上课的路上,看到热火朝天的建设场面,都会特别有感触。她觉得工地现场有一种很特别的美感,“并不是像大家所想象的那种很灰、很脏,它其实有很多这种序列的美、结构的美在里面,房子建好之后,你是看不到这些内容的,在建造的过程中,你反而会看到它独特的美感和诗意。”

· 《潮头新港》75cmX100cm 纸本水彩。

蒋正杨读研的时候,还曾去往意大利都灵学习,那时候她有一种看到了世界的感觉。而去年,蒋正杨前往荷兰旅居了一段时间,这是她时隔十年左右再次回到欧洲,又有了很多不同的感受。她觉得在这样的“世界”视角中,外界的冲击力已经不像十年前那么容易冲撞自己的内心,她反而在这种异国的环境中更清楚地看到自己,更清楚地知道自己想要追求的东西。

不同城市的韵味,给了蒋正杨不同阶段创作的滋养,而在这些城市分别生活的经历和记忆,也扎根到她的精神深处,形成她个人的独特气质和作品的独有风格。

绘画是一种高“交互感”的艺术

画家汲取灵感的方式各不相同,有些人对文字敏感,有些人从音乐中获得通感,而蒋正杨更容易被视觉的东西打动。

“我有时候刷社交媒体,也主要去看那些有图像类的呈现的东西,包括看电影,我也会被某一个画面打动,我就会暂停下来,剪出来这个画面。”蒋正杨说。

蒋正杨很喜欢去各个地方写生,那种深入到景观中的最直观的视觉冲击,会使她产生更强烈地创作欲望。每次她都带着她的一个写生小本子,随时看到什么,就会记录下来。

有一次,蒋正杨在托斯卡纳地区的一个小城,看到一群年轻人在很古老的泉水边唱着当地的歌曲,那个画面让她非常地感动,这种记忆也会一直储存在她的“灵感库”中。

蒋正杨认为,这种现场写生记录的方式,与摄影还有所不同,因为摄影是一瞬间的事情,也许只需要一分钟,“但是如果你要把它画下来,其实你会跟对象不停地有视觉上的交流,你要不停地去观察他,肯定理解得也会更深入一些了。”这会使蒋正杨与那些风景里的人和事,产生更强烈的交互感和现场感,因此在她的“灵感库”中也会保存得更鲜活。

蒋正杨喜欢去各地看不同的画展,尤其是一些年轻的、先锋的艺术家的作品。当然那些世界级大家的作品,她也看过很多,比如梵高的展览。她还喜欢看中国传统的画作,比如宋画,“我看到过有一些在很早的年代里就画得很抽象的东西,反而可以给现代的创作者提供一些借鉴和学习的地方。”

蒋正杨的所见、所想,每一次出行与见闻,大大小小的写生画作,都会融入到她的创作心境中,这种心境是流动的,正如艺术本身也是流动的,“过往的生活经历塑造成画面的呈现,我大概知道我是怎么一步一步变化过来的,每一次都往前走了一步,也许看上去可能有点不一样,实际上它们都还是在我整个的创作脉络之中。”

人物简介:蒋正杨,1988年生于湖南长沙,现居上海。本硕毕业于同济大学艺术设计专业,后留学意大利,获硕士学位。现为中央美术学院(中法)艺术与设计管理学院课程教师、上海市美术家协会会员、上海市青年文学艺术联合会会员、湖南省青年美术家协会理事,湖南省水彩画学会理事、湖南省画院创作研究部(青年画院)画家,在深圳美术馆、同济大学、湖南大学等举办个人展览。获国家艺术基金青年创作人才资助项目、中国文联青年文艺创作扶持计划项目,出版个人作品集《记忆深处的乡愁》。

· 阴影里事物的次序被阳光调动,56*76 cm,水性材料。

· 阴影里事物的次序被阳光调动,56*76 cm,水性材料。