2019年11月,南京,老旧的宿舍楼门前挂着一个风铃,随风叮当作响。这是百岁老人杨苡的家。上世纪50年代,她翻译了艾米丽·勃朗特的《呼啸山庄》。

纪录电影《九零后》的导演徐蓓觉得,这是位很有“日漫风”的老太太。沙发背上是各种玩偶,柜子里,猫头鹰们瞪着圆圆的眼睛排成一队。

镜头前,杨苡讲起了自己的“少女心怀”:从8岁到18岁,最欣赏的男人是哥哥杨宪益,“绝对崇拜,谁也不能和我哥哥比”;另一个就是巴金的二哥李尧林,“那是我的暗恋”。

拍摄那天,杨苡拿着一个小播放器听歌,“One Day When We Were Young(当我们年轻时)”,1938年美国电影《翠堤春晓》的插曲。那一刻,徐蓓决定,这就是片子的英文名字。

这是一部西南联大学子的生命史,16位“演出者”平均年龄96岁。这也是徐蓓自2018年的纪录片《西南联大》后,再次讲述这座抗战烽火中的传奇大学。

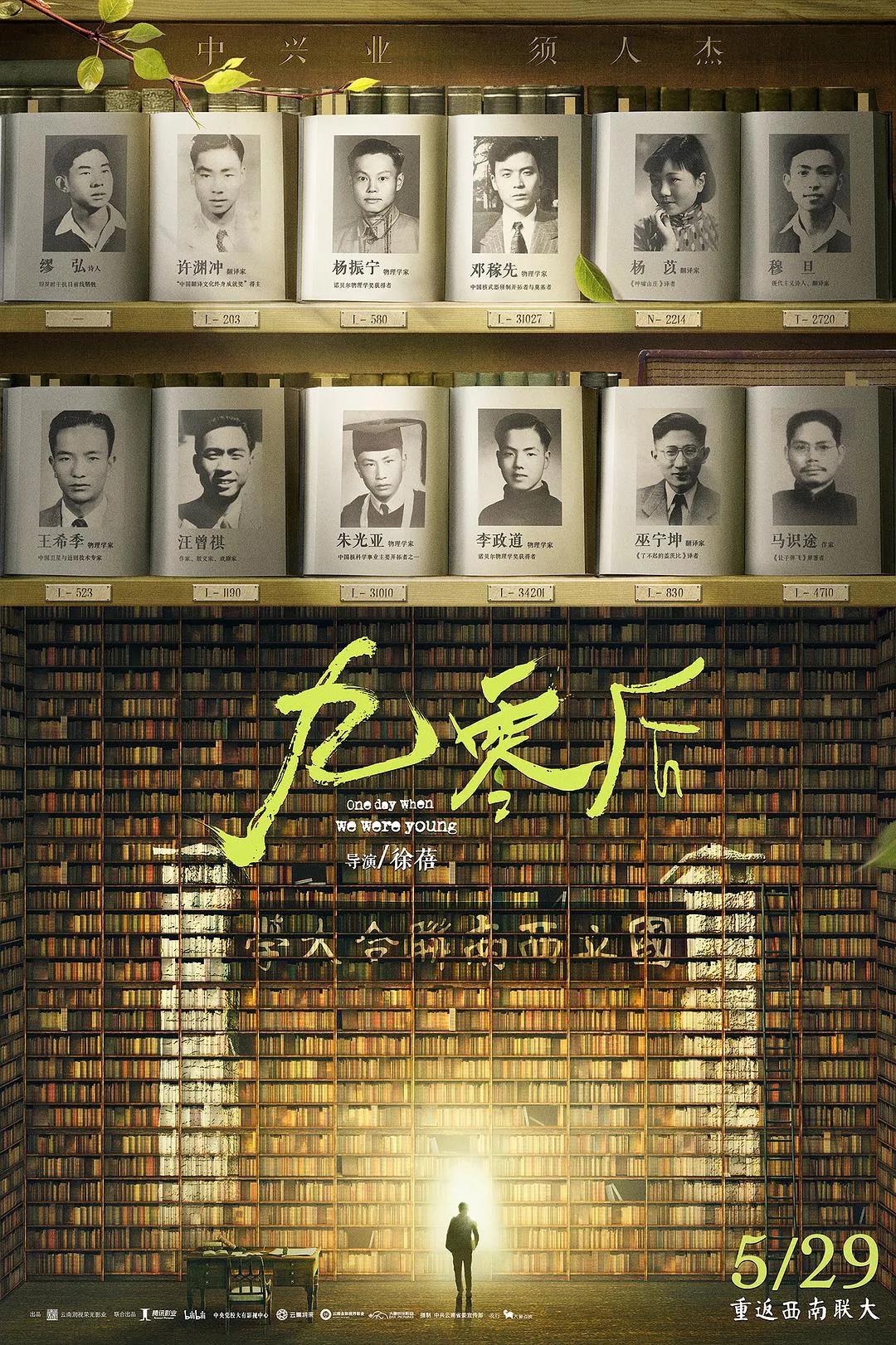

· 《九零后》海报。

01 “人类衰老后最美的样子”

1937年7月,天津人杨苡中学毕业,保送南开大学。书房里还有她当年的毕业照,18岁的少女,婴儿肥的圆脸,刘海覆额。他们拍完照第二天,日军占领北平城。接着,南开大学遭遇连续轰炸,2/3校舍毁于一旦。北大、清华、南开三校组成临时大学,决定迁往长沙。1938年初,学校再迁昆明,改称国立西南联合大学。

杨苡决定去昆明。从上海到广州,经过香港到海防,再坐上4天的火车。少年们群情激昂:“到了中国边界,我们就站起来唱‘起来,不愿做奴隶的人们’,唱《松花江上》,唱《大刀向鬼子们的头上砍去》。”

杨苡进入联大外文系,学号N2214——T代表清华,P代表北大,N代表南开,L则是新考入的“联大人”。

自1938年5月4日至1946年7月31日,西南联大办学八载,弦歌不辍。“教授天团”——朱自清、沈从文、闻一多、陈寅恪、钱穆、金岳霖、冯友兰、华罗庚、费孝通、陈岱孙、吴大猷等人——漂泊西南,吃“八宝饭”、跑警报,一边养猪养马、刻印章、做肥皂、上街摆摊,一边写出不朽的学术著作。杨振宁、李政道、邓稼先、汪曾祺、杨苡、穆旦、许渊冲等从这里走出,成为中国的明日之星。

2016年,受云南省委宣传部的委托,徐蓓着手拍纪录片《西南联大》。她看了几十本书,从易社强的《战争与革命中的西南联大》到各种学生回忆录,从梅贻琦、郑天挺的日记,汪曾祺的散文,到蒋梦麟的传记;张伯苓的文选10本,她都翻过一遍。

采访历时两年多,徐蓓至今记得与每个人相见的情景。

2017年5月,美国马里兰州。上午10点,她和团队走进巫宁坤的公寓。这位《了不起的盖茨比》的译者,那一年97岁,因为太激动,看错了时间,凌晨2点就醒来坐着等。夫人说他这几天总做梦,梦中喊着“大西门外,大西门外!”——昆明的大西门外,是当年西南联大的宿舍所在地。

离巫宁坤住处1小时的车程,是刘缘子的家。他们曾是联大外文系的同学。这位翻译过《人类的故事》的老人,已是99岁高龄。为了今天,早挑好了衣服,一件深绿色衬衣,上面绣满花朵。采访快开始了,她朝女儿看了一眼,女儿心领神会,拿来一支口红。

2017年6月,北大燕园。96岁的许渊冲声若洪钟地历数心中的联大top3:“文科是我,理科的杨振宁获得了诺贝尔奖,工科的王希季是第一个让人造卫星上天的中国人。”他也大大方方地交代自己的恋爱史,日记里记录了不少和女同学的故事。“杨振宁也笑我,说我净找女同学了,所以功课就不那么突出。”

2019年,云南省委宣传部再次请徐蓓创作纪录电影《九零后》。她本打算再采访先生们一回,可重新联系的时候,有人已离开人世,有人住在医院里。

再次采访到的,一个是杨苡,一个是许渊冲。前者变化不大,后者的面相却有奇怪的走向,“人是苍老了,但又像小孩子,没了棱角,长圆了”。徐蓓翻许渊冲的影集找老照片,他把在联大喜欢过的女孩一一指给她看。他也依旧充满孩子气的胜负欲,说逝去的巫宁坤,“英文很好,但法文就不行了,才考70多,我大三才开始学法文,一考就是99。”

一位观众在豆瓣留言,说他们“几乎是人类衰老后最美的样子了”。

02 一群pure的人

在成为“大师”前,他们本就是一群毛头少年。

会抱怨学校的条件。教室是铁板房,干打垒的墙,木格的方窗子,上头没有玻璃,糊的是竹纸;一个椅子拐出一个羊腿把,用来放书记笔记,“比我中学差远了”;学生宿舍是茅草房,20张双人床,一屋40人。最可怕的是臭虫,“最初咬得睡不着觉,浑身都痒”,后来渐渐习惯,拿个玻璃瓶子,逮着臭虫就放进去,“反正你咬你的,我睡我的,处于‘和平共处’状态”。

会得意于抢饭的技巧。“第一碗不要盛太满,一定要盛半碗,这样吃完了才有机会去盛第二碗。”

会吐槽“名师天团”的水平。许渊冲说:“这是世界上最伟大的国文课。”杨振宁“打脸”:“有点乱,不系统化。”巫宁坤更直言不讳:“课堂上学不到什么东西,还是课下和老师同学沟通更有意思。”

然而这里又并非桃花源、象牙塔。抗战烽火激起了书生意气,从长沙转移至昆明,244名学生、11名教师组成“湘黔滇步行团”,长途跋涉68天,一路上常借宿农家茅舍,与猪牛同屋,雨雪交加时以油布蔽雨。

在艰苦而浪漫的“长征”中,有人记日记、写散文,有人作诗、绘画,有人搜集民歌、采集标本。

2019年,徐蓓见到了步行团极少数健在者、101岁的北京理工大学教授吴大昌。当年,他曾荣获“步行矫健奖”,如今仍坚持每天在操场上走三圈。摄像机拍下他悠然散步、伸臂垫脚做拉伸的画面,“看上去只有80多岁”。

大批学子投笔从戎,穆旦参加了入缅远征军,在蚂蟥、痢疾肆虐的热带雨林死里逃生;许渊冲进了飞虎队,负责将军事情报译成英文,送给陈纳德大队长。外文系的学生缪弘,作为“汉奸”的儿子毅然从军。“我们一块儿考上译员训练班,当翻译官,训练伞兵部队。”2017年,94岁的罗振诜对徐蓓说。

1945年7月31日,广西丹竹机场,罗振诜和缪弘写好了遗嘱。日军打得疯狂,罗振诜听到伤兵们描述一个翻译官的阵亡:“进攻时,同组的美国兵怕死,退下去了。作为翻译官,他也可以跟着撤退,但他没有临阵脱逃,而是和战士们一起冲锋,被敌人的狙击手击中要害。”那个翻译官就是缪弘,牺牲时,才19岁。11天后,日本宣布无条件投降。热爱写诗的缪弘,留下遗诗《赶快》:“宁愿闭起双目,以免再看见人间的不平;宁愿堵住两耳,以免再听到壮烈的声音。”

同样爱诗歌的还有杨振宁和邓稼先。在西南联大校舍东墙根的树旁,他们常一起念古诗,一个拿着书看,另一个在背,就像两个亲兄弟。1950年,拿到博士学位的第九天,邓稼先登上了“威尔逊总统号”轮船归国,前往戈壁荒漠,开始了研究原子弹的艰难岁月;1957年,杨振宁、李政道摘得诺贝尔物理学奖后,各自写信给恩师吴大猷——那个曾在昆明菜市场捡牛骨头、拾菜叶给妻子熬汤

举报邮箱:jubao@people.cn

违法和不良信息举报电话:010-65363263

由《环球人物》杂志社有限公司主管、主办

Copyright © 2015-2024 globalpeople.com.cn.

版权所有:环球人物网