百家笔会

进入农历二月,东风渐暖,百花渐开,万物复苏,春天的气息早已扑面而来,又到了放风筝的美好时节。我国是风筝的故乡,已有两千多年的历史,古时风筝,北方叫“鸢”,南方则称“鹞”,是我国最古老的传统工艺之一。“儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢”,是大家耳熟能详的关于风筝的古诗词,放风筝现已成为一项老少皆宜的体育娱乐活动。它既牵动着我们的视线,也维系着我们对美好快乐幸福生活的向往和憧憬。

在鲁迅先生的笔下,发芽的杨柳、吐蕾的山桃和天上的风筝相照应,打成一片春日的祥和。其实,在古诗词里,美丽、飘逸的风筝,也让人们在春天里无限仰望满是风筝的蓝色天空……

唐·高骈《风筝》:“夜静弦声响碧空,宫商信任往来风。依稀似曲才堪听,又被移将别调中。”夜幕四合,万籁俱寂,忽闻风筝弦音响起,于碧空中悠悠飘扬。倾听风筝哨声恍惚好像成了断续的曲调,勉强能一听了,但是风筝偏不如人意,又跟随着时缓时急的晚风变幻了曲调。

宋·贺铸《局中归》:“晚凉退食无馀事,坐与儿曹挽纸鸢。”心烧成灰不会这样,所以,园笑另外十三年。晚凉后食用没有其他事情,坐下来和孩子们拉着风筝。

宋·陆游《题斋壁四首其四》:“出从父老观秧马,归伴儿童放纸鸢。”老人虽不一定牵线放飞,却分享到儿孙的快乐。

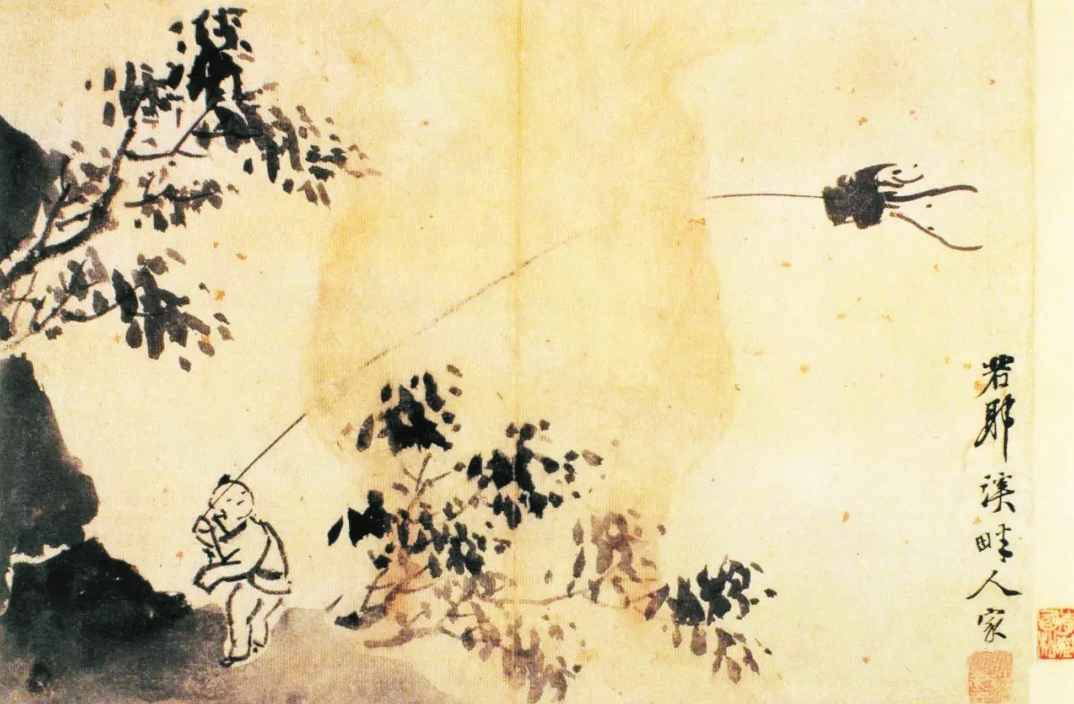

明·徐渭《风鸢图》:“柳条搓线絮搓绵,搓够千寻放纸鸢。消得春风多少力,带将儿女上青天。”明媚的春天,阳光笑呵呵的,喜鹊、黄鹂、布谷等各色鸟儿,聚在河湄翠柳林中开起了起音乐会;麦苗绿油油的,菜花金灿灿的,彩绘出三月的锦缎,正是踏青放风筝的好时节。

清·郭麟《竹枝词》:“一百四日小寒食,冶游争上白浪河,纸鸢儿子秋千女,乱比新来春燕多。”举目仰望,碧空如洗的蓝天上,蝴蝶、燕子、雄鹰、金鱼形态各异的风筝当空飞翔,赏心悦目。你看,清风中风筝上下翻滚,堪比春燕。

清·骆绮兰《春闺》:“春寒料峭乍晴时,睡起纱窗日影移。何处风筝吹断线?吹来落在杏花枝。”因为遇上了一场倒春寒,闺中女子睡了一个懒觉,起床时太阳已经升得老高了。是谁家的风筝断了线,落下来挂在这边的杏花树枝上。古人认为,断线的风筝,“这一去把病根儿可都带了去了”。因而,别人放断了线的风筝尽量不要去拾,那是放掉的“晦气”。古人还有放风筝能避邪、放晦气的说法。《红楼梦》里描写:“黛玉笑道:可是呢,知道是谁放晦气的,快掉出去罢。把咱们的拿出来,咱们也放晦气。”

宋·陆游《观村童戏溪上》:“雨余溪水掠堤平,闲看村童谢晚晴。竹马踉蹡冲淖去,纸鸢跋扈挟风鸣。”儿童骑着竹马牵着风筝在地面上奔跑,只顾仰脸看“纸鸢”,不料却晃悠悠连人带“马”冲进了烂泥塘里。孩子天真可爱、欢乐自在的神态跃然诗中。

清·孔尚任《燕九竹枝词》:“结伴儿童裤褶红,手提线索骂天公。人人夸你春来早,欠我风筝五丈风。”这群孩子有点急躁,也有点笨。没有风就放风筝。风筝飞不起来,好不扫兴;还骂天公不给力,不给点风。可谓憨态可掬!

明·徐渭《题风筝画诗》:“我亦曾经放鹞嬉,今来不道老如斯。那能更驻游春马,闲看儿童断线时。”这首诗如画卷一般徐徐展开,让我们看到春天里,老幼争放风筝的情景。《续博物志》中说:“春日放鸢,引线而上,令小儿张口而视,可以泄内热。”放风筝这种活动,让人们呼吸到了早春的新鲜空气,锻炼身体。放风筝中得到乐趣的,不仅仅是儿童,还有成年人甚至老年人。

明·徐渭《题风筝画诗二十五首》:“偷放风鸢不在家,先生差伴没寻拿。有人指点春郊外,雪下红袄便是他。”诗中的儿童胆子太大,上课时竟然趁先生不注意,偷偷地溜出去放风筝。老师让同伴去捉拿,没有找着。不过鲜艳衣服出卖了他的踪迹。孩子的确天真、淘气。放风筝是孩子的一大乐事。

清·吴我欧《美人风筝》:“花信几番凭妾寄,情丝一缕被郎牵。”风筝里还有泪水离别与相思。细线能牵千里远,一端系着在闺中的女子,一端系着离别的情郎。蓝天飘飘的风筝,给渴盼美满爱情的闺中女子带来渺渺的希望。

清·王蜀瑜《锦江花朝竹枝词》:“向晓晴曦挂头巅,和风吹透杏花天。莫嗔侍女偏多事,偷把红丝系纸鸢。”闺中千金携丫鬟一起放飞手中的纸鸢,说是放鸢,真实的意图只有她自己知道。想把自己的心思告诉心中所系之人,却又碍于颜面,难于启齿,即使是最亲近的侍女也得提防。抬头望天,想着云中寄来锦书。一个“偷”字把少女的那种羞涩之态凸现出来。

清·吴好山《笨拙俚言》:“微和澹澹锦宫城,柳色青青天气晴。三较场中宽敞好,儿童逐队斗风筝。”趁东风,放引线,放飞着美好的心情!远近高低、颜色艳丽、造型优美的风筝。在蓝天白云下,草色泛碧,杨柳如烟,花事渐浓,随处可见手牵着风筝引线,或奔跑、或漫步、或时而仰望蓝天无忧无虑的孩童。

这些古诗词充分展示了春季放风筝的场景及风筝的历史文化内涵。其实,我国从隋唐开始,随着造纸业的快速发展,民间已开始用纸来裱糊风筝。《武林旧事》记载:“清明时节,人们到郊外放风鸢,日暮方归。”唐代晚期,因为有人在风筝上加入了琴弦,风一吹就发出古筝那样的声音。据明代陈沂的《询刍录》云:“五代李邺于宫中作纸鸢,引线乘风为戏,后于鸢首,以竹为笛,使风入竹,声如筝鸣。”于是就有了“风筝”的叫法。唐·高骈《风筝》:“夜静弦声响碧空,官商信任往来风。依稀似曲才堪听,又被风吹别调中。”高骈的这首诗充分印证了《询刍录》里的说法。

在古代,风筝还曾被广泛地应用于生活、科学研究和军事。而现在,随着风筝的文化日盛,风筝也成为人们收藏的文化产品,更多的风筝被馆藏起来,仅供人们参观。(汪志)

举报邮箱:jubao@people.cn

违法和不良信息举报电话:010-65363263

由《环球人物》杂志社有限公司主管、主办

Copyright © 2015-2024 globalpeople.com.cn.

版权所有:环球人物网