他是讲述“中国故事”的设计师,他是引领中国设计的教育工作者,辗转中、德、美,王敏只为扎根中国设计。

为申奥讲述“中国故事”

2001年7月13日晚,当国际奥委会主席萨马兰奇说出“BEI JING”时,欢呼声、尖叫声响彻整个天安门广场,那一夜,北京无眠,中国无眠。

▲2008年奥运会申办委员会成员激动庆贺北京申奥成功。图源网络

而只有在投票现场等待结果的北京2008年奥运会申办委员会(以下简称奥申委)以及相关工作人员知道,这一刻究竟承载了一个城市、一个国家、一群人的多少辛苦付出。这些付出最终以一份45分钟的多媒体陈述报告展现在世人面前,设计这个陈述报告的人叫王敏——中央美术学院教授。

▲王敏在奥运会场。受访者供图

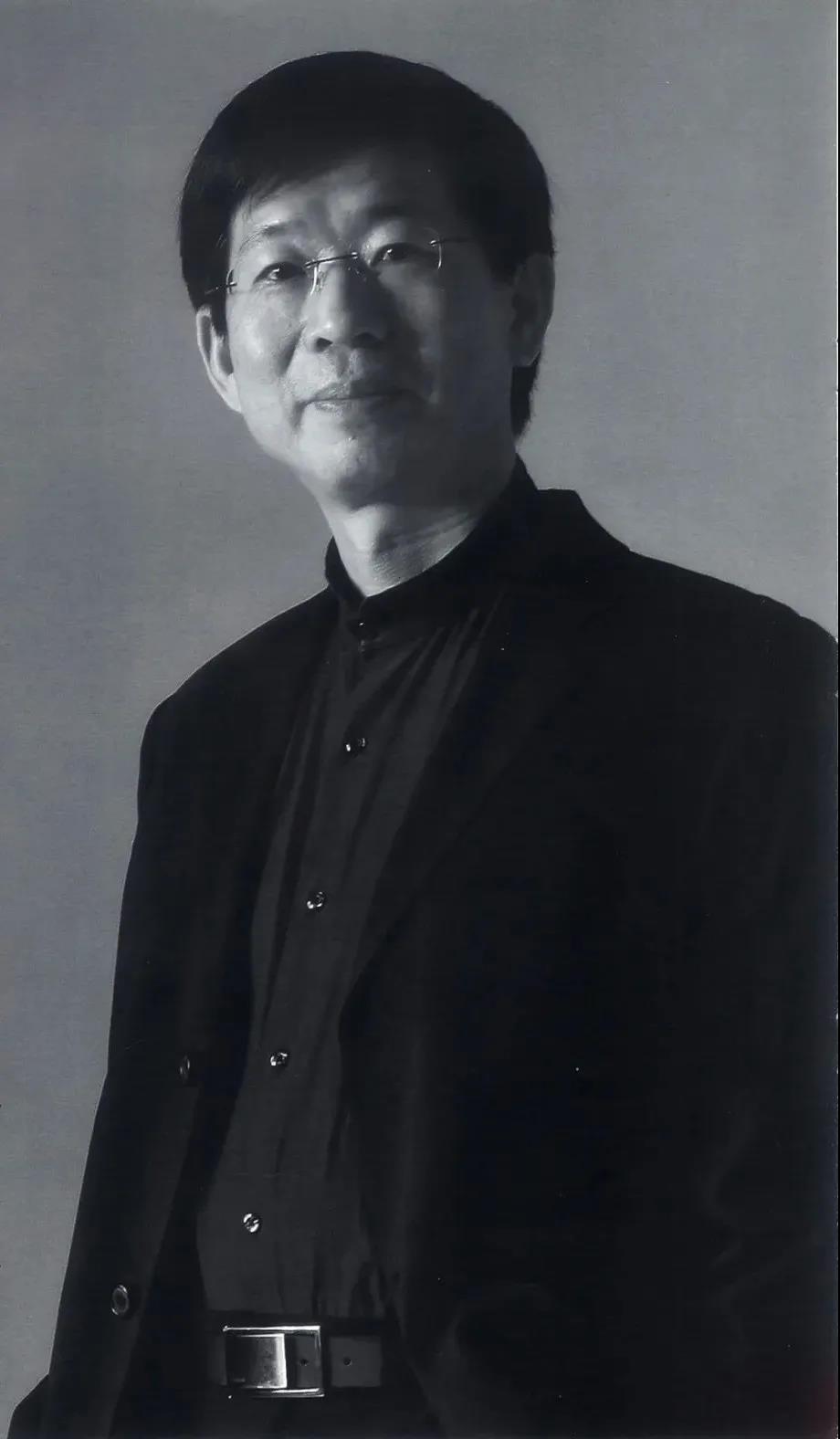

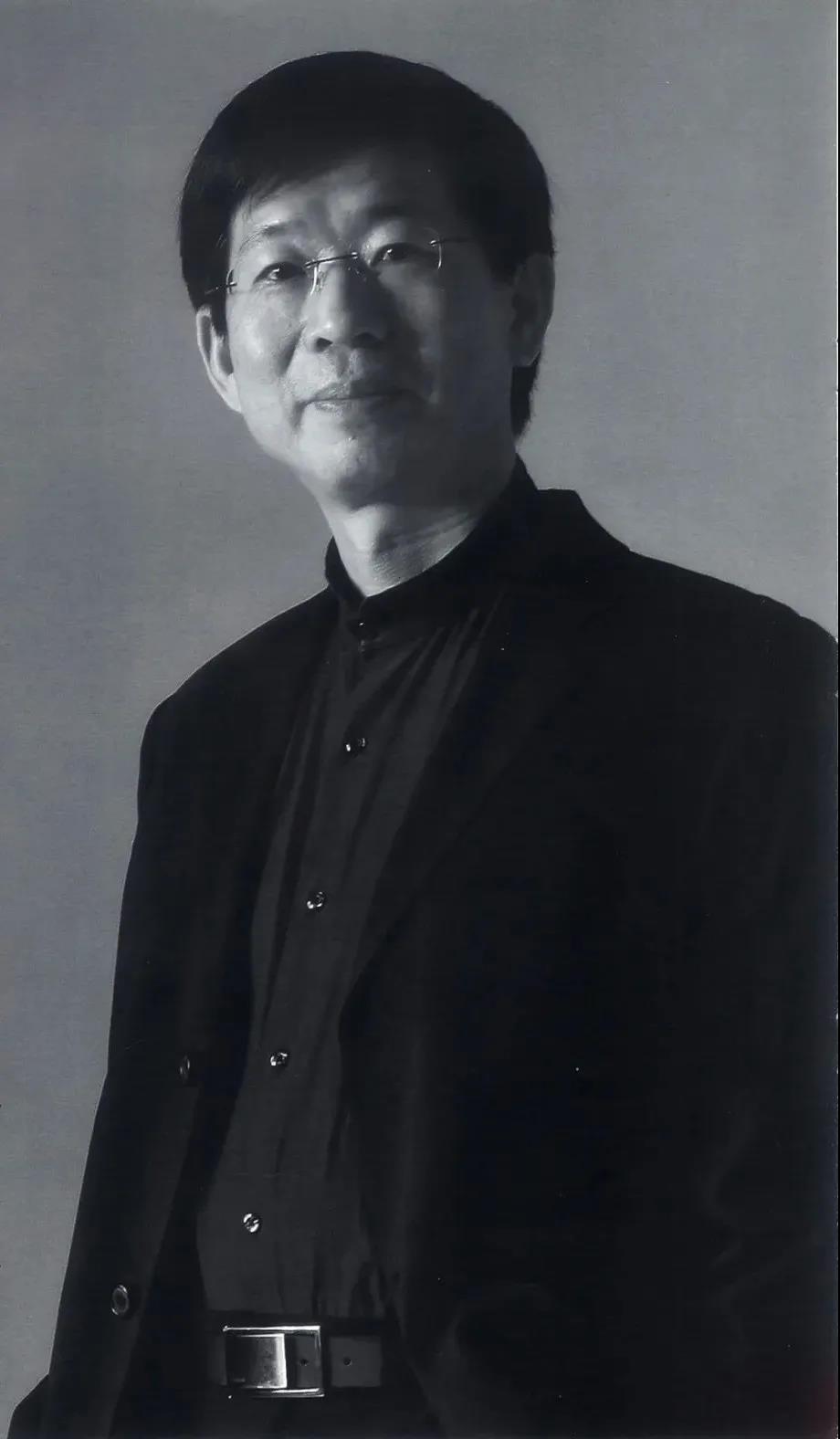

“原来是有一份陈述报告的,但是大家都觉得不行。”采访当天,王敏坐在位于同济大学的工作室中,向记者回忆起自己参加2008年申奥工作的过程。他穿着黑色高领衫,浅灰色休闲西装,简约而不拘束;说话不紧不慢,娓娓道来,西方文化的随性与中国知识分子的内敛在他身上融为一体,相得益彰。

▲王敏在他同济的办公室接受记者采访。赵南炜/摄

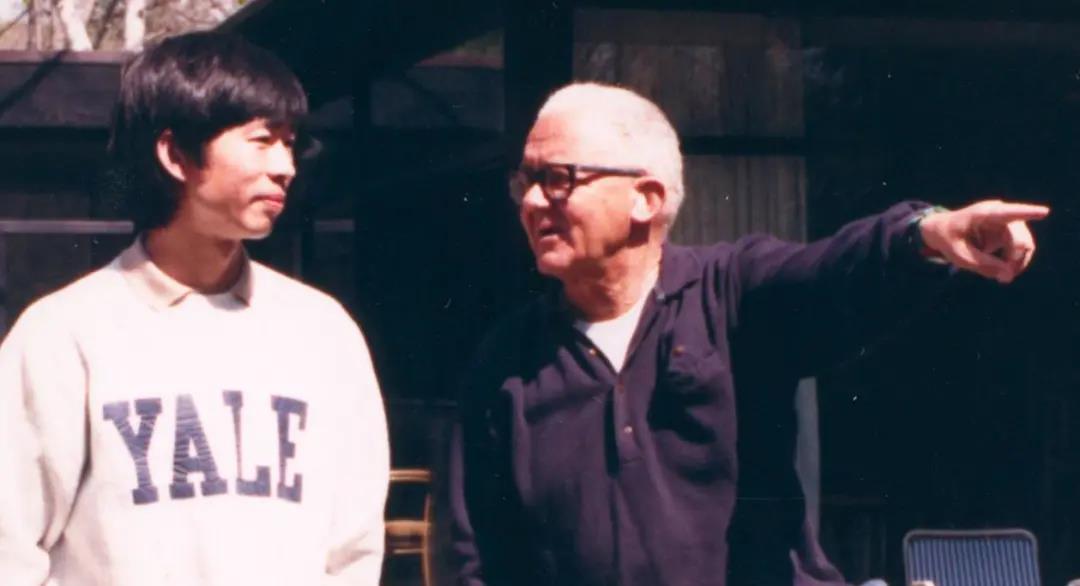

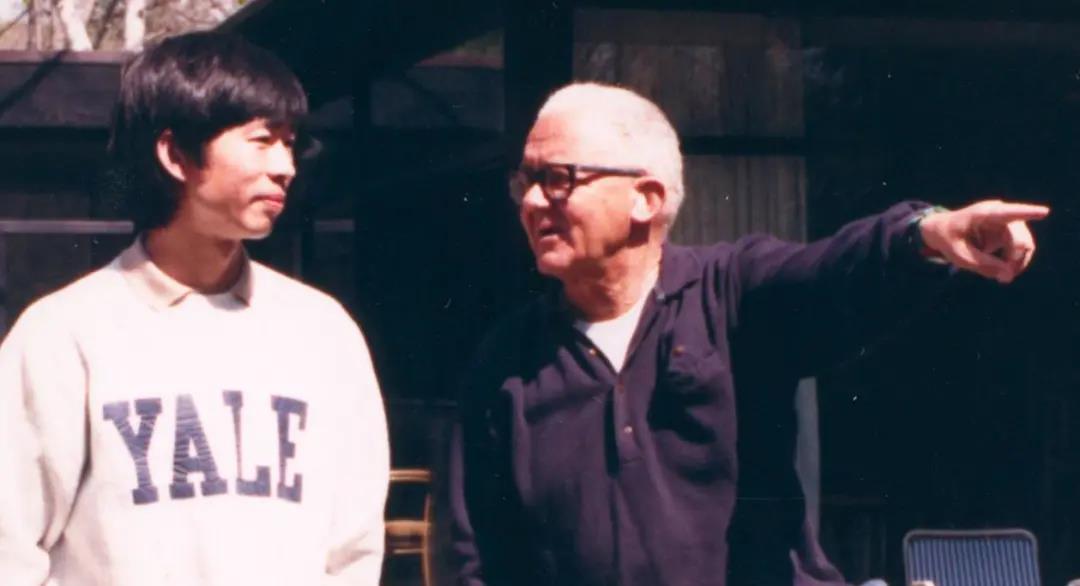

这份融合的气质很大程度上来自于王敏中西兼有的教育经历。1956年出生于山东烟台的王敏,1977从浙江美术学院(现中国美术学院)工艺系毕业,随后到德国慕尼黑造型艺术学院与柏林艺术大学进修。王敏的研究生生涯则在美国耶鲁大学艺术学院度过,之后留在耶鲁当讲师,同时为硅谷做项目。

因此,在对中国文化耳熟能详的同时,王敏深谙国际传播语言、技术和理念。2001年初,经人推荐,王敏临危受命,参与申奥。

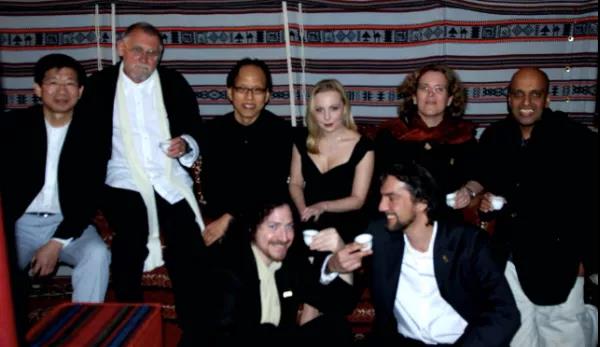

▲王敏(左四)与奥申委成员以及国际奥组委顾问合影。受访者供图

“西方有句谚语讲一幅图顶一千句话,我们的陈述报告要反过来,一个词、一个数字顶一千幅图。”王敏向记者举了一个简单的例子,与北京“同台竞争”的多伦多是著名旅游城市,其80%的体育场馆都已经符合国际奥委会的要求,而中国还有60%需要再建,国际奥组委专家普遍怀疑北京是否能在规定时间内完成任务。

“150万平方米对很多城市来说都是巨大的建设量,但在北京,真是小菜一碟!因为仅仅2000年一年,北京就完成了2000万平方米的新建建筑。”说事实,摆数据,这样的陈述报告重点突出,一目了然,极具“杀伤力”,王敏首战告捷。

▲王敏主持设计的申奥多媒体报告。受访者供图

同时,王敏从已故体育外交家何振梁的讲稿中提炼出那句著名的话——“13亿人的梦想”,“我觉得这是一个最重要的信息,我就把它当成报告的题目,”在王敏看来,最重要的不是中国有多好的体育场馆与基础设施,“最重要的是把13亿中国人带进奥林匹克大家庭,这才是对国际奥委会最具吸引力的地方。”

▲申奥陈述报告主题“13亿人的梦想”。受访者供图

核心思想确定,接下来便是细节的反复揣摩。每一段文字怎么编排,每一张图片怎么调整,虽然经历了无数个不眠之夜、各种大大小小的会议、翻来覆去地比稿,但是最后成功的那一刻,“我们都觉得十分欣慰。”再回忆申奥那段“痛苦”却激动人心的日子,王敏很是怀念。

▲王敏与国际奥委会顾问在奥运会场检查形象景观实施工作。受访者供图

扎根中国设计教育

王敏是一名设计师,也是一位教育工作者。1982年,在浙江美术学院任职的王敏南下广州美术学院,参加培训班。身处改革开放的前沿阵地,广州满大街的新鲜事物,让年轻人目不暇接。

王敏至今记得,自己每到周末就“蹲守”在五星级酒店的酒吧,搜集酒吧丢掉的进口酒瓶和包装盒,然后寄回学校,作为学生了解国外包装设计、印刷工艺和材料的一手资料。这个“习惯”一直保留到后来去欧洲留学,用王敏自己的话说就是:“什么都想介绍到国内。”

▲1989年王敏在耶鲁大学担任保罗.兰德(PaulRand)的助教。 受访者供图

“那时中西方的教育理念、教育环境、教育条件等方面差别很明显,差距也很明显。”王敏坦言。以中央美术学院设计学院为例,由于种种历史原因,作为国内最高艺术学府之一的央美在很长一段时间里并没有真正独立的设计学院,直到2002年底才成立。时任央美院长的潘公凯教授特意请来王敏,支持他发展设计教育。

“我首先遇到的一个挑战就是,在央美这样一个过去纯美术、绘画的氛围内如何做设计教育。这里的学生,甚至一些老师往往把自己定位为艺术家。”王敏说道。而设计和艺术是有本质区别的:很多时候,艺术家的作品是为自己而做,而设计是为他人而做。一个设计师如果像做艺术品一样去做设计,他就会忽视设计的目的,客户的需求、工艺的限制、材料的成本等等因素,而在设计领域,忽略了这些就等于忽略了一切。

因此,王敏在央美提出了“设计为人民服务”这样一句颇有波普风格的口号,“我希望它能够让学生时刻记住——设计要以人为本的真谛。”

▲2010年王敏在中央美术学院与十一工作室学生一起。 受访者供图

观念转变之后,还要经过实践的检验。2004年央美建立奥运艺术研究中心,设计了奥运奖牌、奥运体育标识、奥运色彩系统、奥运景观系统指南、奥运门票等奥运设计项目,随后王敏又担任了北京奥组委形象与景观艺术总监;2009年王敏筹划组织了被誉为“设计界的奥林匹克”的ICOGRADA世界设计大会——“2009北京世界设计大会暨首届北京国际设计周”。正是在这些看似跟教育并不是那么密切的实践活动中,王敏带领央美设计学院的师生,渐渐成长为推动中国设计行业发展的中坚力量。

▲王敏(后排左一)与ICOGRADA理事会成员。受访者供图

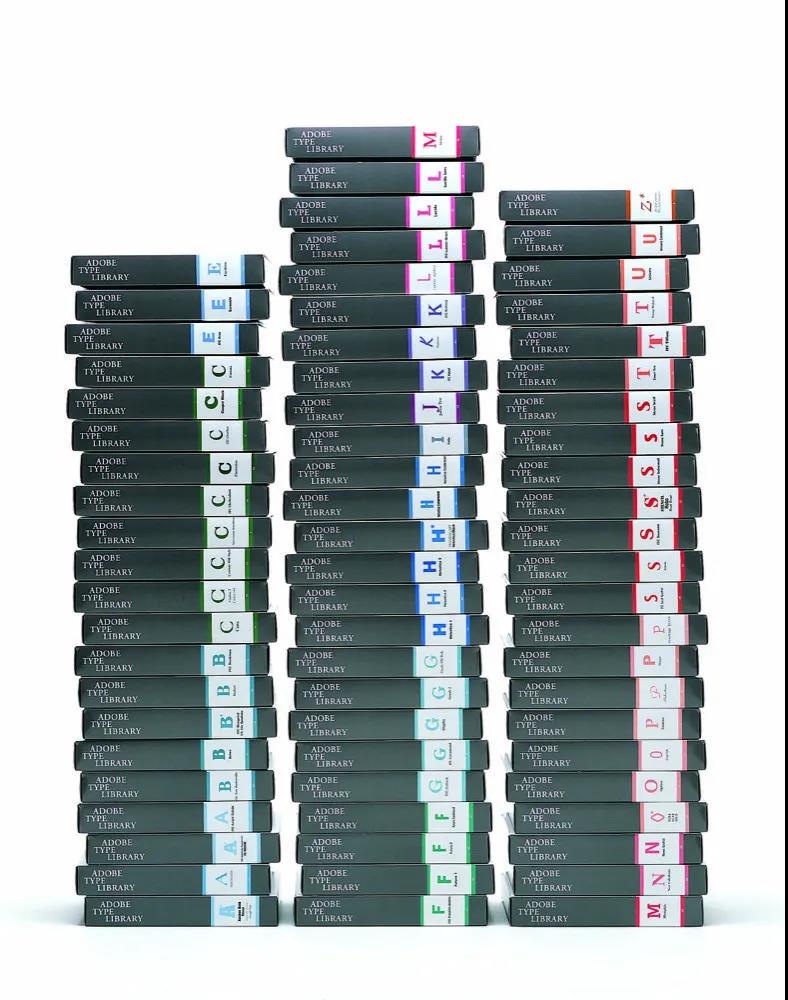

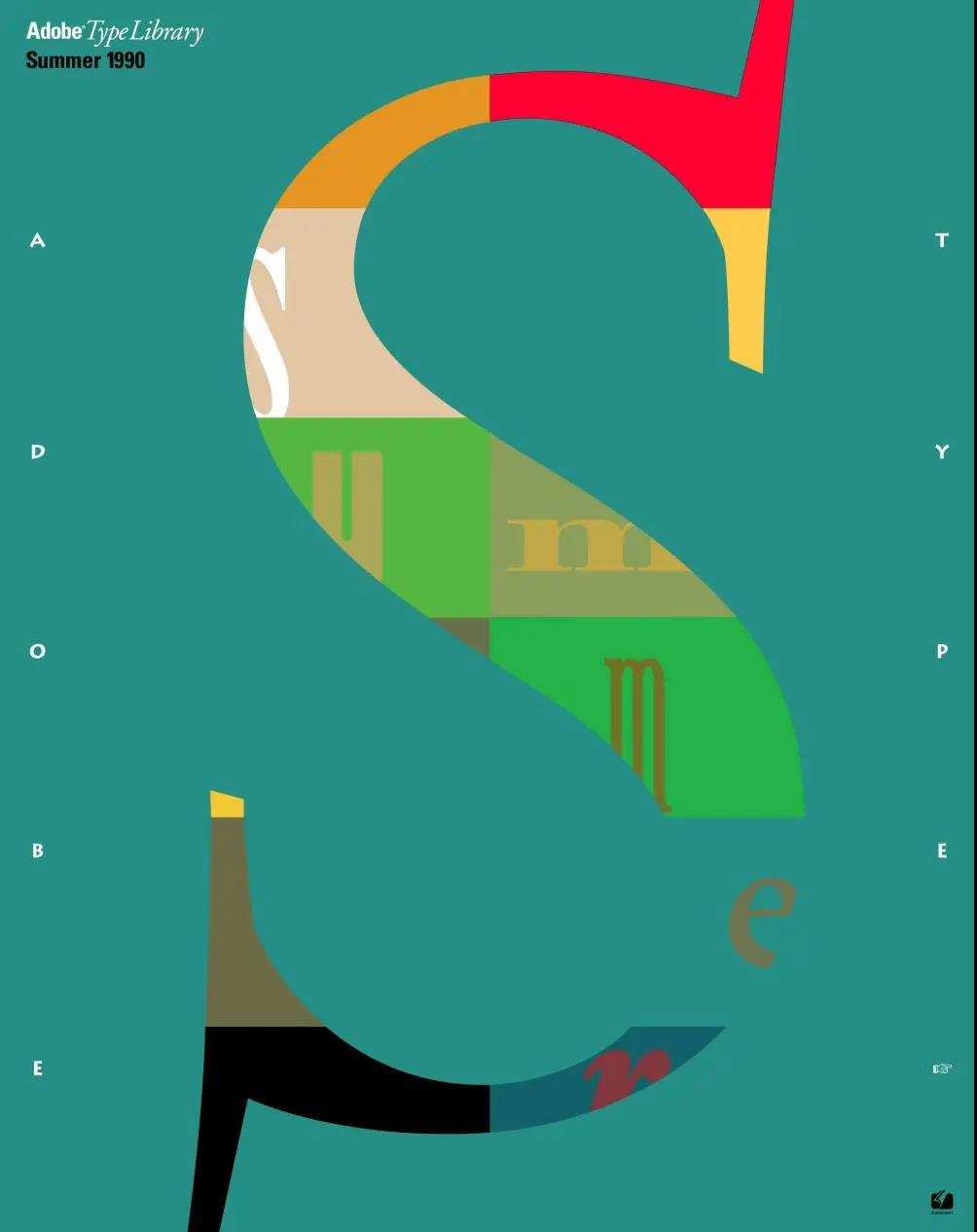

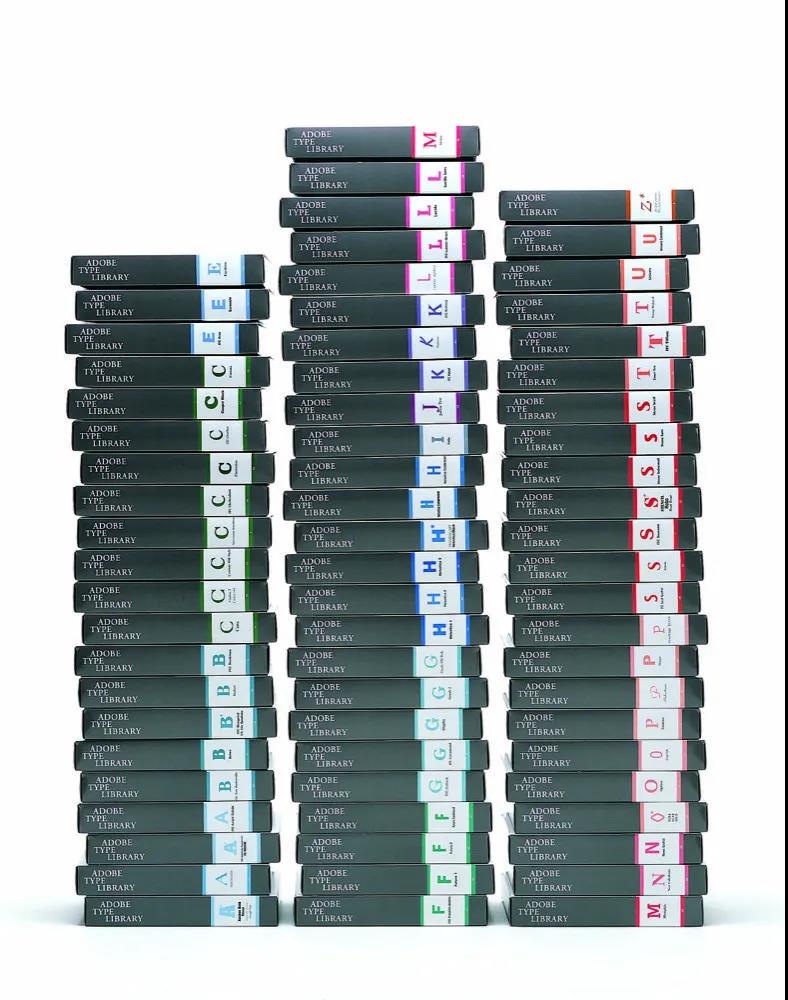

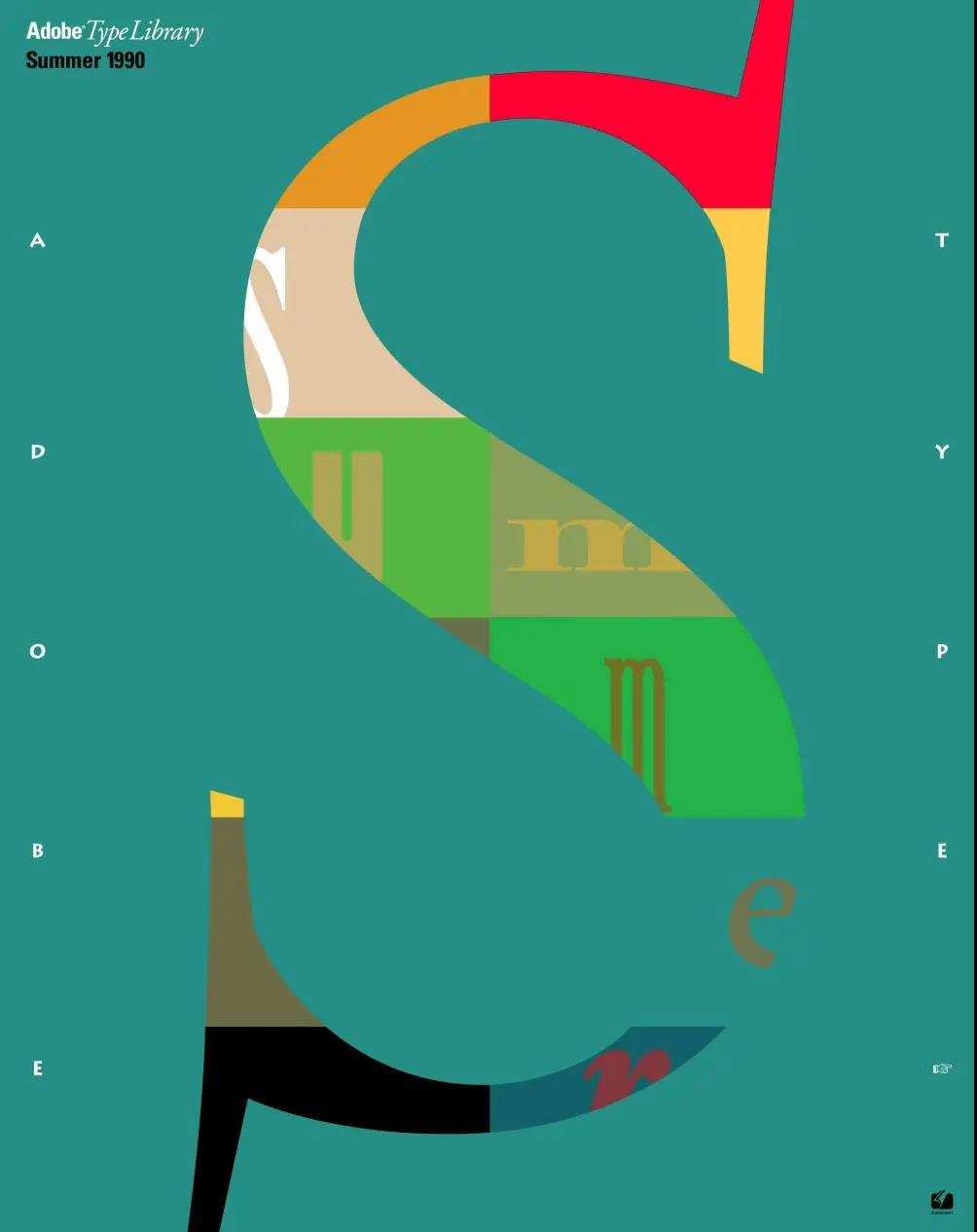

在担任中央美术学院设计学院院长期间,王敏还在第一时间开设了字体设计课程。说到字,王敏最有发言权,这位在硅谷工作了近20年的设计师,曾在全球最大的出版设计软件公司Adobe先后担任设计师,高级艺术指导和设计经理,负责全公司设计工作。

▲王敏设计的Adobe的字库包装1990。受访者供图

在央美的字体设计课程中,王敏将自己在硅谷工作时形成的字体设计理念,结合宝贵的实践经验倾囊相授。慢慢地,越来越多的学生开始走上中文字体设计的道路。

北京仓耳文字技术有限公司创始人严永亮便是王敏的学生,由他主持设计的仓耳今楷系列字体美观、易读,不仅完美贴合互联网电子屏幕的阅读习惯,更展现出浓郁的民族特色和时代审美,仓耳今楷最终成功“破圈”被广泛运用于安卓系统里的很多APP上。

▲仓耳今楷创始人严永亮与导师王敏合影。

2012年,王敏带着他的几个博士生参加了国际文字设计协会在香港举办的年会,王敏在演讲中说:“在字体设计行业,中国已经觉醒。很多人已经有了意识,我们已经形成了一股力量。”十几年来,十几位王敏的博士生、硕士生参与字体设计研究,他们的研究与论文开拓与奠定了中国字体设计文字设计研究的基础。

中国设计的最好体现是“原发设计”

如今,王敏又以客座特聘教授的身份执教于同济大学设计创意学院。在以土木工程和建筑学见长的同济大学里,设计艺术也带着浓浓的“理工风格”。尤其是人工智能时代的来临,算法思维、工程思维、大数据思维已经深入同济的设计艺术教育,逐渐成为未来设计人才培养的方向。“人工智能时代的创新设计人才,能够跟工程师合作,为未来的人工智能找到更好的落地场景,最大限度地界定问题,解决问题。”王敏说。

▲2015年王敏(右一)出席“未来论坛”。受访者供图

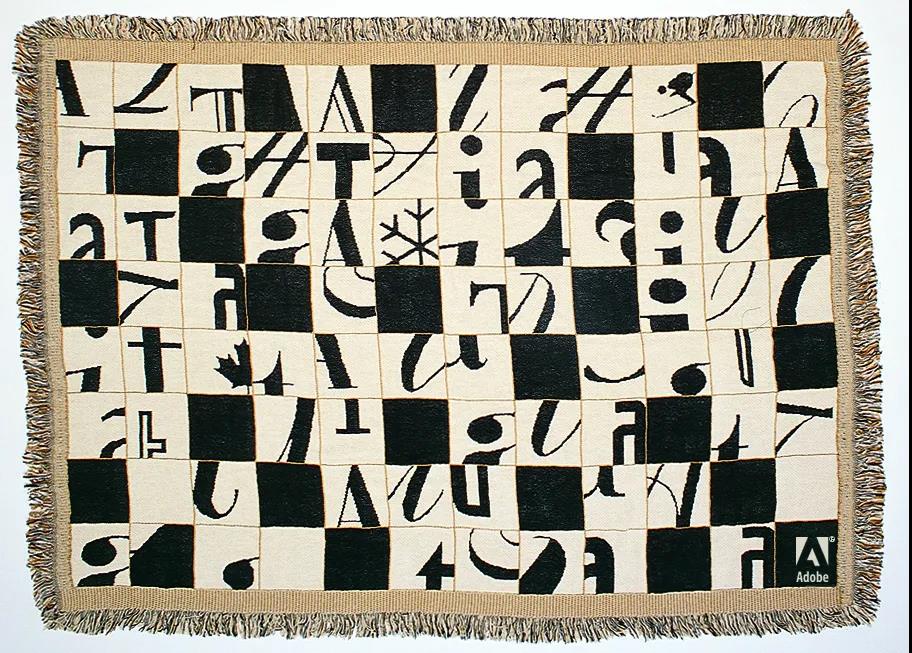

然而,无论科技、未来如何变化,在实用与审美的基础上,为人民服务的设计始终都要落脚于产品的文化内涵。王敏认为,“把设计赋予文化内涵,哪怕只做出一件真正提升了民族审美水准的东西,也能够带来在国际上弘扬中华文化的深远影响。”

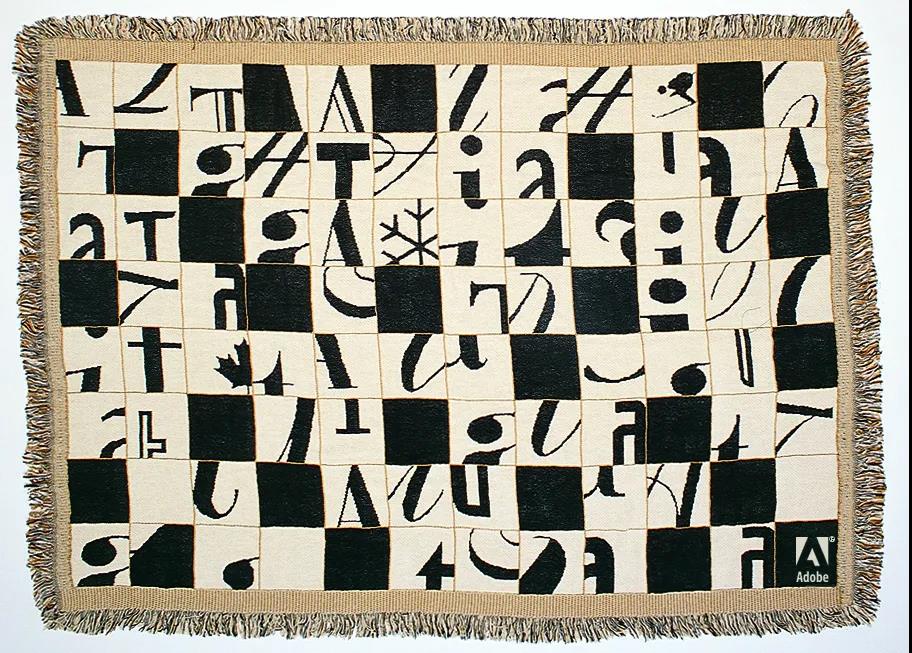

▲王敏的设计作品-Adobe字体挂毯 1991。受访者供图

但很多时候,市场上太多随处可见的雷同竞品,它们缺乏差异化与品质感,就像从同一条粗制滥造的流水线上出来的东西,受众很难在这样的产品中看到中国文化的博大精深。“借鉴不是不可以,但是参考、学习的最终目的是找到自己。”王敏说,同时他也欣喜地看到,现在很多的中国设计师有能力根据用户需求与项目需要,运用创新性思维做出完全属于自己的设计。

王敏将这种立足于本土文化、源于自我的设计称为“原发设计”。而只有当每个中国设计师都能找到他们自己,做出极具个性的作品时,整个国家才会在新时代形成新风格,届时将刮起一阵全新的“中国风”、“民族风”。

▲由王敏设计的平面设计作品Adobe Type Library 1990。受访者供图

作为首届人民文创国际创意大赛评委会主席,王敏告诉记者,他对本届大赛寄予厚望,“希望我们的产品,不仅能够带动文创产业的GDP,还可以提升全民审美水准、消费水准、生活水准,真正构建人民的美好生活。”

“原发设计”、为人民服务,这就是王敏所理解的“美好生活,由我而创”。